コストダウンに努めるビジネスオーナーは多いだろう。コスト戦略の一つに「規模の経済」がある。しかしこの戦略は、一般的に大量生産が可能な大企業が活用できるもので、中小企業事業者やビジネス新規参入者には活用しにくい。ただ、近年は、規模の経済を応用したさまざまなサービスも提供されている。そのためビジネスに活かし、コスト戦略のヒントを得ることもできそうだ。

本記事では、規模の経済について解説するとともに、ビジネスにおける応用事例を紹介する。自社ビジネスにも規模の経済を応用させてみてはいかがだろうか。

目次

規模の経済とは?

規模の経済とは、一定の生産設備のもとで生産量や生産規模を高め、単位あたりのコストが下がることによって得られる経済効果をいう。これは、製品にかかる平均コストが小さくなることで利益率の向上や価格競争上有利になることが見込めるからだ。ビジネスをしている人なら大量生産するほど販売価格を下げても一定の利益を保てるメカニズムは容易にイメージできるだろう。このことを、「規模の経済が効く」といった言い方をする。

一方で、どのような産業、事業活動においてもただ規模を大きくすれば良いというわけではない。なかには、規模を大きくすることによって逆にコストが増大してしまう場合もある。規模の経済は、主に製造業や大量生産が可能な大企業において戦略的に採り入れられることが多い。

規模の経済のメカニズム

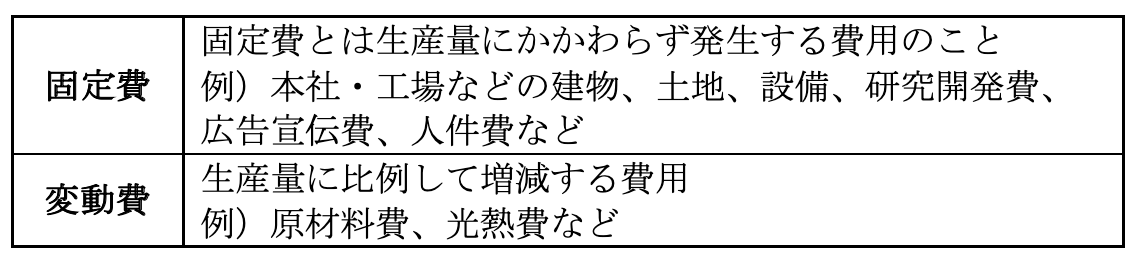

ここでもう少し理解を深めるために「なぜ生産量が増えると平均コストが下がるのか」について確認しておこう。ある製品を製造するにはさまざまなコストが必要となるが、大きく分けると「固定費」と「変動費」の2つとなりそれぞれ次のようなものがある。

製品1個にかかるコストは、固定費と変動費を合計し生産量で割ることで算出することができる。

- 製品1個あたりの平均コスト=(固定費+変動費)÷生産量

よりわかりやすいように、上の計算式を変形してみよう。

- 製品1個あたりの平均コスト=(固定費÷生産量)+(変動費÷生産量)

固定費は、生産量にかかわらず一定であるため、生産量が増えれば増えるほど製品1個あたりの固定費が分散され、平均コスト(固定費÷生産量)の部分が減少する。極端な例になるが固定費が毎月100万円の場合、生産量が1ヵ月1個でも100個でも変わらず100万円かかる。しかし生産量で平均すると1個の場合は、平均額も100万円だ。しかし100個生産すれば1万円と大きく下がる。

また「生産量を増やす」ということは、原材料の仕入れ量も増えるため、仕入れコストも低減する可能性が見込める。一方で、そもそも変動費は生産量に比例して増減する傾向のため、生産量が減れば下がるが、生産量が増えれば上がり、上記計算式中の(変動費÷生産量)の部分はあまり変わらず、規模の経済でいうところの「生産量が増える=コストダウン」という関係は薄い。

そのため事業コストに占める固定比率が高い事業であるほど規模の経済性を期待できる。

規模の不経済もある

上で見た計算式からもわかるように、規模の経済は一製品あたりの固定費部分が低減することによって効果を発揮するため、理論上は生産量を増やせば増やすほど高い効果を期待できる。しかし生産量を際限なく増やせば良いわけでもない。

なぜなら生産量を増やすほど設備や工場の増設、従業員の増員などが必要になり固定費が増えてしまったり機械の摩耗などによって修理やメンテナンス費用が発生したりすることもあるからだ。当然、各生産工場にはキャパシティがある。

既存の工場・設備は、設置当時に見積もった生産量に合わせて設置・サイクル設定されているはずだ。しかしそのキャパシティを超えてしまうほどに生産量を拡大してしまった場合、新たな生産設備を設置する必要がある。

これでは新たに多額の固定費が発生し、結果的に1個あたりの平均コストが上がってしまい「規模の不経済」となる可能性がある。また大量生産した製品が順調に売れているうちは良いが、市場シェアの変化やニーズの変化によって販売量が減少して投資した固定費を回収できなくなると本末転倒だ。

戦略的に規模の経済を採り入れるためには市場調査や顧客ニーズの把握がなにより重要だ。

範囲の経済との違い

ここでは「規模の経済」と似た言葉で「範囲の経済」についても触れておく。「範囲の経済」とは、製品や手がける事業の種類を増やすことで全体のコストを下げることをいう。いわゆる多角化であり、企業がすでに有している生産設備やノウハウ、人員、物流、販売チャネルなどを活用しながら複数の事業を運営することだ。

コスト抑制だけでなくシナジー効果(相乗効果)も生まれやすくなる効果が期待できる。前述したように生産量(規模)を増やすことで製品1個あたりのコストを下げる「規模の経済」とは明確に異なる。他にもコスト低減効果に関する用語として「スケールメリット」や「経験曲線効果」というのもある。

簡単に説明すると「スケールメリット」は、同様のものを複数集めて規模を拡大することで単体よりも成果が出せることをいう。例えば大量仕入れなどによるコスト低減もスケールメリットの効果の一つだ。後者の「経験曲線効果」は、累積の生産量が増えるほど経験値が蓄積され、効率性が高まり結果的に単位あたりのコストが減少する効果のことである。

規模の経済4つのメリット

ここで規模の経済のメリットを整理しておこう。

1. 利益率が上がる

規模の経済の一番のメリットともいえるのが利益率のアップだ。価格を変えなければ製品1個あたりの平均コストが下がった分が利益分に移行される。

2. 価格競争で優位になる

下がったコストをすべて利益分に回さなくてもある程度の利益を確保しつつ価格低下に反映させることも可能だ。一般的に規模の経済性による価格低下は、製品のクオリティには影響しない。消費者は、以前と同じ品質のものをより安く購入できることになる。価格競争で競合他社よりも優位な位置に立てるだろう。

3. 市場シェアを高められる

規模の経済が効いている状態というのは、市場に自社製品が多く出回る状態でもある。品質を落とさずに価格を下げ消費者により購入してもらうことで市場シェアを向上させることもできるだろう。

4. 参入障壁を築ける

すでに市場シェアを高められていれば他社の新規参入をけん制できるメリットもある。仮に自社と似た製品を販売したい場合には、より安い価格、あるいはよりハイスペックな製品を提供することが必要だ。そのためには資金力や技術力が必要になり、簡単には新規参入できないだろう。

規模の経済のデメリット

前述した通り一定水準を超えると「規模の不経済」になり得るため、規模の経済にはデメリットもある。メリットだけでなく規模の経済のデメリットも確認しておこう。

1. 多額の初期投資が必要

規模の経済を効かせるためには、大量生産できるだけの大きな設備が必要だ。そのため中小企業にとっては、資金力のある大企業に比べて厳しい面もある。設備が整っていない場合は、大規模な工場・機械などの設備投資からスタートする必要があるため、多額の資金が必要になる。企業状況によっても異なるが融資に頼ったり債券を発行したりするなど初期投資をするためのハードルは高いだろう。

2. 売れなくなったときのリスクが大きい

多額の初期投資をして大量生産し順調に売上を伸ばしていけば利益も膨らみ投資額も回収できるだろう。しかし売れなくなれば規模の不経済へと逆転してしまい、売れずに在庫を抱えると在庫管理のための費用も発生しかねない。また業績がマイナスになる可能性がある。

幾種もの製品で規模の経済を効かすことができれば1種の売上が落ち込んでも他の製品での販売利益によって不採算分をカバーすることも可能だろう。しかし中小企業が規模の経済を効かせようとしても製品の種類が絞られてしまうケースも多く、リスク分散がしにくい点はデメリットだ。

3.コミュニケーションが複雑になりやすい

一般的に規模が大きくなるほどコミュニケーションが複雑になりやすい。例えば生産量の拡大によって工場の増設や施設の規模が大きくなると、組織内に新たな階層ができたりコミュニケーションルートに変化が生じたりするだろう。それにより、情報伝達が滞りがちになったり部門間の連携や意思統一が図れなくなったりする可能性も考えられる。

業務や製品の質に悪影響を与えることのないように、情報共有の仕組みやコミュニケーションツール、マニュアルの整備、組織全体の一体感を保つことが重要だ。

規模の経済を活かしやすいビジネスモデルとは?

規模の経済は、生産量が増えるほど1単位あたりの固定費が薄まり全体のコストダウンにつながる。そのため事業コスト全体に対して、研究開発費や減価償却費、広告費などの固定費の割合が大きいタイプの事業であれば規模の経済が効きやすい。

1. 規模の経済が効きやすい分野

・製造業

規模の経済が効きやすい代表例は製造業である。製造業では、コスト全体のうち工場や機械・製造装置などの固定費が大きな割合を占めるため、生産量を増やすことでコストダウン効果を期待できる。

・ソフトウェア業

規模の経済が効きやすいのは、製造業に限られたものではない。例えば研究開発費が大きいソフトウェア分野も同様だ。工場や機械装置などがなくても生産・販売量が増えるほど研究開発費という大きな固定費に対して規模を効かせることができる。なお研究開発費に関しては、巨額な費用がかかる製薬業界もあろう。

・デイサービス

人件費が大きいサービス分野などでも規模の経済が効くケースもある。近年では、デイサービス(通所介護)業界での規模の経済性が考えられる。施設の規模が大きければ人員はもちろん機能訓練・リハビリのための機器設備やプールなどへの投資が可能になる。小規模施設に比べて提供できるサービスの種類・質も充実し、利用者もより多く集まるだろう。

2. 規模の経済が効きにくい分野

固定費に対して変動費の割合が高い分野は、一般的に規模の経済が効きにくいといわれている。

・卸業

例えば卸業や仲介業のように外部からの仕入れ(変動費)が大きい事業が該当するだろう。卸業は、大量に安く仕入れるため規模の経済が効くと考える人もいるかもしれない。しかしそもそも卸業は、販売価格も安い薄利の事業である。コスト構造の特徴としても固定費よりも変動費の割合が大きいため、規模の経済が効きにくいといえる。

規模の経済を効かせるためには自社のコスト構造を知ることが重要

コスト戦略として規模の経済を効かせるためには、事業コストを固定費と変動費を分けることが必要だ。固定費や変動費の種類は、ここまでの部分でも説明したが、実は同じ費目でも企業によっては「固定費となるか」「変動費となるか」が異なる場合もあることは知っておこう。

そのため単に一般論だけで判断するのではなく、まず「自社では何が固定費となり何が変動費となっているのか」「固定費と変動費の割合はどうなっているか」といったコスト構造を正しく把握することが必要となる。

次に生産量を増やすことによって平均生産コストが最も低くなる点を把握することが大切だ。一般的に平均コストは、生産量が増えるにつれて減少していくが、一定の生産量を超えると逆に増加する「U曲線」を描く。規模の経済が最も効く生産量は、平均費用が最も低くなる点である。この点を把握するためには、以下のような点の検討および正しい判断が重要だ。

- 生産量を増やしてもキャパシティが超えないか

- その生産は平準化できるか

- 生産拡大をすることで組織体制が追いつくか

- 人件費や物流費など他のコストが増えないか など

規模の経済を活かす2つの方法

企業の規模が小さくてもコスト構造や事業分野によっては規模の経済性を享受できる。しかし自社に該当しない場合でも外部的な規模の経済を活用し自社の固定費節減や利益率向上につなげることも検討してみよう。

1. アウトソーシング

自社で行っていた作業をアウトソーシングすることも方法の一つだ。アウトソーサは、それぞれに特定の分野に集中して事業を行っているため、規模の経済を効かせることが期待できるだろう。例えば自社にとっては、年1回だけ必要な業務でもアウトソーサにとってはその業務は毎日行う業務になるといった具合だ。

対象となる業務を行うための固定費もかけているし業務量で割った1受注あたりのコストは、自社で行う場合に比べてはるかに小さいだろう。経験も自社よりはるかに多く積んでいるため、業務のクオリティも期待できる。アウトソーシングサービスを提供している分野は、以下のようにさまざまだ。

- 経理の仕訳

- 商品梱包

- 発送業務

- ウェブサイトの制作

- 更新業務

- 広告制作など

近年では、企業の業務を一括して外部の専門業者に委託する「ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)」という方法も活用されるようになっている。コストダウンを図れるとともに自社のより重点課題に経営資源をつぎ込むこともできるだろう。

2. クラウドの利用

「クラウド」を利用することも方法の一つだ。クラウドサービスは、ネットワーク環境さえ整っていれば自社でソフトウェアを購入しなくても業務ができる。一般的に「月額〇〇円」「1ユーザー〇〇円」といった料金体系になっているが、これはハードウエアやソフトウェア、運用管理作業に要するコストを多数のユーザーで割っているからだ。

自社自身も外部の規模の経済に貢献しているともいえる。近年は、以下のような多くの基幹系システムでクラウドサービスが提供されている。

- 会計ソフト

- 給与計算ソフト

- 緊急連絡・安否確認システム

- e-ラーニングシステムなど

そのため自社で個々のソフトウェアを購入する必要もなく固定費の削減が可能だ。テレワーク用のIT環境整備の必要性も高まっている状況下においては、大きな初期投資をする必要もないのはメリットといえるだろう。

規模の経済のメリットを活かして効率よくビジネスを拡大しよう

規模の経済は、生産量が増えるにつれて単位あたりのコストが下がることで利益率の向上が見込めたり価格競争で優位になったりするなど事業上のメリットがある。一方で多額の初期投資が必要だったり売れない場合のリスクが大きかったりする点はデメリットだ。自社業務で規模の経済を効かせるのが難しい中小企業も多いだろう。

しかし、自社自身で規模の経済を実現させなくても規模の経済が効いた外部のサービスを導入する方法がある。今回紹介したサービスも参考に自社ビジネスにも規模の経済を取り入れてみてはいかがだろうか。