問題解決のための経営戦略的ツールは多数あるが、今回取り上げる「クロスSWOT分析」は理解しやすく、実務においても導入しやすい。ここでは、クロスSWOT分析の仕組みや、具体的な事例を交えながら、クロスSWOT分析で事業戦略を策定する方法についても説明する。

今回は電動キックボードのシェアリングサービスを行っている企業を事例にクロスSWOT分析をしてみたい。

目次

クロスSWOT分析のフレームワーク

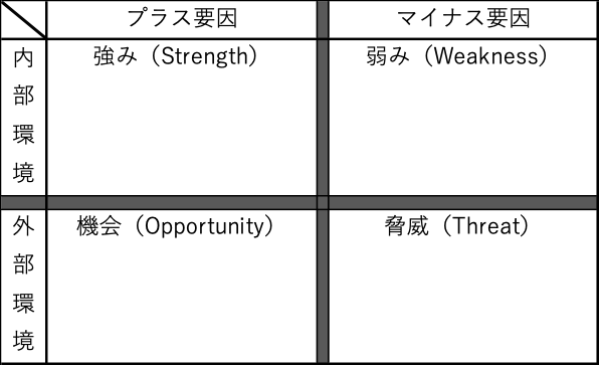

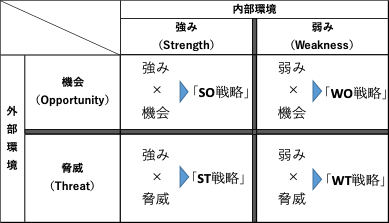

「SWOT分析」とは、事業戦略の策定やマーケティングで利用するためのツールである。組織や新規サービスなどの分析したい要素を対象として、内部経営環境と外部経営環境を意識しながら、プラス要因やマイナス要因に分類した4つの項目について分析するフレームワークである。

SWOT分析で分類される4つの項目とは、「強み(Strength)」、「弱み(Weakness)」、「機会(Opportunity)」そして「脅威(Threat)」であり、アルファベットの頭文字をとって、SWOT(スウォット)分析と呼ばれている。

SWOT分析のテンプレート

SWOT分析を行う際には、一般的には次のようなテンプレートが用いられる。

【一般的なテンプレート】

このテンプレートを利用して、4つの要素に関して以下のような観点で項目を列挙していくことになる。

「強み(Strength)」:会社や組織内部など内部環境のプラスの要因。「高い製品開発力」や「サービス品質」などがこれにあたる。

「弱み(Weakness)」:会社や組織内部といった内部環境のマイナス要因。同業他社に対して遅れをとっているサービスなどがこれにあたる。

「機会(Opportunity)」:有利となる市場の成長性や、競争優位性などいった外部環境のプラス要因。

「脅威(Threat)」:市場の縮小や、競争激化の可能性といった外部環境のマイナス要因。

内部環境に該当する「強み」や「弱み」は、自社でコントロール可能な項目であり、外部環境である「機会」や「脅威」は、自社でのコントロールが不可能な項目と認識しておくと良いだろう。

SWOT分析を行う際の留意点

SWOT分析を行う際に留意すべき最も重要なポイントは、目標を明確に持った上で分析を行うということである。SWOT分析の対象が企業なのか、事業なのか、それとも新商品やサービスなのかによって、SWOT分析のフレームワークで列挙すべき項目が大きく異なってくる。

分析対象が「企業」であっても、掲げる目標設定によって、SWOT分析の方向性も変わってくることがある。例えば、大都市圏を中心に電動キックボードのシェリングサービスを展開するL社があると仮定して、その会社分析を実施するとしよう。

【L社概要】

大都市圏を中心に、電動キックボードのシェアリングサービスを展開している企業。2023年の道路交通法の改正もあり、利用にあたってヘルメット不要となったこともあり20代30代の若年層を中心に利用者が増加している。

自動車免許や16歳以上という要件を満たし、さらに簡単なテストをスマホアプリ上で受講することで利用が可能となるなど利用上のハードルが低い。利用料金は時間ごとに課金されるリーズナブルな設定となり、近距離での利用は、地下鉄やバスなどの料金よりも低額となるメリットがある。他方で、電動キックボードの一部利用者による道路交通法を無視した利用などから、危険走行などと社会問題化されることもあり今後の課題もある。電動キックボードは、省スペースを利用した乗り場から、別の乗り場などへ移動することができるが、反面乗り場が目的地の近くにない場合には、利用が適さないこともある。乗り場の増加も今後の利用拡大に必要不可欠であるが、電動キックボードのバッテリーは現在マンパワーにより交換を行っているため、バッテリー交換の手間がボトルネックになっている。次世代のワイヤレス充電などの技術開発を進めているが課題は多い。

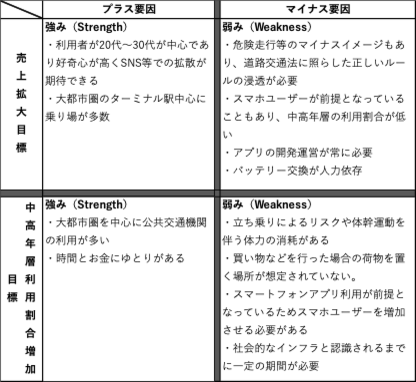

仮に、L社が「売上拡大」という目標を掲げた場合と、「中高年層の利用割合増加」という目標を掲げた場合の「内部環境」の「強み」、「弱み」の項目がどのようになるのかを取り上げて考えてみたい。

・売上拡大を目標に掲げた場合

この場合のSWOT分析における「強み」は以下の通りである。

- 利用者層が20代~30代と若い世代が多い

- 大都市圏のターミナル駅中心に乗り場が多い。

それに対して、「弱み」は、以下のようになる。

- 危険走行等のマイナスイメージもあり、道路交通法に照らした正しいルールの浸透が必要

- スマホユーザーが前提となっていることもあり、中高年層の利用割合が低い

- アプリの開発運営が常に必要

- バッテリー交換が人力依存となっている

・中高年層の利用割合増加を目標に掲げた場合

SWOT分析の「強み」は、以下のようになる。

- 大都市圏を中心に公共交通機関の利用が多い

- 時間とお金にゆとりがある

「弱み」分析の結果は、以下の通りだ。

- 立ち乗りによるリスクや体幹運動を伴う体力の消耗がある

- 買い物などを行った場合の荷物を置く場所が想定されていない。

- スマートフォンアプリ利用が前提となっているためスマホユーザーを増加させる必要がある

- 社会的なインフラと認識されるまでに一定の期間が必要

これらをSWOT分析のテンプレートに記載・整理すると、次の表のようになる。

このように、同じ企業に対するSWOT分析であっても、達成したい目標が異なることにより、洗い出されてくる項目も異なってくる。SWOT分析を行う上では、まず、達成したい目標を明確にしておくことがとても重要である。

クロスSWOT分析とは

SWOT分析では、解決したい目標に対して、内部環境や外部環境におけるプラス要因、反対のマイナス要因を抽出するという手法がとられてきた。

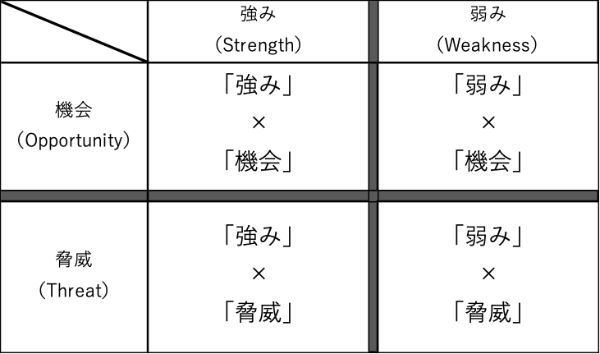

クロスSWOT分析では、SWOT分析で利用した4つの項目区分である、「強み(Strength)」、「弱み(Weakness)」、「機会(Opportunity)」、「脅威(Threat)」をそれぞれ掛け合わせることで、選択すべき戦略を明確にしていくことができる。

4つの項目を掛け合わせると、次のような図になる。

ここに、それぞれ策定する戦略を当てはめていくと、次のような図になる。

SWOT分析のアルファベットを利用し、以下のように呼称する。

「強み」×「機会」=「SO戦略」

「弱み」×「機会」=「WO戦略」

「強み」×「脅威」=「ST戦略」

「弱み」×「脅威」=「WT戦略」

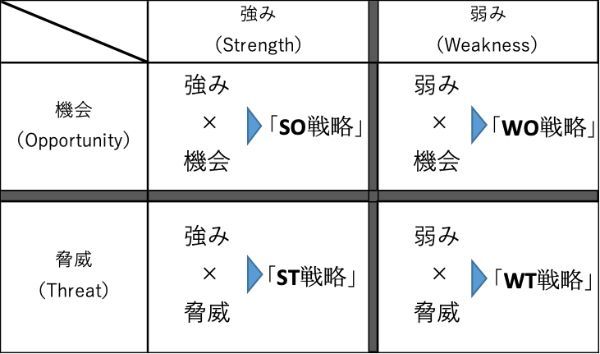

これらと、SWOT分析における内部環境と外部環境も合わせて整理すると、次のような図になる。

「+」は、SWOT分析におけるプラス要因であり、「-」はマイナス要因である。これによりそれぞれの戦略が持つ特性がより理解しやすくなるはずだ。

・SO戦略

内部環境及び外部環境ともにプラスという状況において、自社がもつ最大の「強み」をチャンス(「機会」)に対して発揮していくための戦略である。競争優位性をさらに高めるための事業戦略や、自社独自のサービスを立ち上げたスタートアップ企業などがとりやすい戦略ともいえる。

・WO戦略

内部環境がマイナス、外部環境がプラスとなる領域である。例えば、市場環境が好調であるが、競合他社に後れを取っているような場合に、その「機会」をキャッチアップするために、自社の「弱み」を克服するための改善を中心とする戦略となる。

・ST戦略

内部環境がプラス、外部環境がマイナスといった状況において、外部の「脅威」に対して自社の「強み」で切り抜けていく領域である。他社に対する差別化などを中心とする戦略となる。

・WT戦略

自社の「弱み」があるところに、さらにマイナスの外部環境が追い打ちをかけるといった最悪の事態を避けることに注力するための戦略である。守りに徹する、もしくは事業の縮小撤退など思い切った判断が伴う戦略となる。

クロスSWOT分析を実際に使ってみよう

クロスSWOT分析を行う際には、以下の4つの手順で行うことになる。

- 達成すべき目標を明確にする

- SWOT分析を実施し、4つの項目に対してそれぞれの要素をできるだけ多く洗い出す

- 4つの項目の要素の組み合わせを、クロスSWOT分析マトリックス表に記載する

- 分析結果から取るべき戦略を絞り込む

クロスSWOT分析は、手順の説明だけではなかなかイメージがしにくいと思われるため、先の事例でも取り上げた、架空の電動キックボードのシェアリングサービスを展開するL社を例にとって、クロスSWOT分析を実施してみたい。

L社の概要を再掲する。

【L社概要】

電動キックボードのシェアリングサービスを大都市圏を中心に展開している企業。2023年の道路交通法の改正もあり、利用にあたってヘルメット不要となったこともあり20代30代の若年層を中心に利用者が増加している。

自動車免許や16歳以上という要件を満たし、さらに簡単なテストをスマホアプリ上で受講することで利用が可能となるなど利用のハードルが低い。利用料金は時間ごとに課金されるリーズナブルな設定となり、近距離での利用は、地下鉄やバスなどの料金よりも低額となるメリットがある。他方で、電動キックボードの一部利用者が道路交通法を無視した利用があることなどから、危険走行などが行われることもあり課題もある。電動キックボードは、省スペースを利用した乗り場から、別の設置場所などへ移動することができるが、反面設置場所が目的地の近くにない場合は利用が適さないこともある。乗り場の増加も今後の利用拡大に必要不可欠であるが、電動キックボードのバッテリーは現在マンパワーにより交換を行っているため、バッテリー交換の手間がボトルネックになっている。次世代のワイヤレス充電などの技術開発を進めているが課題は多い。

以下、クロスSWOT分析を利用して、L社がとるべき戦略を立案していく。

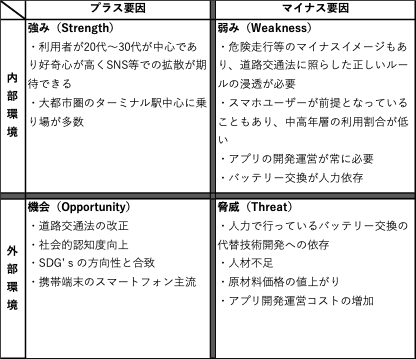

・1.クロスSWOT分析の目標設定

「売上拡大」を目標として掲げる。

・2.SWOT分析の実施

L社に対して、売上拡大を目標とした場合のSWOT分析を実施して、以下の様に整理する。

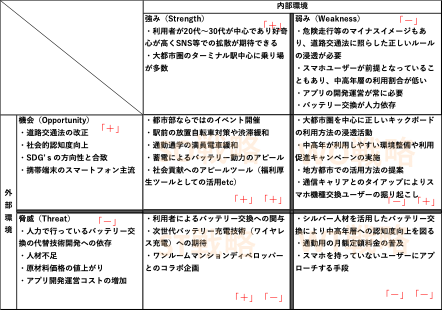

3.クロスSWOT分析の実施

SWOT分析で記載した4つの項目の要素を掛け合わせて、クロスSWOT分析のマトリックス表に記載する。

4.4つの区分毎に戦略を練っていく

クロスSWOT分析で記載したそれぞれの項目ごとに戦略を絞り込む。

以上から、クロスSWOT分析によりL社のとるべき戦略は次のように整理できる。

・SO戦略

・SNS等を利用するなど都市部ならではのイベントを開催して利用者拡大を狙う。

・SDG‛sを推進する大企業を中心に社会的な貢献として福利厚生等への積極的利用を推進させる。

・WO戦略

・大都市圏を中心に自転車を利用する中高年向けに、電動キックボードの利用方法の浸透や利用促進を狙うキャンペーンを実施する。

・地方都市では、自動車利用が多いなかで短距離での利用や、観光地での活用方法の提案を行う。

・通信キャリアとのタイアップによりガラケーからスマホ機種交換ユーザーに対する潜在需要の掘り起こしを行う。

・ST戦略

・電動キックボード利用者自身によるバッテリー交換への関与により、次回利用に割引ができるなどの仕組み化を検討する。

・次世代バッテリー充電技術(ワイヤレス充電)への期待

・ワンルームマンションディベロッパーとのコラボ企画により、駅から徒歩10分以上の立地となっているマンションオーナーへの働きかけを行いマンション敷地内の乗り場設置とマンション住民による利用機会拡大を狙う。

・WT戦略

・電動キックボードを利用したことのないシルバー人材を活用して、バッテリー交換業務を依頼することにより中高年層への認知度向上を図る

・通勤用の月額定額料金の普及により、通勤で自転車を利用する潜在的ユーザーへの掘り起こしを図る。

・スマホを持っていないユーザーでも電動キックボードを利用することができる方法等を設定する。

クロスSWOT分析で得られた戦略には優先順位をつける

クロスSWOT分析を行って戦略を列挙しても、どこから手を付けるか迷う経営者も多いと思うが、会社リソースの制約もある中で、すべて同時に実行することは難しいため、実際には戦略の優先順位付けが必要となる。

例えば、L社の場合には、社会的インフラとしての認知度向上は「SO戦略」と「WO戦略」にまたがる取り組みと考えることもできる。しかし、若年層をターゲットとして認知同向上に注力することと、中高年層向けの認知同向上のための取り込みは方向性が異なる。

また、「WT戦略」では、スマホユーザーの掘り起こしが考えられるが、そもそもスマホを利用していない高齢者に現在の電動キックボードの利用を促進させることにどれほどの効果が見込めるのか、費用対効果を考えて実行する必要があるだろう。

このように、クロスSWOT分析を行った上での戦略実行に向けて、社内リソースなどの状況も鑑みた上で、実行できる戦略を優先順位付けして立案していく必要があることを念頭に置きたい。

クロスSWOTを有効活用しよう

SWOT分析をしっかり行い、さらに目標達成に向けた戦略立案を行うためには、今回紹介したクロスSWOT分析の活用は大変有効である。

クロスSWOT分析は、実際にテンプレートに書き込んでいくプロセスにより、頭の中が整理できる。また、チームや組織メンバーに対しての共有が図られることで、理解を得やすくなる効果があり、立案した戦略の実行がしやすくなるといったメリットもある。

クロスSWOT分析で立案した戦略が「絵に描いた餅」で終わらないように、組織内の共有がされるように実施したいものだ。重要になるのは、「課題の共有」とそのためのコミュニケーションであるともいえる。

なお、文中のクロスSWOT分析で使用した企業事例は、あくまで架空の会社に対する私見的分析であることを最後に述べておく。

文・風間啓哉(公認会計士・税理士)