税金の「国民負担率」は、国民と税を考える上で非常に重要な指標だ。この国民負担率、2021年度は48.1%だったが、この数字は諸外国と比べて、高いのか、低いのか。この記事では国民負担率についての基礎知識を説明した上で、国民負担率の国際比較を試みる。

目次

そもそも国民負担率とは?国民負担率の推移は?

そもそも国民負担率とは、個人や企業が稼いだ全体の所得における税金(租税)や社会保障費の負担の割合を指す。ここでいう租税とは国税と地方税のこと、社会保障費とは医療保険や年金などのことだ。

財務省の2023年5月の発表によれば、2021年度の国民負担率は48.1%で、2022年度の実績見込みは47.5%、2023年度の見通しは46.8%となっている。直近3年間で言えば国民負担率は低くなる傾向にあるが、長期的な目線でみると国民負担率は年々上がっている状況だ。例えば今から約50年前の1970年は、わずか24.3%だった。

この表を見るとお分かりいただけるかと思うが、租税負担率の上昇よりも社会保障負担率の上昇が顕著だ。1970年と2020年の社会保障負担率を比べると、約3.7倍にもなっている。社会の高齢化に伴い、介護などの社会保障関係費が膨らんだことが理由とされている。

ちなみに国民負担率は、財務省が以下のページで情報をアップデートしている。

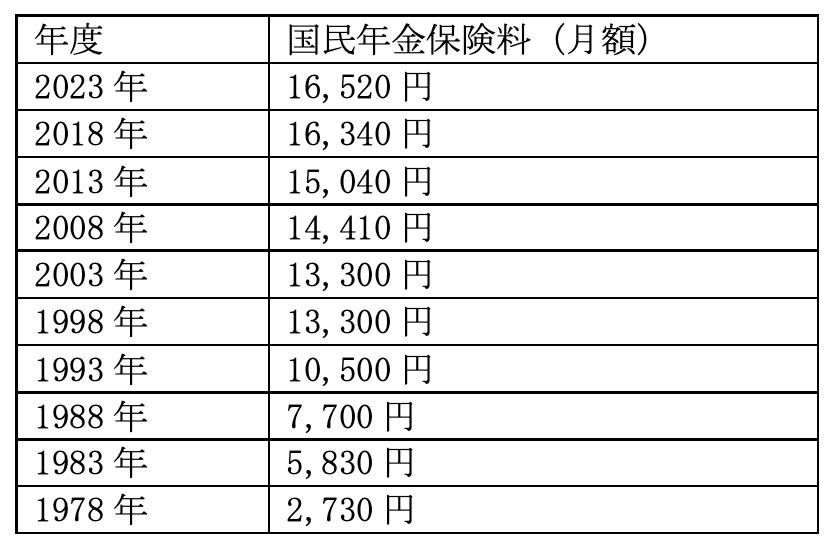

国民年金保険料の負担額はどれくらい変わった?

国民年金の負担額の推移を知ると、国民負担率が上昇傾向にあることも十分にうなずける。日本年金機構によれば、国民年金保険料(月額)は以下のように変化してきた。(※表は5年刻みで抽出している)

ちなみに、1961年4月から1966年12月にかけては、35歳未満はわずか100円、35歳以上が150円だった。現在の1万6,520円から比べると、金額は100分の1以下だ。この期間、給料が100倍になっているわけではないのにだ。国民年金保険料の負担がいかに大きくなっているのかが分かる。

労使折半で負担する厚生年金保険の保険料も、高くなってきている。2017年以降は厚生年金の保険料率は18.3%で固定されているが、たとえば1942年は6.4%、1985年になると男女ともに10%を超えて男性が12.4%、女性が11.3%、 1994年には男女ともに15%を超えて男女ともに16.5%となった。

負担率は今後上がる?下がる?

少子高齢化が進む日本では、国民負担率は今後上がることが容易に予想できる。たとえば、国が税金で整備する社会インフラや公共施設などは、利用者が少なくなればなるほど1人当たりの負担は増える。高齢者が増えれば当然、現役世代の負担も増える。

もちろん、インフラや社会保障の充実度を今より下げれば国民負担率の上昇が抑えられるが、今よりこうした水準を落とすことには反対する国民も多そうだ。

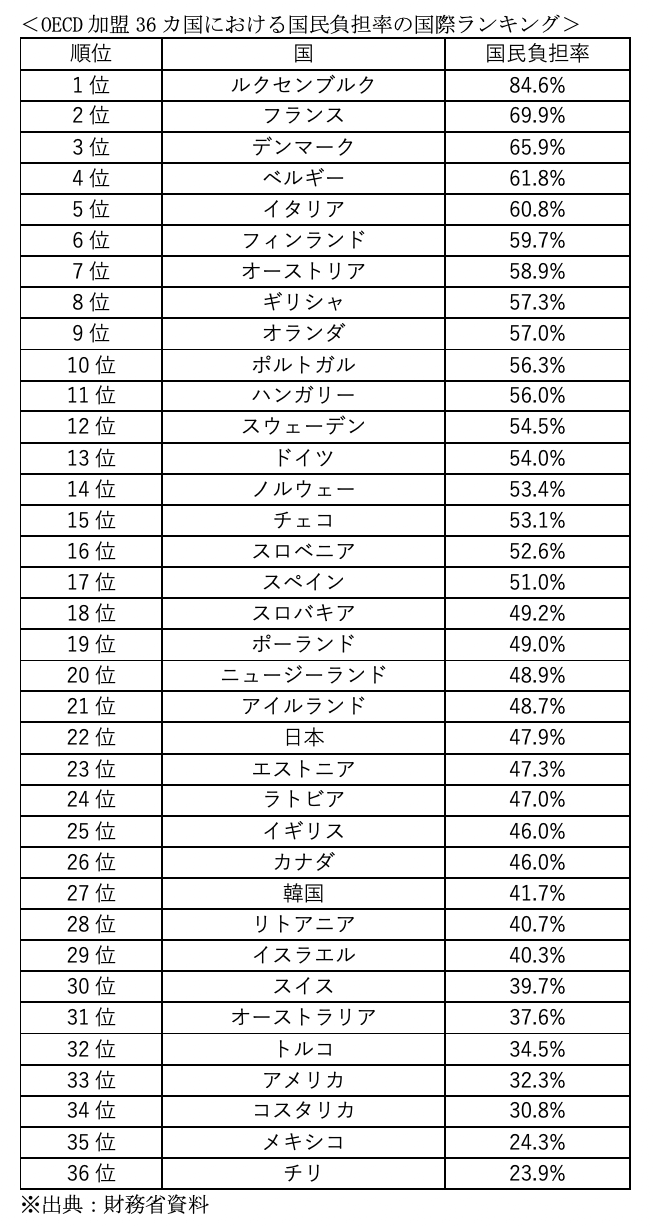

国民負担率の国際ランキング

このように日本の国民負担率は年々上がっているが、先進諸国と比べて高いのだろうか、低いのだろうか。2020年度(一部の国は2017年度もしくは2019年度)の数字を使い、経済協力開発機構(OECD)加盟36ヵ国を対象に以下の通りランキング化してみた。

1位はルクセンブルクで84.6%、2位はフランスで69.9%、3位はデンマークで65.9%であり、トップ3はいずれも欧州の国がランクインしている。最下位の36位となったのがチリで23.9%だ。

日本の順位は22位(47.9%)で、21位のアイルランド(48.7%)と23位のエストニア(47.3%)に挟まれている。アメリカは32.3%で日本よりはるかに国民負担率が低く、お隣の韓国も27位と日本よりは低い状況だ。

ヨーロッパ諸国では高い税金を支払うかわりに、医療や教育が無償化されている国が少なくない。

日本は重税国家ではないものの…

このように見ると、日本は決して税金の負担が大きい国というわけではない。消費税も先進諸国と比べると低い。では今後についてはどうだろうか。

残念ながら、あまり良い見通しは立っていない。少子高齢化がさらに加速することによって社会保障負担率はもっと上がっていき、それに比例して国民負担率も高まっていく。

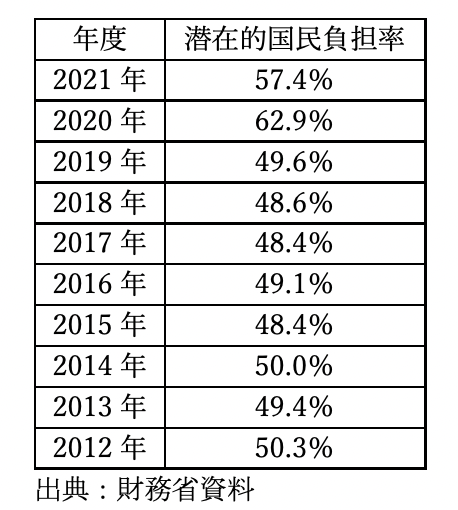

一方、「潜在的国民負担率」という概念でも考えてみよう。潜在的国民負担率とは、国民負担率に将来世代の税負担になる財政赤字の比率を加えた比率を加えたものだ。

財務省によると、2022年度の潜在的国民負担率は実績見込みで61.1%、2023年度は53.9%となる見通しだという。日本は先進諸国に比べて国民負担率と潜在的国民負担率の差が大きく、財政赤字が将来世代への大きなツケとなっている状況である。

ちなみに潜在的国民負担率は、この10年、以下のように推移している。

税金の高い低いだけではなく、「使われ方」も重要な視点

この記事では国民負担率の高さについて論じてきたが、税金が高い低いかだけではなく、税金が国民のために効率的に使われているかどうか、という視点も重要だ。では日本の場合、国民負担率は低めだが、税金は国民のために効率的に使われているのだろうか。あなたはどう思うだろうか。

文・岡本一道(金融・経済ジャーナリスト)