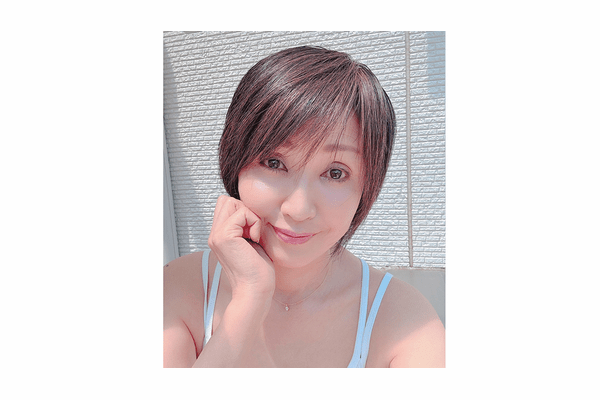

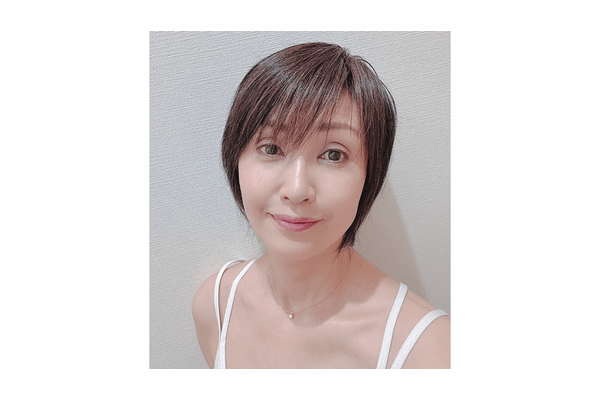

| 萩原佐代子(はぎわらさよこ)さんは日本大学経済学部卒業後、カネボウ化粧品CMで俳優デビュー。ウルトラマン80、科学戦隊ダイナマン、超新星フラッシュマンなどの特撮ヒロインを務め、23歳で引退されました。その後、波瀾万丈の人生を経験しながらも、女優として再チャレンジされている萩原さんにお話をお伺いしました。 |

モデルになった理由は「きれいになれば愛されると思っていたから」

私はグラビアモデルとして芸能界に入り、のちに女優へと転身しました。『ウルトラマン80』や『科学戦隊ダイナマン』といった特撮作品では、ヒロイン役として多くの方に親しまれました。

そんな私が、どうしてもモデルになりたかった理由があります。子どもの頃、急に生活のいろいろなことが変わり始め、母と育ての父が私に対してとても厳しくなりました。家族は大阪万博やハワイ旅行に行っている中、私はそうした機会を与えられることもなく、どこか取り残されたような寂しさを感じていたのを覚えています。「認めてほしい」「見てほしい」という気持ちを心の奥底に抱えながら、私は成長していきました。

家族で銀座の『中華第一楼』で食事をした帰り道、資生堂やKANEBOの美しいポスターが夜の街を彩っていました。見たことのないほどきれいな女性たちが、光の中で微笑んでおり、母と育ての父が「きれいね」と言葉を交わした瞬間、私は胸が締めつけられるような思いになりました。

「こんなふうにきれいになれば、私もママに抱きしめてもらえるのかな。」

「こんな女性になれば、もっと愛してもらえるのかな。」

そう思ったその夜から、私は「きれいになること」に強い憧れを抱くようになりました。それは単なる夢ではなく、心の奥に宿った渇望で「愛されたい」という切実な願いが形を変えたものだったのかもしれません。

「モデルになって美しくなりたい。」

その思いは、やがて私の人生を動かす原動力となっていきました。

遠回りでも、自分らしく輝ける場所へ

偶然が重なり、運命が動き出したのは高校生のときでした。カネボウ化粧品のキャンペーンモデルとして東京代表に選ばれ、全国大会では「アイドル賞」を受賞。その華々しい一歩が、テレビ朝日のプロデューサーの目に留まり、「科学戦隊ダイナマン」や「ウルトラマン80」といった特撮作品への出演につながっていきました。

しかし、人生はいつも順風満帆とは限りません。芸能の仕事が軌道に乗り始めた頃、育ての父の会社が倒産し、家族の生活は一変します。両親が別れ、手取り72,000円の収入から高校・大学の学費をまかなう厳しい日々が始まりました。

「科学戦隊ダイナマン」終了後、私は大手事務所を離れる決断をします。年に一度、華やかな晴れ着姿でタレントが一堂に会するイベントで、美しくきれいな芸能人の姿を見て、「このままじゃ私は埋もれてしまう」と不安を抱いたからです。もっとチャンスをつかもうと、小さな事務所に移籍しました。

しかし、そこで待っていたのは理想とは異なる現実でした。演技の道を志していたにもかかわらず、舞い込むのはヌード写真集の話ばかり。生活のために受けざるを得ない仕事もあり、同じような仕事ばかりが続いて、本来目指していた道とはどんどん離れていくのを感じていました。

「このままでは、自分が壊れてしまう。」

そう思った私は、出演した「超新星フラッシュマン」を最後に、芸能界からの引退を決意しました。

すべての出来事が、今の私をつくってくれた

大学は出たもののスキルも自信もなく、これからどう生きていけばいいのか分からなくなっていました。お金もなく、求人雑誌で見つけたのは時給4,000円の銀座の高級クラブの求人で、葛藤しながらも面接に行くとマネージャーが私の写真集を持っているほどのファン。名前を源氏名に変えて働き始めました。やがて貯金が百数十万円に達し、「もう一歩踏み出そう」と決意し、英語を学びにアメリカ・ワシントン州へ渡りました。半年間の“遊学”の中で、理想と現実のギャップや思わぬ事件も経験しました。

帰国後、高校時代から誕生日に花を贈ってくれていた警察官と結婚しましたが、過去の芸能活動が知られ、社宅での孤立や交通事故による怪我、相手側からの心ない言葉が続きました。「芸能人くずれ」というレッテルは、どこに行っても付きまといました。

再婚後、流産や価値観の不一致に苦しみ、最後の4年間は別居。出口のない生活の中で、自ら命を絶とうとしたこともありました。

そんな時に出会ったのが、東大病院救急医療センター長による著書『人は死なない』でした。魂は続き、今世で解決できなかった課題はまた巡ってくる。その考えに触れ「この苦しみを来世に持ち越すわけにはいかない」と生きる覚悟が芽生えました。

俳優としての活動に再挑戦していたある日、ふと実父のルーツを訪ね広島の山奥へいきました。偶然訪ねた家が父方の親戚で、祖父母の墓前で手を合わせ、涙ながらの再会が次々と起こりました。「おばあちゃんが生前ずっと会いたがっていた」と聞かされ、その瞬間もまた、生きている奇跡を強く感じました。

舞台に立つと「頑張っている姿に元気をもらった」と言われ、それが私にとっての“恩送り”だと思うようになりました。そして今、心に強く刻んでいるのは、過去の苦しみや人間関係の摩擦も、すべてが今の私を形作る材料だったということです。父が去ったおかげで学べたお金の大切さ。傷つけられた経験があるからこそ、人を心から褒められること。「何一つ欠けても、今の私はいなかった」。そう思えるようになった時、過去は敵ではなく、宝物になりました。

この人生を通して私が大事にしているのは、「今日会った人が少しでも嬉しくなる言葉をかけられる人でいること」。どんな逆境の中でも、笑顔や優しさは“恩送り”となって巡っていくと信じて、これからも歩んでいきます。