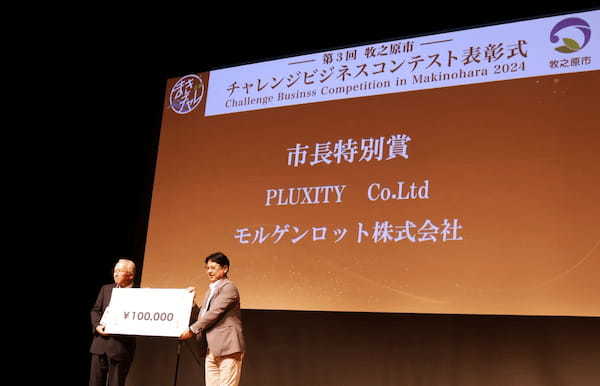

2024年11月、第3回となる牧之原市チャレンジビジネスコンテスト(以下、まきチャレ2024)の表彰式が開催されました。

まきチャレ2024は、牧之原市の「産業資源」と「観光資源」を活用して、自らの事業を地域と共に発展させるビジネスプランを全世界のスタートアップ企業から募集し、評価するビジネスコンテストです。昨年に引き続き、第3回開催である今回もEXPACT代表の髙地が審査員として参画しました。

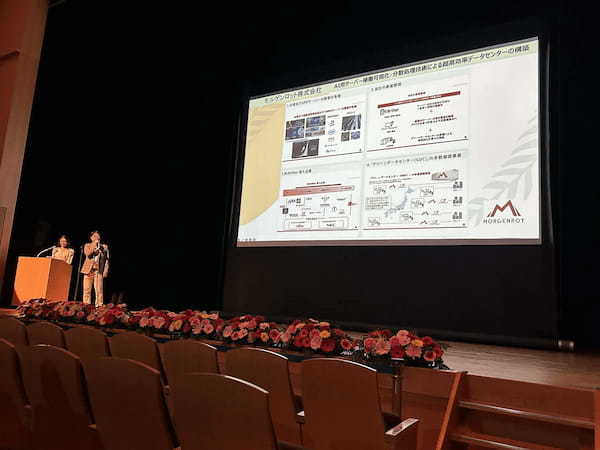

本記事では、まきチャレ2024で市長特別賞を受賞されたモルゲンロット株式会社の代表 森本竜英さんに、提供しているサーバー管理の効率化サービスや、まきチャレでの発表内容、今後の展望についてお聞きしました。

サーバー運用の未来を開くモルゲンロットのソリューションとは

ー本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

ーまずはじめに、森本さんのご経歴と、モルゲンロット株式会社の設立に至った背景についてお聞かせください。

30歳までは海外の企業でエンジニアを務めていました。半導体メーカーであるDellやAMDに13年間勤務し、仕事を続ける傍ら2019年にモルゲンロット株式会社を起業しました。起業後数年間は、二足のわらじでエンジニアとしての仕事とモルゲンロットの経営を続けておりましたが、2023年にエンジニアをやめ、それからはモルゲンロットの経営に集中しています。

モルゲンロットを設立した背景には、当時コンピューターの計算力を利用して仮想通貨を得る「マイニング」が流行していたことがあります。このマイニングにはコンピューターの処理能力を向上させるGPUを大量に必要としますが、その需要の拡大を最初に見越していたのが最近急成長を遂げたNVIDIA(エヌビディア)です。私が当時勤めていたAMDでもGPUを作っており、その中で日本ではGPUがどこでどれだけ運用されており、そしてどれだけ活用されていないかという現状を目の当たりにしました。

この課題を解決するために、GPUサーバーの運用を効率化できるプラットフォームを作れないかというアイデアを得ました。このアイデアの実現に協力してくれるエンジニアの方々とも出会い、モルゲンロット株式会社の設立に至りました。それから現在まで、当社はコンピューターの計算力を管理するプラットフォームの整備・提供に取り組んでいます。

ーエンジニアとして働く中で気づかれた課題から着想を得られたのですね!御社が掲げている「あらゆる理想を計算力で実現し、人々の生活をより良いものにする」というビジョンにはどのような想いが込められているのでしょうか?

計算力というものは、皆さんが気づかないだけで日々の生活の中でも多くの場面で使われています。例えば、2,3年前から生成AIが一般に認知されてきましたが、生成AIがますます導入されることによって必要になる計算力というのは膨大なものになっていきます。このような変化に対応し、計算力を滞りなく提供していくのが我々のミッションだと思っています。それによって人々の生活を充実させ、社会に対して貢献していくというのが当社のビジョンです。

ーこれからの社会を形作る素晴らしいビジョンですね。技術革新に対応していくために、計算力を提供することで社会貢献を目指す強い使命感が感じられます。実際に計算力を必要としているサーバー管理の現場には、どのような課題があるのでしょうか?

現在、サーバーの管理をされている方、またそれに伴ってサーバー数というのはすごく増えてきています。従来のCPUサーバーの運用を主とする時代では、10台や20台、多くても100台程度のサーバーを管理するのが一般的で、サーバー管理は人力でもなんとかなっていました。ところが、GPUサーバーが導入されることによって、管理するサーバーの数は膨大に増えてきています。大きいところで言うと、政府系のデータセンターでは4,000〜6,000台のサーバーを管理しており、海外だと1万台に達するところもあります。

サーバーの従来の管理方法は、文字のコマンドを打ち込むことによって管理するCUIベースがメインでした。今でもほとんどの現場ではこの管理方式が利用されており、非効率な管理が行われているのが現状です。

また、世界中でサーバー需要が増えている中で、特にAI用途で利用されている電力はこの先減ることはありません。増え続ける電力・計算力の需要に応えていくことは、どんどん難しくなっていきます。需要の拡大に対応するため、また電力消費を抑えるためにも、これからは効率的に計算力を使っていくということを推し進めていく必要があります。

ーそのような課題を解決するために、どのようなソリューションを提供していますか?

サーバー管理の課題を解決するために、当社ではサーバーの稼働状況を可視化することで運用を最適化する「M: Arthur」という管理ツールサービスを提供しています。この管理ツールサービスによってサーバーがどこでどれだけ稼働しているかが一目瞭然になり、稼働が集中している日としていない日を特定してタスクの平均化を行うことができます。

また、GPUサーバーのクラウドサービスとしてはAWSやGCPが有名ですが、これら大手のサービスは利用コストが高く、誰でも使いやすいような環境を提供したいと考えて「Cloud Bouquet」というサービスも始めました。Cloud Bouquetは、簡単に言えばGPUサーバーの計算力が余っている側と計算力を欲している側をマッチングし、クラウド上での計算力の需要と供給を結び付けるプラットフォームサービスです。

Cloud Bouquetには2つの側面があり、その1つがパブリック向けのサービスです。こちらでは、計算力を必要としているお客様に対して、企業や研究機関、データセンターなどで余っている計算力をお貸出しすることで、GPUサーバーの導入を割安で行えるようになっています。一方で、Cloud Bouquetのシステムを社内で実装していただく法人向けのサービスも行っています。サーバーを運用する企業がこのシステムを導入することによって、社内でGPUサーバーの計算力を融通し、効率的に計算リソースを活用することができます。

AI導入による電力消費の拡大については、現在当社が新しいソリューションを開発しているところです。現状では、AIが1つのタスクを処理する時、どのサーバーを使ってどれだけの電力を消費したかということを計測することが実はできません。しかしそれが、今我々が開発を進めているツールでできるようになります。その計測が可能になれば、M: ArthurやCloud Bouquetを用いて効率化を進められるようになり、AIの運用を最適化することができます。この技術の実現は、AIがますます利用される現代において非常に大きなブレイクスルーになると思います。

ーサーバー運用の効率化について、様々なソリューションを展開しておられるのですね。これらのサービスについて、海外市場への進出のご実績や予定はございますか?

非常にありがたいことに、Cloud BouquetおよびM: Arthurに関しては複数の海外企業からご引き合いをいただいており、現在具体的な話がシンガポール・インドネシア・マレーシアの3ヵ国で進んでいます。アメリカにおいても、テキサス州にあるデータセンターへの当社ソフトウェアの展開を進めております。

牧之原市をグリーンデータセンターNo.1都市へー

市長特別賞受賞を受けて

ーここからはまきチャレ2024についてお聞きしていきます。まきチャレにてご提案された「グリーンデータセンター No.1 都市 まきのはら」について教えてください。

当社は先程紹介したサービスの他に、ハードウェアも販売しております。「グリーンデータセンター No.1 都市 まきのはら」は環境にやさしいエネルギーを使用するコンテナ型のデータセンターを牧之原市に設置するというソリューションです。太陽光や風力で発電したグリーンエネルギーを利用したコンパクトなデータセンターを耕作放棄地に複数配置し、牧之原市を日本一の計算力提供拠点にするというご提案をさせていただきました。

当社にはまきチャレの発起人である出縄さんに社外取締役として入っていただいており、出縄さんから静岡には茶農業の耕作放棄地がたくさんあるということをお聞きしていました。そのような放棄地はかなりの面積があるということで、その有効活用という面でも当社のソリューションは非常に有効だと考えています。

ー耕作放棄地を有効活用するアイデアとして、とても面白いと思いました。牧之原市でこの事業を行うことで、他にどのようなメリットがあるのでしょうか?

日照時間が日本一長いと言われている牧之原市は、太陽光発電の利用に最適な立地となっています。また、牧之原市には富士山静岡空港があるということも大きな強みです。サーバーの管理においても現地でサービス復旧などの作業を行うことがありますので、空港があるのとないのではアクセスのしやすさという点でだいぶ違ってくるというのがあります。

加えて、当社はリモートワークを推奨しており、東京一極集中ではない地方分散型の社会も推進しています。特にデータセンターは、電力と通信の環境が整ってさえいればどこでも構築することができます。牧之原をスタート地点として、全国各地に小規模なデータセンターを多数配置し、M: ArthurやCloud Bouquetのシステムを用いた分散処理を普及させていきたいと考えています。また、地方を元気付けるという意味でも、こういったテクノロジーを地方で最大限に活用していくことには意義があると思っています。

ー環境だけでなく地方創生という面でも魅力的なソリューションですね。コストや電力供給が不安定であるという太陽光発電の課題に対してはどのように対策されていますか?

まず前提として、今回ご提案したグリーンデータセンターでは通常の電力も併用する予定です。それを踏まえて、太陽光発電のコスト問題については、幸い日本にはFITという再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社に買い取ってもらえる制度がありますので、多少穴埋めをすることができます。

しかし、電力供給が不安定であるという点は太陽光発電の避けられない課題です。再エネと言われている電力の中で、水力を除けばほぼ全てが不安定な電源であると思います。そのような課題に対して、当社の提案する小規模なデータセンターの分散配置は非常に重要なソリューションになってくると考えています。現在の技術では電力を輸出することはできませんが、それを計算力に変えればクラウド上で世界中に輸出することができます。当社が提供するCloud Bouquetのようなクラウドサービスを利用すれば、計算力が足りないサーバーに世界のどこかで余っている計算力を提供することができるからです。

太陽光発電を利用すると昼夜や気候の影響を受けてしまいますが、クラウド上でつながったグリーンデータセンターを様々な場所に分散配置すれば、どこかが夜であれば昼であるところの、どこがが雨であれば晴れであるところのデータセンターの計算力を融通することができます。結果的に、電力供給が不安定でも計算力の供給を安定化することができます。

当社のM: ArthurやCloud Bouquetは、そのような分散処理による計算力の運用安定化に特化しています。これらのテクノロジーを利用することで、グリーンエネルギーとデータセンターは産業として非常に相性がいいものになると考えています。

ー電力が不安定でも計算力の供給を安定化させられる工夫に驚きました。今回のまきチャレにエントリーされたきっかけは何だったのでしょうか?

当社の社外取締役である出縄さんのご紹介がきっかけです。耕作放棄地のお話をお聞きした時、その土地を利用してグリーンデータセンターを建設してはどうかという話をしたところ、まきチャレで提案してみないかと参加を勧められました。放棄地の問題や、地方創生についてのお話を伺い、当社の取り組みがお役に立てるのではないかという思いもあってエントリーさせていただいた次第です。

ーまきチャレに参加されたご感想と、来年の参加を検討している方へのメッセージをぜひいただきたいです。

まずびっくりしたのが、参加されている企業さんのレベルがかなり高かったということです。私も色んなビジコンには参加してきたのですが、まきチャレに参加されている方々は筋の良い方ばかりだなという印象でした。我々から見ても一緒にコラボできないかなと感じた企業さんもおられましたし、そういった協業に関して具体的な話に進むのが早そうな方々が参加されていました。コンテストとは別に、スタートアップ向けのファイナンスのスキームをご紹介いただけるなど、何かしらネットワークができるという点で非常に珍しいピッチコンテストだったなと思います。参加を検討されている方は、できるのであればぜひした方が良いと思います。

ー最後に、まきチャレでの市長特別賞の受賞を踏まえて今後の展望をお聞かせください。

現在は、色んな企業さんと継続してお話をさせていただいています。もしこの事業を進めていくことになれば、耕作放棄地にグリーンデータセンターの第一号を建設していきたいと考えております。年も明けましたので、今年からこの計画を前に進めていければと思います。

ーこれからの時代を見据えたサーバー管理の効率化というソリューションが大変魅力的でした!環境問題の解決や地方創生、さらにはAI時代の発展にも貢献しうるプロジェクトに期待が高まりますね。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました!

〈企業概要〉

【会社名】モルゲンロット株式会社

【URL】https://jp.morgenrot.net/

【設立日】2019年4月9日

【所在地】〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-3 ピネックス麹町6階

【代表者】代表取締役 森本 竜英