数あるビジネスフレームワークのなかでも、3C分析は手軽に取り組める分析手法だ。3C分析はさまざまな場面に活用できるため、経営者や起業家はぜひその使い方を学んでおきたい。自信のない方は、事例と合わせて3C分析のポイントやコツを確認していこう。

目次

- 3C分析とは?目的や進め方をわかりやすく解説

- 3C分析の具体的なステップ:効果的な分析の進め方

- 4P分析やSWOT分析との違いと3C分析の重要性

- まずは身近な例でイメージをつかもう! 恋愛をテーマにした3C分析

- 【事例その1】ZOZOTOWNの3C分析

- 【事例その2】スターバックスの3C分析

- 【事例その3】任天堂の3C分析

- 【事例その4】星野リゾートの3C分析

- 【事例その5】ロッテリアの3C分析

- 【事例その6】ニトリの3C分析

- 3C分析を活用した競争戦略の立案:事例に学ぶポイント

- 3C分析は何が難しい?事前に注意しておきたいポイント

- 最後にチェック!3C分析で意識したい3つのコツ

- 3C分析やフレームワークでよくある質問

- ポイントやコツを押さえて、さっそく3C分析を実践してみよう

3C分析とは?目的や進め方をわかりやすく解説

3C分析とは、企業の戦略マーケティングを考える際によく使われるフレームワークだ。その名称の通り、このフレームワークでは以下の「3つのC」から自社や事業を分析していく。

○3C分析で意識する3つの観点

・Customer…市場規模やターゲット層など、「市場」と「顧客」を分析する

・Competitor…シェアが1位の競合など、「競合他社」について分析する

・Company…強みや弱みなど、「自社の特徴」について分析する

戦略マーケティングに活用できるフレームワークには、ほかにもSWOT分析やPEST分析などがある。そのなかで3C分析が特に優れている点は、手っ取り早く自社の課題(成功要因)を発見できること。

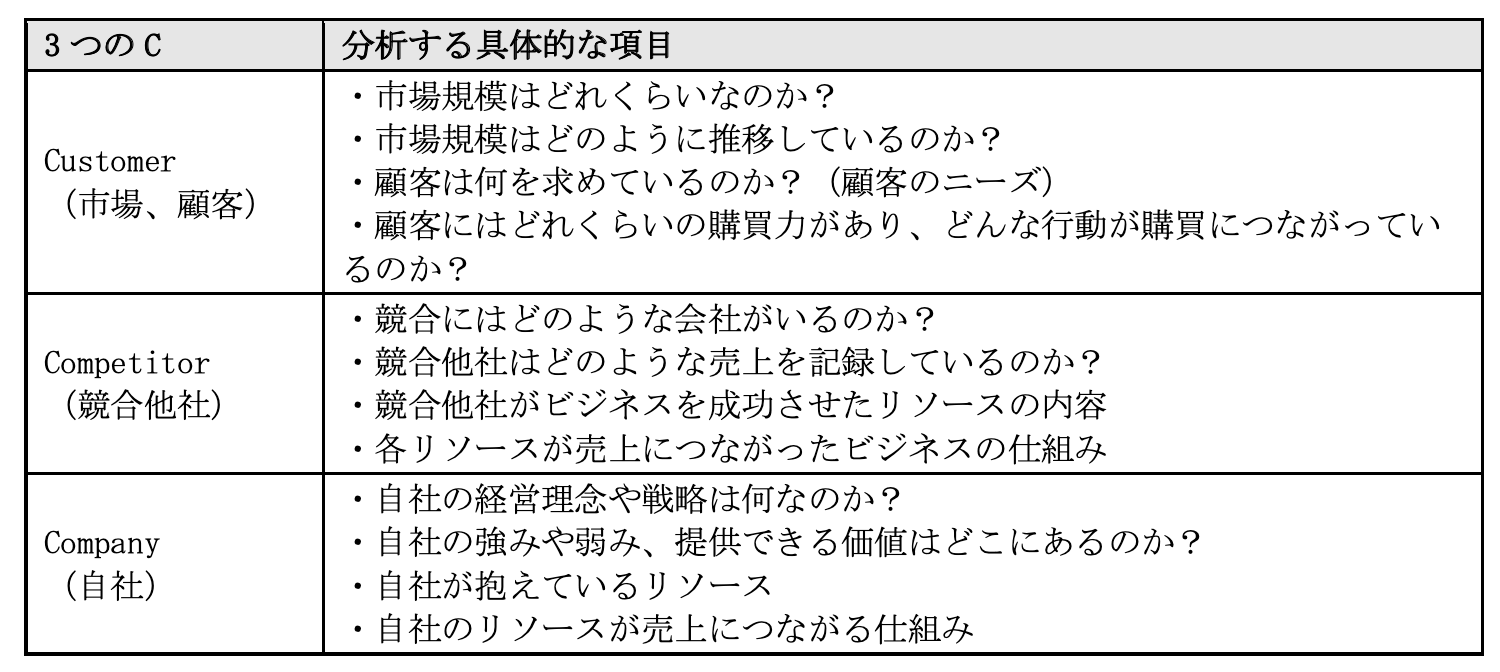

3C分析では、3つのCを以下のように掘り下げることで、ビジネスの成功要因をわかりやすく把握できる。

上記を見てわかる通り、3C分析で掘り下げるべき内容はそれほど専門的ではない。一つずつ丁寧に掘り下げれば、自社ビジネスの特徴を客観的に判断できるため、「これから何に取り組むべきなのか?」が明確になってくる。

3C分析の具体的なステップ:効果的な分析の進め方

企業が成功するためには、3C分析を実施することが重要だ。3C分析とは、企業が直面している3つの要素(Company、Customer、Competition)を分析することで、競争環境を理解し、事業戦略を策定する手法である。ここでは、3C分析を効果的に進めるためのステップの詳細を説明していく。

ステップ1:3C要素の特定と情報収集

3C分析の最初のステップは、Company、Customer、Competitionの各要素を特定し、それぞれに必要な情報を収集することだ。これには、自社のビジネス戦略や目標、顧客層、競合環境などを詳細に分析することが含まれる。

具体的には、自社の財務諸表や経営報告書、業界レポート、マーケティング調査、顧客アンケート調査などの情報源から必要な情報を収集しなければならない。これにより企業の内外の環境を把握し、事業戦略の方向性を定めることができる。

ステップ2:企業(Company)の強み・弱みの分析

次に自社の強みと弱みを明確に把握するために、企業(Company)の分析を行う。企業分析には、財務面、マーケティング面、オペレーション面などを含む。ステップ2では、自社の戦略的優位性、ビジネスモデル、商品・サービスの独自性などを評価することが必要だ。

具体的には、企業の財務データ、市場シェア、製品ラインナップ、ブランドイメージなどの情報を分析することで、自社の強みと弱みを特定できる。

ステップ3:顧客(Customer)のニーズ・行動パターンの調査

顧客ニーズの理解は、競争優位性を維持するための重要な鍵だ。市場分析およびターゲット層を明確に定義し、その層の求めていることを理解する必要がある。調査方法には、さまざまな手法があるが主に「定性的な手法」「定量的な手法」に分けられる。

例えば、インタビューやアンケート、フィードバック、観察なども調査方法の一つだ。ステップ3では、さまざまな手法を適切に使い分けなければならない。

ステップ4:競合(Competition)の戦略・市場ポジションの評価

競合の戦略と市場ポジションを評価することは、企業の強みと弱みを理解するために必須だ。競合分析には、直接競合相手のリサーチ、顧客からの評価や意見、業界トレンドの調査などがある。

企業は「自社製品やサービスをどのように他社と区別するか」「競合と比較してどのような強みを持っているか」しっかりと把握しよう。競合分析を通じて、市場における自社のポジションを評価し、戦略的な立場を確立できる。

ステップ5:分析結果の整理・可視化

ステップ5で行う情報の整理と可視化は、戦略策定のために必要な洞察を得るために欠かせない。しっかりとした整理と可視化によって企業の現状を客観的に把握し、問題点や課題を明確にできる。具体的には、収集した情報を整理して3C要素ごとに分類したあと、各要素のなかで重要な項目を選び出したうえで分析していく。そのあとにグラフやチャートなどの方法を用いて可視化する。

例えば、SWOT分析のように企業の強み・弱み・機会・脅威をそれぞれの項目ごとに表にして可視化するのもいいだろう。また3C要素ごとにグラフを作成することで各要素の傾向を把握することもできる。ただし可視化する情報は、必ずしも多ければよいわけではない。情報を多く集めすぎると見通しが悪くなってしまい本質的な情報を見落としてしまう可能性がある。

そのためステップ5では、必要な情報に絞り込み、重要な情報を優先的に可視化することが大切だ。

ステップ6:戦略策定のための洞察の抽出

ステップ1~5で収集・分析した情報をもとに、3C分析による洞察を抽出する。ここで抽出された洞察は、今後の戦略策定に必要不可欠だ。特に3C要素を総合的に分析することで企業の強み・弱み、顧客のニーズや行動パターン、競合の戦略や市場ポジションなど、自社と環境とのマッチングの点での重要な洞察が得られる。

ステップ7:具体的なアクションプランの立案と実行

最後に3C分析の結果をもとに具体的なアクションプランを立案し、実行に移す。この際、自社の強みを活かし、市場のニーズに合わせたアプローチを採用することが重要だ。また顧客や競合の動向を把握しながら、柔軟にアクションプランを変更していく必要もある。

なおアクションプランの実行にあたっては、責任者を明確にし、進捗状況を定期的に報告し、必要に応じて改善策を講じるように体制を整えよう。アクションプランには、目標設定や期限設定を明確にすることも必要だ。こうすることでアクションプランの進捗を把握しやすくなり、目標達成に向けた計画的な取り組みが可能となる。

4P分析やSWOT分析との違いと3C分析の重要性

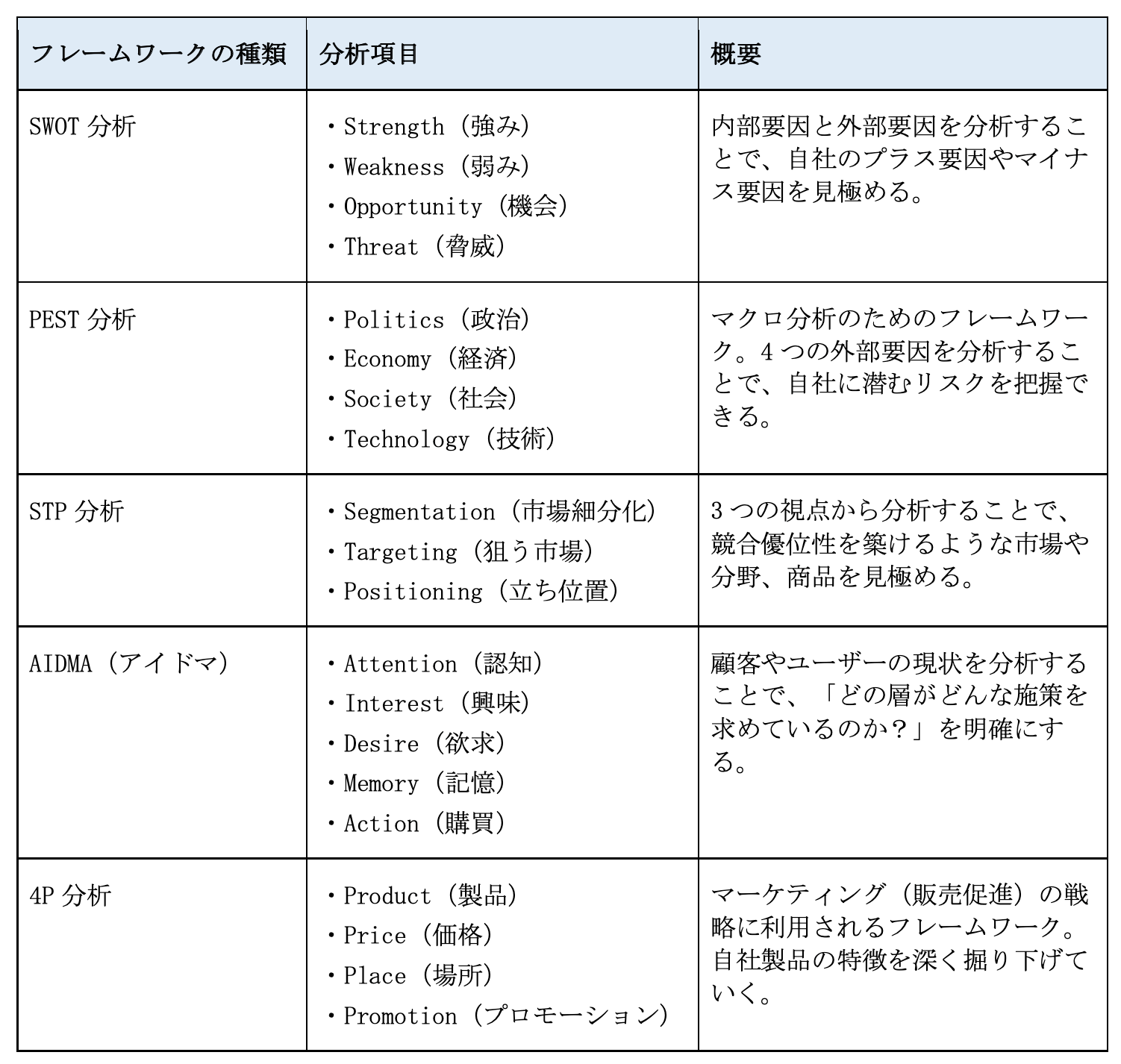

3C分析のほかにも、経営分析に役立つフレームワークは多く存在する。

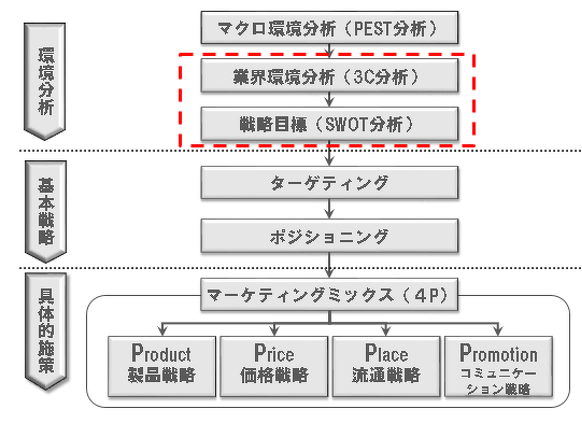

商品のブームや価格帯、競合他社が流動的な業界では、3C分析による判断が時代遅れになってしまう恐れがある。そのため、基本的には複数のフレームワークを組み合わせることが望ましい。なかでもSWOT分析や4P分析は、3C分析の結果をより深く掘り下げ、具体的な施策までたどり着くのにとても便利だ。以下に3C分析・SWOT分析・4P分析の関係性を示す。

3C分析を採用して業界環境を分析したあとは、分析結果を使用したSWOT分析によって、自社独自の戦略目標を立てる。環境分析を終えたら、どのような顧客をターゲットにするか、自社の立ち位置(ポジショニング)をどうするか、という基本戦略を立てよう。ここまでで基本戦略が決まったら、4P分析を進めて具体的にどのような施策を打てば効果的に販売が促進できるのかを決める。

具体的な施策まで洗い出したあとは、トライアンドエラーで結果を出すまで継続していくことが重要だ。

まずは身近な例でイメージをつかもう! 恋愛をテーマにした3C分析

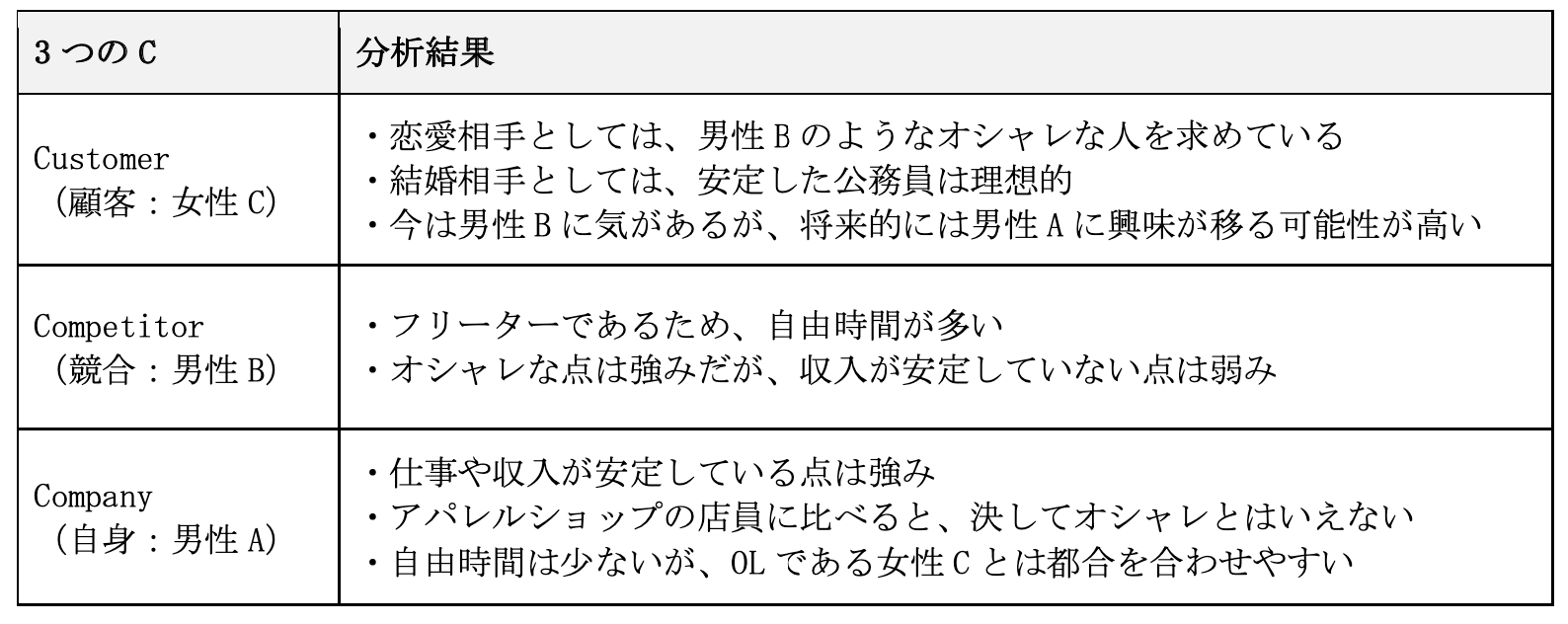

3C分析のイメージをつかむために、まずは恋愛をテーマにして実際に分析を進めてみよう。例えば、現在公務員として働いているAが、以下のような状況にあったと仮定する。

・男性であるAは、魅力的な女性Cに恋をしている

・フリーターとしてアパレルショップで働く男性Bも、女性Cに恋をしている

・女性Cは一般的なOLとして働いており、オシャレな人が好きであるものの、結婚に対しては安定志向が強い

・女性Cは今すぐではなく、数年後に結婚相手を探したいと考えている

上記のデータをもとに分析をすると、3つのCは以下のように掘り下げられる。

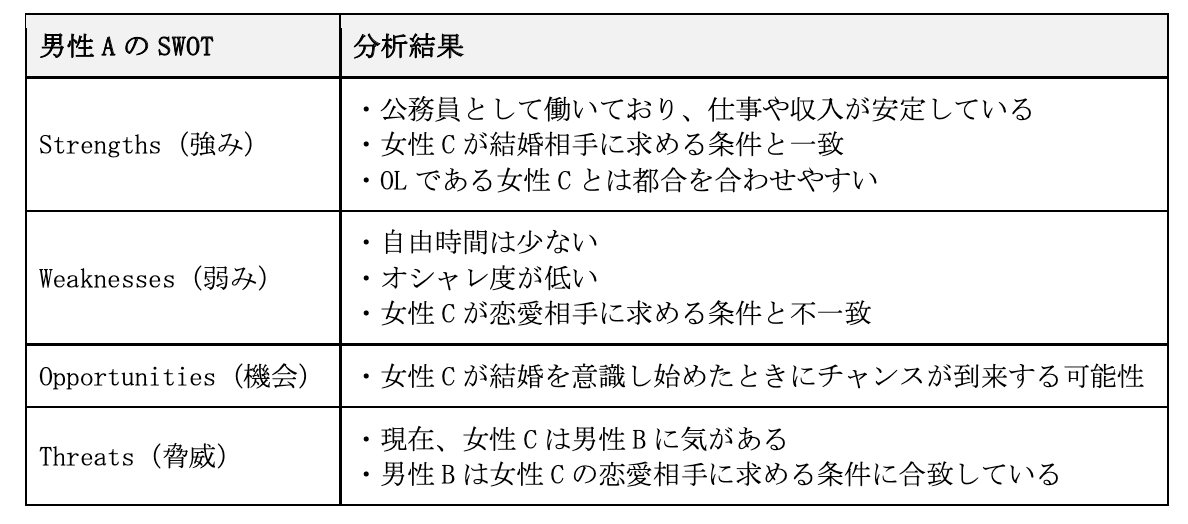

3C分析の結果は、そのままSWOT分析のインプットになる。以降で、さらにSWOT分析を進めて環境分析を完成させよう。

3C分析をもとにSWOT分析・4P分析に進む

まずSWOT分析の基本的なフレームワークを理解することから始めよう。SWOT分析は、分析対象(組織やプロジェクトなど)の強み、弱み、機会、脅威を分析することで、分析対象の現状環境を評価するための一般的なツールだ。以上を踏まえて、先ほどの3C分析結果をインプットとして恋愛をテーマにしたSWOT分析を進めてみよう。

SWOT分析によって男性Aの強みは安定性であり、今焦って交際に進もうとしたところで失敗に終わる可能性があることが予測できる。女性Cは、現在結婚よりも恋愛のほうに比重が傾いているが、将来的には、結婚を意識する時期が到来すると予測できるため、焦らずゆっくりとしたアプローチが良さそうだ。

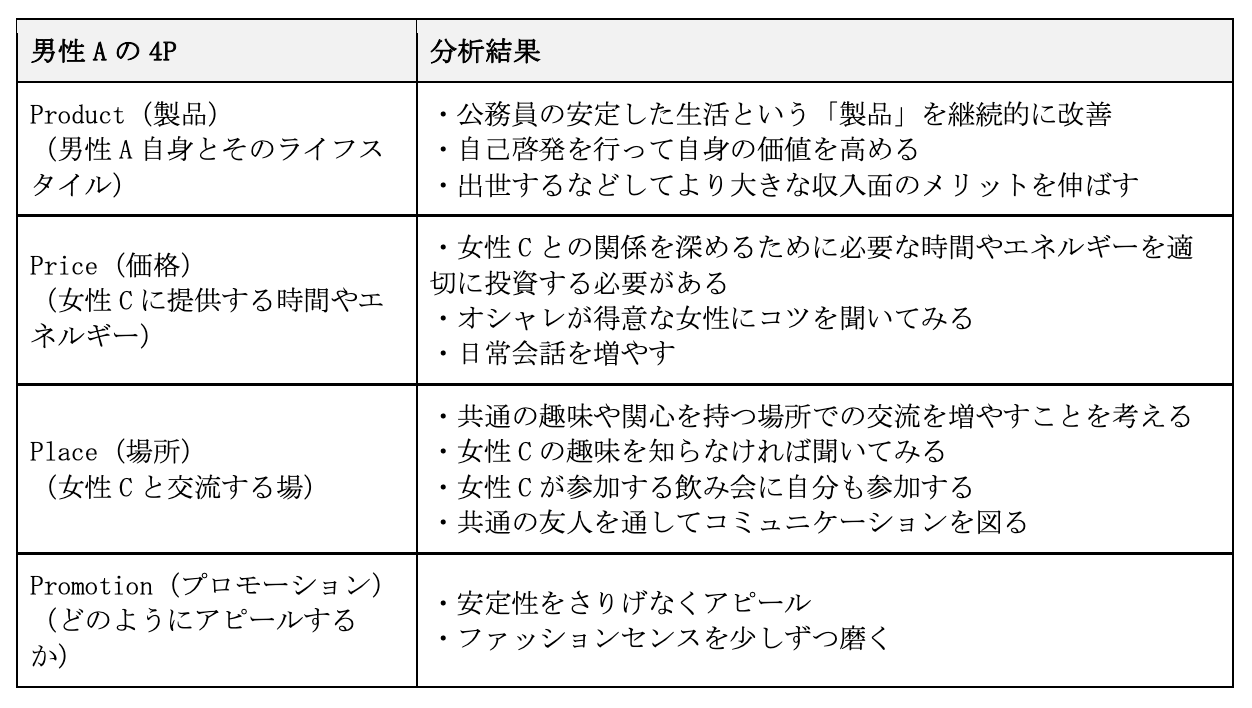

ここまで分析できたら、基本戦略を立てたい。まずターゲティングとポジショニングの戦略を考えよう。

・ターゲティング

男性Aのターゲットは、女性Cである。彼女は、現在男性Bに興味があるが将来的には安定した生活を求める可能性が高い。そのため男性Aは、決して焦らず長期的な視点で関係を築くことを目指すべきだ。

・ポジショニング

男性Aは、公務員としての安定した生活を提供できる一方、オシャレさでは男性Bに劣る。しかし女性Cが結婚を意識し始めると男性Aの安定した生活が魅力的に映る可能性がある。男性Aは、自身の安定した生活を強みとしてアピールし、同時にファッションセンスを少しずつ向上させることで女性Cの関心をひきつけることができる可能性がある。

ここまで分析ができれば、次は具体的な施策を立てる段階だ。4P分析を行い、具体的な施策を導き出してみよう。

3C分析やSWOT分析から男性Aが女性Cと交際をするためには「焦って動かないこと」「少しずつ関係を深めること」が重要だということが見えてくる。具体的には、女性Cが結婚を意識し始めたころに交際を申し込むと成就する可能性が高い。

しかしその間ただなにもしないのではなく、具体的な施策として焦らず少しずつ女性Cとの距離を縮めることを忘れない点や自身の長所を磨くことも重要なポイントだ。このように3C分析から始まり、4P分析までを通して進めることで現状の理解と将来の戦略の策定が可能となる。ただし分析結果も時間が経過すると変わってくるため、成功確率を上げるには定期的な分析の継続と改善が必要だ。

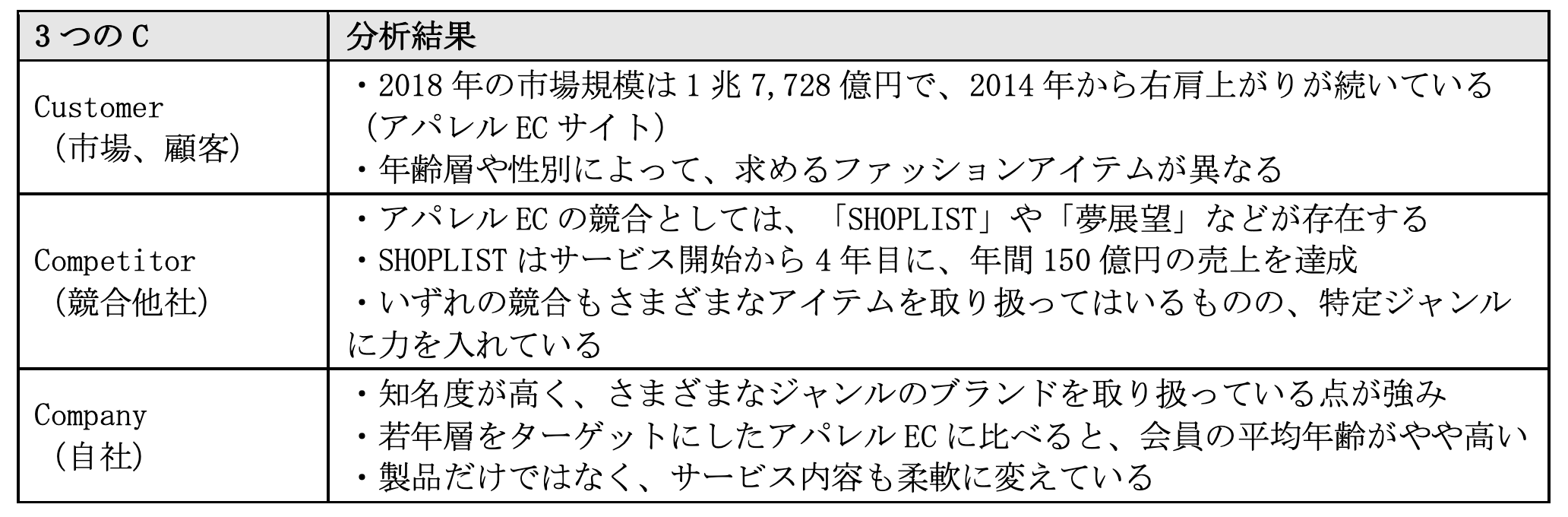

【事例その1】ZOZOTOWNの3C分析

ここからは、ビジネスの話に絞って3C分析の事例を学んでいこう。まずは1つ目の事例として、ファッション通販サイトのZOZOTOWNを運営している「株式会社ZOZO」の3C分析を見ていく。

ZOZOTOWNのサービスとしての特徴を考えると、3つのCは以下のように分析できるだろう。

ZOZOTOWNの競合ECサイトは、顧客の年齢層が低い傾向にある。そのため、若い女性向けのデザインやブランドを充実させることで、特定のターゲット層からの購買につなげている。

その一方で、ZOZOTOWNは幅広い年齢層に対応するために、さまざまなブランドやアイテムを取り扱っている。この戦略が功を奏し、ZOZOTOWNの平成29年3月期の売上高は、なんと763億円と圧倒的だ。

ほかのアパレルECと比べて平均年齢がやや高い点は弱点といえるかもしれないが、実はZOZOTOWNはサービス面を充実させることで、若年層ユーザーの流入を狙っている。支払い期限を最大2ヶ月後まで伸ばせる「ツケ払い」は、まさに若年層向けのサービスといえるだろう。

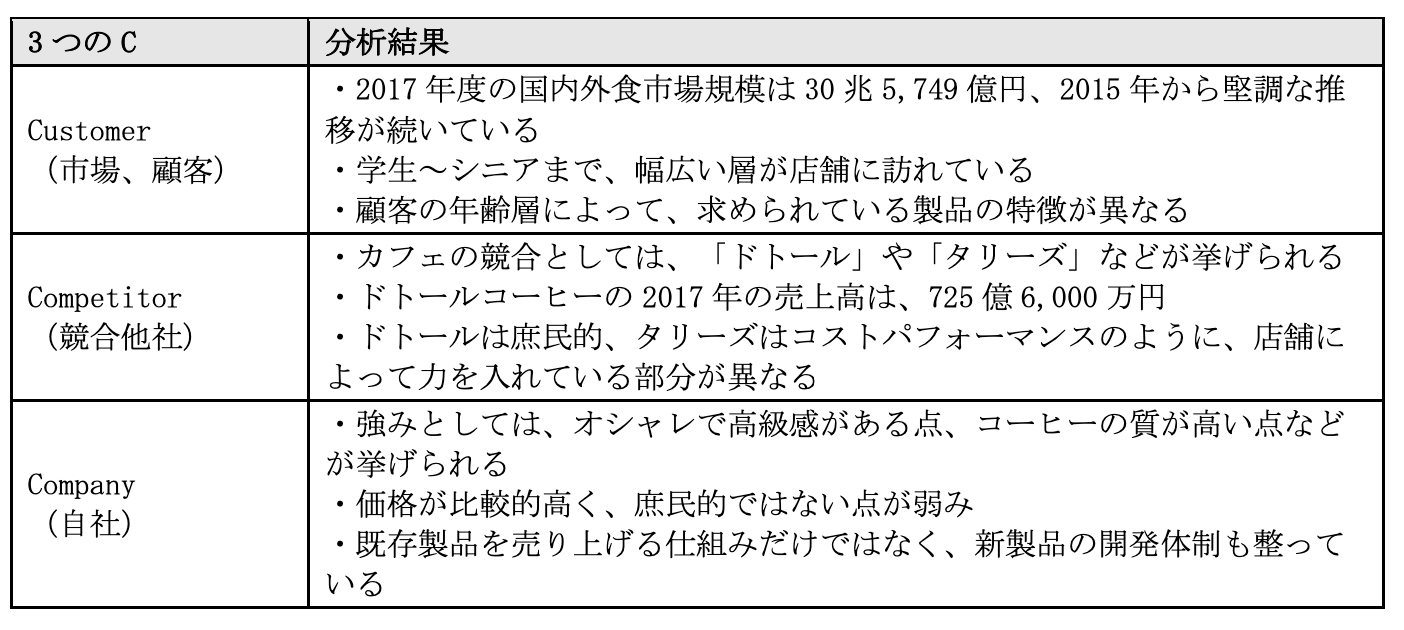

【事例その2】スターバックスの3C分析

次は飲食店の事例として、スターバックスの3C分析を見ていこう。

スターバックスは競合他社に比べると、庶民的な店舗とはいえない。それでも、喫茶店・カフェのなかでは圧倒的な売上高を誇っており、2017年の売上高合計は1,700億円にものぼる。

これにはさまざまな要因があるものと考えられるが、そのなかでも「新作の提供」は非常に大きなファクターだろう。スターバックスは新製品の開発に力を入れており、過去には30代の大人向けの新作を提供することで、購買層の偏りを改善しようとしている。

このような取り組みによって注目を集めれば、「庶民的ではない」という欠点も補える可能性があるだろう。

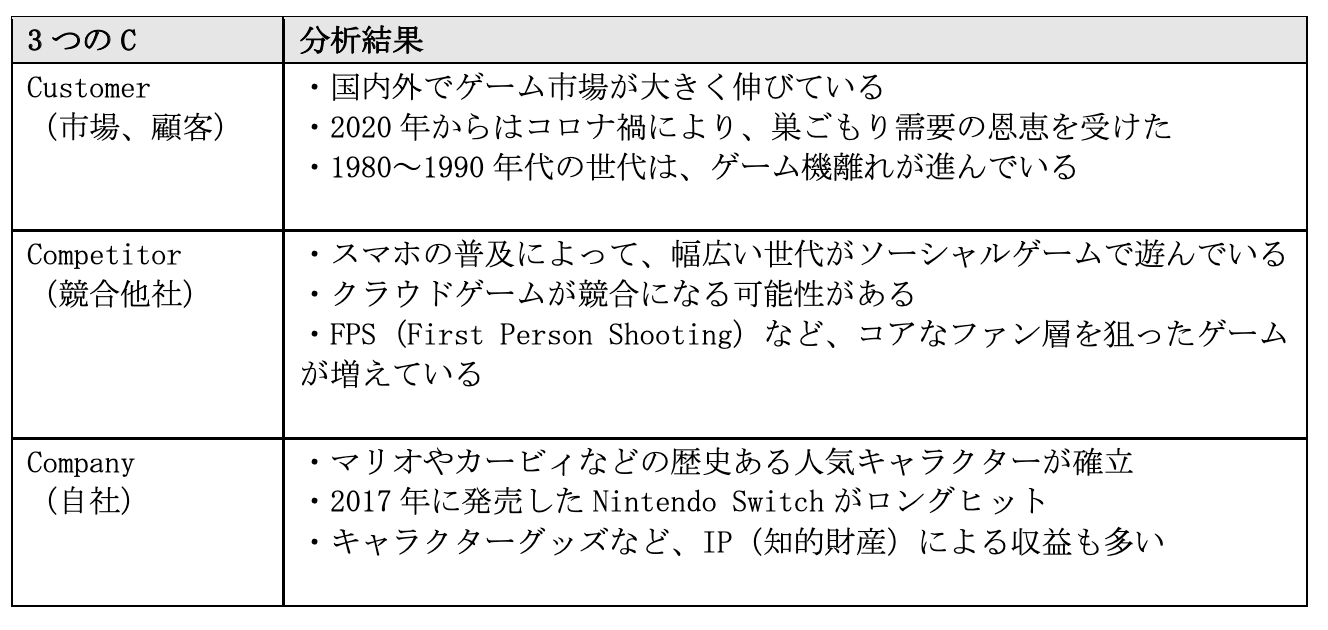

【事例その3】任天堂の3C分析

ゲーム業界で有名な「任天堂」も、3C分析をすると効果的に差別化を図っていることが分かる。

スマホやタブレットの台頭によってゲーム業界は大きく変化したが、現在でも任天堂はトップクラスのシェアを誇っている。なかでも業績に大きく貢献したのは、2017年発売のNintendo Switchや人気キャラクター関連の商品だ。

任天堂は持ち前の開発力やブランド力を活かし、多角的な事業を展開している。注力分野はあるが、幅広い層に向けてさまざまな商品・サービスを提供しているため、今後も国内では業界トップクラスを維持すると予想される。

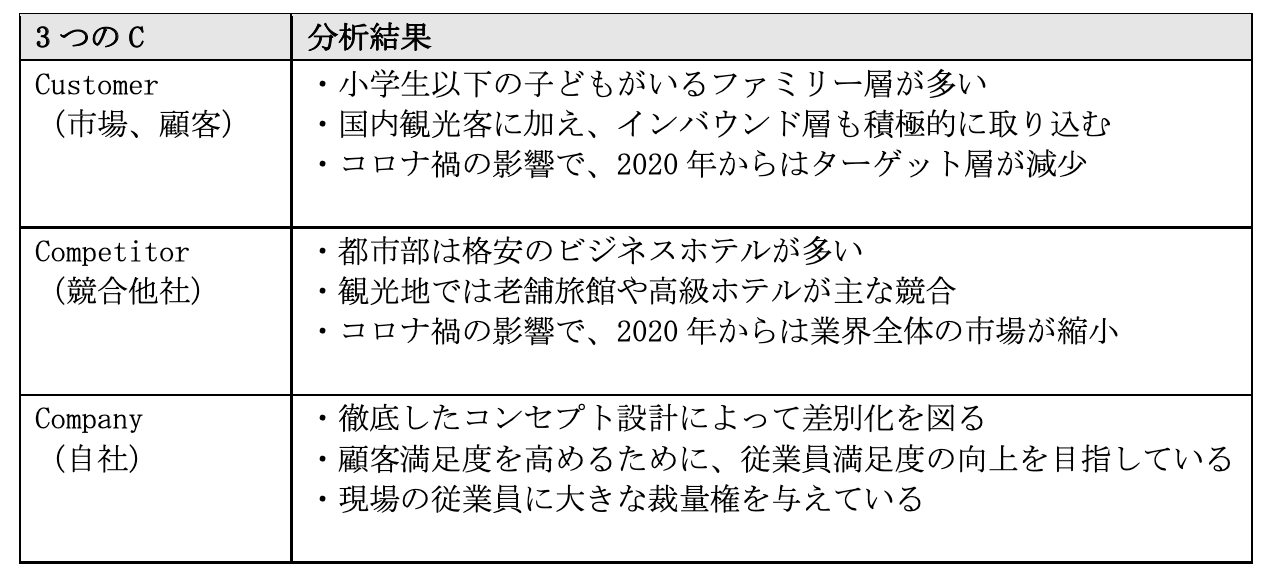

【事例その4】星野リゾートの3C分析

次は、日本全国に宿泊施設を展開する「星野リゾート」の3C分析を見ていこう。

星野リゾートの特徴と言えば、周辺環境も含めた徹底したコンセプト設計である。景観を活かした雰囲気づくりに力を入れており、量産型のホテルや老舗旅館にはないムードを醸し出すことで差別化を図っている。

また、現場に裁量権を与えることで、各従業員による細やかなサービスを提供している点も星野リゾートの魅力だ。ほかの施設とは別方向の戦略を実践し、見事にコロナ禍を乗り切っている。

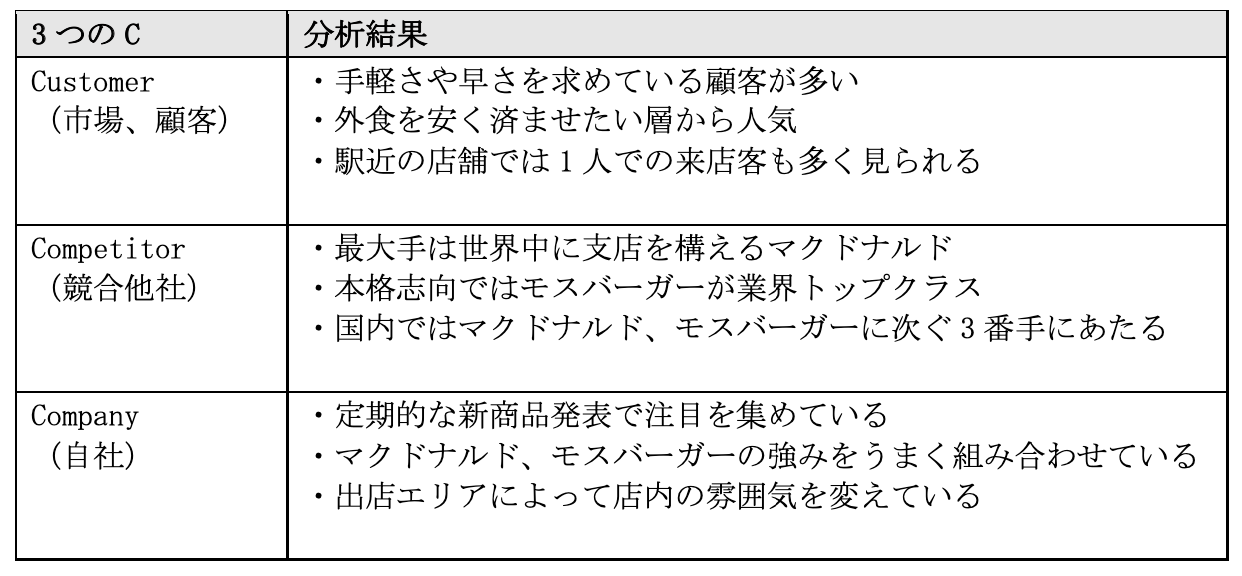

【事例その5】ロッテリアの3C分析

ハンバーガーチェーンの「ロッテリア」も、ほかの競合とは異なる経営戦略で長らく成功を収めている。

ロッテリアは国内トップの企業ではないが、個性的な商品・サービスの提供によって業界3位のシェアを獲得している。なかでも新商品は幅広い層から注目されており、「変わったメニューが食べたい」「斬新な味に興味がある」などのニーズに応えている。

また、駅構内の店舗ではテーブル設計を工夫することで、1人でも入りやすい雰囲気が演出されている。ニッチなニーズを拾い上げる点は、中小企業でも参考にできるポイントだろう。

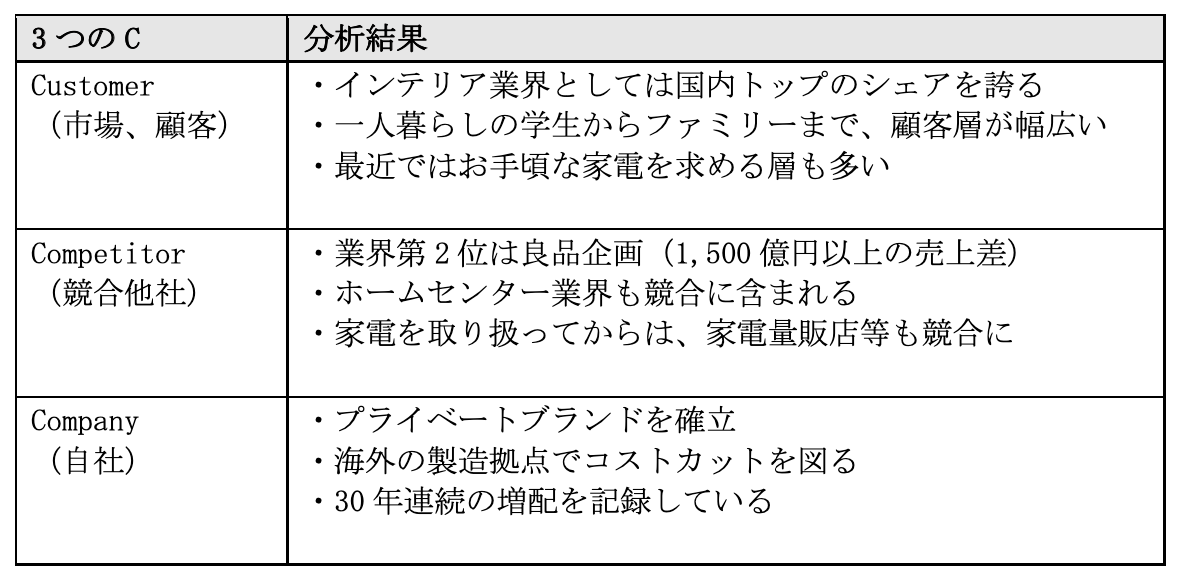

【事例その6】ニトリの3C分析

次は、大手インテリアメーカーである「ニトリ」の3C分析を紹介する。

ニトリが成功を収めている理由は、徹底したコストカットにある。同社は製造拠点を海外に移しており、さらに多くの商品をプライベートブランド化することで、中間マージンを大幅に削減した。

その結果、ニトリは「お、ねだん以上。」のコンセプト通り、高品質な製品を低価格で提供している。競合他社がよほど優れたビジネスモデルを構築しない限り、今後も業界トップを独走するだろう。

3C分析を活用した競争戦略の立案:事例に学ぶポイント

3C分析は、企業が競争環境を分析し、競争優位を発見するための有効な手段である。3C分析を正しく行うことで、企業は自社の強み・弱み、市場の需要・トレンド、競合の動向などを把握し、競争力を高める戦略を立案することが可能だ。ここでは、事例を交えながら3C分析を活用した競争戦略の立案におけるポイントを紹介する。

3C分析から導かれる競争優位の発見

企業は、3C分析によって自社の強みや弱みを分析できる。自社の強みを活かした競争戦略を策定することが重要で、それによって競争優位を得ることが可能だ。例えば、スターバックスコーヒーは、おしゃれなイメージや高級感を前面に押し出すことで高い価格帯でも勝負できる競争優位性を獲得している。自社の強みを把握し、それを活かした競争戦略を立案することが競争優位を発見する鍵となるのだ。

顧客ニーズを満たす独自の価値提案の設計

3C分析は、競争優位を構築するために自社の独自性を把握できる。そのため顧客ニーズを満たす独自の価値提案が設計可能だ。顧客のニーズを把握するには、市場調査や顧客インタビュー、顧客の行動データの分析などが必要となる。これらの情報をもとに、どのような価値提案が顧客のニーズに応えるかを考察できるだろう。

例えば、Amazonは顧客の利便性に着目し、オンラインでの買い物をより簡単にするサービスを提供している。またZARAは、早いサイクルで流行を反映することにより、顧客のトレンドに対応している。

競合との差別化を意識した戦略の策定

競合との差別化を意識した戦略の策定は、競争優位を構築するために非常に重要だ。競合と同じような製品やサービスを提供している場合、価格競争などで競争優位を失いやすくなる。そのため、競合との差別化を図り、独自性を持った商品やサービスを提供することが必要なのだ。

差別化戦略には、商品やサービス、ブランド、マーケティング、サポート、人材などさまざまな要素が関係している。差別化要因を明確にし、それを競合と比較して優位性を確認しよう。

例えば、サントリーは、新しいスポーツ飲料を開発する際、3C分析により開発テーマを「健康」に絞り、「スポーツのために飲む」という他社2大ブランドとは違う独自の方向性を見出した。その結果、サントリーの新製品は、独自のシェアを獲得した。

企業の強みを活用した市場ポジショニング

企業の強みを活用した市場ポジショニングは、競合と差別化するうえで重要な戦略の一つである。例えば、トヨタ自動車は品質やコストの改善に取り組み、低価格帯の車両を提供することで大量消費市場に参入している。

柔軟な戦略の見直しと適応

競争環境が急速に変化するなか、企業の戦略も柔軟に見直し、適応する必要がある。例えば、一時期Amazonは書籍販売に特化した戦略を採用していたが、その後、ネット通販市場の拡大に合わせて商品カテゴリーを拡大し、今では幅広い商品を提供するまでに成長した。

ビジネスの戦略とは?立案プロセスやフレームワークを解説

3C分析は何が難しい?事前に注意しておきたいポイント

3C分析は比較的シンプルなフレームワークだが、実は効果的に活用することはそれなりに難しい。3C分析が失敗に終わるケースも珍しくないので、分析をする際には3C分析のポイントやコツをしっかりと押さえておくことが重要だ。

そこで以下では、特に注意しておきたいポイントをまとめた。

1.正しい情報を十分に収集する必要がある

3C分析では、少なくとも「市場(顧客)・競合・自社」の3つの情報を収集しなくてはならない。いずれの情報も分析に欠かせない要素であるため、まずは情報収集に力を入れるところから始める必要がある。

また、仮に収集した情報が間違っていると、その分析結果はあてにならない。ビジネスを成功に導くには、「正しい情報を十分に収集」したうえで、3C分析に取り組むことがポイントだ。

特に市場や競合など、外部のデータを収集する場合には、情報の信ぴょう性に注意しながら作業を進めていきたい。

2.時間がかかり過ぎると、市場が変化してしまう恐れも

戦略マーケティングはビジネスの今後を左右するため、「できるだけ分析に時間をかけたい」と考えている経営者は多いはず。しかし、3C分析にあまりにも長い時間をかけると、その間に市場状況が変化してしまうので要注意だ。

市場が変化すると、顧客のニーズや悩み、流行などはもちろん変わってくる。つまり、古い情報をもとに3C分析をすることになるため、効果的な戦略を立てることは難しい。

したがって、3C分析に取り組む際にはスムーズに行動を始めて、できるだけ早く分析結果と戦略を導き出す必要がある。

最後にチェック!3C分析で意識したい3つのコツ

ここまでの内容を踏まえて、3C分析で意識しておきたい3つのコツを見ていこう。

1.無視できない情報に絞って収集をする

正しいデータが必要だからといって情報収集に力を入れ過ぎると、分析に多くの時間がかかってしまう。すべての情報を追うことは不可能に近いため、基本的には「無視できない情報」に絞って収集を行うことが大切だ。

例えば、業種によっては非常に多くの競合他社が存在するが、すべての競合のデータを集める必要はない。前述の事例でいえば、スターバックスにとってドトールやタリーズは重要な競合相手だが、街中にある小さなカフェや喫茶店などは脅威になる可能性が低いため、最初から除外しても構わないだろう。つまり、自社にとって重要なポジションにいる競合のデータのみ、効率的に集めていくことが求められる。

市場や顧客、自社のデータに関しても、すべての情報を集めきる必要はないので、取捨選択をしながらスムーズに情報収集を進めていこう。

2.希望的な観測はしっかりと排除する

3つのCのなかでも「自社」を分析する際には、希望的な観測をしっかりと排除するべきだ。特に、業界内での自社の相対的なポジションを判断するときには、「ここが強みだったらいい」「決定的な弱みはないはず」などの希望的な観測が入りがちであるため、注意しておきたい。

前述の事例でいえば、例えばスターバックスが「購買層の偏り」を自社の弱みと認識できなかった場合、「新作によって購買層を拡大する」といった策は生まれなかった可能性がある。自社分析に希望的な観測が入ると、どうしても効果的な戦略を立てづらくなってしまうのだ。

したがって、3C分析のなかでも「自社分析」に取り組む際には、特に客観的な分析を意識する必要がある。

3.それぞれのCを意識しながら分析する

3C分析において、それぞれのCを切り離して分析することは基本的にNGだ。例えば、自社の強み・弱みは、市場や競合他社とのバランスから明らかになってくる要素なので、ほかのCを切り離して分析することはできない。

つまり、3C分析ではそれぞれのCを意識しながら分析を進め、最終的には結果に「一貫性」を持たせる必要がある。うまく進まないときには分析をする順番を変えるなど、工夫をとりいれながら一貫性のある分析結果を目指していこう。

3C分析やフレームワークでよくある質問

フレームワークを活用すると、内部環境・外部環境の客観的な分析によって、効果的な経営戦略を立てやすくなる。ただし、使い方を誤ると戦略の方向性がズレてしまうため、フレームワークは基礎から理解することが重要だ。

ここからは、3C分析やフレームワークの基礎知識をQ&A形式で紹介する。

Q1.そもそも3C分析とは?

3C分析は、企業のマーケティング環境を分析するためのフレームワークである。「Customer(市場、顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3要素を整理し、自社の強みや弱み、直面しているリスク、効果的な戦略などを見極めていく。

Q2.3C分析のやり方・書き方は?

3C分析では、最初に「Customer(市場、顧客)」の状態をマクロ的かつミクロ的な視点で整理する。次に市場分析などの結果をもとに、「Competitor(競合)」「Company(自社)」の強みや弱み、業界内でのポジションを明確にする。3つの要素を整理したら、最後に全体の分析結果をまとめて、自社がとるべきマーケティング戦略を打ち出していく。

Q3.3C分析はなぜ必要?

マーケティング戦略は、自社分析や市場分析の結果を踏まえて慎重に組み立てる必要がある。しかし、企業にはさまざまな内部要因・外部要因があるので、単に考えるだけでは効果的な戦略を打ち出すことは難しい。

その点、3C分析では整理するポイントを明確にできるため、客観的な判断が容易になる。ほかのフレームワークと組み合わせれば、さらに高精度なマーケティング戦略を立てられる。

Q4.3C分析を行うメリットは?

3C分析のメリットは、自社の強みや弱み、顧客層のニーズを把握できる点である。これらの内部要因・外部要因は、マーケティング戦略の策定において欠かせない情報といわれている。

効果的なマーケティングを策定できれば、経営資源が限られた中小企業でも他社との差別化を図りやすくなる。

Q5.3C分析はいつ使う?デメリットはある?

3C分析は、主にマーケティング戦略を策定する場合や、事業の方向性を調整したい場合に使用する。どのような業種でも有効なフレームワークであり、分析結果は経営の軸となるケースが多い。

ただし、主観的な判断が入りやすいため、分析をする者によって結果が変わるリスクがある。

Q6.PEST分析とは? いつ使うもの?

PEST分析は、「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4要素を分析するフレームワークである。分析する点はいずれも外部要因であり、各要素が自社に及ぼす影響を把握・予測するために活用する。

なお、PEST分析に含まれない外部要因も存在するため、基本的には別のフレームワークと組み合わせることが望ましい。

Q7.4P分析とは? いつ使うもの?

4P分析は、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(広告宣伝)」の4要素を分析するフレームワークである。自社製品やサービスの特性を見極め、効果的なマーケティング戦略を策定するために活用されている。

Q8.SWOT分析と3C分析の違いは?

SWOT分析と3C分析はどちらも環境分析に使われるが、主な違いは視点と目的だ。3C分析は周辺環境を中心に、自社、競争相手、顧客の関係性を明確にし、価値を明確化することを目的とする。一方SWOT分析は自社を中心に、強み、弱み、機会、脅威を分析し、状況を把握することを目的として用いられる。

ポイントやコツを押さえて、さっそく3C分析を実践してみよう

3C分析は自社に足りない要素や、ビジネスの成功要因を手っ取り早く見極められるフレームワークだ。ただし、分析結果から効果的な戦略を導き出すには、本記事で解説したポイントやコツをしっかりと押さえる必要がある。

今後の戦略で悩んでいる経営者は、特に「客観性」や「一貫性」の部分を強く意識しながら、さっそく3C分析にとりかかってみよう。

文・THE OWNER編集部