ドイツを代表する画家ゲルハルト・リヒターが90歳を迎えた2022年、日本の美術館では16年ぶりの大規模個展「ゲルハルト・リヒター展」が東京国立近代美術館でスタートした。

1932年、ドイツ東部のドレスデンで生まれたリヒターは、ベルリンの壁が東西を分断する前に西ドイツのデュッセルドルフに移住。以降、同じく西ドイツにある都市・ケルンを活動拠点に「資本主義リアリズム」と呼ばれる運動の重要人物となり、60年のキャリアのなかで様々な芸術表現に取り組んできた。

今回の会場構成はリヒター自身が考案したものを元に構成され、展示順路を設けずに自由に鑑賞できる構成となっている。本記事では、リヒターを紐解く122点の作品が揃った展覧会のハイライトをレポートする。

抽象的であり、有機的である色彩

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

展示会場に入ってすぐ、リヒターの代表作「アブストラクト・ペインティング」の作品群が出迎える。1976年に着手したこのシリーズは、スキージと呼ばれるヘラやキッチンナイフで絵の具をキャンバスに押しつけ、引き伸ばしたり削り取ったりして制作される抽象画だ。「抽象的(アブストラクト)に描く」ことにより、リヒター自身もコントロールしきれない色彩の偶然性や独自性が生まれ、平面でありながらもダイナミックで動きがある。その色の重なりには時間の経過をも感じられる。

展示風景左:ゲルハルト・リヒター《アブストラクト・ペインティング》(2016))

いずれもゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

あらゆるものを映し出す鏡とガラスに没入

展示会場でも一際目を引くのが、鏡とガラスを使った作品だ。今回は《8枚のガラス》や《鏡、グレイ》などが展示されている。純粋なイメージそのものが写る鏡は左右反転し、少しずつ角度がずれたガラスに映る自分自身や物体は、視点を変えると増殖したり、または消えたりする。鏡とガラスが映し出すあらゆるものをどの場所からどう見るか。見る者の視点が加わって完成されるこれらの作品は、今回の展覧会でも一番の没入できる作品ともいえるかもしれない。

ワコウ・ワークス・オブ・アート蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

ワコウ・ワークス・オブ・アート蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

絵画とデジタル、そして色の対比

1962年頃に着手したとされる、雑誌の切り抜きや写真をキャンバスに模写した「フォト・ペインティング」も見どころの一つだ。一見するとソフトフォーカスの写真に見える作品は、よく見ると刷毛でぼかして描かれていて、手作業から生まれていることが分かる。

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

同じ空間に並ぶのは、1990年に制作された「アブストラクト・ペインティング」の一枚に由来するデジタルプリント作品《ストリップ》。絵画ならではの質感とそれが全くないデジタル作品のテクスチャーの対比からは、美術史におけるデジタル技術の進歩とリヒターが常に取り組んできた新しい表現への強い追求心を感じ取れる。

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

対比から見ると、「カラーチャート」と「グレイ・ペインティング」が同居する空間も興味深い。《4900の色彩》は、画材屋に並ぶ市販のカラーチャート(色見本)をもとに、意図なくランダムに色を並べたシリーズ。これはマルセル・デュシャンの「レディメイド」の概念に通じていて、リヒターは画材屋に並ぶカラーチャートについて「これよりも美しいものを自分で作ることなんてできない!すでに完璧な絵画なんだから」(ゲルハルト・リヒター展公式図録P70より引用)と話している。

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

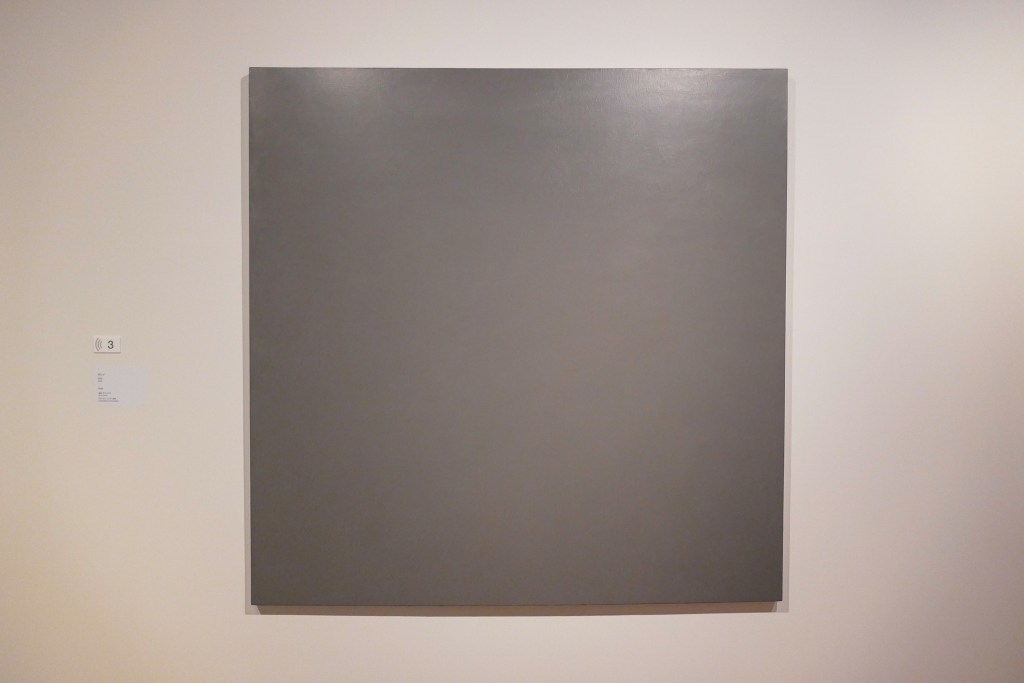

反対に、グレイのみで展開される「グレイ・ペインティング」は、どんな色も混ぜ合わせていくといずれ灰色になるという色の性質を表し、ローラーや筆などを使ってキャンバスに色がのせられる。リヒターは灰色のことを「無を示すのに最適」と語っており、塗る行為そのものや筆致から生み出せるものを検証した。同じ「色」に焦点を当てながらも正反対に見える《4900の色彩》も全て混ざれば灰色になってしまう。《グレイ》は全ての絵画を映し出す”鏡”なのかもしれない。

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

歴史は繰り返される?日本初公開の《ビルケナウ》

そして、今展覧会の一番のハイライトは、日本初公開の《ビルケナウ》だ。近年のリヒターの作品のなかで最重要作品とされる4点の絵画からなる本作は、リヒターが1960年以降「ホロコースト」をテーマに制作に何度か取り組むも適切な表現を見つけることができずに断念し、2014年にようやく完成された作品である。

ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

いずれもゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

この《ビルケナウ》は、一見「アブストラクト・ペインティング」と同様の抽象絵画に見えるが、下層にアウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所で囚人が隠し撮りした写真を描き写したイメージが隠されていて、まるで凄惨な過去を塗り固めた歴史を連想させる。

そして、中央に展示される《グレイの鏡》は、《ビルケナウ》を灰色の空間に規則正しく映し出す。現在のロシアによるウクライナ侵攻のような惨劇が続くこと、そして歴史は繰り返されるとでもいっているかのようだ。この展示室は他とは明らかに空気の重さが違う。それはひとえにリヒターがホロコーストに向き合った覚悟が作品から滲み出ているからなのだろう。

いずれもゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

他にもドローイングや風景画、リヒターのルーツを辿れるような家族の肖像画など、見応え抜群の展示内容となっている。作品の結末や解釈が鑑賞者に委ねられるリヒターの作品は、鏡やガラスの作品、近くにある絵画など空間全体で捉えて観ていくのも一つの方法だ。今回初公開となる《ビルケナウ》はもちろん、ドイツの巨匠、ゲルハルト・リヒターが歩んできた全ての軌跡を目の当たりにするため、是非足を運んでほしい。

【ゲルハルト・リヒター展】

会期:2022年6月7日(火)~10月2日(日)

会場:東京国立近代美術館

開館時間:10:00-17:00(金・土曜は10:00-20:00) *入館は閉館30分前まで

休館日:月曜日[ただし7月18日、9月19日は開館]、7月19日(火)、9月20日(火)

公式:https://richter.exhibit.jp/

ANDARTでは、オークション速報やアートニュースをメルマガでも配信中。無料で最新のアートニュースを受け取ることができるので是非チェックしてください。

無料会員登録 文・写真:千葉ナツミ