人材育成は、社員を雇用する経営者にとっての義務であり、自社の継続的な成長に欠かせない。ただし、人材育成を無計画に実行していては、期待した効果を得られない可能性が高い。本記事では、人材育成の概要をはじめ課題や成功させるポイント、代表的な手法、事例などを解説する。

目次

人材育成とは?

人材育成とは、社員の職務遂行能力を成長させる取り組みだ。ちなみに英語では、Human resource developmentとあらわされる。

人材育成で成長させる能力

経営者は職業能力開発促進法によって、社員が働くうえで必要な能力を成長させることが義務づけられている。具体的な能力は下記の通りだ。

- 専門的な知識やスキル(特定の職務遂行に必要な能力)

- コミュニケーション能力

- 問題解決力や論理的思考力

- チームワークやリーダーシップ

- 倫理観

- 自己管理能力

人材育成では、社員の各能力を向上させるために、学びや経験の場を提供し、成長を促していく。

人材育成と人材開発の違い

人材育成と並んで使用される言葉に人材開発がある。人材開発とは、会社にとって重要な経営資源であるヒト(社員)の能力を最大化して組織のパフォーマンスを向上させることである。

そのため、人材開発によって会社を成長させるためには、計画的な人材育成の実施が欠かせない。

人材育成と人材教育の違い

人材育成と人材教育は、目的とアプローチに違いがある。人材育成は、社員が長期的に成長し、組織全体の競争力を高めるための包括的なプロセスで、スキルの向上やキャリア開発、個々の潜在能力の最大化を目指す。

一方、人材教育は、特定の知識や技術の習得を目的とし、研修やセミナーなど短期的かつ具体的な学習活動を指します。育成は広範囲で継続的な支援、教育は特定分野の即効的な学習に重点を置きます。

人材育成の課題と現状

令和4年度能力開発基本調査によると、会社側が抱える社員の能力開発や人材育成に関する課題点(上位3つ)は以下の通りだ。

1位:社員を指導する人材の不足(58.5%)

2位:人材育成をしても社員が辞めてしまう(50.8%)

3位:人材育成に充てる時間がない(45.3%)

人材育成時間の確保や外部機関の活用などによる教育機会の提供が必要だ。社員の退職に関しては人材育成以外の課題もあるため、本質的な原因の解明なくして改善は期待できない。

人材育成の現状

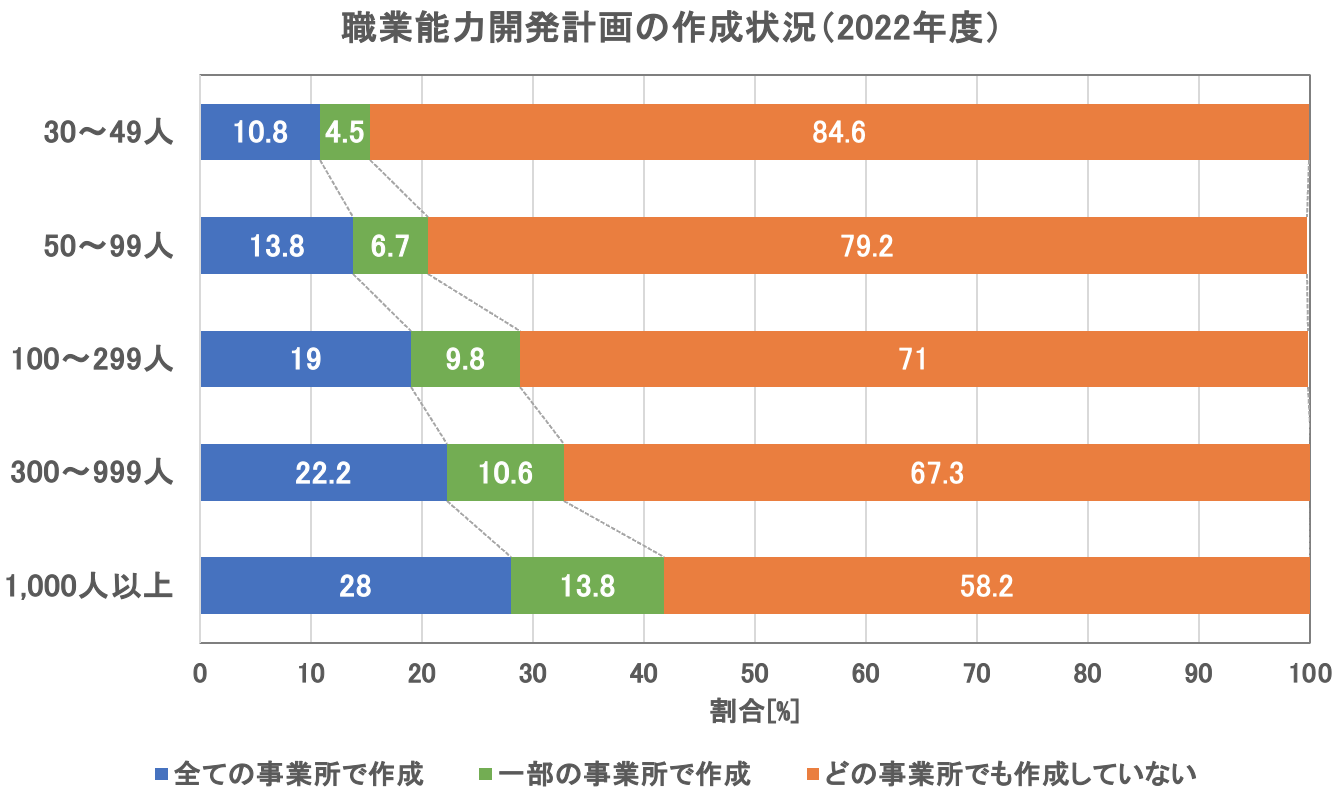

人材育成に関わる職業能力開発計画を定めていない事業所が意外と多い。

人材育成は、対象やタイミング、内容、効果検証などを考慮して、計画的に実施することが重要だ。

人材育成の参考になる計画

厚生労働省では、5年おきに職業能力開発基本計画が発表されている。政府の職業能力開発計画はもちろん、人材育成支援政策の方針も把握できる資料だ。

なお、第11次に該当する2021年〜2025年の5年間は、人材育成に関して以下のような方向性が示されている。

- Society5.0を実現するためのIT人材育成強化

- セルフキャリアドックの導入推進など社員の主体的なキャリア形成に必要とされる環境整備

- 人材育成に関わる教育効果を高めるキャリアコンサルティングの推進

- 中高年労働者に対する職業訓練コースの拡充

人材育成の種類3つ

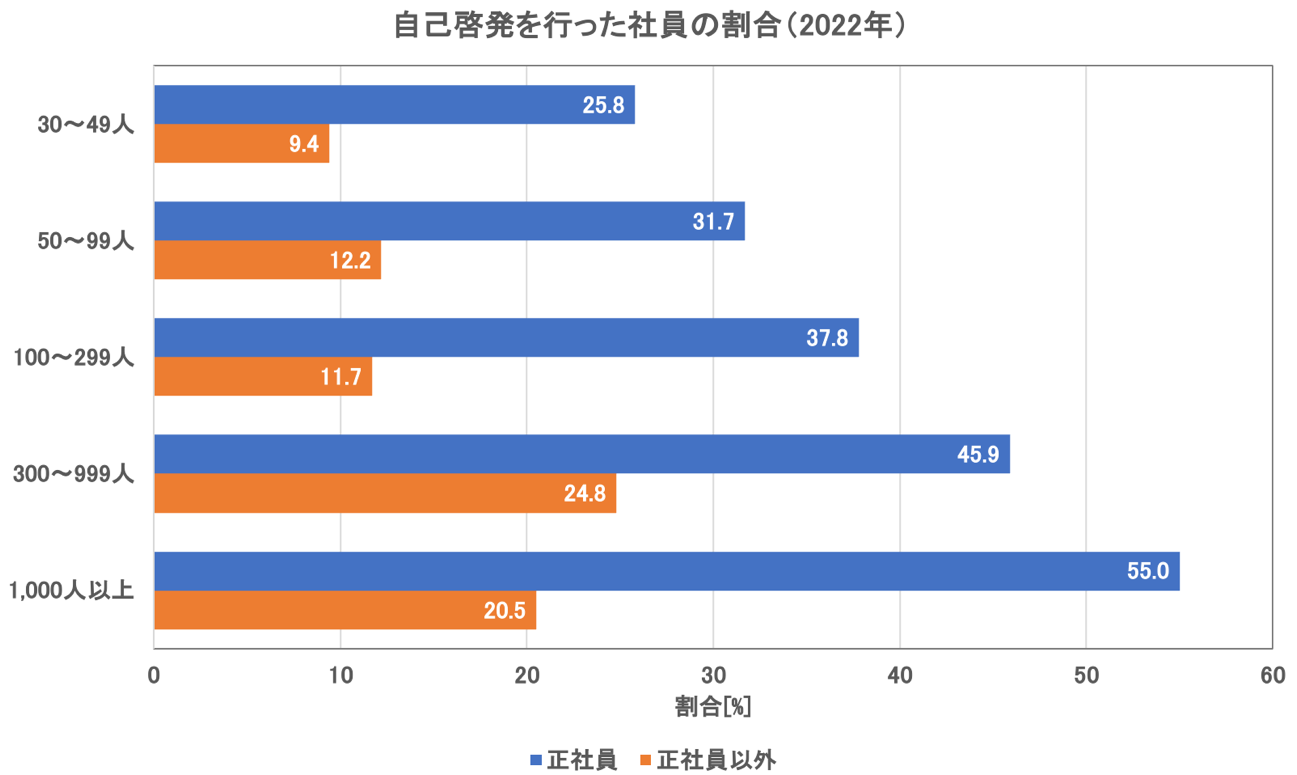

会社における人材育成は、一般的にOJTやOFF-JT、SD(自己啓発)などの種類に分けられる。ここでは、各人材育成手法の実施内容や注意点、日本企業での実施状況などを解説する。

種類1.OJT

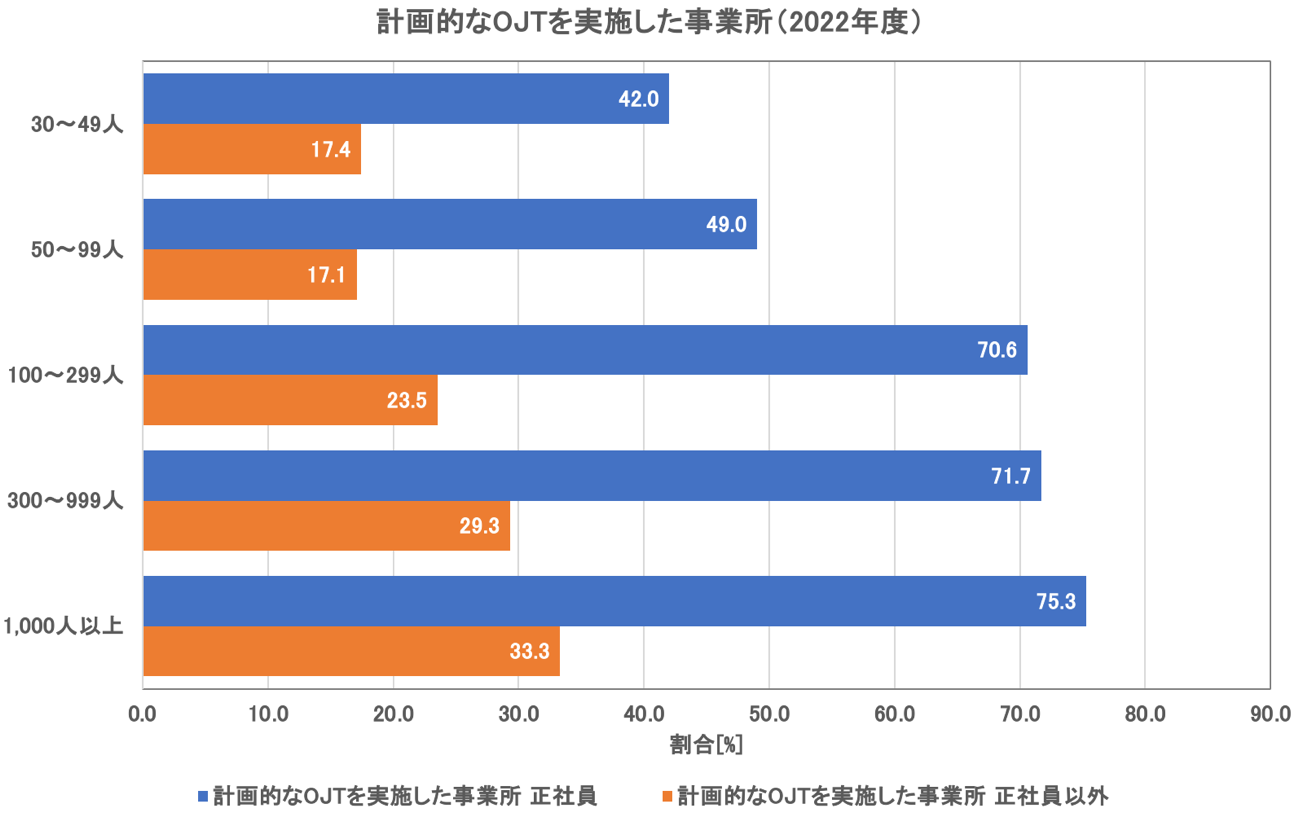

OJT(On The Job Training)とは、実際に職務を遂行する現場で、先輩社員などの指導員が直接業務の進め方を教育する人材育成方法である。

指導員が会社の業務をやって見せてから実際に体験させる学習だ。教育効果は高いが、計画的に実施している事業所の割合は決して高くない。

OJTは、教える側の能力によって育成効果が変わる。指導員側の拘束時間も長くなるので、計画的な実施が重要だ。

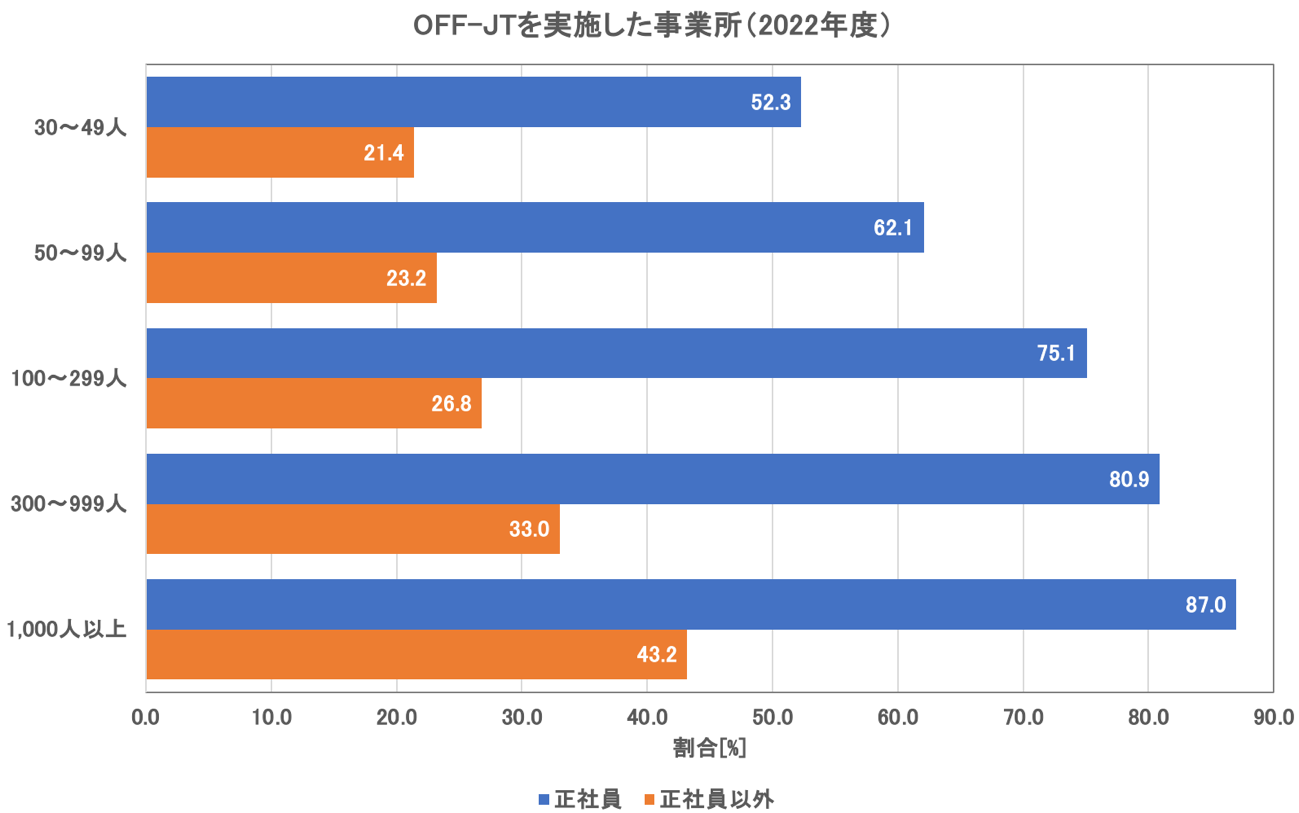

種類2.Off-JT

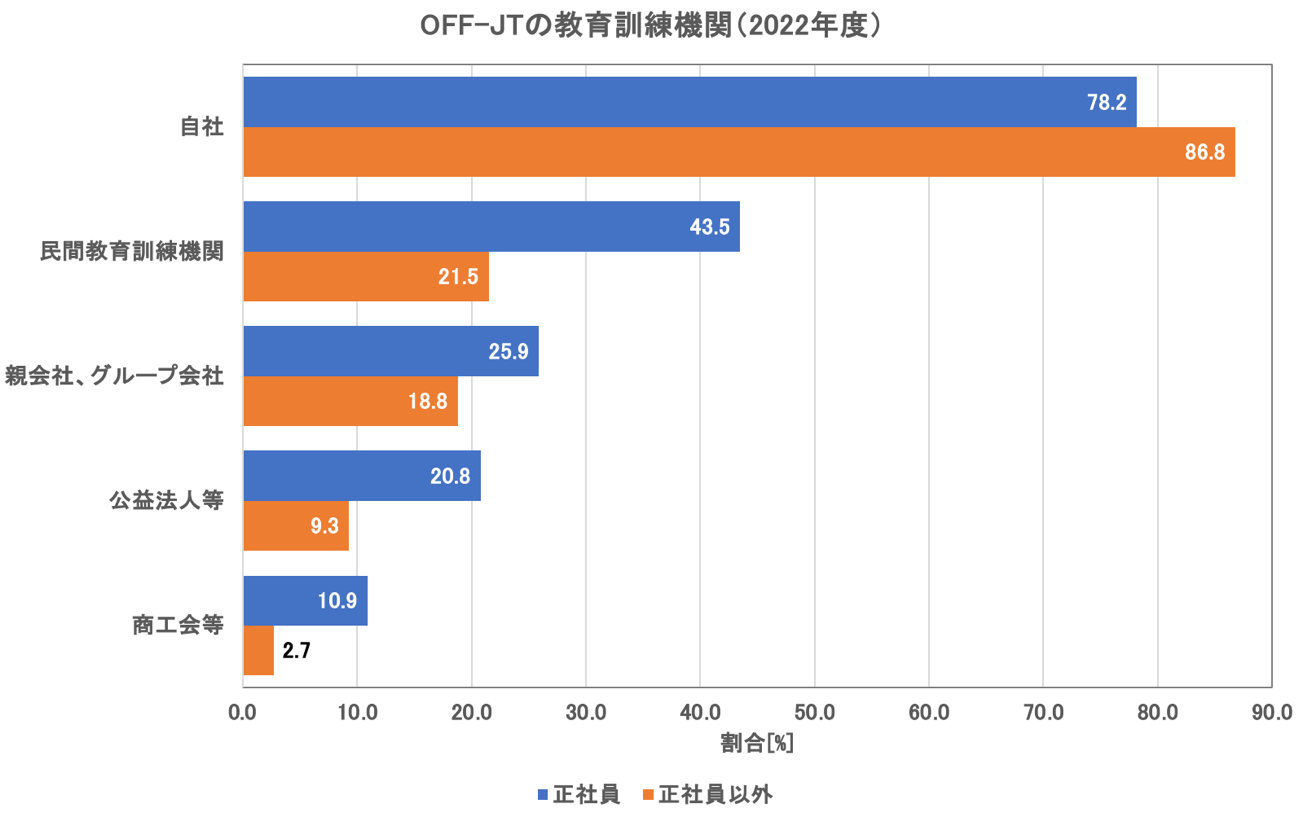

Off-JT(Off The Job Training)とは、職場から離れた研修やセミナーなどで学ばせる人材育成方法である。人材育成としての実施率はOJTよりも高い傾向にある。

Off-JTは社内で行われることが多いが、外部講師への委託や社外セミナーへの参加などの手段で実行される。教える側の負担を減らしやすい。

ただしOff-JTは、学んだことを実践させなければ学習効果が低い点に注意が必要だ。

種類3.SD(自己啓発)

SD(Self Development)とは、日本語で自己啓発を意味し、社員が自らの意思で学習の方法や内容を選択して行う自己学習だ。つまり、会社が強制的に学ばせる人材育成方法ではない。

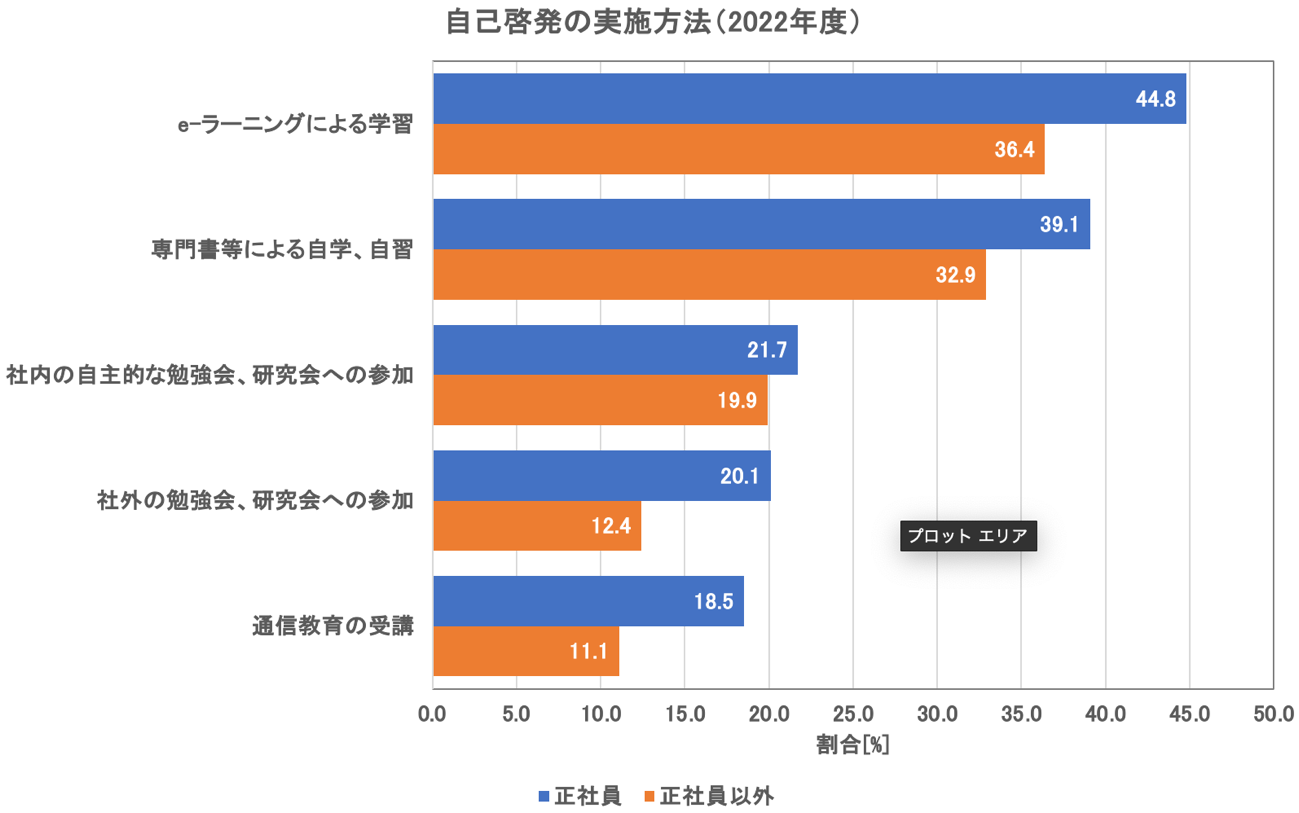

自己啓発の実施方法には、e-ラーニングや自主的な勉強会への参加などがある。一般的に会社側は、自己啓発に必要な費用を一部負担するなどの支援を行う。

自己啓発は、会社側に最も負担が少ない人材育成方法だ。しかし、社員の自主性が問われるため、実施率はOJTやOff-JTほど高くない。スキルアップに意欲的な社員でないと成長効果が見込めないだろう。

会社側には、社員の自己啓発に対する支援内容を明確化し、自己啓発を奨励する職場づくりが求められる。

人材育成によって期待される効果3つ

人材育成には、社員の業務遂行能力やモチベーションを向上させる効果がある。

効果1.業務遂行能力の向上

指導や研修などを行ったあとに実際に経験させることで、業務遂行能力を向上させられる。労働生産性が向上するだけでなく、接客やマナーなどのスキルが定着することで、顧客満足度も高まるだろう。

効果2.モチベーションの向上

学んだことを職務に活用していく中、社員が自分の成長を実感でき、仕事に対するモチベーションも高まりやすくなる。仕事への満足度が上がれば、定着率の向上によって業績の安定化も期待できる。結果として会社や社員にとって良いサイクルが生まれるだろう。

効果3.企業の競争力強化

人材育成によって社員のスキルや知識が向上すれば、企業が市場で優位に立つための新しいアイデアや技術を導入しやすくなる。さらに、育成された人材は生産性が高まり、効率的な業務運営を可能にする。結果として、企業は迅速に変化する市場環境に適応でき、持続的な成長を実現できる。

人材育成の前に取り組むべきポイント3つ

人材育成には業績向上や定着率改善などのメリットが期待できるが、取り組む前に明確にすべきポイントが3つある。

ポイント1.自社の経営課題を明確にする

まず、自社が抱えている経営上の課題を明確にしなければならない。たとえば、売上が不足している要因に営業力不足があるならば、社員の営業力を育成することも効果的だろう。

経営上の課題をピックアップしたうえで、人材育成によって改善できる見込みを最初に明確にしておくことが理想的だ。

ポイント2.人材育成を経営計画に盛り込む

経営上の課題が明確になったら、費用対効果を想定したうえで経営計画を定める。中期経営計画に人材戦略として、人材開発や人材育成に関する項目を盛り込み、指針を明文化していく。

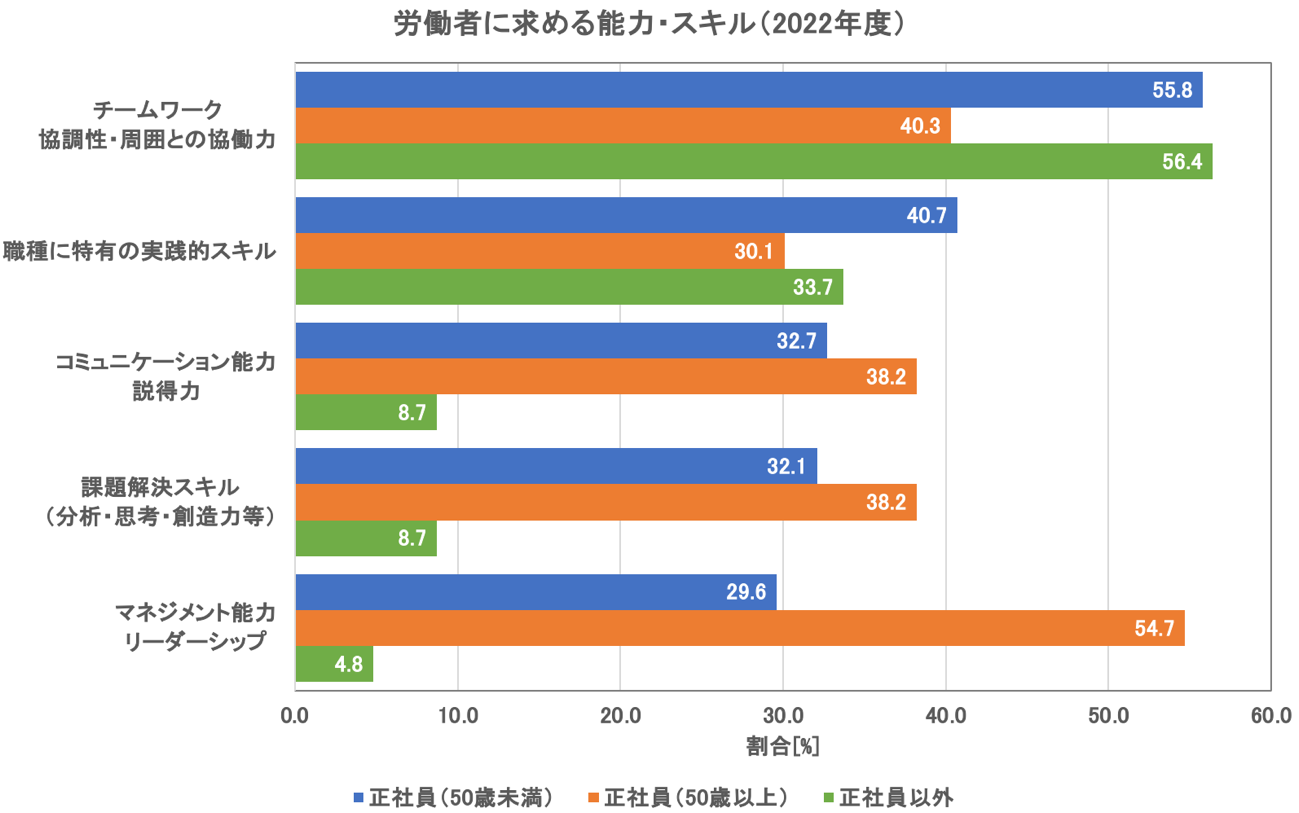

ポイント3.自社に必要な人材を明確にする

経営計画まで落とし込んでも、理想の社員像が明確になっていなければ、人材育成の具体的な計画は立てられない。令和4年度能力開発基本調査では、社員に求める能力・スキルに関する調査結果も掲載されている。

従業員に求められるスキルを参考に、経営に不可欠な能力について言語化しておこう。また、既存社員にロールモデルとなる人材がいれば、その社員を基準にするとよい。

人材育成を成功させるポイント4つ

人材開発に関する経営戦略を定め、自社に必要な社員の能力を明確にしたら、人材育成の計画を立案して具体的な取り組みを決める。ここでは、人材育成を成功させるポイントを4つ紹介する。

ポイント1.人材育成の指針を社内で共有する

人材育成の制度を設ける場合、具体的な実施内容や計画について社員に情報を共有しなければならない。

ポイント2.具体的な育成計画を立てる

人材育成計画を作成する目的は、理想とする人材に社員を成長させることだ。必要な職務遂行能力を明確にしたうえで作成しなければならない。

育成計画をゼロから構築するのは難しいため、厚生労働省の職業能力評価基準やキャリアマップなども育成計画の参考にしよう。

学習効果を高めるためには、学びの実践場を提供する必要もある。研修やセミナーなどの学習計画だけでなく、参加報告や業務実践などの計画もあるとよいだろう。

参考:

職業能力評価基準(厚生労働省)

キャリアマップ(厚生労働省)

ポイント3.継続的な実施と効果検証を行う

人材育成は継続的な実施が必要である。また、最初から理想通りの育成計画を立案することは不可能なため、実施と効果検証を行いながら自社独自のロールモデルを構築していく。

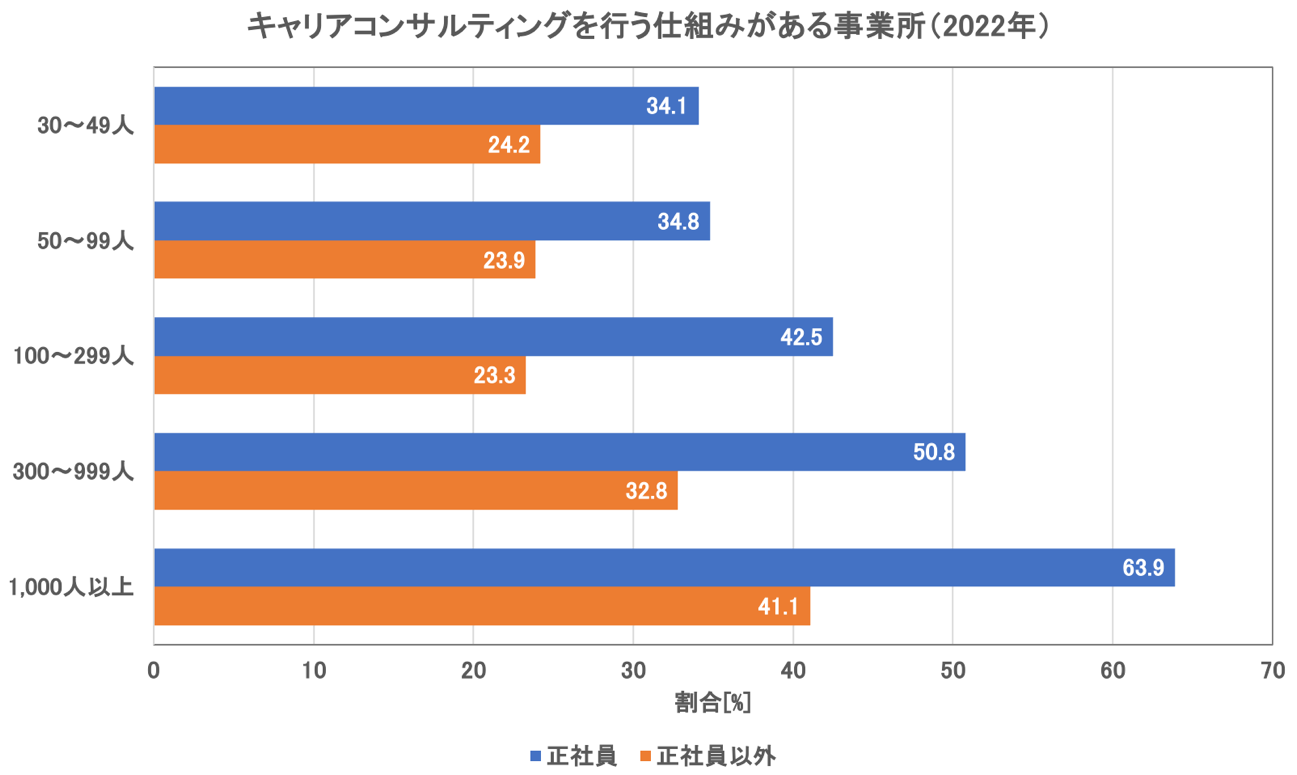

ポイント4.キャリアの相談体制を整える

人材育成で重要なのが、社員が抱えるキャリアの悩みを汲み取り、育成計画に反映することだ。

社員は人事評価への影響を恐れて、上司に本音を語りづらい。そのため、外部機関のキャリアコンサルタントなど第三者の活用も検討しよう。

人材育成のフレームワーク

人材育成の効果を高めるためには、理論的なアプローチが必要だ。ここでは、人材育成で活用されているフレームワークを3つ紹介する。

コルブの経験学習モデル

コルブの経験学習モデルは、学習を「具体的経験」「内省的観察」「抽象的概念化」「積極的実験」という4つのステージで構成するフレームワークだ。この循環を繰り返すことで、学習者は理論と実践を結びつけて理解しながら成長できる。

中小企業での具体的な活用例としては、新入社員の研修プログラムが挙げられる。まず、新入社員に具体的な業務を経験させ、その後にグループディスカッションで経験を振り返り、改善点や成功要因を抽出する。

次に、抽出した知識から新しい業務プロセスを考案し、再度実践することで、実際の業務に適用しながら学習を進めることができる。

ギャップ分析

ギャップ分析は、現状と目標の間に存在するギャップを特定し、必要な行動やリソースを明確にするための手法だ。中小企業においては、スキルギャップ分析が具体的な活用例として有効だ。

例えば製造業ならば、現場作業員のスキルセットを評価し、最新の機械操作や品質管理に必要なスキルと比較する。ギャップを明確にすれば、必要なトレーニングプログラムを計画・実行できる。

また、特定のスキルを持つ人材を外部から採用するか、現有の社員に対する教育投資を行うかを判断する材料としても使用できるだろう。

ギャップ分析によってスキルギャップを埋めることで生産性の向上や品質の改善を実現でき、企業全体の競争力強化にもつながる。

ロミンガーの法則(7:2:1モデル)

ロミンガーの法則は、効果的な人材育成のための学習配分を示しており、学習の効果は以下の割合で得られるとされている。

70%:現場での経験

20%:他者との交流やフィードバック

10%:公式な教育・研修

中小企業での具体的な活用例としては、OJTを中心とした人材育成が挙げられる。

例えば、営業職の社員に対して、新規顧客対応や既存顧客のフォローアップなどの実務を通じてスキルを習得させる。さらに、定期的なフィードバックセッションを通じて上司や同僚からの助言を受け、営業戦略や交渉術を磨く。最後に、業界セミナーや社内研修で最新の知識を学び、理論的な背景を補強する。

このアプローチにより、社員は実践的なスキルを効率的に習得し、業績向上に貢献できるだろう。

人材育成の事例3つ

人材育成については、すでにさまざまな手法が各社で実践されている。進め方や効果を把握できるよう、ここからは人材育成に関する具体的な制度や事例を紹介してみたい。

事例1.ジョブローテーション制度(LIXIL シニアライフカンパニー)

ジョブローテーションとは、人材育成計画に則って社員の担当業務や部署を変更し、社員の能力開発を促す制度である。LIXIL シニアライフカンパニーでは、介護施設で過ごす入居者の介護度に応じたスキルを習得できるよう、社員に対して定期的なジョブローテーションを実施している。

事例2.目標管理制度(カワタキコーポレーション)

目標管理制度(MBO)は、社員個人が経営目標に沿って行動目標を作成し、目標に対する達成度に応じて人事評価を行う制度である。目標レベルを高く設定して成長を促すケースもある。

カワタキコーポレーションでは、有言実行シートという目標管理シートを設けており、半年ごとに社員の目標達成度を評価している。

事例3.メンター制度(P&G)

メンター制度とは、仕事経験が豊富な先輩社員がメンターとなって、後輩社員の悩みや課題に対して助言を行いながら成長を促す制度だ。P&Gでは、年下の部下が上司のメンターとなるリバースメンターという手法によって、管理職層が部下の多様性を学んでいる。

人材育成は経営目標に準じて計画的に行う

人材育成は、経営者にとっての義務であり、経営目標の達成にも欠かせない。

理想的な人材を育成するには、自社の経営目標や社員の特性を明確にしたうえで、OJTやOff-JT、メンター制度などの計画を立案する必要がある。

厚生労働省の職業能力評価基準やキャリアマップなども参考にしながら、人材育成計画を少しずつ形にしていこう。

人材育成に関するQ&A

人材育成に大切なことは何か?

人材育成において最も大切なのは、社員の個々の能力やニーズに応じた教育・訓練を提供することだ。一律の教育ではなく、個々の成長段階や目標に合わせたカスタマイズされたプログラムが求められる。

また、継続的なフィードバックとサポートを通じ、社員が自らの成長を実感できる環境を整えることで、モチベーションが維持されて長期的な成長が促進される。

人材育成の3要素とは?

人材育成の3要素とは、「コミュニケーション」「協働の意欲」「共通の目標」であり、効果的なチーム形成と組織の成功に不可欠だ。

コミュニケーションは、情報共有や意見交換を円滑に行うための基盤であり、協働の意欲は、社員同士が積極的に協力し合い、相互のスキルや知識を活かす意識を持つことを意味する。共通の目標は、チーム全体が一致団結して取り組むべき方向性を示し、個々の努力を組織全体の成功に結びつける。

人材育成とは何か?

人材育成とは、社員が業務に必要な知識、スキル、態度を身につけ、個々の潜在能力を最大限に発揮できるように支援するプロセスだ。人材育成により、社員は自身のキャリアを発展させ、企業全体のパフォーマンス向上にも寄与する。

人材育成は、研修、教育、コーチング、メンタリングなど多様な手法を通じて実施され、組織の持続的な成長と競争力強化を目指す。

人材育成にはどんな種類があるのか?

人材育成には、オンザジョブトレーニング(OJT)、オフザジョブトレーニング(Off-JT)、自己啓発支援の3種類がある。

OJTは実務を通じてスキルを習得する方法で、日常業務内で指導を受けながら成長する。Off-JTは、セミナーや研修プログラムを通じて理論的な知識を学ぶ。自己啓発支援は、社員が自ら学び成長するためのサポートを提供する方法で、資格取得支援や通信教育の補助などが代表的な方法だ。

文・隈本稔(キャリアコンサルタント)