環境問題や社会問題への意識が高まるにつれて、ESG経営の重要度が増している。持続的に成長し、かつステークホルダーから評価されるには、どのように計画を立てるべきだろうか。本記事では事例を交えて、ESG経営の定義や目的、計画の立て方を解説する。

目次

ESG経営とは?定義と3つの要素

ESG経営とは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」を考慮した経営手法である。これまで、企業価値は主に財務情報によって評価されてきたが、近年では環境問題や社会問題への取り組みが注目されており、世界中でESGの考え方が広がりつつある。

<内閣府によるESGの定義>

(引用:内閣府「2.2.1 ESGとは何か|令和2年度障害者差別の解消の推進に関する国内外の取組状況調査報告書 」)

ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))を考慮した投資活動や経営・事業活動を指す。ESGは投資活動から始まった概念であり、ESG投資では、一般に企業の財務情報に加えて環境及び社会への配慮、企業統治の向上等の情報を加味し、中長期的なリターンが目指されるなどしていたが、昨今は、企業経営においてもESGに配慮する傾向があり(いわゆるESG経営)、ESGの考え方は、投資に限定されるものではない。

具体的にどのような施策が該当するのか、3つの要素に分けて簡単な例を紹介しよう。

<Environment(環境)の施策例>

・産業廃棄物の削減や適切な処理

・生物多様性の保護活動

・温室効果ガスの排出量削減

<Social(社会)の施策例>

・労働環境の改善やワークライフバランスの実現

・女性管理職比率向上などのジェンダーレス施策

・町おこしなどの地域社会への貢献

<Governance(企業統治)の施策例>

・コーポレートガバナンス報告書の開示

・ステークホルダーを意識した中長期計画の策定

・資本の効率化

企業がESG経営に取り組む目的は、持続可能な成長を遂げることである。例えば、環境問題を改善すると資源が保護されるため、業界によっては一つの事業を続けやすくなる。また、社会問題の改善は人材不足の解消や地域活性化につながり、その結果として企業活動に良い影響をもたらす。

SDGsとの違いや関係性

SDGsとは、2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことである。簡単に言えば、環境保護・社会保護を目指した世界的な目標であり、17の目標と169のターゲットを設定することで、全人類が目指すべき方向性を分かりやすくしている。

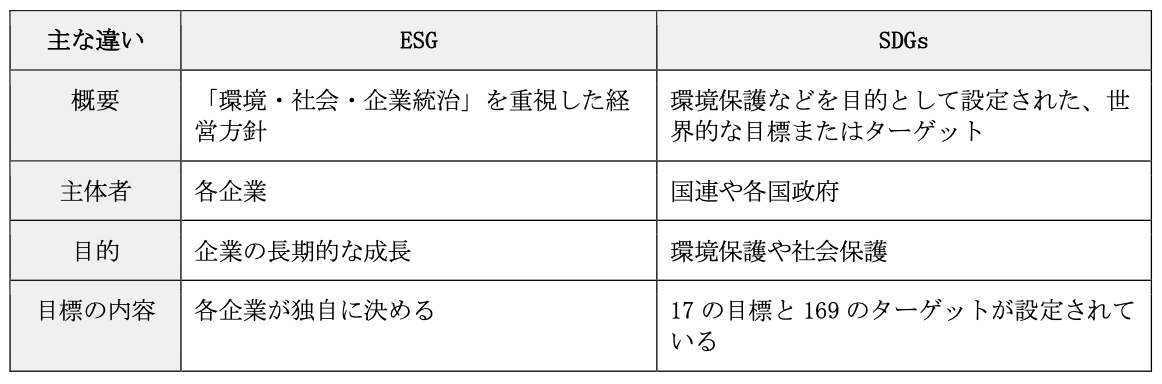

ESGとはどのような点が異なるのか、以下で主な違いを整理しておこう。

ESGとSDGsは異なる用語だが、「環境を守る」「持続可能な社会をつくる」といった考え方は一致している。また、SDGsに関連する取り組み内容から、各企業のESGを評価する投資家も少なくない。

CSRやSRIとの違い

CSR(Corporate Social Responsibility)も、環境問題や社会問題に配慮した企業活動を指す用語である。ただし、中心的な経営課題として扱われるESGとは違い、CSRはあくまで企業が果たすべき社会的責任を表すものだ。

また、SRI(Socially Responsible Investment)は、CSRの側面を意識して投資対象を選ぶことである。日本語では「社会的責任投資」と訳されており、機関投資家や個人投資家の方針を表す用語として使われることが多い。

いずれもESGと似た概念だが、細かい意味合いや使われるシーンなどに違いがある。

ESGが注目された背景

ESGが世の中に浸透し始めたのは、2006年の「PRI(責任投資原則)」の提唱がきっかけと言われている。当時の国連で事務総長を務めていたアナン氏が、投資家の取るべき行動(PRI)としてESGを推進したのだ。

参考:環境省「参考資料1 責任投資原則(PRI)全文」

これ以降ESGは世界的に少しずつ普及していき、最近では「ESG投資」という言葉も使われるようになった。ESG投資では、従来の投資のように売上高や利益を重視するのではなく、「環境・社会・企業統治」の3つの観点から投資対象を選んでいく。

では、なぜESGの注目度が高まっているのだろうか。考えられる要因としては、主に以下のような社会的背景が挙げられる。

○ESGが注目され始めた主な要因

・自然環境や地域社会などのさまざまな外部要因が、企業の成長に影響を及ぼすようになった

・無理に事業展開を行った影響で、環境汚染や労働問題などの不祥事が目立つようになった

・経済格差や自然破壊など、資本主義の負の側面が問題視されるようになった

つまり、利益を追求する企業が世界的に増えた結果、さまざまな環境問題や社会問題につながってしまった。そして、このような結果につながることを防ぐために、ESGという新たな考え方が提唱されたのである。

ESGの意味とは?CSRやSDGsとの違いや企業での対応法について徹底解説

企業がESG経営に取り組むことで発生する5つのメリット

ここからは、企業がESG経営に取り組む具体的なメリットを見ていこう。細かく見れば非常に多くのメリットが発生するが、以下では特に押さえておきたいものを紹介する。

1.将来的なキャッシュフローが増強される

前述の通り、ESG経営に取り組むと新たな顧客や取引先を開拓できる。また、これまでとは異なる観点から新規事業を創出すれば、大きなビジネスチャンスをつかめるかもしれない。

つまり、ESG経営への積極的な取り組みは、将来的なキャッシュフローの増強につながる可能性がある。もちろん確実に成功するわけではないが、ESGの概念が広く浸透していくほど、ESG経営に取り組む企業の価値も高まっていくだろう。

2.投資家から注目される

三菱総合研究所の調査(※)によると、ESG投資の規模は2015年から大幅に伸びている。世界全体の投資額で見ると2015年末は662億ドルであったが、2021年末には9,000億ドルを超えた。

(※)参考:三菱総合研究所(MRI)「世界と日本のESG投資動向GX推進を契機にESG投資の拡大へ 」

つまり、環境・社会・ガバメントを意識する投資家が増えているため、ESG経営は資金調達の面でも役立つ可能性がある。ただし、見せかけの環境対策(グリーンウォッシュ)が目立ってきた影響で、2022年のESG投資額(2020年比)は減少している。

投資家の判断基準が厳しくなることも想定して、多方面から評価される計画を立てる必要があるだろう。

3.リスク管理が高度化される

ESGが表す「環境・社会・企業統治」の3つの要素は、いずれも企業にとってはリスクとなり得るもの。たとえば、自然環境や労働環境の悪化によって、著しく生産性が下がってしまう企業は多く存在するだろう。

そのため、ESGの概念を強く意識することは、企業がリスク管理を高度化させることにつながる。リスクが下がれば安全に事業を進められるだけではなく、消費者や投資家からの注目も自然と集まるだろう。

つまり、ESG経営のリスク管理には一定のコストが発生するものの、将来的にはそれ以上のリターンを期待できる可能性があるのだ。

4.ブランド力の強化

ESG経営を意識すると、企業の健全性は自然と高まっていく。環境・社会にやさしく、そして透明性の高い経営状態を作り上げられるため、結果的に企業全体のブランド力もアップするだろう。

ブランド力の向上は、さらにIR活動の面にも良い効果をもたらす。消費者や投資家へのアピールにつながるので、自然と資金が集まりやすい状況を作り出せるのだ。

5.企業価値の向上につながる

ここまで解説したメリットが生じると、結果として企業価値は向上すると考えられる。売上や利益が増えるのに加えて、資金調達のハードルが下がったり、その資金でさらに大きなビジネスに挑戦できたりするため、ESG経営は会社の可能性をぐっと広げられるポテンシャルを秘めている。

ESG経営の3つのデメリット

ESG経営には注意すべきリスクも潜んでおり、メリットだけに目を向けると大きな失敗を招くことがある。ここからはESG経営の主なデメリットをまとめたので、計画を立てる前に確認しておこう。

1.短期間では効果が出ない

本当の意味でESG経営を実現するには、地道な努力をコツコツと続ける必要がある。効果が出るまでに数年単位の時間がかかるケースもあるので、あらかじめ中長期的な戦略になることを覚悟しなければならない。

さらに注意しておきたいポイントは、短期間で見たときに費用対効果が釣り合わなくなることだ。費用を回収するまでの期間があまりにも長引くと、資金力のない企業はキャッシュ不足や資金ショートに陥ってしまう。

したがって、ESG経営では費用対効果を強く意識し、プロジェクトそのものに加えて資金管理にも力を入れたい。

2.正しい方向性を見極めにくい

ESGには統一された評価基準がなく、2021年現在では複数の調査会社が指標を算出している。つまり、多くの基準が乱立している状況であるため、ESG経営に取り組む企業からすると正しい方向性を見極めにくい。

特に欧米では評価基準のばらつきが懸念されており、2020年には証券規制当局が聴取・規制に踏み切る意向を示した。将来的には評価基準が統一されるかもしれないが、ESGの調査会社は世界中に600社ほど存在している。

したがって、ESG経営に取り組む企業は世の中の動向を読み取り、評価されやすい取り組みに絞って計画を立てる必要がある。欧米の影響を受ける可能性も十分に考えられるため、国内だけではなく海外にも目を向けて情報収集をしておこう。

3.経営者の振る舞いが注視されるようになる

世の中にESGの考え方が浸透すると、現在よりも経営者の振る舞いが注視されるようになる。すでにその兆候は現れており、日本でも大手化粧品会社の会長が差別表現を含んだ文章を発表した際に、この文章を撤回するまでに追い込まれた。

経営者は会社の顔となる存在なので、ESGに反する言動を取ると会社全体の評価が下がってしまう恐れがある。ESG経営に取り組む企業はさらに厳しい目で見られると予想されるため、プライベートから振る舞いを見直すことが重要だ。

ESG経営を成功させる計画のポイント

ESG経営は失敗する可能性もあるため、安易に取り組むべきではない。コストに見合った成長やリターンを得るには、慎重に計画を立てる必要がある。

ここからは、ESG経営を成功させる計画のポイントを紹介しよう。

ESGとの関連性が強い事業に着目する

事業内容によっては、ESGに配慮した経営計画を立てることが難しい。対外的にアピールしやすい計画を立てるには、ESGとの関連性が強い事業を選ぶことが重要だ。

参考として、以下ではESG経営に向いている事業と、向いていない事業の例を紹介する。

<ESG経営に向いている事業>

・水やエネルギーの使用量を削減しやすい事業

・貴重な資源に依存せず、安定して製造できる製品の生産

・従業員の心身に負担がたまりにくい事業

<ESG経営に向いていない事業>

・環境破壊につながる事業

・安全性や持続性が低い製品の生産

・現場のスタッフに大きな負担がかかる事業

ESGとの関連性が強い事業は、生産体制を整えるまでに時間を要することが多い。社内や周囲の環境を地道に改善する必要があるので、短くても数年規模の計画が必要になるだろう。

その一方で、安定した生産体制が整えば、長期的な成長を目指しやすくなる。投入できる経営リソースや企業体力も意識して、自社に合った事業内容を検討してみよう。

ESG評価機関の算出基準を確認する

ESG評価機関の算出基準をもとに、経営計画を立てる方法も一つの手だ。ESG評価機関は、投資判断の指標となるESGスコアを独自に算出し、個人投資家などの判断材料として提供している。

代表的な評価機関としては、1981年に米国で設立されたブルームバーグ・エル・ピーや、ロンドン証券取引所のグループ傘下にあたるFTSE russelなどが挙げられる。これらの機関の算出基準を確認すれば、投資家から評価される取り組みを判断しやすくなるかもしれない。

マテリアリティを明確にする

マテリアリティとは、企業が優先的に取り組むべき重要課題のことである。ESG経営には多様なアプローチがあるため、マテリアリティを明確にしておかないと、外部から見たときに分かりづらい計画になってしまう。

複数のマテリアリティが存在する場合は、課題に優先順位をつける方法が有効だ。自社の事業と紐づけをしながら、投資家や社会から注目されるマテリアリティを設定しよう。

5つの事例から見るESG経営への取り組み方

ESG経営の計画を立てる前には、事例にもしっかりと目を通しておきたい。事例からは成功のポイントや鍵となる考え方を学べるため、より多くの事例に目を通しておくことが大切だ。

そこで以下では、特に押さえておきたい国内の事例を並べてみた。自社のケースにも当てはめながら、ESG経営を成功させるためのヒントをつかんでいこう。

1.「TOTO水環境基金」の設立/TOTO株式会社

住宅設備機器を製造するTOTO株式会社は、水に関わる問題を解決するために「TOTO水環境基金」を設立している。

2018年2月にはこの基金を通して、国内外の計11団体に1,812万円を助成。2005年の設立から数えれば、全250団体に対して3億円にものぼる助成を行ったことになる。

そのほか、社会面ではユニバーサルデザインの開発に取り組んだり、ガバナンス面では取締役会の監査に力を入れたりなど、TOTOは幅広い活動を行っている。その結果として、国際的な社会問題を解決しつつも、水に関わるメーカーとしてブランド力の強化に成功した。

参考:ESG NEWS 「TOTO ESGの取り組み」

2.生物多様性の保全など、「共生」に関する活動/キヤノン株式会社

大手電気機器メーカーのキヤノン株式会社は、その技術力を活かしてESG経営を行っている。生物多様性の保全や文化財の未来継承プロジェクトなど、その内容は実にさまざまだ。

ガバナンス面では、リスクや知的財産、ブランドのマネジメントに関する方針を公開しており、健全なコーポレート・ガバナンス体制も確立している。1988年の時点で「共生」を理念に掲げ、地球環境や自然との関係性を大切にしていることからも、ESG経営への意識の高さがうかがえる。

参考:キヤノングローバル「ESGの取り組み」

3.ESGデータの公開/森永製菓株式会社

大手菓子製造業者である森永製菓は、使用したエネルギーや資源などを項目別にまとめた「ESGデータ」を公式ホームページ上で公開している。廃棄物や環境違反に関する項目など、企業にとってはマイナス要素となるデータも公開されているので、まさに経営の透明性を高める取り組みと言えるだろう。

ほかにも海外の教育環境を整備するなど、地域社会を直接的に支援するような取り組みも。特にカカオ産出国を積極的にサポートすることで、原材料供給の安定化を目指している。

参考:森永製菓「ESGデータ | 森永製菓グループのサステナビリティ」

4.SDGsと紐づけた活動/新日本空調株式会社

空調機器を中心に取り扱う大手メーカー新日本空調は、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」と紐づけたESG経営に取り組んでいる。具体的な活動としては、ジェンダー平等を実現させる女性管理職・技術職の採用や、再生医療等・先端医薬に関する事業の拡大などが挙げられる。

「環境・社会・企業統治」の3つの観点から非常に幅広い活動に取り組んでおり、活動の大部分は公式ホームページ上で公開されている。株主や投資家をはじめ、グループに関わるあらゆるステークホルダーがまとめられている点も参考になるポイントだ。

参考:新日本空調「ESG経営と推進体制」

5.地域活性化に関する多様な取り組みとIR活動/株式会社リクルートホールディングス

求人広告を手がけるリクルートホールディングスは「中長期の価値創造」を目的として、地域活性化を目指した取り組みに力を入れている。具体的なものとしては、地域産品のプロデュースや事業承継のマッチングなどが挙げられるだろう。

株主や投資家からの理解を得るために、「統合報告」という形でレポートを公開している点も重要なポイントだ。社会的な責任を果たすだけではなく、ESG経営を通したIR活動もしっかりと行っている。

参考:リクルートホールディングス「ESGデータ&レポート | サステナビリティ」

上記の事例から分かるように、ESG経営への取り組み方は企業によって大きく異なる。もちろん社会貢献や環境保全も意識されているが、ブランドの確立や原材料の安定供給など、本業に関わる目的がしっかりと押さえられている点が重要なポイントだ。

つまり、ESG経営では本業と関連性のある活動に目を向けて、慎重に計画を立てる必要がある。活動に取り組んだ後の具体的な効果・影響も意識しながら、本業にプラス効果が生じるプロジェクトを検討してみよう。

CSRとは?意味や具体的な事例、取り組むメリットやデメリットを解説!

理解しておきたいESG投資の7つの種類

ESG投資は、統計をとる目的で7つの種類に分けられている。主に手法によって分類されているため、経営者の立場からすれば関係ないと感じるかもしれない。

しかし、ESG経営によって企業価値を高めるには、投資家側の考え方を理解しておくことも重要だ。そこで以下では、7つのESG投資の概要を簡単にまとめたため、ある程度の内容は理解しておこう。

1.ネガティブ・スクリーニング

ESGの理念と反する、特定の業界を投資対象から除外する方法。主に「罪ある株式(sin stocks)」と呼ばれるものが除外され、具体的な除外対象としては以下が挙げられる。

・たばこ

・アルコール製品

・ポルノ

・ギャンブル

・動物実験

・化石燃料、原子力発電 など

ネガティブ・スクリーニングは世界最大のESG投資手法であるため、新たな事業を始める際にはしっかりと意識しておきたい。

2.国際規範スクリーニング

国際労働機関や経済協力開発機構などが定める、国際的規範の最低基準に達していない企業を投資対象から除外する手法。特に環境破壊や人権侵害に関する規範が重視されており、主に北欧の機関投資家から採用されている。

ただし、世の中には数多くの国際的規範が存在しており、どの規範を採用するかは各投資家の判断によるため、細かく見れば実際の投資手法は多岐にわたる。

3.ポジティブ・スクリーニング/ベスト・イン・クラス

環境や人権、ダイバーシティなど、ESGの観点から優れたものを投資対象として選ぶ手法。環境などのテーマごとに基準が設けられており、その基準で計算された総合スコアの高いものが投資対象として優先される。

マイナス要素があるものを除外するのではなく、プラス要素があるものを選抜する方法なので、上記の「ネガティブ・スクリーニング」とは正反対の手法と言えるだろう。

4.サステナビリティ・テーマ投資

エコファンドや水ファンドのように、特定のテーマに関連する企業に対して投資をする手法。ほかにも再生可能エネルギー投資ファンドなど、「持続可能性」に関連した投資対象が中心となっている。

サステナビリティ・テーマ投資は、ESGの元となる概念が国内に入ってきたときに日本で流行り始めた。ただし、世界的に見れば投資規模は小さく、近年ようやく注目されつつある。

5.インパクト・コミュニティ投資

社会や環境に大きく貢献するサービスなど、社会的インパクト・環境インパクトが強いものに対して投資を行う手法。インパクトのみを重視する方法もあるが、インパクトと財務パフォーマンスの両方を追求する方法も実践されている。

投資対象として非上場企業が多く含まれており、企業単位ではなくプロジェクト単位での投資も多く行われているため、中小企業にも関連性が高いESG投資と言えるだろう。

6.ESGインテグレーション

各企業の財務情報に加えて、「環境・社会・企業統治」の非財務情報も投資判断に含める手法。ESGを強く意識した投資手法と言えるが、どの非財務情報を重視するかは各投資家の判断によるため、実際には多様なスタイルで投資が行われている。

近年ではESG投資の中でも特に注目度が高いので、経営者も強く意識しておきたい手法のひとつだ。

7.エンゲージメント/議決権行使

株主という立場から、企業のESG経営に関して積極的に働きかける手法。ここまで紹介した6つの手法とは大きく異なり、この手法では議決権などを行使して企業の内部から働きかけていく。

また、上記6つの手法と組み合わせて使用される点も、エンゲージメントや議決権行使の大きな特徴だ。株主としての権利を活かすことで、投資家は企業とより密接な関係を構築できる。

サステイナブルの意味とは?今後のビジネスに不可欠な考え方を徹底解説

「ESG」は今後の経済を左右するキーワード

ESG投資やESG経営は、今後の経済を大きく左右する重要なキーワードだ。スケールが大きいため実感が湧かないかもしれないが、その波は着実に世界中へと広がっており、中小企業にとっても他人事とは言えない時代が到来しつつある。

そのため、現時点では社会問題や環境問題の影響を受けていなくても、中小経営者はESGの概念をいち早く理解しておきたい。いつ時代が変化しても対応できるように、基礎知識を身につけたうえである程度の準備は整えておこう。