2006年に国連が提要したESG投資は、ビジネスのメインストリームになりつつある。SDGsとの関連もあるが、ESGが何を指すのか分からないビジネスマンも少なくない。本記事ではESGの意味をはじめ、企業の対処法や経営戦略の考え方を解説する。

目次

ESGの意味とは?

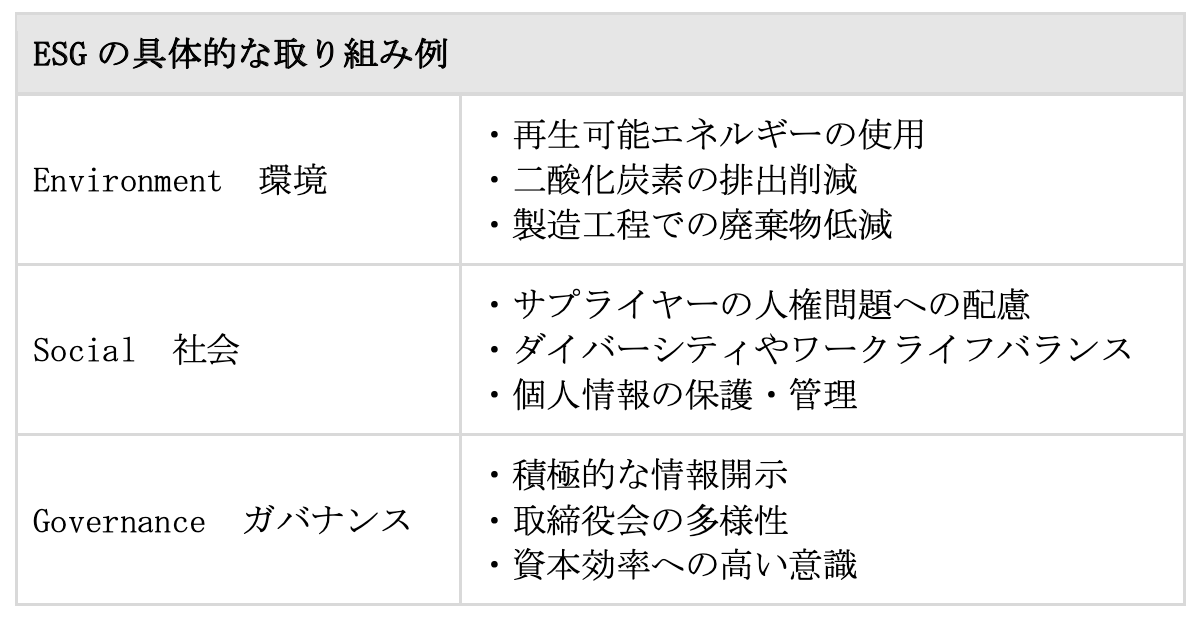

ESGとは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」の頭文字を取った言葉である。さまざまな環境問題や社会問題が顕在化する中、企業が持続的な成長を遂げるために必要な要素とされており、近年では「ESG経営」という考え方が広がっている。

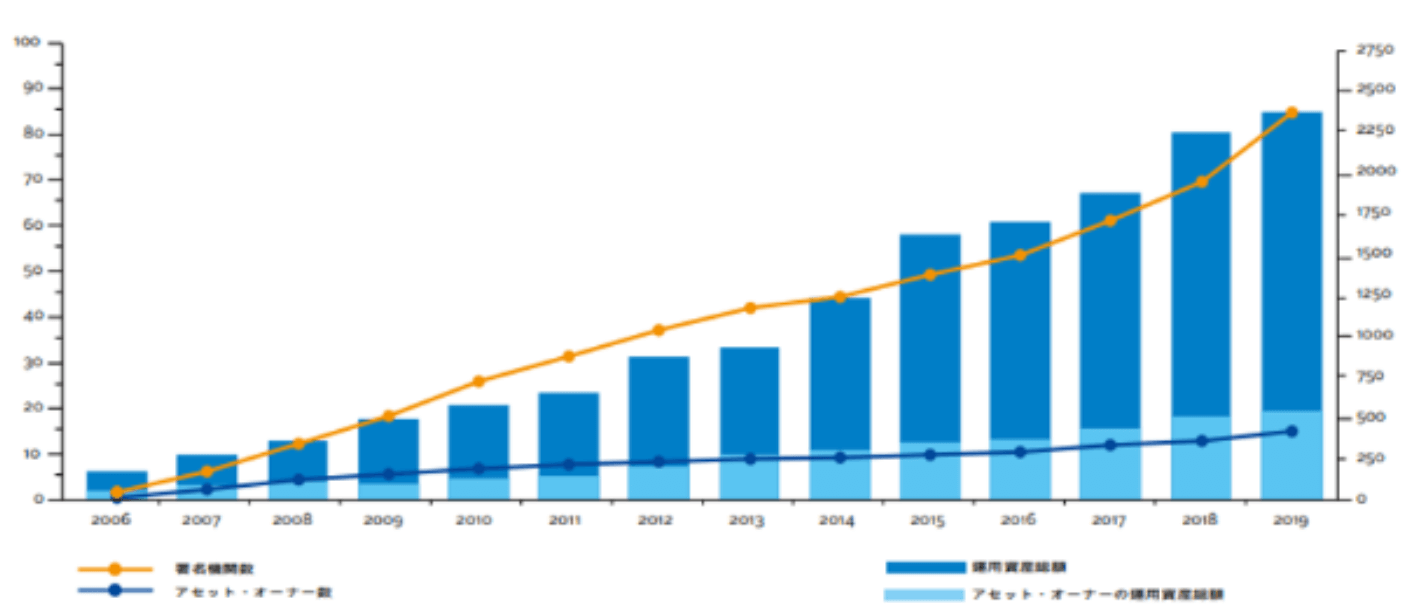

それに伴い、環境・社会・ガバナンスの観点で投資先を選ぶ「ESG投資」も世界的に注目されている。2006年には、機関投資家の方針を定めた「責任投資原則(PRI)」を国連が公表し、2019年時点での署名機関数は2,000を上回った。

<責任投資原則(PRI)の6項目>

(引用:PRI「責任投資原則」)

1. 私たちは、投資分析と意思決定のプロセスにESGの課題を組み込みます

2. 私たちは、活動的な所有者となり所有方針と所有習慣にESGの課題を組み入れます

3. 私たちは、投資対象の主体に対してESGの課題について適切な開示を求めます

4. 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ実行に移されるように働きかけを行います

5. 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために協働します

6. 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します

<責任投資原則(PRI)への署名数>

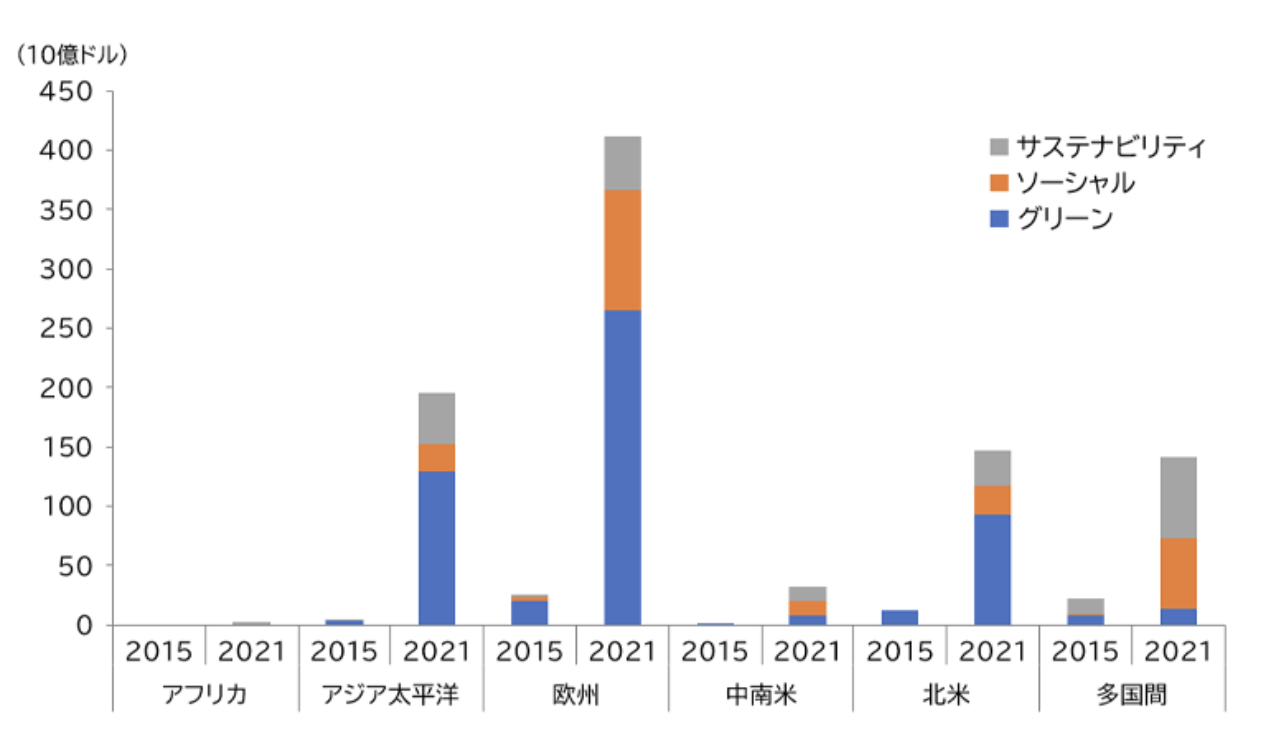

世界のESG投資額は2014年頃から増加しており、2021年末には9,281億ドルまで拡大した。2015年末時点での規模(662億ドル)を踏まえると、ESG投資は一般投資家からも注目されていると考えられる。

<世界の地域別ESG投資額変化>

日本政府もESG投資を推進しており、2014年2月には金融庁が“日本版スチュワードシップ・コード”である「“責任ある機関投資家”の諸原則」を、2015年6月には東京証券取引所が「コーポレートガバナンスコード」を公表した。

ESGと「SDGs」「CSR」の違い

SDGs(持続可能な開発目標)は、2015年9月の国連サミットで採択された「2030年までに持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現する」ための国際的な目標だ。貧困や飢餓、保険、教育、ジェンダー、水・衛生、エネルギー、不平等、気候変動、陸上資源など17の目標が定められており、さらに詳細な169のターゲットも示されている。

また、ESGと似た用語にはCSR(企業の社会的責任)もある。CSRは、企業が社会的責任を果たすための活動を経営に組み込むことであり、ステークホルダーから信頼を得る施策として注目されるようになった。

ESGやSDGs、CSRはいずれもサステナビリティを実現するための考え方だが、浸透したきっかけや意味に違いがある。以下では例として、ESG経営につながる施策を紹介する。

対外的なアピールとしてESG経営に取り組むのであれば、他の用語との違いをしっかりと押さえることが重要だ。

ESG投資・ESG経営とは?本当の企業価値を高めるために理解しておきたいポイント

ESG投資の分類

世界のESG投資額を集計しているGSIA(Global Sustainable Investment Alliance)は、ESG投資の以下の7種類に分類している。

(参考:GSIA「2018 GlobalSustainable Investment Review」)

1.ネガティブ/除外 スクリーニング

ネガティブ/除外 スクリーニングとは、投資の対象から特定の業界を除外することである。除外する業界には、武器や原子力発電、化石燃料、ギャンブル、ポルノ、タバコ、アルコールなどがある。ネガティブ・スクリーニングは、ESG投資の代表的な手法とされている。

2.国際的規範に基づくスクリーニング

国際的規範に基づくスクリーニングとは、環境や社会に関する国際的な規範について、一定の水準に達していない企業を業界として横断的に除外するものである。除外される国際規範は、児童労働や強制労働、環境破壊などがある。

3.ポジティブ/ベストインクラス スクリーニング

上記の2つが特定の企業を除外するのに対し、ESGについて高水準な取り組みをする企業に投資をする方法はポジティブ/ベストインクラス スクリーニングと呼ばれる。環境問題や人権問題、従業員への対応、ダイバーシティなどさまざま基準について、銘柄をスコアリングする「ESG評価」が行われている。

4.サステナビリティ・テーマ型投資

サステナビリティ・テーマ型投資とは、持続可能な社会を実現するために特定のテーマを選び、そのテーマについての取り組みを積極的に行う企業に投資をする手法である。選ばれるテーマには「再生可能エネルギー投資ファンド」や「水ファンド」、「エコファンド」などがある。世界的に見れば少数派ではあるが、日本では比較的以前から行われている。

5.インパクト/コミュニティ投資

インパクト/コミュニティ投資とは、社会や環境、コミュニティなどに対するインパクトが大きい活動を行う企業に対する投資である。インパクトが大きい活動を行う企業は非上場であることが多いため、一般的には非上場企業や特定のプロジェクトなどに対して投資をする。

6.ESGインテグレーション

ESGインテグレーションとは、投資先を判断する際に財務情報のみならずESG情報も加味することである。特定の企業を排除・選抜するのではなく、またESGのみについて評価するのでもなく、銘柄を評価する際の情報としてESGも勘案する。比較的穏当な手法であるため急成長しており、ESG投資全体のなかでは、ネガティブ・スクリーニングに次ぐ規模になっている。

7.企業エンゲージメント

企業エンゲージメントや議決権行使は、ラジカルなESG投資手法といえる。エンゲージメントとは、単に投資を行うだけではなく、株主の立場から企業に対して発言することを意味する。議決権行使は、エンゲージメントよりさらに強力な手法である。ESG投資の議決権行使では、委任状争奪戦にまで発展することもある。

ESG投資とは?基礎知識やメリット、デメリットについて解説!

ESG投資の格付けとは?

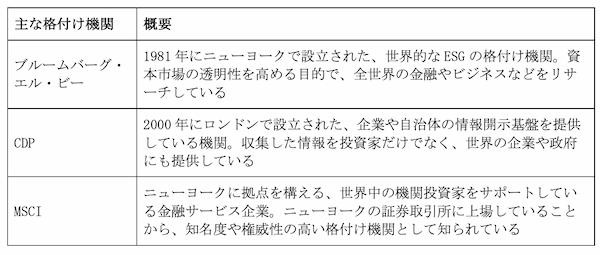

ESG投資の観点は従来の投資(※財務情報を重視した方法)と異なるため、機関投資家などは多方面から情報収集を行っている。なかでも投資家から重視されているのは、各企業のESGに関する取り組みを評価する「格付け機関」の存在だ。

ほかにも格付け機関は世界中に存在しており、各機関が「AAA」や「B」などの分かりやすい形で各企業を評価している。この評価によって投資先・出資先を決める投資家もいるため、現代企業はESG格付け機関の存在を軽視できない。

つまり、これからは格付け機関による評価を意識し、ESGに関する取り組みをより強化する企業が増えると予測される。

ESG経営が高く評価されている国内企業ランキング

国内メディアの週刊東洋経済は、独自の基準でESG経営に取り組む企業をランク付けしている。以下では「CSR企業ランキング2023年版」の中から、トップ5にランクインした国内企業を紹介しよう。

(参考:東洋経済オンライン「信頼される「CSR企業ランキング」トップ500社 富士フイルムホールディングスが6年ぶり1位 | CSR企業総覧」)

<CSR企業ランキング2023年版(一部)>

【1位】富士フイルムホールディングス

2030年度をゴールとするCSR計画「SVP2030」を策定し、環境・健康・生活・働き方の観点から、社内外の環境問題や社会問題に取り組んでいる。結核終息に向けた検診体制の充実など、コア事業以外の取り組みにも積極的。

【2位】日本電信電話(NTT)

「文化の共栄」「Well-beingの最大化」「自然との共生」のテーマに対して、9つのチャレンジと30のアクティビティを設定している。また、温室効果ガス排出量やB2B2X収益額などのサステナビリティ指標を算出し、役員報酬に反映する取り組みも行っている。

【3位】中外製薬

医療、福祉、共生社会、次世代育成、地域社会を中心として、直接的な対価を求めない多様な取り組みを行っている。施策例としては、障がい者のスポーツ支援や福祉サービスカーの寄贈、災害支援活動などがある。

【4位】NTTドコモ

環境、社会、人材、公正をテーマに、6つのマテリアリティ(重要課題)の解決に取り組んでいる。また、サステナブルな社会の実現を目指して、地球環境保全に関するアクションを定めた「Green Action Plan」を策定。

【5位】積水ハウス

根本哲学として「人間愛」を掲げ、あらゆるステークホルダーの満足度を高めるためのCSR方針を策定。CSR委員会の設置など、ESG経営の推進体制を整えており、脱炭素社会やダイバーシティ社会などの実現を目指している。

基本的に上位にランクインしている企業は、ESG経営に関する明確なテーマやマテリアリティを設定している。また、第三者が評価しやすいデータや指標を用いて、公式サイトなどで情報発信をしている点も参考になるポイントだ。

ESGが利害関係者に与える影響

企業がESGに関する取り組みを強化することで、企業と関わりのある利害関係者(ステークホルダー)にもさまざまな影響があると予想される。ここでは、利害関係者別に企業のESG対応により与える影響を整理する。

顧客への影響

現代では、グリーンコンシューマーやエシカル消費(倫理的消費)などの消費者運動が活発化している。グリーンコンシューマーとは、環境に配慮した消費活動により環境に与える負荷を減らす消費者のことだ。またエシカル消費とは、環境や貧困、人権問題に配慮した消費活動を指す。

企業がESGを意識し環境や社会に配慮した商品やサービスを提供することで、その企業の顧客はグリーンコンシューマーやエシカル消費などの社会貢献ができるようになる。

従業員への影響

企業におけるESGの取り組みのなかには、ダイバーシティやワークライフバランスなど従業員がより働きやすくなる環境整備も含まれる。労働環境改善により、従業員には「労働意欲の向上」「従業員個人の能力開花」「適正な労働時間による健康維持」といったプラスの影響が期待できるだろう。

これから主力の労働力となるZ世代の仕事に対する価値観は「家族や自分を優先しつつ安定した収入を得る仕事に就く」という調査結果もある。ESGへの取り組みで従業員へ良い影響を与えられれば採用にも有利に働き持続的な事業活動にもつながるだろう。

取引先への影響

サプライチェーンは、現在だけでなく将来的にもグローバル化が予想され、海外企業との取引は増える一方だ。ESGに取り組む海外企業も増えているため、海外企業よりESG対応を要請されることも少なくない。企業がESGに対応することで取引可能な企業が増え、ビジネスチャンスも大きく広がる可能性がある。

例えばApple社は、2030年までにカーボンニュートラルの達成を公約。取引先にも使用電力の100%再エネルギー化を求めており、日本でも対応企業が増えている。

地域社会への影響

ESG経営の事例には、地域社会への貢献も含まれる。地域社会で事業活動を行うことで、「地域の雇用創出」「人口定着への貢献」などの効果があるためだ。人口流出や過疎化に悩む地域社会にとっては、地域活性化が期待できるだろう。

政府や地方自治体で取り組む地方創生は、資金や人材、ノウハウが不足しており、うまくいっているとは言い難い状況である。一方、企業には豊富な経営資源や人材、ノウハウがあり、地方の雇用創出による人口定着に貢献できるだけのポテンシャルがある。

投資家への影響

企業は、ESGの一環で投資家に対して投資判断に役立つ情報開示を充実させ、大手金融サービス企業による評価指標の開発と周知を実施する。これにより、投資家はこれらの情報を確認し、投資するかどうかを判断できるようになる。

投資家が上記の情報を求めるようになっている背景としては、欧州を中心とした法的整備の強化や、グリーンボンド原則などの世界的なガイドラインの策定がある。

政府への影響

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、排出量を全体として「ゼロ」にすることだ。2020年10月、日本政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すと宣言した。企業がESGに取り組むことで政府の掲げるカーボンニュートラル実現への貢献となる。

企業がESGに対応する4つの方法

このように、近年ESG投資はマーケットにおいて拡大している。ESGに対応した経営を行うことによって、投資先として選択されてキャッシュフローが拡大する、また「信頼できる企業」としてブランディングができるなどのメリットがある。企業がESGに対応する方法には、以下のようなものがある。

1. 利害関係者の期待を見極める

まず必要になるのは、自社の利害関係者がESGに対して何を期待しているか見極めることである。企業がESGに対応するメリットは、利害関係者の共感や賛同を得ることによる投資の拡大や、ブランド力の向上だ。ESGへの対応を利害関係者の期待に合わせたものにすることで、より大きなメリットを享受できる。

2. ガバナンスと情報開示を徹底する

ESG投資においては、ガバナンスや情報開示も重視される。適切な組織体制の構築、および透明性の高い情報開示は欠かせない。ダイバーシティに配慮して女性社員の育成・登用を積極的に行うことも、ESGの観点では重要である。

3. ウェルビーイング向上に取り組む

ウェルビーイング(well-being)とは、従業員が「精神・肉体・社会のすべてにおいて満たされた状態」であることを指す。従業員のウェルビーイング向上により、利害関係者の従業員や投資家の共感や賛同を得られるだろう。

従業員のウェルビーイング向上施策としては、多様な働き方への対応や長時間勤務の是正、福利厚生の充実などが挙げられる。コミュニケーションの円滑化や仕事がしやすいオフィスの整備なども、従業員が前向きに仕事に取り組める環境作りに有効な施策だ。

4. BCPに対応する

ESG取り組みの一環としてBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の策定や事業を継続する具体的な取り組みも重要だ。BCPとは、災害やシステム障害、感染症拡大などのトラブルに見舞われても損害を最小限にしつつ、優先事業を継続または早期復旧するための計画である。

例えば、新型コロナウイルス感染症の拡大時においても事業を継続できるようにチャットツールなどの準備を行い、テレワークの環境を整えるのも取り組みの一例だ。

ESGの観点から考える中小企業の経営戦略

ここからはESGの観点から、中小企業がとれる経営戦略を詳しく見ていこう。

ムダを省くことによって環境に配慮する

食品や製造に関する業種の場合は、「ロスをなくすこと」や「廃棄物を減らすこと」に着目したい。例えば、これまで捨てていた部分をローコストで商品化するだけでも、環境面には大きく貢献できる。

そのほかの業種に関しても、環境面に対する基本的な考え方は同じだ。これまで発生していた仕入れのムダ、輸送のムダ、製造工程のムダなどを見直せば、環境配慮に向けて改善すべきポイントが見えてくる。

再生可能エネルギーの活用も一つの手だが、中小企業の場合はコスト面で難しくなる可能性があるため、まずは改善しやすい業務から見直すことをおすすめする。

働き方改革によって社会に貢献する

ESG経営を目指して大きな改革をすると、会社全体がうまく機能しなくなる恐れがある。そのため、社会(Social)の観点についても、まずは取り組みやすい部分から見直すことがポイントだ。

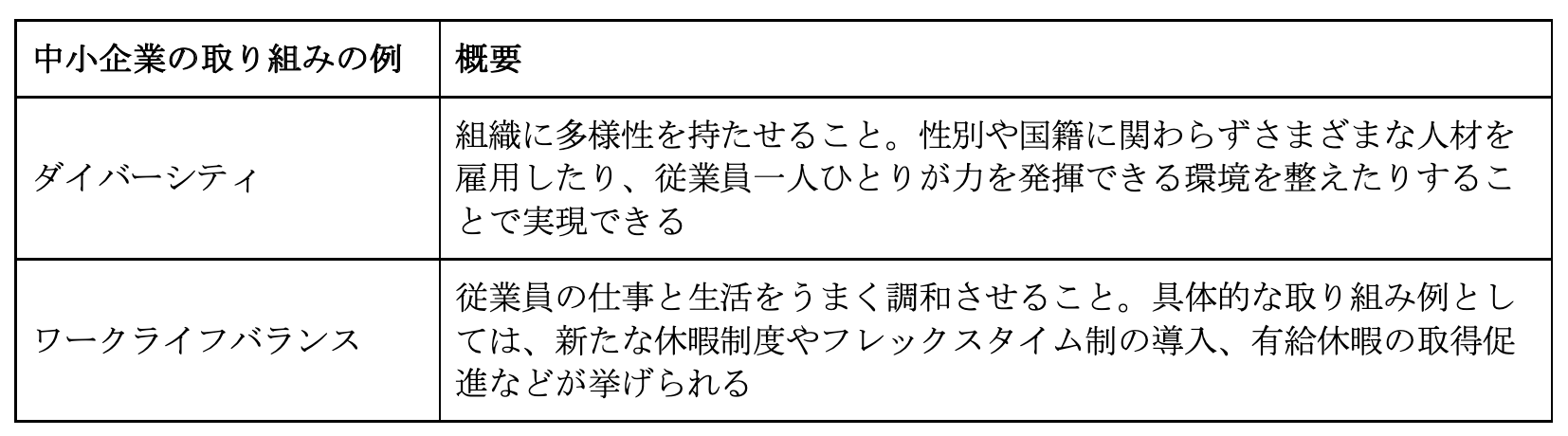

中小企業が実践しやすい取り組みとしては、以下のようなものが挙げられる。

地域活性化やボランティア活動なども考えられるが、近年の日本では「働き方改革」が重視されていることから、上記の2つに取り組む意味合いは大きい。また、女性の活躍推進もESG経営と働き方改革を両立する手段となるため、女性の管理職や人材が少ない企業は積極的に検討してみよう。

コンプライアンス・リスクマネジメントの徹底によってガバナンスを整備する

ガバナンス(Governance)に関しては、まずは「コンプライアンス(法令順守)」を徹底するところから始めたい。単に法令・条例を遵守するだけではなく、ホームページ上にコンプライアンス宣言を掲載したり、従業員にコンプライアンス教育を受けさせたりなど、プラス面として評価されるような取り組みを行うことが重要になる。

また、自社に潜むリスクを徹底的に洗い出し、丁寧にリスク対策を考える方法(リスクマネジメント)も一つの手だ。リスクマネジメントに取り組むと、商品・サービスの質や消費者からの評価が高まるので、結果的に財務情報を向上させることにもつながる。

対外的にESGに対する積極的な姿勢をアピールする

企業としてESGに取り組むだけでなく取り組み姿勢を利害関係者に周知しなければならない。消費者や投資家から評価を得るためには、取り組みのアピール方法が重要となる。例えば業績と同じように環境や社会に対する取り組みを評価し、数値化など分かりやすい形で自社サイトに掲載するのも一つの方法だ。

また大企業の多くは取締役を中心にESGを先導するが、中小企業の場合は経営者が先導してESGに取り組み、企業理念や経営戦略にESGを反映するのも効果的な方法である。さらに自社サイトにESGへの取り組み内容を掲載するだけでなく従業員や投資家対象に説明会を開催する企業も増加傾向だ。

単純にESGへ取り組むだけでなく自社にできる方法で対外的にアピールするまでを施策として進めていくように検討したい。

ESGにおける問題点・注意点

ESG投資において、企業のESGを判断する7つを紹介したが、ESGを用いた企業評価の判断には難しい点がある。

短期的な有効性を判断しづらい

ESGは投資判断の指標として用いられるが、取り組んだ成果がすぐに現れるわけではない。直ちに結果が出ないという点ではSDGsに似ているが、日々継続して活動を続け、中長期的な視野でのリターンを見込むのがESGの基本的なあり方である。

基準が複数あり評価基準が分かりにくい

企業のESGを財務諸表から判断するのは難しい。そのため、各調査会社等が算出する指標を基に、ESGの計画を構築するのが一般的だ。

例えばアメリカの「MSCI指数」は、二酸化炭素の排出抑制や労働安全衛生などにおける課題を設定し、リスクが発生した際の企業財務に与える影響を考慮して評価が行われる。

また、ロンドンで2000年に設立された非営利団体であるCDPは、グローバルに活動するESGの評価機関である。全世界の1万5,000以上の企業に質問状を送付し、回答内容を基に「気候変動」「水セキュリティ」「フォレスト(森林保護)」分野での企業活動のスコアリングを実施し、結果の公開を行っている。

日本でも、例えば「サステナブル・ラボ株式会社」(東京都)は、ESGへの取り組みにより収益・株価の上昇にどれだけ貢献したかを“見える化”する「ESGテラスト」の開発を進めている。また、同社はESG・SDGsへの取り組みが、環境・社会利益にどれだけ貢献したかを提示する「GIRIGO」の開発にも取り組んでおり、国内のESG評価に取り組む先駆的な企業といえよう。

しかし、こうしたESG評価基準は団体・企業ごとに開発・提示されているため、統一性や整合性に欠ける。評価方法によって、ESGの評価内容も変わってくるため、客観性に限界がある。

ESGに対する企業の取り組み事例4つ

ESGに対して取り組みを行っている企業の4つの具体的な事例を説明する。

(1)SOMPOホールディングス

保険業界大手のSOMPOホールディングスは、グループへの影響が大きい重大リスクを定義し、気候変動や人権問題などの解決に取り組んでいる。

環境分野では取り組みを加速させる目的で、方針や行動をまとめた「SOMPO気候アクション」を策定。2050年までにグループの温室効果ガス排出量ネットゼロ実現を目指しており、2030年には再生可能エネルギーの導入率を70%まで引き上げる予定だ。

社会分野ではダイバーシティ&インクルージョンを推進しており、主にジェンダーギャップの解消に取り組んでいる。中でも女性社員の育成プログラムやマインド変革に力を入れており、2023年4月時点での女性管理職比率は28.1%となった。

ステークホルダーも含めたグループ全体での取り組みは外部から評価されており、2023年には経済産業省から「令和4年度なでしこ銘柄」に選ばれている。

(2)丸井グループ

首都圏を中心に商業施設を展開している丸井グループは、すべてのステークホルダーが幸福になることを目指して、以下の重点テーマを設定している。

- お客さまのダイバーシティ&インクルージョン

- ワーキング・インクルージョン

- エコロジカル・インクルージョン

- 共創経営のガバナンス

主な取り組みとしては、環境負荷低減につながる製品やサービスの提供、海外も含めた貧困支援や災害支援などがある。また、高齢者や障がい者、外国人などを想定した店づくりをすることで、あらゆる顧客のダイバーシティ&インクルージョンを目指している点も特徴的だ。

これまでの実績や効果については、「ESGデータブック」や「共創サステナビリティレポート」などの資料として、同社のホームページで公開されている。

(3)オムロン

大手電機機器メーカーのオムロンは、全社員が同じ方向性でサステナブルな社会を目指すために、2022年度に長期ビジョンである「SF2030」を掲げた。

環境分野では、主にカーボンニュートラルの実現を目標にしており、新エネルギーや高速通信の普及などに取り組んでいる。また、社会分野では「デジタル化社会の実現」と「健康寿命の延伸」をテーマにし、最先端のインフラやヘルスケアシステムの整備を進めている。

同社の取り組みは多方面から評価されており、米国MSCI社のインデックス(MSCI ESG Leaders Indexesなど)には2015年頃から連続で採用されている。自社に関わるステークホルダーだけではなく、バリューチェーンやサプライチェーン全体を対象にした施策はぜひ参考にしたいところだ。

(4)KDDI

大手電気通信事業者のKDDIは、環境分野では、情報通信技術を活かした業務効率化や人の移動削減に取り組んでいる。また、「KDDI GREEN PLAN 2017-2030」「KDDI Sustainable Action」を策定し、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指している。

社会分野では、時間や場所に縛られない多様な働き方や、さまざまな才能を如何なく発揮できる魅力的な労働環境の提供を行っている。2019年4月にKDDIラーニング株式会社を設立し、2020年4月には「LINK FOREST」という複合型の研修施設を開設した。教育プログラムや教育管理システムなどの人材育成サービスを法人へ提供している。

ESGにしっかり取り組み、企業価値を向上させよう

マーケットのメインストリームとなりつつあるESG投資は、環境と社会、および自社のガバナンスに配慮した企業に対して行われる投資である。CSRとの違いは視点が「企業側であるか投資家側であるか」、SDGsとの違いは「日本の政官財が一丸となって行うものか投資家を主体としたものか」である。

今後多くの投資を呼び込んだり、ブランディングを向上させたりする際は、ESGは欠かせないものになるだろう。ESGにしっかりと取り組んで、企業価値を向上させていこう。