経営計画書などでよく出てくる「キャッシュ・カウ」という言葉。経営資源を最適に配分することを目的としたマネジメント手法で用いるが企業経営者ならキャッシュ・カウの意味や事業における必要性などについて押さえておきたいものだ。事業を継続、拡大するためには安定して収益を得られるよう、自社にとってのキャッシュ・カウは何であるかを見極め、育てるための参考として欲しい。

目次

キャッシュ・カウとは?

日本語では「金のなる木」と訳されている。投資が少なくて済む割に、長期にわたり安定した利益を生むため効率よく「稼げる」という事業ポジションを示す。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)で出てくるポジションのひとつ

キャッシュ・カウとは、もともと1970年代にアメリカのボストン・コンサルティング・グループが考案した経営戦略策定のためのスキームのなかで使われている言葉だ。しかし費用対効果が大きいことから自社利益を最大化し成長を促進するための重要ポジションとして今でも大企業をはじめ多くの企業が経営戦略策定および経営計画立案などの際に重要視している。

詳しくは後述するが、このスキームはPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)と呼ばれ、企業の事業展開における4つのポジションに分類されている。キャッシュ・カウは、この4つのうちの1つのポジションであり、あくまでキャッシュ・カウで収益を確保し、その稼いだ収益を投資資金として他の事業分野や製品開発に集中して注ぐいった事業運営・戦略としてのポジションとされている。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)とは

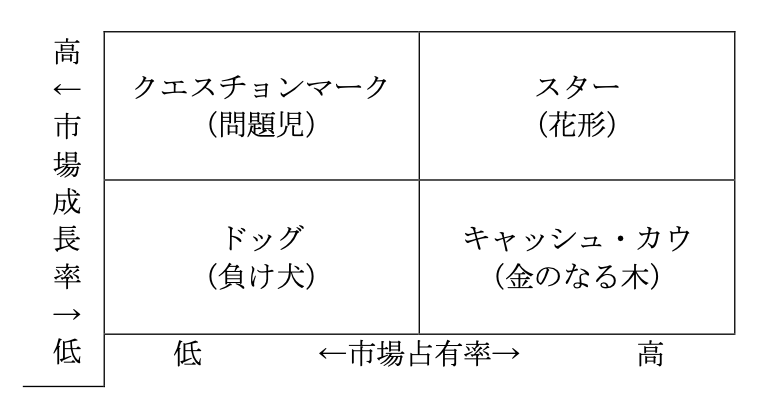

PPMとは、「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント」の略で企業が展開している複数の製品や事業の組み合わせと経営資源配分を最適化するためのスキームだ。「市場成長率」「市場占有率」といった高低により製品・事業を4つのポジションに分類する。

具体的には、以下の表のように横軸・縦軸のそれぞれに数値(率)を設けて4分割し自社の製品または事業がどこにあるかを位置づける。

- 縦軸:製品ライフサイクル理論に基づく市場成長率

- 横軸:経験曲線効果に基づく相対的市場シェア(市場占有率)

上図のように分類された4つのポジションに自社が展開している製品・事業を配置する。こうすることで自社が展開する複数の製品・事業のどれから収益(資金)を回収し「どこに経営資源を集中して投下するか」といった戦略の方向性を検討できるようになるというものだ。

分割した4つのポジションそれぞれは、「クエスチョンマーク」「スター」「キャッシュ・カウ」「ドッグ」と名付けられている。経営戦略を練るうえで重要となる各ポジションの意味を知っておこう。

1. クエスチョンマーク(問題児)

クエスチョンマークは「市場成長率は高いけれど市場シェアがまだ低く育成すべき段階」というポジションだ。市場に新しい商品を投入する場合、多くはこの「クエスチョンマーク」から始まり「スター」→「キャッシュ・カウ」→「ドッグ」という道をたどるのが一般的である。市場全体が成長過程にあるため、競争も激しい。

うまくいけば将来的にスターに育つことが期待できるため、市場の動きや競合他社の動向を見極めながらしっかりと投資したいポジションだ。

2. スター(花形)

スターは「市場成長率および市場シェアが高い」というポジションだ。売り上げ好調で企業に多くの利益をもたらし今後もさらなる成長が期待できる。企業にとってもその製品・事業セグメントは、文字通り「スター」だ。しかし市場成長率が高いということは、競合他社の圧力や新規参入も考えられるため、油断禁物で継続的な設備投資や販促促進も必要となる。

いわば「売上も大きいが支出も大きい」というポジションだ。

3. キャッシュ・カウ(金のなる木)

キャッシュ・カウは、「市場シェアは高いが市場全体の成長率は低く競争が鈍い」というポジションだ。スターのような華々しい期待感はないが、競合他社の圧力や新規参入が少ない市場ですでに高いシェアを有しているため利益効率も優れている。冒頭で述べたように4つのポジションのなかで費用対効果が最も大きく経営者にとっておそらく最も頼もしいポジションだろう。

一方で市場全体の成長率が低いため、いずれは市場全体が衰退する可能性もある。将来的な衰退も見込んで新たなスターやキャッシュ・カウの確立を目指し他事業を育てることも必要だ。そのためにもキャッシュ・カウに位置する製品・セグメントでしっかりと利益を確保しておくことが大切となる。

4. ドッグ(負け犬)

ドッグは「市場成長率および市場シェアが低い」というポジションで撤退する段階にあることを示す。相対的投資が不要な半面、利益を生み出すことも期待できず、悪くいえば「毒にも薬にもならない」存在だ。投資が不要とはいえ事業を継続していれば費用はかかってしまうため、撤退してしまうことも選択肢の一つとなる。

とはいえ、需要が継続することが見込めており、競合他社がすべて撤退してしまえば、将来的にキャッシュ・カウに転身する可能性もある。リストラや合理化をしながら粘り強く市場に残り続けるのもいいだろう。

キャッシュ・カウがビジネスで重要視されている理由

安定収益があることは、事業の継続ができるということだ。また安定収益があるからこそ事業拡大や新製品の研究・開発・展開など、新たな取り組みができる。これは、企業を経営する人なら容易に理解できるだろう。

前述したようにキャッシュ・カウはもともと1970年代に使われ始めたマーケティング用語だが、昨今のビジネス界で重要視されている理由をあらためて確認しておこう。技術革新やイノベーションなど優れたビジネスモデルが創出される一方で、資源問題や疫病問題など世の中は不安定で変化が激しい。

VUCAという言葉が使われるようになって久しいが、企業を取り巻く市場環境が不安定で混沌とした状況下においてビジネスで勝ち抜くためにはVUCAを意識した経営が必要だ。ちなみにVUCAとは、以下の4つの頭文字を並べた言葉である。

- Volatility(変動性)

- Uncertainty(不確実性)

- Complexity(複雑性)

- Ambiguity(曖昧性)

企業を取り巻く市場環境が不安定で混沌とした状況では、せっかく優れた製品を作っても短期間でその優位性が揺らいでしまう。PPMでいうところのクエスチョンマークに積極的な投資が不可欠であるが、新しいビジネスモデルを確立するためには費用だけでなく時間も多く要する。

既存事業であるキャッシュ・カウで安定・継続的に原資を確保、将来を見定めたプランを策定し変革をもたらすために投資する……これを継続的に行うことによって企業自体の脆弱化を避ける必要性が増している。いわばキャッシュ・カウは「自社を支える製品、サービス」なのだ。

自社のキャッシュ・カウの見つけ方

経営計画などで見かけることもよくあるが、自社事業の投資配分を考えるうえでは自社にとってのキャッシュ・カウが何であるかを見定めることが重要となる。自社のどの事業または製品がキャッシュ・カウであるかまだ把握できていない場合は、まずキャッシュ・カウが何であるか見つけることから始めよう。

キャッシュ・カウを見つけるためには、市場分析を行い市場のなかでの自社事業・製品の位置づけを確認する。市場分析をする際は、以下のような項目を確認するとよい。

・市場規模

市場規模は、一般的に業界全体の年間売上(取引数)とされており、官公庁や業界団体が提供している調査レポートや調査データで確認できる。

・市場動向

市場成長率や消費者のニーズや購買パターン、流行の動向などを確認する。

・競合他社の情報

参入企業(競合)数や各企業の売上高、製品やサービス、クオリティ、価格戦略や販売チャネルなどを確認する。

これらの分析を通じて収益性の高い自社のキャッシュ・カウを特定し、ビジネスの成長を促進しよう。

主な企業のキャッシュ・カウの例

最後に主な企業が定めているキャッシュ・カウの例を紹介しておこう。自社のキャッシュ・カウを定める際の参考にするのもよいだろう。

・ソニーの例

エレクトロニクス事業としてスタートをしてから半導体や音楽、映画、ゲームといったエンターテインメント事業、さらには金融事業など、これまでの歴史のなかでさまざまに事業分野を広げてきたソニー。同社にとって安定的に高いレベルのキャッシュフローを創出する事業は、やはりテレビやカメラ、スマートフォンといったエレクトロニクス事業だ。

これらのエレクトロニクス製品は、すでに市場にあふれているため成長率自体は鈍めだが需要が途絶えることがなく、同社はすでに市場で大きなシェアを持つ。同社は、2018年に策定・発表した2018~2020年度中期経営方針のなかでもエレクトロニクス事業を持続的なキャッシュ・カウと位置づけた。

2019年3月には、安定的に利益を稼ぐ「キャッシュ・カウ」と位置づけていたテレビ、カメラ、スマートフォンの3事業を「エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション」事業に統合。統合することで利益率をさらに強固にし、半導体やコンテンツなど成長事業の原資にあてる戦略を立てた。

・富士フイルムHDの例

富士フイルムといえば、写真フイルムやインスタントカメラなどイメージング事業を本業とする企業だ。しかしデジタル化の進展に伴って2000年以降カラーフイルム世界総需要は減少の一途をたどっている。新たな成長戦略として、同社は長年にわたりカラーフイルムで培った技術を活かし、ヘルスケアや電子材料・産業機材などの高機能材料事業分野を拡大させている。

2000年時点で同社の54%を占めていたイメージング事業の売上高は、2021年時点で13%と縮小。しかしそれでも同社のキャッシュ・カウはイメージング事業であり、同事業分野で収益性を維持する方針を2020年度の決算説明会で示している。

将来性がある新たな事業を拡大するためには、キャッシュが必要であり同社は“チェキ”を筆頭に、カラー印刷機やチェキプリントをデジタル化してスマホで楽しむスマートフォン用アプリを展開し安定的な収益を上げている。2023年度決算でもイメージング事業で得たキャッシュを「新規/将来性・重点」事業のヘルスケアと高機能材料へ優先的に配分すると述べている。

キャッシュ・カウの事業を作る経営を

自社にとってのキャッシュ・カウが何であるかを今一度、明確にしてみよう。まだ主だったキャッシュ・カウといえる既存事業が成長していない場合、まずは収益獲得を使命とする事業を明確にしたり既存事業のコスト削減や構造改革を進め抜本的な収益改善策を打ったりすることが必要だ。コスト削減などを行っても収益向上や成長が見込めない事業は、撤退を検討することも必要かもしれない。

今まで以上に事業の収益性に対して敏感になることがこれからの企業経営にとって重要だろう。キャッシュ・カウとなり得る事業を確立し、強い企業体質になることを目指して欲しい。