フレックスタイム制は、労働者が自ら柔軟な働き方を選択できる勤務制度だ。今回は、フレックスタイム制の仕組みや導入状況、メリット・デメリットなどについて解説する。制度を導入するときのポイントもまとめたので、ぜひ参考にしてほしい。

目次

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、事前に定められた総労働時間の範囲内であれば、社員が自主的に始業・終業時刻や労働時間を決められる制度である。

2019年から施行されている働き方改革の目的は、労働者が多様化な働き方を選択できる環境を整えることだ。

フレックスタイム制は、社員の事情に合わせた勤務時間の設定を後押しし、限られた勤務時間で社員の成果を最大化するのに重要な制度だといえよう。

フレックスタイム制の仕組み

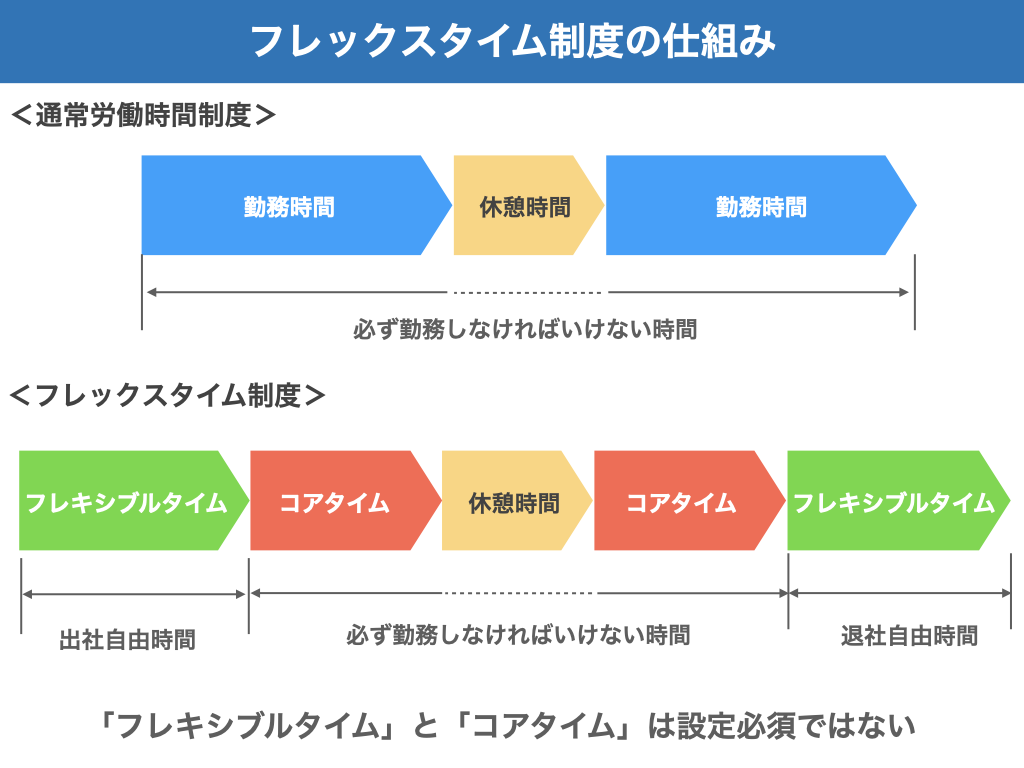

フレックスタイム制と一般的な労働時間制の仕組みを比較してみよう。

通常の労働時間制度は、就業規則等で始業・終業時間が定められており、決められた時間内で業務を遂行しなければならない。

その点、フレックスタイム制の最大の特徴は、フレキシブルタイムとコアタイムにある。

フレキシブルタイム

従業員が自由に勤務開始・終了時刻を選べる時間帯だ。フレキシブルタイムの設定時間内であれば、従業員は自身の生活リズムや業務の状況に合わせて自由に出勤・退社が可能で、効率的な働き方の選択ができる。

コアタイム

従業員が必ず出勤しなければならない時間帯のことだ。一般的には10時から15時までがコアタイムと設定されており、全てのフレックスタイム制で働く従業員は該当時間に出社して業務に従事しなければならない。これにより、会議などのように、複数人で同時に行わなければならない業務の活動時間を保証している。

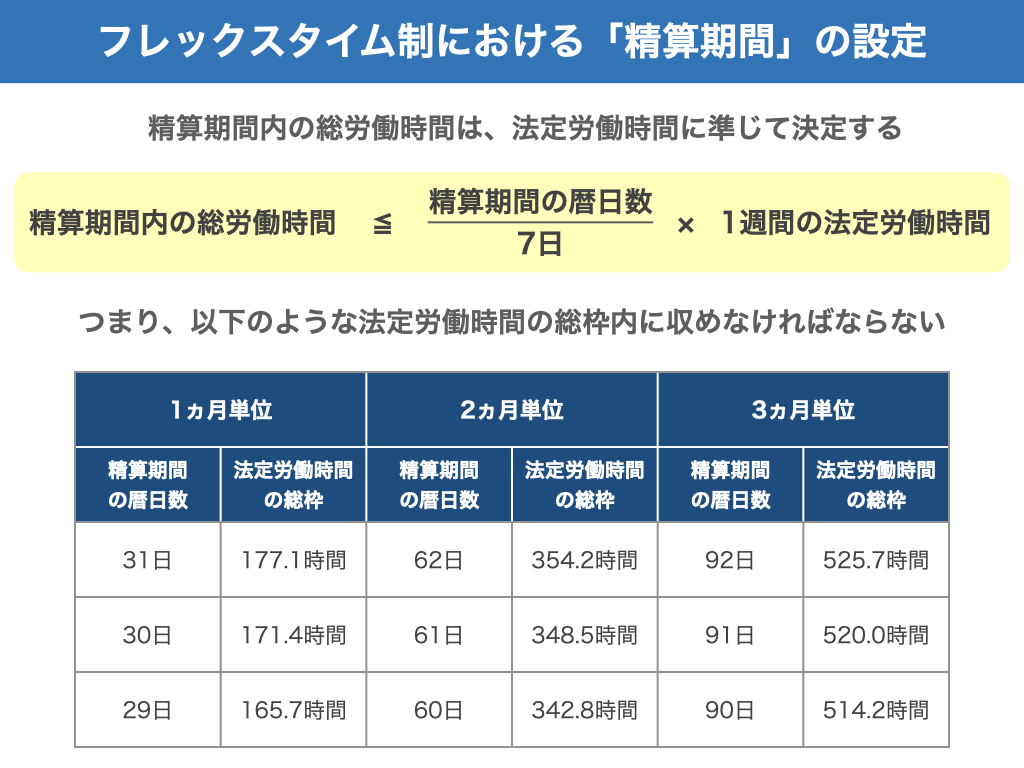

精算期間

精算期間は、フレックスタイム制における労働時間の調整期間であり、通常は1ヵ月以内だったが、2019年より最長で3ヵ月まで延長できるようになった。この期間内であれば労働時間が法定労働時間の過不足があっても、次の精算期間まで持ち越せるため、従業員は一定の柔軟性を持って勤務計画を立てられる。

具体的な勤務時間の設定方法については、後ほど解説する。

スーパーフレックスタイム制

フレックスタイム制の一種で、勤務時間の全てがフレキシブルタイムで設定されており、コアタイムがないため労働者は自己裁量で就労タイミンングを決定できる。従業員が自分のライフスタイルに合わせて、より柔軟に勤務時間を設定できる制度であり、特に自律的かつ効率的な働き方を求めるホワイトカラー層に適している。

フレックスタイム制のメリット3つ

フレックスタイム制の導入は、社員と企業の両方にメリットをもたらす。

メリット1.労働生産性の向上が期待できる

業務は、日付や曜日によって忙しい時間が異なる場合もある。フレックスタイム制であれば、状況に応じてフレキシブルな選択ができ、労働生産性を向上させられる。

メリット2.ワークライフバランスを意識して働ける

フレックスタイム制では、始業・終業時間を社員がコントロールできる。

子どもの通学を見送ってから出社したり、早めに退社してジムや習い事に通ったりできる。社員がワークライフバランスを意識して働きやすくなるだろう。

メリット3.社員の定着率を改善できる

フレックスタイム制の導入には、女性の定着や愛社心の向上といった効果も見受けられる。

また、急な事態に労働時間を調整できるので、子育てや介護などが必要な社員には、長く会社で働くのに必要不可欠な制度だろう。

参考:内閣府「両立支援策の利用が企業に与える効果についての分析」

フレックスタイム制のデメリット2つ

フレックスタイム制を導入していなかった企業には、システムや働き方の変更にともなって、一時的なデメリットが生じることもある。

デメリット1.労働時間の管理が煩雑になる

フレックスタイム制の導入企業では、社員それぞれの始業・終業時間や休憩時間が異なり、労働時間の管理が難しくなる。

労働時間の過少申告が発生する可能性もあるため、労務管理システムをフレックスタイム制に合わせて整備し、社員の時間管理意識も高めなければならない。

デメリット2.社員の自主性に依存しやすい

フレックスタイム制では、出社時間などを企業が指定することは、基本的に禁止されている。

そのため、社員の自己判断に依存しやすく、コアタイムの設定による出勤・退社時間のコントロールも必要だろう。

コアタイムに打ち合わせを行うなど、企業側はもちろん社員同士で配慮しなければならない。

フレックスタイム制の導入状況

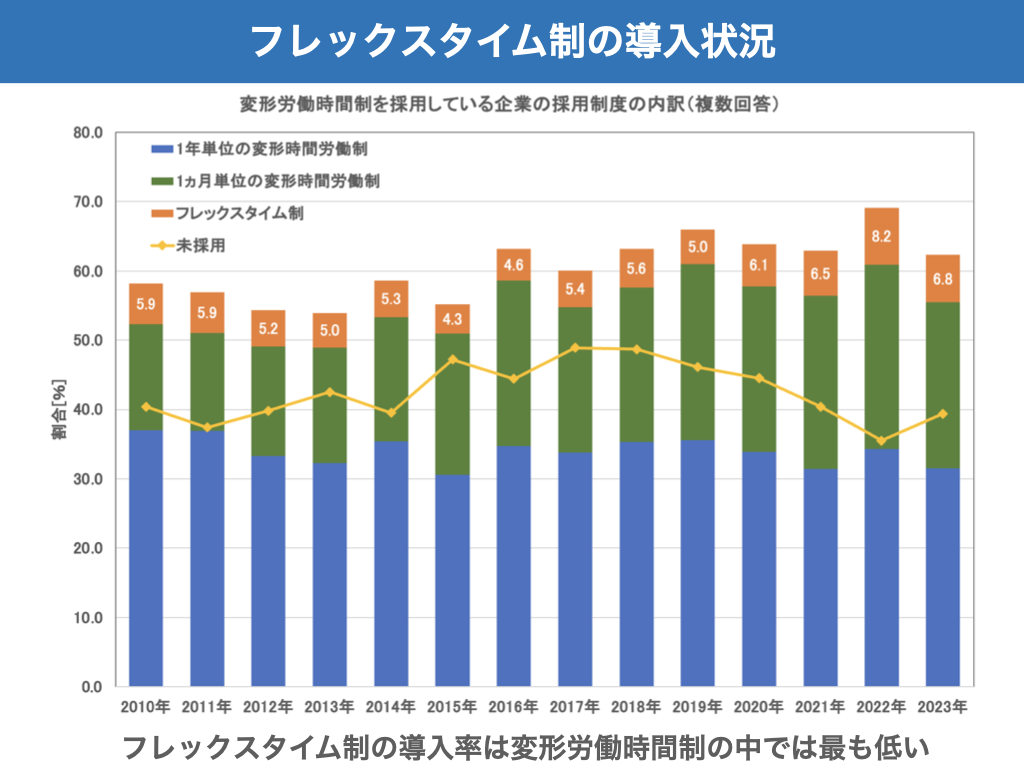

厚生労働省の「就労条件総合調査」を参考に、中小企業を対象としたフレックスタイム制の導入状況を確認してみよう。

変形時間労働制を導入していない企業の割合は、2010年から2023年までの間で35〜50%ほどの推移となっている。フレックスタイム制の導入企業は4%から6%強程度、最も高い2022年度でも8.2%と、普及が進んでいるとは言い難い状況だ。

ただし、働き方改革の時間外労働上限規制も適用されており、テレワークの環境整備も進んでいるため業務時間改善の選択肢として今後さらに普及する可能性も高い。

フレックスタイム制は企業規模が大きいほど導入割合が高く、2023年の調査結果では従業員1,000人以上の企業の30.7%が導入しており、30〜99人の導入割合である4.2%よりもはるかに多い。

産業別の導入割合

フレックスタイム制の産業別の導入割合のランキング上位5つは、以下の通りだ。

1位:情報通信業(34.4%)

2位:学術研究、専門・技術サービス業(21.6%)

3位:電気・ガス・熱供給・水道業(18.8%)

4位:複合サービス事業(17.3%)

5位:金融業、保険業(14.9%)

通信放送サービスを提供するテレビ局やソフトウェア開発会社などが含まれる情報通信業は業務の自由度が比較的高く、導入率は継続的に首位となっている。

また、業務の自己裁量性が高い研究機関など専門性の高い分野でも引き続きフレックスタイム制の導入は進むであろう。

フレックスタイム制を導入するポイント8つ

フレックスタイム制を導入するポイントを8つお伝えしよう。

ポイント1.就業規則等の規定変更

フレックスタイム制の導入は、労働条件の変更に該当する。

従業員に不利益を与えない内容でのルール設計が必要なため、就業規則や社内規定などで、「始業・終業時刻は従業員の自主判断に任せる」といった内容の記載が必要となる。

ポイント2.対象労働者の選定

フレックスタイム制の導入では、適用する労働者を選定しなければならない。

全社員を対象にしてもよいが、業務内容によっては、通常の勤務体制が必要なケースもあるだろう。部署やグループごとに適用できるので、社員の要望も加味しながら判断して欲しい。

ポイント3.清算期間と1日の労働時間を決定する

清算期間とは、フレックスタイム制のもとで社員が勤務すべき時間を決める期間だ。清算期間を定める場合、法定労働時間の枠内としなければならない。

清算期間の設定後は、制度の対象社員が1日の勤務時間を設定しなければならない。基本的には、清算期間内の総労働時間を所定労働日数で割った時間を参考に設定する。

労働時間が、清算期間内の総労働時間よりも少なければ減給となり、超えた分は割増賃金として支払わなければならない。

ポイント4.時間外労働の扱いを考慮する

フレックスタイム制による勤務では、法定労働時間(1日8時間/週40時間)を越えたからといって、すぐに時間外労働とはならない。

あくまで、事前に設定した総労働時間が判定基準となり、清算期間中において法定労働時間の総時間を超えた分が時間外労働と判断される。

社員に時間外労働を課すには、フレックスタイム制でも36(サブロク)協定の締結が必要だ。

ポイント5.コアタイムとフレキシブルタイムの設定

フレックスタイム制の特徴であるコアタイムとフレキシブルタイムは、必ずしも設定する必要はない。いずれも設定しないことで、社員は出社日を自由に設定できる。

ただし、組織的な業務を行う企業において裁量権を社員にすべて委譲するのは困難であり、コアタイムの設定をおすすめしたい。

ポイント6.労使協定の締結

フレックスタイム制の導入は、就業規則等の不利益変更につながる恐れがあるため、会社側からの一方的な変更は許されていない。運用ルールの枠組みが完成したら労使協定によって、労働組合や労働者の代表社員から同意を得なければならない。

ポイント7.休憩時間の取り扱い

休憩時間についてはフレックスタイム制でも、労働基準法第34条の基準が適用される。

休憩時間の取得ルールは下記の通りだ。

6時間以内の勤務:0分

6時間から8時間の勤務:最低45分

8時間を超える勤務:最低1時間

ポイント8.働き方改革の改正に対応

働き方改革の法改正にともなって、フレックスタイム制の清算期間の上限が1ヵ月から3ヵ月に変更された。清算期間の上限を1ヵ月よりも長く設定する際の対応は下記の通りだ。

・最大3ヵ月間の総労働時間で時間外労働や労働時間の不足判断する

・法定労働時間を守ることに加え週平均50時間を超えて勤務させない

・労使協定を変更して所轄労働基準監督署長に届出する

清算期間が長くなっても、特定の月に労働者に過剰な勤労を強いることは禁じられている。

また、1ヵ月目に所定労働時間よりも多く働いて、3ヵ月目に所定労働時間よりも少なく働いた場合などには、労働時間の相殺が発生する。給与計算が従来よりも煩雑になるかもしれない。

フレックスタイム制と裁量労働制の違い

裁量労働制は、労使協議によって事前に定められた労働時間だけ就労したとみなす制度である。

実労働時間に関わらず労働時間が定められており、時間外労働分の賃金は見込み分として含まれているため、フレックスタイム制のような清算期間は存在しない。

対象業務によって以下の2つに分類される。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制では、製品の研究開発や情報処理システムの設計、衣服のデザイン、士業など、専門的な19業務を担当する労働者を対象としている。制度運用においては、労使協定が必要だ。

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、事業活動において重要な意思決定を行うために、本社や本店といった中枢組織において、企画・立案・調査・分析などを行う労働者を対象としている。

事業運営に多大な影響を与える事業・営業計画を行う支社等であっても適用できる。労使委員会で決議し、裁量労働対象者の同意を得たうえで、所轄労働基準監督署長に届出する。

フレックスタイム制で労働生産性やワークライフバランスを改善

フレックスタイム制は、柔軟な就労を実現する勤務制度として注目されている。

社員の裁量に任せる一面もあるが、限られた就労時間内で労働生産性を向上させ、ワークライフバランスを改善するには有効だろう。

ただし、フレックスタイム制を導入してこなかった企業には、労務管理面で一時的に負担が生じる可能性がある。限定的に導入しながら、少しずつ制度を整えてみてはいかがだろうか。

フレックスタイム制に関するQ&A

フレックスタイム制は1日何時間働く?

フレックスタイム制では、1日の労働時間は法定の労働時間内で自由に設定できる。通常、1日の標準的な労働時間は7〜8時間だが、フレックスタイム制を採用している場合、始業や終業の時間を従業員が自由に決めることが可能だ。これにより、個々の生活スタイルや業務の都合に合わせて働く時間を調整できる。

フレックスタイム制のメリットとデメリットは?

フレックスタイム制のメリットは、従業員が自身の生活リズムに合わせて働けるため、ワークライフバランスが向上する点である。また、通勤が混雑する時間帯を避けられるため、通勤によるストレスが軽減される。

一方、デメリットとしては、従業員間のコミュニケーションが取りづらくなる可能性があることや、自己管理が苦手な人には不向きという点がある。

フレックスタイム制の精算期間とは?

フレックスタイム制における精算期間とは、労働時間の合計を計算するための期間を指す。この期間は通常、1ヵ月単位で設定されるが、企業によっては1週間や1年単位で設定することもある。精算期間の終わりには、総労働時間が法定労働時間を満たしているかどうかを確認し、超過または不足があれば調整する。

フレックスタイム制で時間給はいくらもらえる?

フレックスタイム制は労働時間の柔軟性が高まるものの、時間給は通常の勤務形態と変わらない。時間給は職種や企業、地域によって異なるが、労働契約に基づいて定められ、労働時間に応じて支払われる。

なお、時間外手当の取り扱いは通常の勤務形態と異なり、精算期間内での労働時間が所定の労働時間を超えた場合、その超過分に対して時間外手当が支払われる。

フレックスタイム制の休日数は?

フレックスタイム制の休日数は、通常の勤務体系と同様に企業の就業規則によって定められる。労働基準法に基づき、週1回以上、または4週につき4日の休日が必要であり、フレックスタイム制の導入によって休日数が増減することは基本的にない。従業員はフレキシブルに働くことができるため、休日を効率的に活用することもできる。

文・隈本稔(キャリアコンサルタント)