戦略と戦術は混同しやすい用語だが、実は策定の視点や目的が異なる。効果的な事業計画を立てるには、戦略・戦術の違いと関係性を正しく理解しなければならない。本記事では、戦略・戦術の違いや策定の流れ、意識したいポイントなどを事例つきで解説する。

目次

戦略と戦術の違いは策定時の視点にあり

ビジネスにおける戦略と戦術の違いは、策定時の視点にある。

一般的に、戦略はマクロな視点で考えられることが多く、企業の方向性を決定づける。言うなれば、理想的な企業を目指すためのシナリオであり、通常は1〜5年の中長期的な計画となる。

一方で、戦術は戦略を実現するための短期的な計画である。ミクロな視点で考えられることが多く、通常は1ヵ月〜1年程度の計画となる。

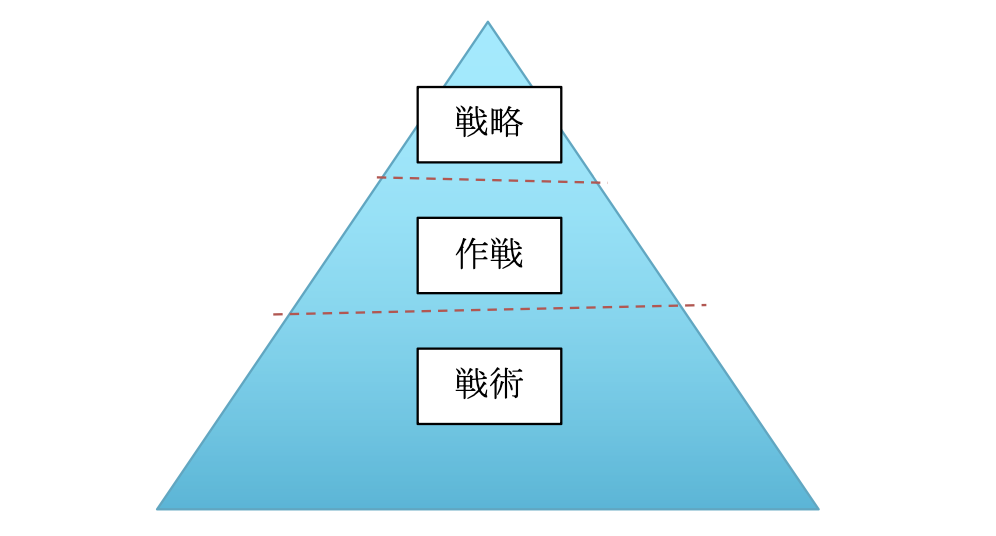

つまり、戦略は戦術の上位概念であるため、策定時には「戦略→戦術」の順で組み立てることが重要だ。この順序を間違えると、全体として一貫性や整合性のない計画が出来上がってしまう。

以下では戦略と戦術に分けて、それぞれの意味を詳しく解説する。

戦略の意味

ビジネスにおける戦略とは、最終的な目標を達成するための計画である。持続的な成長を目指す企業にとっては、進むべき方向性や考え方をまとめたプランとも言い換えられる。

開業から間もない企業を例にすると、自社の製品・サービスを認知してもらうことや、競合と差別化を図ることなどが戦略にあたる。通常、戦略は中長期の計画になることが多く、基本的には1年~5年程度をかけて達成すべき目標となる。

戦略は今後の道筋を決定づけるものなので、総合的な視点をもちながら組み立てることが重要だ。

戦術の意味

ビジネスにおける戦術とは、戦略を達成するためのアクションプランやタスクのことである。例えば、製品・サービスの認知を戦略に組み込んでいる場合は、顧客を増やすためのマーケティング施策や、売上アップに向けた研究開発などが戦略にあたる。

通常、戦術は短期的な計画であり、1ヵ月〜1年程度かけて企業が達成すべき目標となる。ピラミッド構造で考えると、戦術は戦略の下位概念にあたるため、戦略の方向性を定めてから戦術を決める流れが一般的となる。

戦略と戦術の違いを具体例で解説

もう少し理解を深めるために、ここからは具体例を用いて戦略と戦術の違いを解説していく。

経営戦略と経営戦術の違い

経営戦略の策定では、最終的な企業目標を達成するための大まかなプロセスを決めていく。

具体的な決定事項としては、経営ビジョンや事業ドメイン、各機能の役割、経営資源の配分などが挙げられる。

一方で、経営戦術の策定では経営戦略を意識しながら、より具体的な施策を考えていく。例えば、経営資源(ヒト・モノ・カネ)の調達方法や、さらに細かい資源配分(組織内への振り分け)をイメージすると分かりやすい。

マーケティング戦略とマーケティング戦術の違い

マーケティング戦略とは、マーケティングにおける具体的な目標を設定しながら、会社全体として目指すべき方向性を示すものである。実際の策定時には、「売上○%アップ」や「○%のコストダウン」のように数値目標を設定し、社内でその目標を共有することが多い。

一方で、マーケティング戦術はこれらの目標を達成するための手段であり、具体例としては「メディアの活用」や「SNS広告の導入」などが挙げられる。そのほか、売上アップを目指すための体制づくりや、物流システムの見直しなどもマーケティング戦術に含まれるだろう。

戦略・戦術と「作戦」はどう違う?それぞれの関係性もチェック

ここまでは戦略・戦術の違いを紹介してきたが、実は「作戦」も混同されやすい用語のひとつだ。作戦とは、戦略の成功を大きく左右するプロジェクトのことを指し、英語では「オペレーション(Operation)」と表される。

戦略や戦術との関係性については、ピラミッドの構図にすると分かりやすい。視点・目標の大きさを元にそれぞれを並び替えると、上から「戦略→作戦→戦術」の順になる。つまり、企業が理念や目標を設定する際には、この順で計画を立てなくてはならない。

では、作戦には具体的にどのようなものがあるだろうか。上記のマーケティングを例にすると、新製品の開発計画や、事業の選択と集中などが挙げられる。また、市場での競争力が低い企業の場合は、ターゲット層や進出エリアをあえて絞る施策も作戦に含まれるだろう。

ただし、作戦は戦術との境界線が曖昧であるため、企業の理念や目標について語るときには「戦略・戦術」の2つに分けることが多い。会社やプロジェクトの規模がよほど大きくない限りは、ひとまず戦略・戦術の2つだけでも事足りるはずだ。

経営戦略を戦術に落とし込む方法

会社の基本方針となる経営戦略を策定したら、その内容を戦術へと落とし込む必要がある。具体的にどのような流れで落とし込んでいくのか、ここからはその基本的なプロセスを紹介しよう。

【STEP1】経営戦略の目的を明確にする

経営戦略に対応した戦術を策定するために、まずは「経営戦略の目的」を明確にする。例えば、「業界内でトップシェアを目指す」といった明確な目的があれば、競合他社の売上や市場シェアをもとに戦術を考えられるので、整合性のある戦略・戦術を策定しやすい。

ここで重要になるポイントは、できる限り具体的な目的を設定することだ。「会社を大きくしたい」などの抽象的な目的にすると、後に策定する戦術も曖昧なものになってしまう。

また、企業によっては戦略と戦術の立案者が異なる場合もあるので、誰が見ても理想の企業像が分かるような目的を設定していこう。

【STEP2】目的を達成する複数の手段を考える

経営戦略の目的を設定したら、次はその目的を達成するための手段を考える。ひとつの手段で目標を達成できるとは限らないため、この工程ではできる限り多くの手段を練ることが重要だ。

例えば、業界内でトップシェアを目指している場合は、以下のようにさまざまな角度から達成手段を考えていく。

- 営業活動に力を入れて顧客を増やす

- 他社には真似できない技術を確立する

- 競争が激しくない業界へと移る

- 商品の価格を一時的に下げて販売数を伸ばす

- 他社と業務提携を結ぶ

なお、各手段を実現できるかどうかは次の【STEP3】で判断するため、まずは実現の可能性を意識せずより多くの手段を書き出していこう。

【STEP3】リソースに合わせて、最も効率の良い手段を選ぶ

手段に関するアイデアを出し終えたら、次はその候補の中から最も効率が良いものを選んでいく。ただし、そもそも実現できなければ効果的な戦術とは言えないため、自社のリソースに合ったものを選ぶ必要がある。

例えば、資金や人材が限られている中小企業の場合、革新的な技術を自社だけで確立することは難しい。そのほか、適した相手企業が見つからないタイミングでの業務提携や、従業員に大きな負担がかかる営業活動なども望ましくないだろう。

また、仮に大きな効果を期待できるとしても、大きなリスクを抱えるような手段は避けたい。強引な値下げなど無理のある戦術を展開すると、社内のどこかにその歪みが生じてしまう。

このような流れで選んだ効率的な手段が、最終的には自社にとって適した戦術となる。

効果的な戦略・戦術を立てるためのフレームワーク

大まかなアイデアを戦略・戦術に落とし込むには、直面している課題などの要点を整理する必要がある。この作業を省くと、全体としてまとまりのない戦略・戦術になってしまうことがあるため、計画の策定時にはビジネス用のフレームワークを活用したい。

ここからは、効果的な戦略・戦術を立てるためのフレームワークを紹介する。

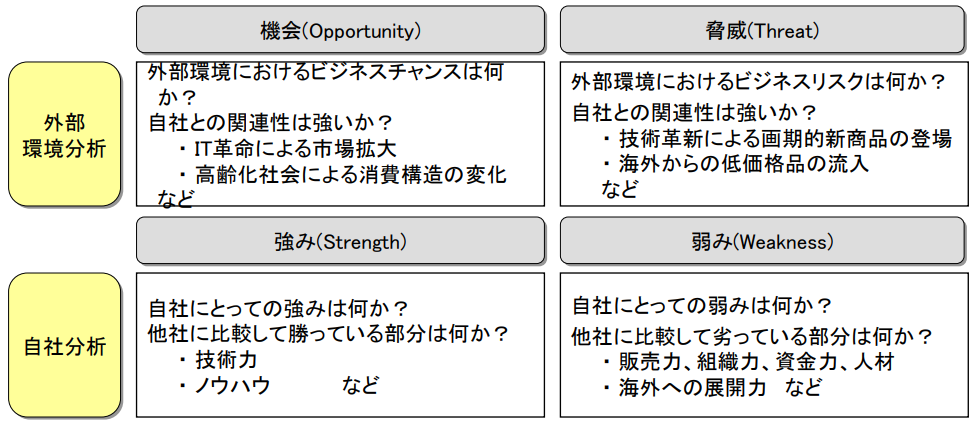

SWOT分析・クロスSWOT分析

SWOT分析は、自社の「強み・弱み・機会・脅威」を整理することで、現時点での課題や市場でのポジションを分析するフレームワークである。内部環境と外部環境の両方を分析できるため、主に戦略の方向性を判断したい場合に役立つ。

<SWOT分析の要素>

Strength(強み):他社と比べた強みはなにか

Weakness(弱み):他社と比べた弱みはなにか

Opportunity(機会):市場拡大や流行など、優位性を築ける機会はあるか

Threat(脅威):競合他社や代替品など、自社の脅威となる存在はあるか

また、以下のようにSWOT分析の各要素を組み合わせると、「クロスSWOT分析」と呼ばれるフレームワークになる。

<クロスSWOT分析の考え方>

強み×機会:自社の強みを活かして、どのようにビジネスチャンスを創出するか

強み×脅威:自社の強みを活かして、競合・代替品などにどう対策するか

弱み×機会:機会損失のリスクを抑えるために、自社の弱みをどう補完するか

弱み×脅威:脅威を減らすために、自社の弱みをどう補完するか

上記のクロスSWOT分析まで行うと、優先度の高い課題にフォーカスした戦略を立てやすくなるので、戦術の質も上がることが予想される。

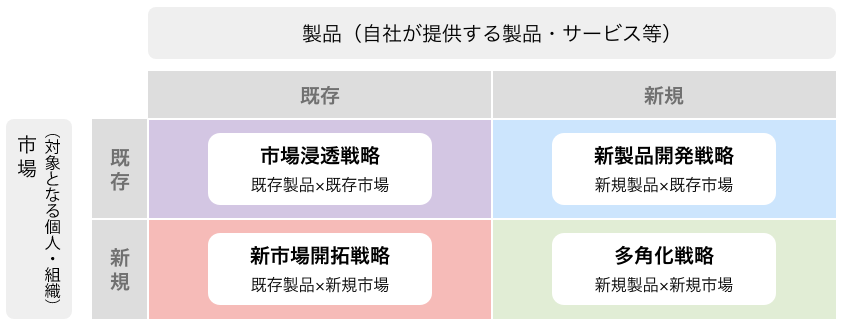

アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスは、市場特性に合わせた戦略・戦術を考えるためのフレームワークである。「新規製品・既存製品・新規市場・既存市場」の要素を整理して、自社製品をどの市場に投入すべきかを判断する。

現代の市場は「VUCA(※)」と称されるほど変化が激しく、業種に関わらず将来の予測が難しい状況にある。そのため、特に外部環境は定期的なリサーチを行い、現状に合わせた戦略・戦術をとることが重要だ。

戦略・戦術は日々ブラッシュアップする必要があるため、アンゾフの成長マトリクスのようなフレームワークはこまめに活用したい。

(※)変動性・不確実性・複雑性・曖昧性(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)を表す造語。

企業事例から学ぶ戦略・戦術のポイント

戦略・戦術の考え方については、大企業の事例も参考になる。多くの事例に目を通せば経験不足も補えるので、策定にあたって不安を抱えている場合はぜひ読み進めてほしい。

【事例1】コスト削減によるコストリーダーシップ戦略の実践/ユニクロ

アパレル大手のユニクロは、世界中の市場でシェアを獲得するためにコストリーダーシップ戦略を実践した。コストリーダーシップ戦略とは、価格面で市場優位性を築く戦略であり、同社はコストを抑えることで安価な製品の提供を実現している。

同社がこのような戦略を実現できた背景には、「SPA」と呼ばれる戦術がある。これは、商品の販売まで(企画・生産・物流・販売)を自社だけで行う手法であり、ユニクロはSPAによって大幅なコスト削減と、独自製品の開発を成功させた。

参考:FAST RETAILING「ユニクロのビジネスモデル」

SPAはあくまで、コストリーダーシップ戦略を成功させるための手段であり、戦術が戦略の達成に結びついている。経営資源が豊富な大企業ならではの計画だが、中小企業でも考え方自体は参考になるだろう。

【事例2】ひとつの戦略に対して多角的な戦術を展開/ローソン

大手コンビニチェーンのローソンは、”新しい便利”を追求した「新・マチのほっとステー

ション」という戦略を打ち出している。これは、グループ全体での持続的な成長を目的として、顧客や従業員、加盟店スタッフなどの利便性を高めるための戦略だ。

戦略を実現するための戦術としては、次のような施策が検討されている。

- 個客を起点としたサプライチェーンの改革

- ベンダー物流の改革

- グループデータの一元利活用

- 理想型の店舗を追求

参考:LAWSON「ローソングループ Challenge 2025の概要」

上記の通り、ローソンはひとつの戦略に対して多角的な戦術を展開している。戦略・戦術は必ずしも1対1である必要はなく、場合によっては複数の戦術を実践した結果、ひとつの戦略を達成できることもある。

【事例3】国内市場での生き残りをかけた集中戦略/スズキ

国内大手の自動車メーカーである『スズキ』は、市場で生き残るために「集中戦略」に取り組んでいる。

集中戦略とは、進出する市場や地域、ターゲットをあえて絞り、特定の顧客のみを引き入れる戦略のこと。スズキはこの戦略を成功させるために、一般的な乗用車に加えてトラックやワゴンの開発にも力を入れてきた。また、同社は新興国市場にも進出をしており、いまやインドで走る自動車の半分はスズキ車と言われている。

参考:スズキ「スズキ、2030年度に向けた成長戦略を発表」

スズキは国内最大の自動車メーカーではないが、その立場を自覚することで効果的な戦略・戦術を打ち出している良い例だ。仮に優れた競争力や経営資源がなくても、同社のように工夫をすれば業界で生き残ることが可能になる。

中長期的な視点を意識し、効果的な戦略・戦術を組み立てよう

今回紹介した事例のように、戦略・戦術の策定は競争力のアップにつながる。ただし、規模の小さい企業は戦術のみに目がいきがちなので、まずはきちんとした戦略を立てることから取り組みたい。

中長期的な視点も忘れずに、一貫性や整合性のある戦略・戦術を組み立てていこう。