クラウド会計ソフトは、従来のインストール型・パッケージ型と呼ばれる会計ソフトと同じように会計処理ができる機能を備えながら、その会計ソフトによる「作業場所」が、自社のパソコンではなくクラウドサーバー上となる。このことから、従来の会計ソフトにない便利な特徴がある。

目次

そもそも、クラウド会計ソフトって何?

クラウド会計ソフトとは、インターネット上のクラウドサーバーで提供される会計ソフトである。ユーザーは会計ソフトの運営会社と利用契約を締結し、クラウドにアクセスをすることによって、日々の仕訳や決算処理、税務申告などを入力することができる。

クラウド会計ソフトの特徴

場所を選ばず使える

従来の会計ソフトはインストールした端末でなければ使うことができないが、クラウド会計ソフトでは、インターネット環境があればデータにアクセスし、入力・管理ができる。

このことから、端末や場所を選ばずに会計処理を行ったり、入力されたデータを好きな時間に確認したりすることも可能だ。例えば、経理担当者が在宅で働けるようになったり、社長が移動中にいつでも試算表などを確認したりできるようになる。

法改正にスムーズに対応できる

法改正が会計ソフトに影響を与えることは少なくない。例えば、消費税の税率の改正やインボイス制度のような改正があれば、消費税の区分が変わるため、会計ソフトの仕様変更が必要になる。このような場合、従来の会計ソフトであれば手動でアップデートをしなければならない。アップデート時には、通常、追加料金が発生する。クラウド会計ソフトの場合はバージョンアップをすることで、基本的には無料で新しい制度に対応できる。クラウド会計ソフトの料金は月額制、あるいは年契約制であるため、随時のアップデートに追加料金は発生しない。

他のシステムと連携しやすい

クラウド会計ソフトは、給与計算、勤怠管理、経費精算、受発注、レジなど外部のシステムと連携させやすい。連携させることによって、対応する仕訳を自動化することもできるし、逆にクラウド会計ソフトに連携させるためにバックオフィス業務をデジタル化して、業務の工程や個々の成果や働き方を見直すきっかけにすることもできる。従来の会計ソフトも一つのパソコンに同じラインアップのソフトを集約させるなどすれば他のシステムと連携させることはできるが、クラウド会計ソフトでは多種多様な他社のサービスとの連携に強いことに特徴があると言える。自社のニーズに合うシステムをクラウド会計ソフトと連携させることによって、その会社に合った業務効率化を進めることもできる。

電子帳簿保存制度に対応しているものが多い

クラウド会計ソフトには、電子帳簿保存制度に対応しているものが多い。同制度に対応した保存をすれば、紙による帳簿書類の保存が必要なくなるため、業務効率化や管理コストの減少が期待できる。従来の会計ソフトでも、電子帳簿保存制度に対応することは可能である。

しかしクラウド会計ソフトには、制度の改正に対応しやすいこと、専用のクラウドストレージに書類をアップロードするだけでスキャナ保存や電子取引データ保存に対応できるサービスがあること、さらに自動仕訳など他の機能と連携させられることなど、多くの人にとって使いやすい点が多い。

(参考:電子帳簿保存法とは)

電子帳簿保存法とは、税務上、紙保存が義務づけられている帳簿や書類を、電子データで保存する方法を定めたものである。①電子帳簿保存、②スキャナ保存、③電子取引のデータ保存の区分で、それぞれ①データで作成した帳簿書類の保存方法、②紙で授受した書類のデータ化と保存方法、③最初からデータで授受した取引に関する書類の保存方法を定めている。紙保存をやめて電子帳簿保存法に基づくデータ保存を始めるかどうかは企業の任意(※)であるが、データ保存を始めるなら、基本的には同制度の定める方法にしたがって保存をする必要がある。制度創設時は①のみであったが、平成17年度に②スキャナ保存、令和3年度に③電子取引の保存が追加されている。

(※)3つのうち電子取引のデータ保存のみ義務化されている。ただし、データ保存ができない相当の理由があり、かつ、税務職員のダウンロードの求めに応じられる場合は、令和6年以降、猶予措置の対象になる。猶予措置では厳密な保存要件を満たしていなくとも授受した取引データを保存することが認められている。

会計事務所と処理状況を共有しやすい

クラウド会計ソフトを使うと会計事務所と会計処理状況を共有しやすくなる。これにより、会社の業務効率化に繋がることがある。従来の会計ソフトを使って自社で会計処理をしている会社の場合、会計事務所の担当者が毎月の訪問のたびに会計ソフトをインストールしているパソコンの前に小一時間ほど座って、その月の処理に誤りがないかチェックすることがあるだろう。その間、会社はそのパソコンを使えず、経理の担当職員は対応要員として、隣で待機するしかないこともある。

もちろん、それが良い場合もあるだろう。しかし、デジタル化や業務効率化の意識が高まる中で、その時間にもどかしさを感じている経営者もいるのではないだろうか。そのような場合は、クラウド会計ソフトを導入し、会計事務所と処理状況を共有することによって仕事がしやすくなるかもしれない。顧問先に相談してみると良いだろう。

クラウド会計ソフトの選び方

料金で選ぶ

クラウド会計ソフトの料金は、月額制や年額制である。月契約と年契約を選べるものと年契約しかできないものがある。年契約も選べる場合は、年契約のほうが割安になる。

中小企業の月あたりの料金は3,000円~5,000円ほどが目安となる。なお、個人事業や小規模事業からプランを刻んでいるクラウド会計ソフトの利用料金は、一般的には安い。しかし、ある程度の規模に達すると大きく上がる傾向も見られるので、会社の規模によっては注意が必要だ。

会社のビジョンやDX化の方針で選ぶ

クラウド会計ソフトの多くは、使える機能の範囲や対応人数の異なるプランが用意されており、規模の大きい企業向けのプランであるほど料金が高くなる。これから企業規模を拡大したい経営者は、こうした上のプランに切り替えられるクラウド会計ソフトを選ぶとよいだろう。また、社内の各システムとクラウド会計ソフトを連携させることを前提にDX化の全体像を描き、なるべくそれに合うソフトを選ぶ方法もある。

電帳法の対応状況で選ぶ

電子帳簿保存制度をこれから導入したい場合は、電子帳簿保存法の対応状況で選ぶこともよいだろう。クラウド会計ソフトのホームページなどを見て「電子帳簿保存法に対応済み」などの文言から選ぶこともできるが、それとは別に、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が要件適合性の確認(認証)をしているかどうかで判断することもできる。JIIMAのホームページには、スキャナ保存、電子帳簿の保存、電子書類の保存、電子取引の保存の4項目で、それぞれ認証された会計ソフトが公開されている。

会計事務所のサポート対象で選ぶ

迷った時は、顧問先の会計事務所の意見を聞いて選ぶとよいだろう。会計事務所は通常いくつかのクラウド会計ソフトに精通しているが、使い慣れている職員がいないソフトを選ぶと、操作のアドバイスや導入のための支援を求められても即座に対応しづらいところがある。そうした支援を顧問先に期待する場合は、あらかじめ意見を聞いておくとよいだろう。

クラウド会計ソフトの比較

ここからは、いくつかのクラウド会計ソフトを比較する。会社の規模によって選びやすいものや、他のシステムや同じシリーズの製品と連携させやすく、電子帳簿保存制度にも対応しているものになる。

マネーフォワードクラウド

マネーフォワードクラウドは、株式会社マネーフォワードが運営するクラウド会計である。個人向け、小規模向け、中小企業向け、IPO準備・中堅~上場企業向けと幅広い企業規模に対応できるプランが用意されている。銀行やクレジットカードの明細、電子マネー、他多数のシステムと連携できるほか、マネーフォワードクラウドBoxに書類をアップロードして電子帳簿保存法にしたがった一元管理をすることができる。

電子帳簿保存法のJIIMA認証については、スキャナ保存、電子帳簿保存、電子書類保存、電子取引保存のすべてにおいて、マネーフォワードクラウドシリーズのラインアップで認証を受けている。

【料金プラン】

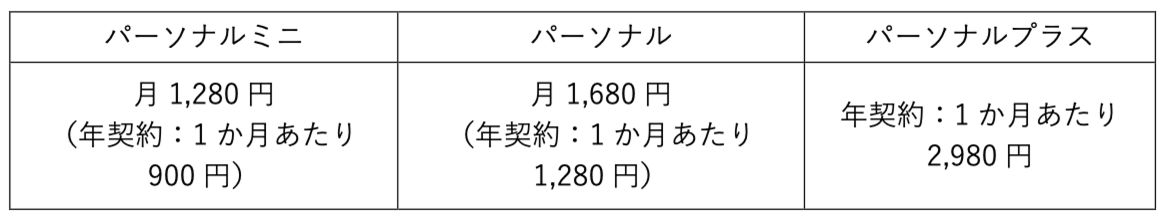

・個人事業主向け

・小規模~中小企業向け

スモールビジネスは小規模事業者向け、ビジネスプランは中小企業向けのプランとなる。

スモールビジネスの利用者目安は3人以下、ビジネスプランの利用者目安は4名以上とされている。

・IPO準備・中堅~上場企業向け

料金は問い合わせ

freee会計

freee株式会社が運営するクラウド会計ソフトである。シンプルなデザインの入力画面が特徴であり、会計の知識がなくても感覚的に操作しやすいといえる。また、金融機関やクレジットカード会社、電子マネー、各ECサイト、決済レジシステムなど4,000以上のサービスと連携した「自動で経理」で、AIによる自動仕訳が可能とされている。freee会計はスキャナ保存と電子取引データ保存のJIIMA認証も受けており、電子帳簿保存制度にもとづく保存も可能である。

【料金プラン】

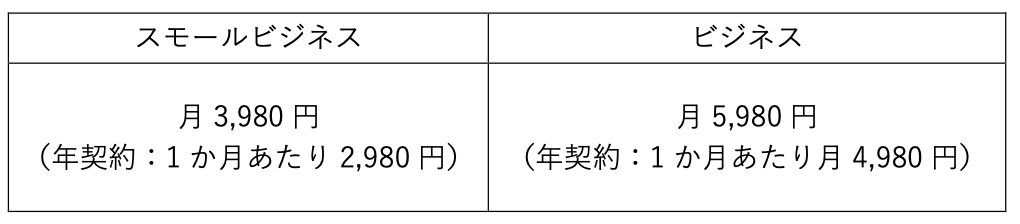

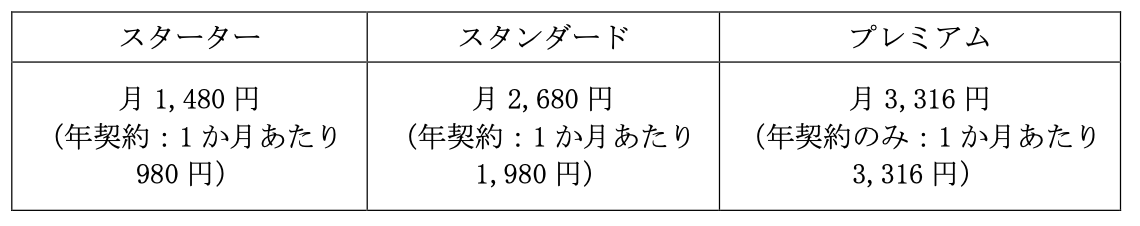

・個人事業主向け

プレミアムプランは、メンバーの利用権限の管理や電話サポートなどが使用できる。

・法人向け

ベーシックから経費精算の機能や電話サポートが使用できるようになる。

弥生会計オンライン

「弥生シリーズ」のクラウド会計ソフトである。経理や会計事務所の経験者の中には使ったことのある人が多いだろう。「スマート取引取込」では、金融機関、クレジットカード会社、電子マネーなどの取引データを連携先から自動で取り込んだり、スマホやスキャナで紙の領収書やレシートの画像を取り込んだりできる。取り込んだデータは自動仕訳が可能だ。

また、電子帳簿保存法とインボイス制度の両方に対応した「スマート証憑管理」では、書類の適正な保存だけでなく、文字を読み取って適格請求書の適正性の判定も行う。料金はセルフプランとベーシックプランがあるが、機能に違いはなく、セルフプランはサポート期間が初期最大2か月となっている。

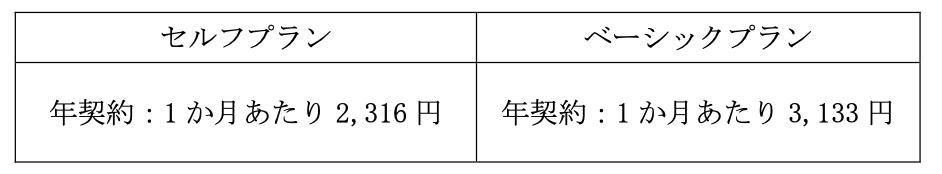

【料金プラン】

勘定奉行クラウド

勘定奉行クラウドは、株式会社オービックビジネスコンサルタントが運営するクラウド会計である。販売管理から人事労務まで「#### #### 奉行クラウド」のラインアップで会計を含む企業活動をDX化し、生産性の向上を支援する。金融機関等のデータを連携させた自動仕訳の機能はもちろん、電子帳簿保存法に対応した保存も可能である。スキャナ保存、電子帳簿保存、電子書類保存、電子取引保存のすべてにおいて、勘定奉行クラウドでJIIMA認証を受けている。また、システムはマイクロソフト社の「Microsoft Azure」で管理・運用しており、セキュリティレベルの高さを特長の一つとして掲げている。

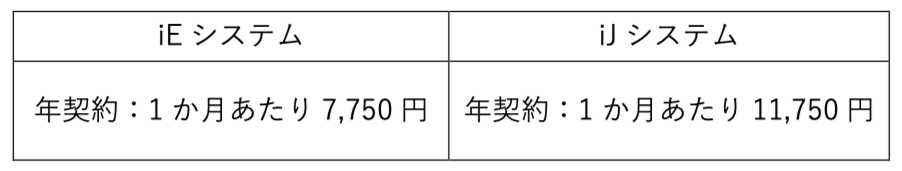

【料金プラン】

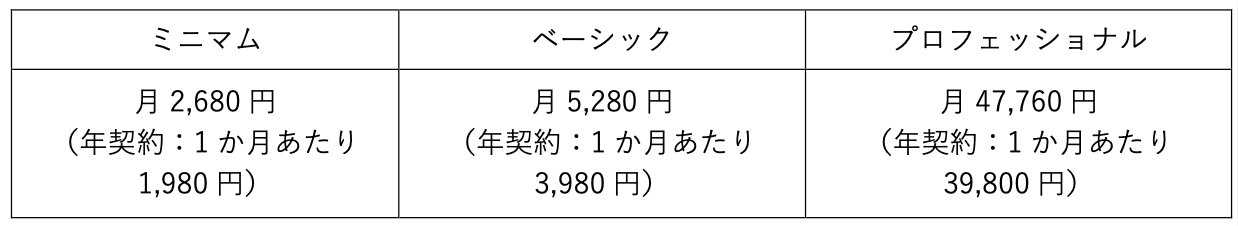

・小規模企業向け

・最低料金から電話サポートあり

・30万伝票明細まで登録できるクラウドが標準で付与

・料金内に専門家ユーザー用のライセンスが付与

・初期費用が別途50,000円から発生

(中小企業向けの料金プランも同様)

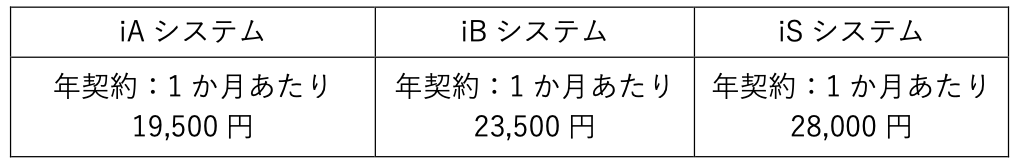

・中小企業向け

iBシステムは予算実績対比表、経営分析など多角的分析機能が、iSシステムは管理会計機能が追加される。

・中堅・成長企業・グループ企業、グローバル企業

料金は問い合わせ

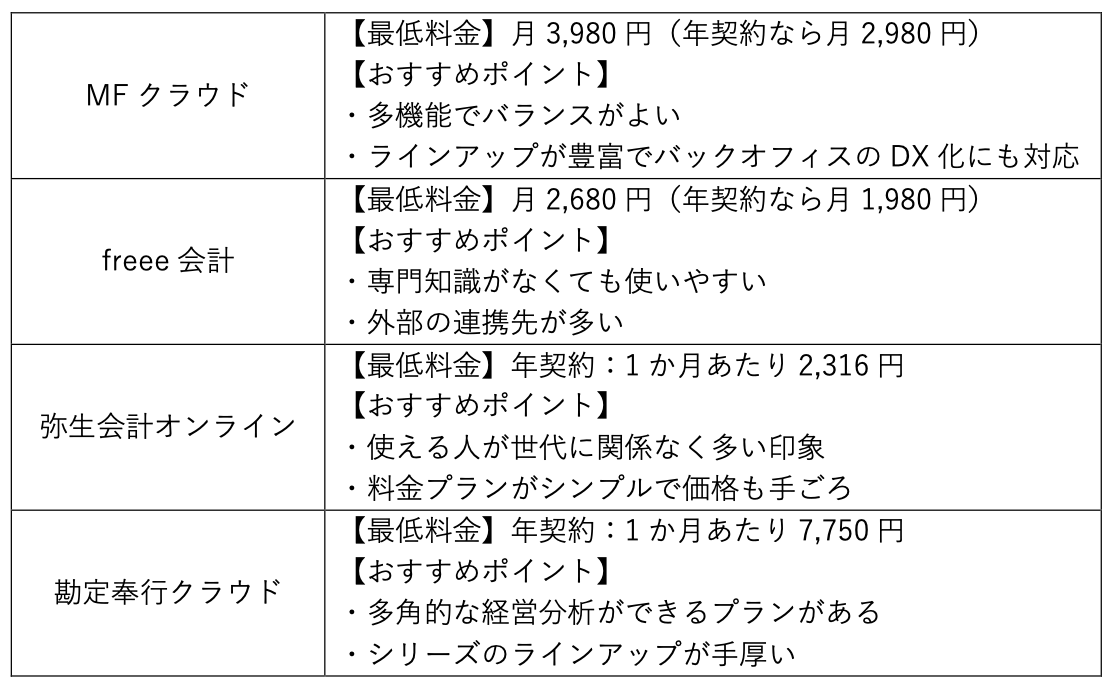

クラウド会計ソフトの比較

上記のクラウド会計ソフトを比較するため、それぞれ企業向けプランの最低料金と簡単なおすすめポイントをまとめる。

特定業種のクラウド会計ソフトも

建設業や医療介護福祉などの業界は、その会計処理に特徴がある。クラウド会計ソフトを導入する際は、その業種専用のシリーズとも比較すると後悔がないだろう。

例えば、下記のようなものがある。

・TKC MX2クラウド

病医院に特化したTKCのクラウド会計システム。

・PCAクラウド建設業会計・社会福祉法人会計

建設業や社会福祉法人の会計に特化したPCAクラウドのシステム。

・カイポケ会計・労務

介護サービスを総合的に支援するクラウドサービス。マネーフォワードクラウドと連携して会計処理ができる。

クラウド型会計システムは便利かどうかをよく検討してから

クラウド型会計システムは、外部データの連携や共有など便利な機能が多いがインストール型にはない不便さも抱えている。また外部データjとの連携機能を活用しない場合は、あまりメリットはない。まずは本当に自分が行っている経理業務をクラウド型会計システムが便利にしてくれるのかを検討し、そのうえでソフト選びを行うことが賢明だ。

文・中村太郎(税理士)