M&A会社を利用する場合、成功報酬などの手数料はどれくらいかかるのだろうか。手数料形態はM&A会社によって異なり、依頼先によっては複数の費用が生じる。本記事では、M&A手数料の種類や相場、優秀なM&A会社を安く雇うためのポイントを紹介する。

目次

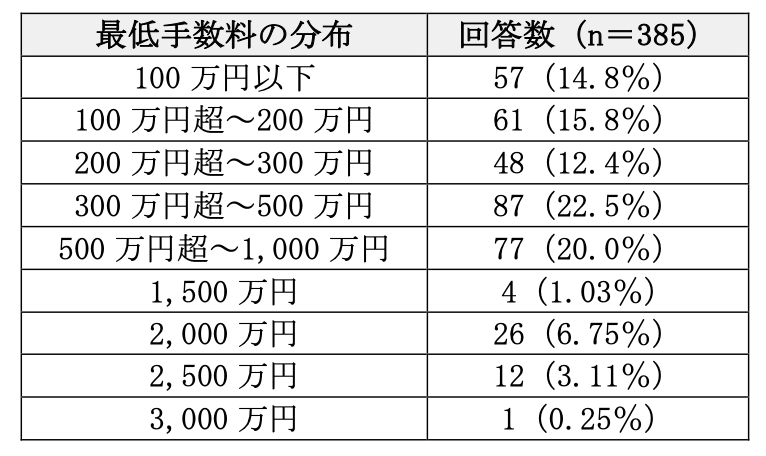

M&A手数料の相場は500万円以上

中小企業庁の資料「M&A支援機関登録制度実績報告等について」によると、M&Aの最低手数料は500万円に設定されているケースが最も多い。300万円以下の支援機関も見られるが、実際には着手金や中間金、成功報酬が発生することもあるため、M&A手数料の相場は500万円以上といえそうだ。

実際に、3割以上のM&A支援機関では最低手数料が500万円を超えており、大規模な案件では2,000万円を超えることもある。ただし、最低手数料を設定していない支援機関も存在するため、上記のデータはあくまで参考程度に留めてほしい。

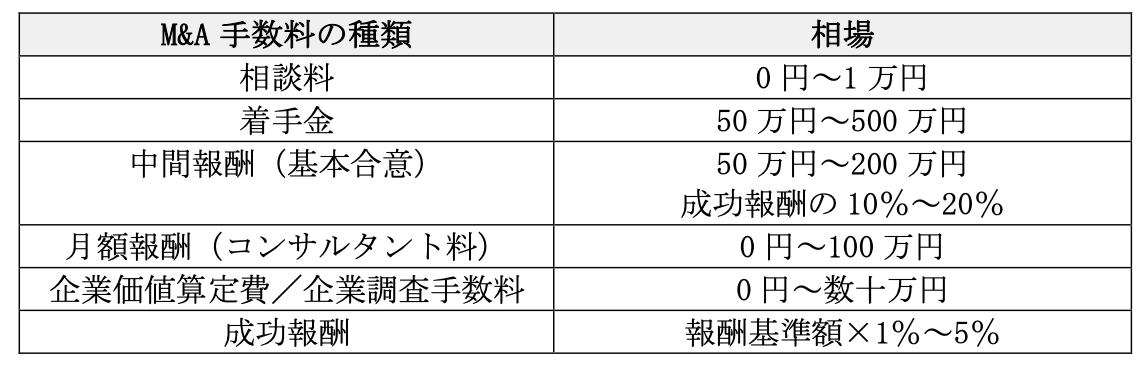

M&A手数料の種類と相場

以下の表は、M&Aでかかる手数料の種類と相場をまとめたものである。

ここからは手数料の種類別に、発生するタイミングや理由、相場について詳しく解説しよう。

相談料

M&A会社への相談料は、1万円程度が相場である。中には無料で相談できるM&A会社もあるため、相談先によっては節約できるコストといえるだろう。

参考として、以下ではM&A会社に相談できる内容の例を紹介する。

・そもそも自社の課題の解決にM&Aが適切なのか

・M&Aを進める流れ

・買い手企業が見つかる可能性

・売却代金はいくらくらいになるのか

M&Aの見通しを立てるとともに、M&A会社の力量や自社との相性を判断できるため、契約前には相談をしておこう。

着手金

着手金は、M&A会社と業務委託契約を締結する際に支払う費用である。一般的には300万円~500万円が相場とされるが、近年では着手金を無料としているケースも多い。また、中小企業庁のガイドライン(※)では50万円~100万円の事例が紹介されている。

(※)参考:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第2版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」)

着手金を支払う段階では、M&Aの成立は保証されていない。しかし、M&Aに向けてアドバイザーやコンサルタントが売却企業の資料作成や買い手候補に対する打診などを行うため、着手金はその際の人件費や実費という位置づけになる。したがって着手金は、たとえM&Aが成立しなくても返金されることはない。

中間報酬(基本合意)

「第1次成功報酬」とも呼ばれる、売り手と買い手の基本合意が締結された際に支払う手数料である。中小企業庁のガイドラインでは50万円の事例が紹介されているが、一般的な相場は50万円~200万円程度、成功報酬の10%~20%とされている。

基本合意の契約内容は、M&Aの基本条件や企業調査の期間、最終契約までのスケジュールなどだ。基本合意の後、企業調査や最終交渉が行われるが、その結果M&Aが成立しないケースもある。その場合も、中間報酬は返金されない。

月額報酬(コンサルタント料)

月額報酬は、アドバイザーやコンサルタントが活動するための人件費・実費として、M&A会社に毎月支払う報酬だ。中小企業庁のガイドラインでは10万円の事例が紹介されており、一般的な相場は0円~100万円程度である。

月額報酬は着手金と同様、M&Aが成立しなくても返金されない。また、交渉が長引くほど月額報酬が増えることになる。「M&A成立は難しい」と判断しても、月額報酬を目当てに契約の継続をすすめる悪徳会社もある一方で、近年は月額報酬を請求しないM&A会社も増えている。

なお、前述の着手金と中間報酬の代わりに、月額報酬を用いるM&A会社も見受けられる。

企業価値算定費/企業調査手数料

企業価値算定費は、売り手企業が自社の売却価格を算定するために支払う費用である。相場は数十万円とされるが、着手金や月額報酬との違いが分かりにくいため、無料にしているM&A会社も多い。

売り手企業、買い手企業のそれぞれがしっかりとした調査を受けて内実を明らかにすることは、M&Aを成功させるために欠かせない。

成功報酬

成功報酬は、最終契約の締結時に支払われる手数料だ。したがって、交渉が最終契約に至らなければ発生しない。金額は、報酬基準額に一定の料率(1%~5%)をかける「レーマン方式」によって算出される。詳しい算定方法は、後述する。

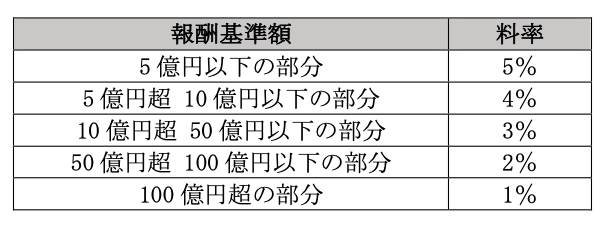

M&Aの成功報酬を決めるレーマン方式とは

成功報酬の算定方法としては、報酬基準額に一定の料率をかけて求めるレーマン方式が最も多い。中小企業庁の資料(※)によると、回答した支援機関のうち84.1%がレーマン方式を採用している。

(※)参考:中小企業庁「M&A支援機関登録制度実績報告等について」

報酬基準額については、企業価値や株価、移動総資産、受取額などから計算されており、標準的な料率は以下の通りである。

通常、レーマン方式では報酬基準額を「5億円以下」「5億円超~10億円以下」のような区分にして、区分ごとに成功報酬を計算する。例えば、報酬基準額が13億円の場合は、単に3%を乗じるわけではない。

参考として、以下では報酬基準額を13億円とした場合の計算例を紹介する。

<5億円以下の部分>

5億円×5%=2,500万円

<5億円超 10億円以下の部分>

5億円×4%=2,000万円

<10億円超 50億円以下の部分>

3億円×3%=900万円

<実際の成功報酬>

2,500万円+2,000万円+900万円=5,400万円

手数料はM&A会社により大きく異なる

M&Aにおける手数料の概略を紹介したが、実際に支払うことになる手数料は、M&A会社によって大きく異なる。どのような違いがあるか、見ていこう。

成功報酬に最低保証額があるケース

M&A会社によっては、成功報酬に最低保証額を設定していることもある。小規模な案件の場合、レーマン方式による算定では十分な成功報酬を確保できない可能性があるためだ。

最低保証額はM&A会社によって幅があり、500万円~2,500万円程度が目安となる。

売却額に負債などを加えるケース

中小企業庁の資料(※)によると、レーマン方式の報酬基準額は株価(売却額)で決められることが多い。ただし、回答した支援機関のうち60%以上は、別の方法で報酬基準額を計算している。

(※)参考:中小企業庁「M&A支援機関登録制度実績報告等について」

実際にどのような計算方法があるか、主なものを紹介しよう。

<オーナー受取額基準>

オーナー受取額基準では、会社が株主やその親族から借入をしている負債である「役員借入金」に、株式価格を加えて報酬基準額を計算する。役員借入金は会社売却の直後に返済されることが多いものの、返済が受けられない場合は、売却によって実際に手にする金額より多い金額を基準として、成功報酬が算定される。

<企業価値基準>

企業価値基準では、株式価格に有利子負債(役員および銀行からの借入金の総額)を加えて報酬基準額を計算する。「企業価値は株式価格と有利子負債を加えたもの」とされているため、企業価値基準はフェアと言えばフェアである。しかし、銀行からの借入金は売り手の手元に入らないため、納得できないケースもあるだろう。

<移動総資産基準>

移動総資産基準は、株式価格に負債の合計額を加えたものを報酬基準額とする方法だ。買掛金や前受金の額まで報酬の基準とされるため、これらが多い会社では成功報酬が大きく増えることになる。

レーマン方式のテーブルをアレンジしているケース

レーマン方式の区分を、独自にアレンジしているケースもある。

例えば、前述の「5億円超~100億円以下」の区分をすべて1%ずつ値引きして、代わりに「5億円以下」の部分を6~10%とするようなM&A会社も見られる。このような形式にすると、M&A会社は売却額が小さくても一定の成功報酬を確保できる。

着手金や月額報酬、中間報酬などを無料とするケース

着手金や月額報酬、中間報酬などを無料とし、成功報酬のみを受け取る「完全成功報酬型」のM&A会社も多い。顧客の立場からすれば、実際にM&Aが成立するまで報酬が発生しない完全成功報酬型は、メリットが大きいように見えるだろう。

しかし、M&A会社の働きや寄り添い方の面では、デメリットが生じることもある。例えば、サービスの質ではなく報酬を重視するM&A会社は、「何が何でもM&Aを成立させよう」という姿勢になるかもしれない。その結果として、「売り手企業に合った相手」ではなく「M&Aが成立しやすい相手」を紹介する可能性があるのだ。

一方で、着手金などを支払ったにも関わらず、「結局1社もマッチングしてもらえなかった」などの事例も存在する。つまり、手数料体系だけでM&A会社の良し悪しを判断することは難しいため、実績や得意分野、提案力、顧客への対応なども確認しておきたい。

M&A会社の役割とは?手数料を払うメリット・デメリット

前述の手数料を支払う代わりに、M&A会社はどのような役割を果たしてくれるのだろうか。ここからは、M&A会社を利用するメリット・デメリットを紹介する。

M&A会社を利用するメリット

<M&A会社を利用するメリット>

・幅広いネットワークから相手企業を探してもらえる

・適正な取引を実現しやすくなる

・トラブルを回避できる

・本業に集中できる

通常、M&A会社は買い手と売り手の仲介役であり、双方が納得できるようにマッチングをしている。候補企業のリストをはじめ、相手探しに役立つさまざまな情報を提供するため、M&A会社を利用すると目的を達成できる可能性が高まる。

また、想定外のリスクに備えられる点も、M&A会社を利用する大きなメリットだ。専門家の観点から、不正やトラブルなどを回避してくれるため、経営者は本業に集中しやすくなる。

M&A会社を利用するデメリット

<M&A会社を利用するデメリット>

・手数料がかかる

・M&Aに失敗しても手数料が返金されるとは限らない

・利益相反のリスクがある

手数料以外で注意したいデメリットとしては、利益相反のリスクが挙げられる。

M&Aの当事者は、立場によって目指しているゴールが異なる。分かりやすい例でいうと、買い手はできるだけ安く購入し、売り手はできるだけ高く売却することが目標になるだろう。

そのため、M&A会社を利用したとしても、買い手・売り手の双方が納得できるとは限らない。いずれか一方の利益が損なわれるケースもあるので、特に相手探しは慎重に進めることが重要だ。

優秀なM&A会社をなるべく安く雇うテクニックとは?

優秀なM&A会社をなるべく安く雇うテクニックを見てみよう。

1. 手数料以外の要素で2~3社に絞り込む

最初に、手数料以外の要素で「優秀」と思われるM&A会社を2~3社に絞り込む。絞り込むための情報は、M&A会社の公式ホームページや、業界に詳しい人の評判、あるいは人からの紹介などによって得られるだろう。

M&A会社は、手数料が安ければ良いわけではない。自社に最適な売却先が見つからなければ、手数料がどんなに安くても意味はない。まずは、優秀と思われるM&A会社を探すところから始めよう。

2. 各社に手数料の見積もりを聞く

2~3社に絞り込んだところで、手数料の見積もりを聞く。M&A会社に直接電話をするのが手っ取り早いだろう。電話の場合は、匿名でも問題なく答えてもらえるだろう。

3. すべての要素を考え合わせて1社に決める

最後に、手数料も含めたすべての要素を考え合わせ、1社に決める。他社と比べて手数料があまりに高い場合は別だが、M&Aは手数料だけで決めないことが重要だ。

M&A会社は総合的な観点から決定しよう

M&Aの手数料は、会社によって大きく異なる。手数料の金額が異なるだけでなく、支払い方法についても着手金などがある会社や、完全成功報酬型の会社などがある。

M&Aの第一の目標は、「自社にとって最適な相手とマッチングできる」ことだ。したがってM&A会社を選ぶ際は、手数料だけに囚われず、総合的な観点から検討するようにしたい。