この記事は2025年9月11日に「テレ東BIZ」で公開された「ニッポン“伝統の食”の革新者 第2弾 市場を開拓!味噌業界3位の実力」を一部編集し、転載したものです。

そのまま食べてもおいしいみそ~常識を超える味で消費量アップ

川崎市のスーパー「ライフ」溝口店の特設ブースで、生野菜にみそをつけて試してもらう試食販売が行われていた。これならみその味がダイレクトに分かる。

販売されていたのは「CRAFT MISO 生糀」(650g、626円/参考小売価格・以下同)。国産米100%の麹をたっぷりと使って甘みを引き出し、塩分は25%カットしているという。

コンセプトは“そのまま食べておいしいみそ”。従来のみそとは違うフルーティーな味わいを打ち出し、ヒットしている。

みその本場、長野県。「CRAFT MISO 生糀」を作っているのは下諏訪町に本社を構えるひかり味噌だ。従業員309人で売上高215億円。みそメーカーとしては大手である。

お昼時、本社の一室に社員たちが集まってきた。出されたのは料理のプロが考えたレシピで作った料理。この日のメニューは「ブロッコリーと半熟卵の味噌サラダ」と「トマト味噌クリームペンネ」だ。

ひかり味噌では2カ月に1回、こうしたランチ会を開催し、社員たちの親睦を深めている。料理のレシピはホームページで公開。みその魅力を広げる取り組みをしている。

ひかり味噌社長、林善博(65)は「いつまでもみそイコールみそ汁、みそ汁のためのみそにこだわっていると、市場開拓できない。全く違う場所でどうやってみそを使ってもらうのかをやっていかないといけない」と語る。

みその用途を広げることで成長しているひかり味噌。みそ業界が縮小傾向にあるなか、14年連続で売上を伸ばし、「マルコメ」「ハナマルキ」につぎ、今や業界3位まで成長した。

ひかり味噌躍進の秘密1~みその常識を超える味

みそ汁用ではない「家に二つ目のみそ」というニーズを掘り起こし、売り上げを伸ばしている「CRAFT MISO 生糀」は長野・飯島町の飯島グリーン工場で作っている。

通常、みそは蒸した大豆に米麹と塩を加えて発酵・熟成させて作る。「CRAFT MISO 生糀」はここからさらに手間をかけているという。

生産部・小平文明が案内してくれたタンクの中身は独自技術で作った特別な米麹。「風味のキモ」(小平)で、非公開のトップシークレットだ。

この特別な米麹を、出来上がっていたみそに加え、さらに熟成させる。この手間を加えることで、独特の甘みを持つフルーティーな味わいが生まれるという。試作を繰り返し、1年以上かけて完成させた苦心作だ。

「CRAFT MISO 生糀」のコンセプトを考えたのは東京・文京区にある東京オフィスのマーケティングチーム。何度も試食を繰り返す中で答えにたどり着いたという。

「試作品があがってきて、『このまま食べてもおいしいよね』という発見があったので、『そのまま食べる』をコンセプトにしました。もっと気軽に楽しめるみそを提供することで、若いユーザーを獲得できるんじゃないかと」(コーポレートマーケティング本部長・林恭子)

狙いは当たり、2022年の発売以来、売り上げは年平均2倍ずつアップしている。

ひかり味噌󠄀躍進の秘密~圧倒的な商品数&試食作戦

ひかり味噌躍進の秘密2~圧倒的な商品数

ひかり味噌のもう一つの強みが作っている商品の種類の多さだ。

▼ひかり味噌のもう一つの強みが1000点以上という圧倒的な商品の種類の多さだ

有機栽培の原料にこだわったみそや減塩みそなどの自社ブランドのほか、大手スーパーやドラッグストアのプライベートブランド、業務用など、みそだけで約200種類。加工食品などを加えれば1000点以上という圧倒的な商品数を製造している。

大豆や米などの原料の種類や配合比率を変えたり、発酵や熟成の条件を変えたりすることで、味や風味の異なるみそを作りだせるのだという。

入社28年目の生産部・小松陽介が案内してくれたのは、みそを寝かせて熟成させる熟成庫。ここに最高級のみそが眠っている。熱を加えることなく自然のまま発酵させる10年ものの天然醸造だ。

みそは気温などの条件や熟成期間によって、作るたびに味が変わる。だから定期的に状態を確認し、出荷のタイミングなどを判断する必要がある。ベストの状態に熟成させたみそは、麹の粒をつぶさないよう丁寧に手作業で容器に詰めて出荷する。

▼麹の粒をつぶさないよう丁寧に手作業で容器に詰めて出荷する

ひかり味噌の最高峰は「天然醸造味噌 名匠」(500g、2603円)。贈答用の高級品として百貨店などで扱われている。

「みそメーカー各社が何トン生産して出荷するかを競う時代ではなくなった。持っている一番コアの部分は変えなくていい。だけどそれ以外はお客様の嗜好(しこう)に合わせて大胆に変えていかないといけない」(林)

そんな思いから作ったのが「2025年味噌ヌーボー初熟(はつなり)」(400g、756円 ※2025年10月1日より限定発売)。「名匠」とは真逆の発想で、ボージョレヌーボーのように短期熟成、出来立てを味わうというコンセプトだ。

▼短期熟成、出来立てを味わうというコンセプトの「2025年味噌ヌーボー初熟(はつなり)」

ひかり味噌躍進の秘密3~徹底的な試食作戦

さいたま市内の「イオンモール与野」にいた広域営業課・蓼沼舞。2025年発売した新商品の試食販売を行うという。用意したのは甘酒だ。キャッチフレーズは「キュンとすっぱい甘酒」。新しい発想で作った商品だという。

▼2025年発売した新商品の試食販売を行う、用意したのは甘酒だ

「すっぱい甘酒だとイメージが湧かない。やっぱり食べていただいておいしいと分かって購入いただくということで、その機会の創出はしっかりとやっています」(蓼沼)

ひかり味噌が新商品を展開する際、力を入れているのが試食販売。場所は定番のスーパーだけではない。過去には全国のキャンプ場やマラソン大会などの野外イベントで「クラフト味噌」を配ったこともある。

新しい味わいを地道なやり方で広め、ヒットにつなげているのだ。

後発メーカーの逆襲劇~「悔しい気持ちでいっぱい…」

東京オフィスで会議が行われていた。イギリスの取引先とのオンラインでの商談だ。

イギリスの日本食チェーン「itsu」の商品にひかり味噌のみそが採用され、日本での販売も目指すことになったという。林は海外企業との商談には自ら積極的に参加している。

「今後のひかり味噌の成長戦略の推進力は海外市場をいかに開拓するかにかかっています。ここ5年、10年は毎年10%ほど市場規模が拡大していく」(林)

ひかり味噌は1936年、林の曽祖父・末吉が創業した「マルニ味噌」から始まった。当時、長野には「マルコメ」や「ハナマルキ」などすでに多くのみそメーカーがあり、ひかり味噌は後発からのスタートだった。

林が生まれたのは1960年。当時はまだ従業員30人ほどの規模で、両親が朝の4時から身を粉にして働く姿を見て育った。

「本当にきりきり舞いで余裕がなくて、自転車操業というか……。父親、母親が一生懸命汗水流して仕事をしているのを見ても、私が継がなければいけないという意識はなぜかなかったです」(林)

学生時代は英語が得意で欧米を一人で旅したことも。この頃から海外で仕事がしたいと強く思うようになっていく。

1982年、慶応大学法学部を卒業後、「信州精器」(現在の「セイコーエプソン」)に入社。念願だった海外営業に配属されアメリカやイギリスに駐在。充実した日々を過ごした。

だがエプソンに入社して10年ほどたった頃、突然、父・善八郎が「後を継いでほしい」と懇願してきた。

「『頼むから戻ってきてくれ』と、ほぼ毎日のように聞かされました。親を見捨てることはできないという気持ちが非常に強くなりまして」(林)

1994年、林は家業であるひかり味噌に入社。営業として取引先を回る日々を送った。

当時、主力商品は大手スーパーなどのプライベートブランド。取引先を回っていたある日、信頼するスーパーのバイヤーから「うちのプライベートブランドもいいけど、自分のブランドのみそはどうするの?」と言われた。

「悔しい気持ちでいっぱいでした。いかんせん、ひかり味噌の名前をお客様が知らない。認知度がない。売り場に行ってもどれか分からない。それが悔しかった」(林)

そこで林は、当時、販売していたものの、あまり売れていなかった自社ブランド商品「円熟こうじみそ」のリニューアルを決断する。

原料を普通の大豆から原価が2倍する有機大豆に変え、価格は据え置きで売り込んだ。

「圧倒的な特徴を商品に持たせようと。販売量が圧倒的に増えれば、製造コストアップは吸収できるだろうという読みでした」(林)

林の狙い通りこれが大ヒット。全国のスーパーで取り扱いが増え、ひかり味噌の知名度も上がっていった。

世界的有名店との出会い~海外販売に大きな転機

自社ブランドを成功させた林は2000年、40歳にして社長に就任。2003年にはロサンゼルスに拠点を設け、自ら全米を回り売り込みに励んだが、販売は伸び悩む。

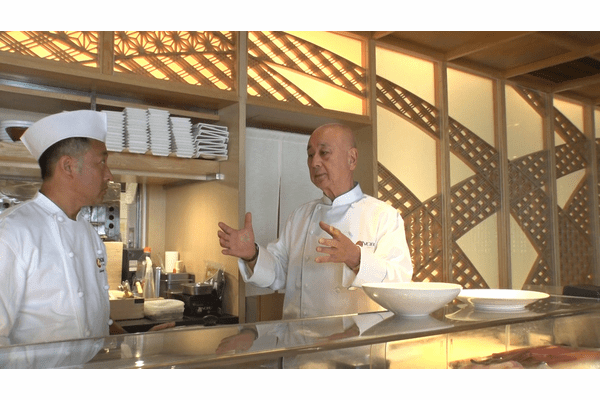

そんな時に出会ったのが、世界的有名店「NOBU」のシェフ、松久信幸さんだ。ロサンゼルスの店を営業で訪ねると、逆に向こうから相談を持ちかけられた。

▼世界的有名店「NOBU」のシェフ、松久信幸さん

「ペースト状のみそを乾燥して自分たちでドライみそをつくっていました。その工程には一週間ぐらいかかる。毎日、大変だったんです」(松久さん)

作るのが大変だから、代わりにひかり味噌で製造してくれないかと相談されたのだ。

「フリーズドライの技術を使うしかないだろうと。だけど信さんのレストランだけだとロットがまとまらず、やっても絶対もうからないと思いました。でもその時に『ノー』と言ったら、もう二度と会ってくれないだろうと思って、『やります』と言いました」(林)

そこから1年以上をかけて開発した「ドライみそ」。「NOBU」で手作りしていたものを完璧に再現した。

▼「NOBU」で手作りしていたものを完璧に再現した「ドライみそ」

「非常にうれしかったです。僕の思う通りの完成品ができあがり、これで『NOBU』独特の料理ができると、わくわくした記憶があります」(松久さん)

ひかり味噌が作った「ドライみそ」を気に入った松久さんは全世界の「NOBU」で採用を決める。すると「NOBUが使っているなら」と、他の店もひかり味噌を扱ってくれるようになり、海外売り上げは飛躍的に伸びた。

銀座にレストラン出店~「え、これがみそ?」

林の新戦略が、2018年に銀座に作った日本食レストラン「GINZA 豉 KUKI」だ。みその可能性を料理で示したいという思いが込められている。

「世界中から東京に人が集まる。その時に、我々が世界中にみそを発信しなかったら、経営者として失格だと。どうせやるならきちんとしたレストランにしようと」(林)

「車海老握り 味噌もろみ」は握り寿司にみそのもろみを載せたもの。「尾崎牛の夏野菜の味噌餡掛け」は尾崎牛のステーキをみそ餡で仕上げた。

▼尾崎牛のステーキをみそ餡で仕上げた「尾崎牛の夏野菜の味噌餡掛け」

見たことのないようなみそや発酵食品の料理を提供している。食べた人からは「これ、みそなの?」という感想も聞かれた。

「みそをいろいろなかたちで世界中の人に使ってもらいたい。我々が努力してニーズを探り当てて、これでもかと新しい使い方、新しい料理、新しい味付けを提案していかないといけない」(林)

※価格は放送時の金額です。

~村上龍の編集後記~

「ブランドや販路は自分で築く」というエプソンの社風に鍛えられたという。林さんの故郷は長野県で、散歩は諏訪湖畔に行き、夕方には涼しい風が吹いたそうだ。両親は、実家のみそ工場の広い敷地の中の一軒家で、身を粉にして働いていたそうだ。その様子を見て、育った。

父親はクラシック音楽好きでカラヤンが指揮するコンサートがあると、大阪まで聴きにいったらしい。田舎のみそ工場とカラヤン、両者が矛盾なく、ひかり味噌で共存している。

-

<出演者略歴>

林善博(はやし・よしひろ)

1960年、長野県生まれ。1982年、慶應大学法学部卒業後、信州精器(現セイコーエプソン)入社。1994年、ひかり味噌入社。2000年、代表取締役社長就任。

テレビ東京の人気経済番組が見放題の「ビジネスオンデマンド」

「テレビ東京ビジネスオンデマンド」とはテレビ東京で放送したニュースや報道番組の一部をインターネットで視聴いただくサービスです。経済を詳しく伝える最新ニュースを毎日更新し、旬な情報をお届けいたします。法人契約サービスも用意しており、社長本人や従業員の情報収集をサポートしております。