「取引先との関係がより強固に、支払条件が長期化できれば、御社のサプライチェーンはどれだけ変わるでしょうか?」 そんな問いかけから始まるNTTデータのサプライチェーン・ファイナンス(SCF)の紹介動画。この記事では、具体的な事例や業種イメージを補い、SCFの可能性とNTTデータの提供するプラットフォーム「Ascendi」TM(アセンディ)の価値を読み解きます。

目次

2025年7月、NTT DATA PRのYouTubeチャンネルに、“サプライチェーン・ファイナンス「Ascendi」 TMで企業成長を加速”という動画が公開されました。信用を資産に変える新しい金融のかたちとしてのSCF。こちらの動画についての解説記事になります。

「SCF」は誰のための仕組みか?

近年、日本国内でも紙の約束手形・小切手の廃止や金利上昇といった外部環境の変化により、企業の資金調達やキャッシュフロー改善に対する関心が高まっています。そのなかでSCFは、従来の「財務情報中心」の与信モデルとは一線を画し、「取引関係」や「商流データ」に基づく信用の見える化を通じて、企業経営を支える新たな金融インフラになろうとしています。

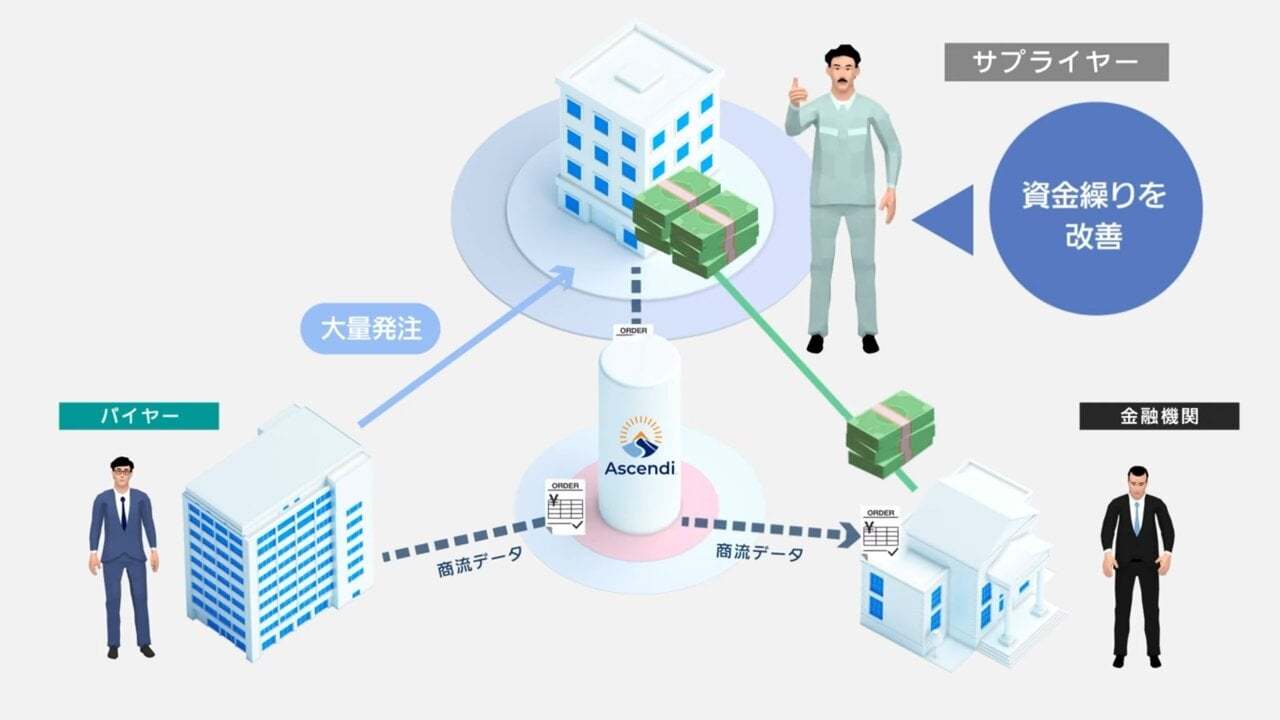

SCFという言葉はまだわが国では十分に世間に浸透していないかもしれませんが、仕組み自体はいたってシンプルです。たとえば、建設業界の中堅企業(バイヤー)が、資材メーカー(サプライヤー)から鋼材を仕入れるとします。通常、支払サイトは60日、90日と長く、サプライヤーは売上が立ってもすぐに現金が得られないため、資金繰りに課題を抱えることになります。

SCFは、この取引の“途中”に金融機関が介在し、サプライヤーが希望すれば、納品直後や発注直後といった早い段階で資金を調達できるようにします。しかもその審査は、バイヤーとの取引データや発注書に基づいて行われるため、従来必要だった担保や連帯保証人は不要となるケースも多いのです。

これは、単なる早期支払制度ではなく、「信用の再分配」ともいえる新しい金融のかたちです。

NTTデータの動画『サプライチェーン・ファイナンスとは』では、バイヤー、サプライヤー、金融機関といったそれぞれのプレイヤーの視点から、SCFの意義と将来性が語られています。

各プレイヤーの視点から見たSCF

ではここからSCFの枠組みに登場する各プレイヤーの視点から、どのような効果があるのかを見てみましょう。

バイヤーの視点──キャッシュフロー改善と関係強化の両立

まず、バイヤーのメリットは何でしょうか。バイヤーは問屋や小売店など、食品や工業製品を購入するプレイヤーであると想像してみてください。

ひとつは、バイヤーが手持ちの資金を有効に使うため、買掛金の支払期間を延長しても、工業製品や食品を製造するメーカーであるサプライヤー側が早期資金化できるため、バイヤーの資金繰りの柔軟性が高まることです。この動画では、東証プライム上場企業を例に、年間約800億円もの現金創出が可能になると試算しています。

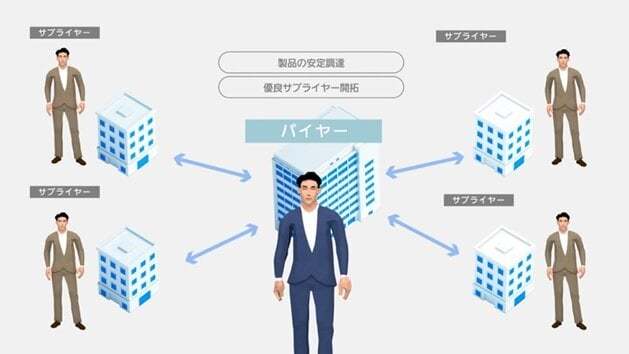

二つ目は、サプライヤーとの信頼関係の強化です。バイヤーがSCFプラットフォームに取引データを連係することで、サプライヤーの資金調達を間接的に支援できる。これは、中長期的に見て、安定調達や優良サプライヤーとの関係維持にもつながります。

たとえばある建設会社では、SCFの導入により資材メーカーの資金不安を解消し、部材の納品遅延リスクを減らすことで、工期の安定化につながることも考えられます。

サプライヤーの視点──「信用力」が低くても成長機会を逃さない

SCFは、とりわけ中小のサプライヤーにとって大きな武器となります。サプライヤーは、食品や工業製品を製造するプレイヤーであると想像してみてください。

食品製造や部品加工といったBtoB取引の現場では、発注が集中する繁忙期には大量の仕入れ・人員確保が必要になります。しかし、サプライヤーがバイヤーから売掛金を回収するまで2〜3カ月かかるケースもあり、キャッシュフローが追いつかずに受注を断念せざるを得ないこともあります。

SCFを活用すれば、バイヤーの発注書や納品データに基づいて、金融機関から即時に資金調達が可能になります。しかも、バイヤーの信用力を背景とした融資であるため、サプライヤー自身の財務体力が不十分でも、比較的有利な条件で資金を得ることができます。

「バイヤーと取引がある」という実績そのものが資金調達の“資産”になる──。

これは、これまで信用情報や財務実績に悩まされてきた多くの中小企業にとって、まさに画期的な仕組みなのです。

金融機関の視点──融資の「新しい評価軸」

SCFは、金融機関にも新たな機会をもたらします。

これまで日本の銀行は、企業の決算書や担保をベースにした伝統的な与信モデルを採用してきました。しかし、この方法ではスタートアップや中小企業、あるいは非連続的な成長を遂げようとする企業の潜在力を評価するのが難しいのが実情です。

SCFでは、リアルタイムでの発注・納品・請求データを評価の軸に据えることで、過去の実績だけでなく、「現在進行中のビジネス」に基づいた融資判断が可能になります。

これは、金融機関がリスクを抑えつつ、新たな融資対象を開拓する手段ともなりえます。特に地域金融機関などが地元企業との関係を深めるうえで、SCFは有力なツールとなるでしょう。

このように、バイヤー、サプライヤー、金融機関ごとにSCFを利用する意義があることがわかります。

事業の成長性に目を向けた融資を実現する「Ascendi」の特長

NTTデータは、SCFの可能性を最大限に引き出すプラットフォームとして「Ascendi」を提供しています。

Ascendiは、企業間にある既存の商習慣を変えずに、システム連携、データ共有、金融機関連携をスムーズに実現できることが特徴です。2026年末までに必要な紙の手形・小切手の全面的な電子化への備えや、電子インボイス制度やペーパーレス化の流れへの対応策としても注目されています。

Ascendiは、商取引の“見える化”と“信用補完”を実現し、バイヤー、サプライヤー、金融機関それぞれの課題を包括的に解決する仕組みとして、着実に導入実績を伸ばしつつあります。

信用を資産に変える、新しい金融のかたちとしてのSCF。

SCFは、単に資金調達手段を提供するだけでなく、企業間の信頼や連携を資金に変える“共助型”の金融インフラともいえるでしょう。

コスト削減でも値引き交渉でもなく、互いの成長を支える仕組みとしてのSCFは有効な金融サービスです。その可能性は、これからの企業経営においてますます重要になっていくでしょう。

なお、こちらの動画に加えNTTデータのDATA INSIGHTにも業界トレンド/展望を示すSCFの解説記事があります。合わせてご覧ください。

NTT DATA | DATA INSIGHT サプライチェーンファイナンスとは?商流データがもたらす共存共栄のサプライチェーンモデルを解説

※本記事の内容は、執筆者が所属する会社・団体の意見を代表するものではありません。

※「Ascendi」は、株式会社NTTデータの商標です。