あらゆる物価の上昇が続いているなか、労務費や原材料費、エネルギー費など、経営コストの増大に頭を抱えている経営者も多いのではないでしょうか。

「価格転嫁」とは、こういったコストの上昇分を、サービス・製品の販売価格に反映させることです。経営の安定化のためには、価格転嫁を適正に実施し、コストの増大を吸収して利益を確保することが必要です。

とはいえ、顧客離れや取引先との関係悪化などを懸念して、価格転嫁に踏み切れない中小企業も少なくないでしょう。また、しっかりした準備なしに価格転嫁を申し出ると、取引先などから受け入れてもらえない恐れが高くなります。

そこで、本記事では、価格転嫁の必要性を確認した上で、価格転嫁を成功させるために必要な準備や交渉のポイントを解説します。

価格転嫁とは?

| 「値上げ」と「価格転嫁」との違い |

|---|

事業に必要な「原価」や「費用」などの価格が上昇したときに、コスト増加分を製品・サービスの販売価格に転嫁させることを「価格転嫁」といいます。結果的には製品・サービス価格の値上げとなるので、この言葉が、単にコスト増加分の「値上げ」の意味で使われることもあります。

しかし、単に「値上げ」といわずにわざわざ「価格転嫁」という言葉が使われるのは、多くの場合、BtoB事業において「下請け」となっている中小企業が、コスト増加分(またはその一部分)を、自社だけで負担するのではなく、発注元企業を含めたサプライチェーン全体で負担してもらうという意図で用いられるときです。

つまり、「価格転嫁」という言葉は、単なる値上げではなく、「下請け取引の適正化」や「下請け企業の適正な利益確保」といったニュアンスが込められて用いられています。

| 国も価格転嫁を後押ししている |

|---|

中小企業は、事業コスト増加により価格転嫁の必要を感じても、なかなか実施できない状況がありました。それは、取引先からの発注が減らされたり、停止されたりすれば、事業コスト増加以上のマイナスの影響が生じる場合が多いためです。発注元に値上げを打診しても、「それなら御社とは取引をしない」といわれれば、値上げを諦めるしかないと考える経営者が大半でしょう。

そこで国は、適正な価格転嫁の必要性を啓蒙し、発注元にも理解を促進させるための施策を講じてきました。例えば、経済産業省・中小企業庁では、2021年9月から、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、価格転嫁・価格交渉の必要性を広くアピールして、中小企業が取引先との価格交渉をおこないやすい環境を整備してきました。

「価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果」│中小企業庁

また、2021年12月には、内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会の連盟で、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」が策定され、2023年にはその改訂版として「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が発表されています。

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」│公正取引委員会

他にも、発注者となる大企業向けの「パートナーシップ構築宣言」、独占禁止法や下請法に基づく価格転嫁交渉拒否に対する監視強化などの施策により、価格転嫁の推進が図られてきました。

| 価格転嫁交渉は広がっているが、その成否はわかれる |

|---|

これらの施策の効果もあり、価格転嫁の考え方は、発注元企業にも、中小企業にもある程度浸透してきており、交渉の実施自体は広がりを見せています。

中小企業庁では、価格交渉促進月間の効果を「価格交渉促進月間フォローアップ調査」として調査・公表しています。その2024年9月のデータ(「価格交渉促進月間(2024年9月)フォローアップ調査結果」)によると、「直近6か月間における価格交渉の状況」では、調査対象の企業のうち、54.9%で価格交渉がおこなわれているという結果になっています。

交渉結果については、コスト全般について「一部でも価格転嫁できた」とする企業が79.9%で、価格転嫁交渉を実施した企業の8割の企業が価格転嫁に成功しています。一方、交渉したもののまったく転嫁できない企業が18.8%、さらに、逆にマイナスになってしまった企業も1.2%あります。

この点について中小企業庁では「価格転嫁の状況は改善してはいるが、転嫁できない企業との二極化がみられ、転嫁対策の徹底が重要」であると総括しています。

また、日本商工会議所の「商工会議所LOBO」2024年10月調査結果によれば、コスト増加分の価格転嫁について協議が実施できた企業は7割超と高水準でありながらも、4割以上の価格転嫁が実現できた企業は52.2%にとどまっており、「価格転嫁が浸透してきているが、いまだ道半ばの状況である」としています。

これらの報告からは、価格転嫁交渉自体は広がっているものの、必ずしも転嫁が成功するわけではなく、成否がわかれている状況が読み取れます。

価格転嫁成功のプロセス1【準備】

上述のように、価格転嫁交渉自体は広まっているものの、交渉をしても必ず成功するわけではありません。

そこでここから、価格転嫁を成功に導くためのプロセスを解説します。

| (1)心構え |

|---|

①価格転嫁は全社プロジェクトとして、経営トップが主導して進める

価格転嫁交渉は、今後の経営の浮沈を決める重要な交渉になります。仮に、交渉窓口は営業部門になるとしても、担当者や部門長にまかせきりにするのではなく、必ず経営トップが方針を定め、主導しながら進めるようにしましょう。

②サプライチェーン全体で考える

先にも述べた通り、価格転嫁は単なる値上げではなく、コスト増をサプライチェーン全体で負担するという考え方が根底にあります。そのため、自社から発注している協力会社やサプライヤーがあるのなら、その企業のコスト増負担に対しては自社からの支払いを増加させることも考えなければなりません。その分も含めて、自社の発注元に価格転嫁をしていきましょう。

③受注段階から合理的な価格設定をおこなう

新規の取引(受注)をする際には、業務内容に応じて製品・サービスの単価を設定、提示しておくことが必要です。受注時点での価格を発注企業の「言い値」にあわせて、合理的な根拠なく設定していたり、単価の設定なしに「○○一式」といった形で大雑把な価格にしていたりすると、それを改定する際にも、合理的な根拠を示しにくくなります。

④業務の効率化、生産性向上の取り組みを進める

「事業コストが上昇したから、単純にそのまま価格転嫁したい」と考えるのでは、経営努力の不足だといわれても仕方ないかもしれません。自社として、まずは業務効率化やコスト削減などの経営努力をすることは、当然必要です。

| (2)原価計算を実施して製品・サービスごとの原価を把握する |

|---|

原価計算をおこない、製品・サービスごとの原価を把握します。製造業の場合、通常、決算時には原価計算をおこない、製造原価報告書を作成しているはずです。しかし、その作成を税理士にまかせきりにしていて、経営者が内容を把握していないということはよくあります。

また、サービス業などの場合は、そもそも原価計算をおこなっていないこともよくあります。

正しく原価計算をおこなうと、製品・商品別やサービス1時間単位などでの原価(労務費、原材料費、水道光熱費)を把握することができます。製品・サービス単位での原価が把握できれば、取引先ごとの原価の増加が算出でき、価格転嫁交渉の客観的な根拠となります。

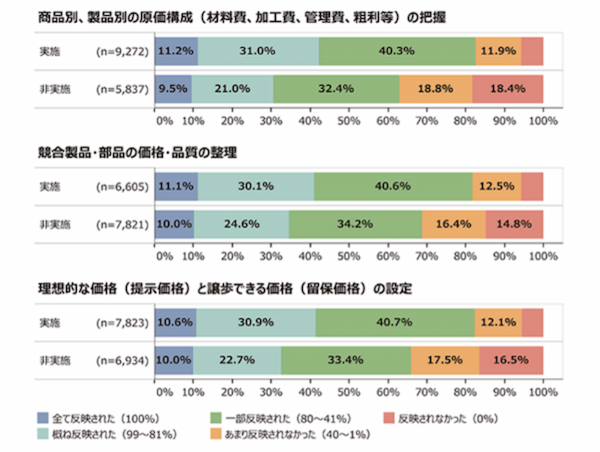

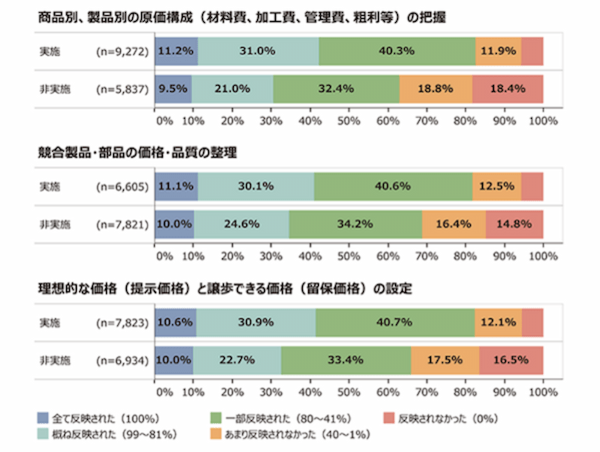

「2024年版 中小企業白書」(中小企業庁)によれば、商品別・製品別の原価構成を把握している企業は、価格転嫁交渉において、高い価格転嫁を実現できているという結果が示されています。

★図 商品別、製品別の原価構成の把握による、コスト変動分の価格反映状況

逆に原価計算が実施されていないと、「会社全体」で支払っている原価しか把握することができません。すると、取引先ごとの正確な原価増加は算定できないため、価格転嫁交渉の根拠が弱くなります。

ただし、原価計算には複雑な計算ルールがあります。顧問税理士に相談したり、公的機関や商工団体の支援を受けたりしながら、なるべく経営者自身で理解できるようにしましょう。

最近は安価で利用できるアプリなどのツールもあるので、それらを活用するのもよい方法です。例えば、中小機構が公表している「儲かる経営 キヅク君」は、純粋な原価計算ツールではありませんが、簡易的に商品・取引先ごとの収支状況やコスト構造の変化を可視化できるツールです。

| (3)経済情勢による原価上昇の根拠となるデータを準備する |

|---|

原価計算によって、自社の製品・サービスごとの原価やその増加を示すことができます。しかし、それが自社だけのことであれば、単なる「経営努力の不足」で片付けられかねません。

そこで、原価の増加が、自社の努力の及ばない経済情勢によるものであることを示すための公表データも準備する必要があります。公表データを用いることで、「統計的にコストはこれだけ増加しており、それが反映されて自社の製品あたりのコストもこれだけ増加している」と客観的に示せることが大切です。

一例として、以下のような公表資料が考えられます。

①労務費

・法定最低賃金の推移

・春闘(春季労使交渉)の妥結額やその上昇率の推移

・公共工事設計労務単価

・厚生労働省「毎月勤労統計調査」による賃金指数

・総務省統計局「消費者物価指数」

など

②原材料費

・経済産業省「非鉄金属等需給動態統計調査」

・農林水産省「木材価格統計」

・財務省「貿易統計」より「農林水産物輸出統計」

・農林水産省「食品価格動向調査」(野菜、加工食品、食肉・鶏卵、魚介類)」

など

③エネルギー費

・財務省「貿易統計」

・資源エネルギー庁「石油製品価格調査」

・日本銀行「企業物価指数」

・新電力ネット「全国の電気料金単価」

など

その他、自社事業の業界団体などから公表されている資料がないか、日頃から情報収集を心がけましょう。

なお、埼玉県が制作・公表している、主要な原材料価格(1,422品目)の推移を示す資料を簡易に作成可能な「価格交渉支援ツール」のような、便利なツールもあります。こういったツールを活用するのもよいでしょう。

| (4)他社事例などを研究する |

|---|

支援団体、業界団体、自治体などで用意している、価格転嫁の成功事例を調べておきます。価格転嫁交渉の準備、プロセス、成果などを学ぶことができます。特に、自社と同じ業界の成功事例は、よく研究しておきましょう。

・「価格転嫁に関する支援情報」│中小機構j-Net21

・「原材料費・エネルギー費・物流費・労務費の価格転嫁事例集」│一般社団法人 日本自動車部品工業会

・「価格転嫁成功事例集」│埼玉県

・「県内企業の価格転嫁好事例集」│福井県

・「価格転嫁の成功事例」│福島県

| (5)製品・サービスごとに、必要な転嫁額を決め、資料を作成する |

|---|

以上を踏まえた上で、価格転嫁交渉に用いる資料を作成します。

①背景・経緯の説明資料

コスト増加によって経営がどのように悪化してきたのか、それに対して、自社内で取り組んできた業務効率化やコスト削減などをまとめた資料を作成しましょう。最大限の経営努力をしてきたけれども、それではカバーしきれなくなったので価格転嫁を求めるということであれば、取引先も納得して受け入れやすくなります。価格転嫁はサプライチェーン全体でコスト増を負担するという考え方なので、当然、自社が負担する部分もあります。

②計算資料

コスト増を反映させて適正な利益を確保するために、販売価格にどの程度の転嫁が必要なのかを、製品・サービスごとに求めた計算資料を作ります。

これには、中小機構の「価格転嫁検討ツール」を用いると便利です。

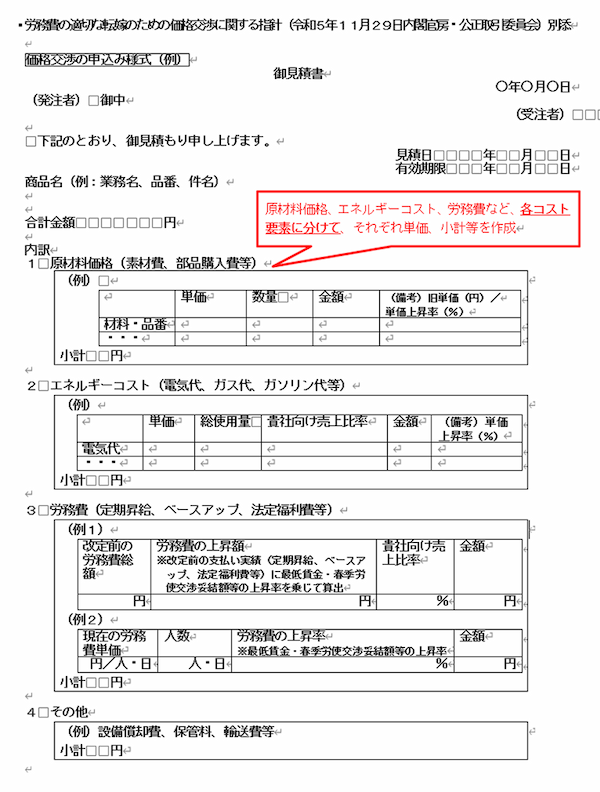

③見積書

転嫁額を求めたら、取引先にそれを示す見積書を作成します。

見積書では、労務費、原材料費、エネルギー費などの費目にごとに、単価や小計を記載し、最終見積価格を提示します。

一例として、公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の別添資料となっている見積書のひな形を記載します。

これ以外にも、各業界団体などで業界固有の要素を盛り込んだ見積書のひな形が用意されている場合がありますので、それらを用いてもよいでしょう。

④新規提案資料

それらに加えて、可能であれば、取引先にとって有益な新製品や新サービスの提案などをあわせておこなうと、なおよいでしょう。価格転嫁により適正利益が確保できるのであれば、このような追加的なメリットを相手にもたらすというということを示すのです。

★図 価格交渉の申込み様式、見積書の例

価格転嫁成功のプロセス2【交渉】

| (1)価格交渉先を決める |

|---|

通常は、複数の発注元と取引をしていますが、その中でも業界や地域のプライスリーダー的な存在(業界や地域の最大手企業など)に、最初に交渉をするのがよいでしょう。そこで交渉に成功すれば、他社に対して「○○社さんは受け入れてくれた」と説得の材料となります。

また、業界によっては毎年の価格改定時期が決まっている場合もありますので、その時期にあわせて交渉をもちかけることも有効です。

| (2)交渉申し入れ書を作る |

|---|

価格転嫁交渉の申し入れは、価格改定の背景・理由、現在の価格、希望価格、根拠となる資料、見積書などをまとめて、書面で送付しましょう。取引先も書面があったほうが検討しやすくなります。

| (3)根拠を示しながら、冷静に交渉する |

|---|

交渉の場では、改めて、経済・物価情勢や自社の原価構造などの根拠を提示しながら、価格転嫁ができなければ事業の継続が困難になりかねず、価格転嫁が必要であることを冷静に説明します。

| (4)価格交渉は記録をつけて管理する(発注、受注の両方で管理) |

|---|

価格交渉の際は、会議の議事録や録音など、必ず記録を残しましょう。それらは、自社と相手先企業が共有して保管するようにします。

| (5)実際の交渉前にセミナーなどで交渉について学んでおくとベター |

|---|

発注元の取引先に対して、価格転嫁を求めることは、取引の縮小などにつながる恐れもあるため、当然、交渉は緊張します。ぶっつけ本番で臨んでは、伝えたいことがうまく伝えられなくなることもあるでしょう。

そのため、自治体や商工団体などで開催している価格転嫁交渉をテーマとしたセミナーなどに参加して、準備を進めておくとよいでしょう。セミナーによってはロールプレイ(演習)で価格転嫁交渉を指導してくれるものもあります。

価格転嫁成功のポイント

その他、価格転嫁に成功するためのポイントをまとめておきます。

| (1)理想の価格と譲歩できる価格を決めておく(交渉価格に幅を持つ) |

|---|

交渉ごとは相手があることなので、こちらの要望が100%受け入れられるとは限りません。そこで、「○○円の価格転嫁をしてもらえれば理想だ」という価格を提示する一方で、「やむを得ない場合は、最低△△円でも仕方ない」と譲歩できる「留保価格」も、内部では決めておきます。そのように幅を持たせておくことで、交渉が成立しやすくなります。

実際に「中小企業白書」においても、留保価格を設定している企業のほうが、価格転嫁に成功していることが示されています。

★図 理想的な価格(提示価格)と譲歩できる価格(留保価格)の設定による、コスト変動分の価格反映状況

| (2)価格転嫁を拒否された場合の対応も想定しておく |

|---|

留保価格でも価格転嫁ができない場合もあるでしょう。その場合は、次善策として、価格面以外での条件変更を求めることも想定しておきましょう。 例えば、

・安価に製造できる仕様への変更

・1回の発注ロットの増大

・納期の長期化、柔軟化

・保管や配送条件の変更

などが考えられます。

また、そういった価格以外の条件も一切認められない場合は、取引を打ち切るという選択肢もあります。もちろん、それはその取引先との取引がなくなっても、経営に大きな影響が出ない場合に限られます。そのためには、普段から、特定の1社の売上げ依存率を高くしないように心がけておくことも大切です。

| (3)普段から価格以外の価値を訴求することを考えておく |

|---|

他社よりも安く製品・サービスを提供できることを、差別化のポイントとして訴求していると、価格転嫁は難しくなります。取引先にとって自社を選択する理由が価格だけであるとすれば、価格が高くなるのなら選ばれる理由がなくなるからです。

そのため、製品・サービスの独自性、きめ細やかな心配り、短納期など、価格以外の価値を提供し、それを「選ばれる理由」として訴求しておくことが大切です。

| (4)必要に応じて、公的機関の窓口や中小企業診断士など専門家の支援を受ける |

|---|

発注元が、価格転嫁交渉自体を拒否したり、不当に不利な条件を強制したりすることは、独占禁止法や下請法に抵触する違法行為である可能性が高くなります。そのような場合は、公正取引委員会の他、「下請かけこみ寺」「よろず支援拠点」、商工会・商工会議所、また中小企業診断士などの公的支援機関に相談しましょう。

また、そのようなトラブルになる前であっても、下請取引の適正化や価格転嫁交渉にあって、成功裡に進めるためのポイントや不明点などの有益な情報が得られることもありますので、積極的に支援を受けるとよいでしょう。

まとめ

インフレ経済が続く現在、価格転嫁を成功させることは、中小企業の存続、発展の上で必要不可欠な経営課題となっています。客観的なコストの上昇を踏まえて、しっかりと資料を準備して価格転嫁に取り組みましょう。

| 監修 安達 悠治(あだち ゆうじ) 中小企業診断士/社会保険労務士 民間のコンサルディングファーム勤務の他、中央省庁・政令指定都市・津波被災自治体・独立行政法人等、多様な行政機関にて主に中小企業支援に従事。 人事・組織・労務関係はもちろん、経営課題の設定から改善策の実行まで、中小企業の経営全般について伴走支援をおこなう。 |

中小企業応援サイト 編集部 ( リコージャパン株式会社運営 )