目次

- 障がい児の親たちの会の運動によって法人が設立。「とうもうさわの寮」は親亡き後に安心して暮らしていける場として利用者に寄り添う

- 法人の転換点は障がい者自立支援法に基づく新サービスへの移行 「福祉サービス業」に近づいた

- 新サービス移行で記録作業が増加 セキュリティ対策のパソコン導入、スマートフォン入力で手書き作業から脱却、作業効率が向上

- 人材確保を目的にホームページを開設。日中活動の様子を紹介すると利用者の家族にも好評。サービス利用の増加にもつながった

- 報告・記録などの業務や情報発信だけでなく、利用者への日中支援にもICTを活用。プロジェクションマッピングによる水族館体験をはじめ、YouTubeも日常的に活用

- 今後の課題は高齢化する利用者への対応。医療・介護・障がい者支援の制度の狭間で地域の多職種と連携し、より良いサービスを提供していきたい

- 開設50年目には施設の建て替えも視野に。通信環境の改善やICTの基盤整備も進め、利用者や職員の利便性を図りたい

日本で国家による社会福祉の施策が始まったのは戦後からである。街頭に傷痍(しょうい)軍人や戦災孤児、寡婦など困窮者があふれていた終戦直後、GHQの指示のもとで日本国憲法に福祉が位置づけられ、1946年に生活保護法、1947年に児童福祉法、1949年に身体障害者福祉法が制定された(福祉三法)。ただし、1950年代にはすでに世界的な動向としてノーマライゼーションの理念がうたわれ始めていたが、日本における福祉サービスは行政による「措置」の時代が長く続き、障がいを持つ人の選択や自立を阻んできたといえる。そんな状況が大きく転換したのは2006年に障害者自立支援法が施行されたことによる。

今回の事例、社会福祉法人太田松翠会は1969年に設立。地域の要請に応じて障害者支援施設を増やしてきたが、同法人もまた、障害者自立支援法に基づく制度の大転換に応じた事業者のひとつだ。制度上新たに発生した業務はICTの導入を必要とし、業務の効率化だけでなく人材確保や育成、利用者へのサービス向上にも貢献したという。(TOP写真:足湯を楽しむ利用者。施設内での活動や外出支援も含め、さまざまな日中活動を行っている)

障がい児の親たちの会の運動によって法人が設立。「とうもうさわの寮」は親亡き後に安心して暮らしていける場として利用者に寄り添う

群馬県に拠点を置く太田松翠会は1969年に設立し、同年に障がい児が親亡き後の暮らしを営む施設として「かなやま学園」を設立した。その後、日中活動の場や未就学児童の療育を行う「ひまわり学園」、移動支援や生活支援を行う「ねこのてや」、重度心身障害児の日中活動支援を手がける「ぽかぽか」、グループホーム「かなやま寮」、生活の場や日中活動支援を提供する「とうもうさわの寮」を設立。同法人内の相談支援事業を通じて各施設や行政との連携に努めている。

今回取材した「とうもうさわの寮」は1983年に設立。定員57人の施設入所事業のほか、生活介護事業、短期入所事業、日中一時支援事業を手がけている。

法人の転換点は障がい者自立支援法に基づく新サービスへの移行 「福祉サービス業」に近づいた

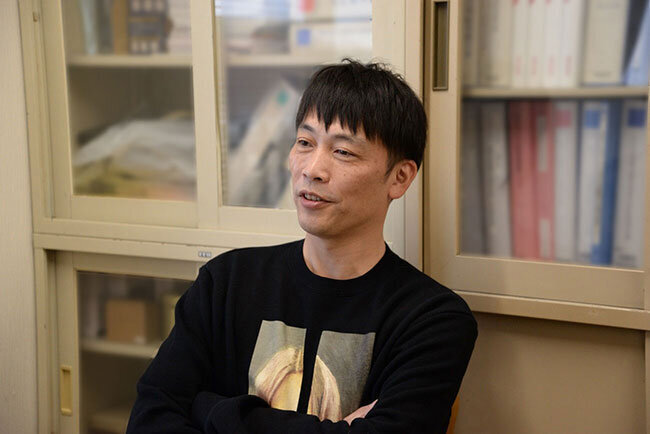

「職員の役割は介護ではなく、利用者の見守りと支援です。『伴走者』ともいえるでしょう」。そう話すのは「とうもうさわの寮」の髙橋正俊施設長。同施設では利用者の自己選択を尊重し、日中活動は施設内だけでなく外出も積極的に取り入れている。法人として最大の転換点は、障害者自立支援法の設立(2006年)を受け、2011年に新体系の制度に移行した時期だったという。

新体系の基本方針は、これまで「施設中心」だったサービスから「地域生活中心」への移行だ。福祉事業者には以下4点の対応が求められた。(1)これまで身体障害、知的障害、精神障害と縦割りだったサービスの一元化、(2)これまで昼夜同じ施設で生活していた状況から、日中活動と居住の場所を分離する、(3)障害者が地域で生活していくための生活支援や就労支援などのサービスの創設、(4)「更生・授産」などのサービス名称を「介護・訓練・就労支援」といったサービス名称に改称する、というものだ。

「利用者の名称は『寮生』から『利用者』に変わりました。この新体系は『福祉サービス業』に近づくスタートになりました」と話す髙橋施設長。現場の変化を尋ねると「制度にのっとったお金の流れとなり、それに伴う報告義務が生じました。どんぶり勘定というわけにはいきません。また、この時職員の給与体系も変えました」。

働いている職員たちの意識の変化もあった。措置の時代は公務員的な気風の職員が少なくなかったが、新体系への移行以来「サービス提供者」としての自覚を持つ職員が増えたという。さらに、近年福祉の専門教育を受けた人材が増えており、制度の転換はそこで働く人の意識のみならず、質的にも変化をもたらしたようだ。

新サービス移行で記録作業が増加 セキュリティ対策のパソコン導入、スマートフォン入力で手書き作業から脱却、作業効率が向上

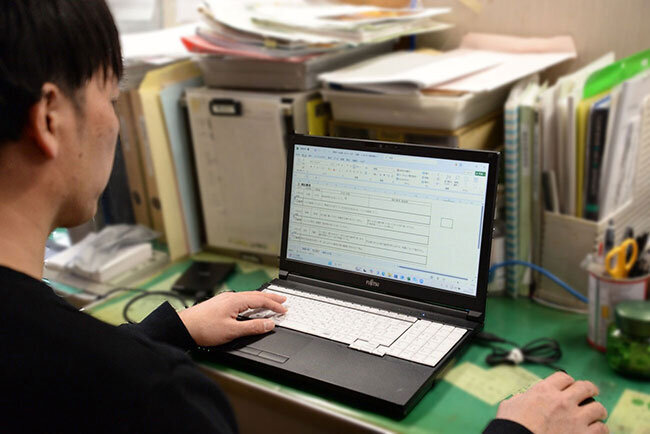

障害者福祉施策の新体系への移行に伴い、職員の働き方に大きな変化が生じた。まず制度上発生したのが各種の記録業務だった。その種類は数多く、毎日必須の生活記録・個人記録・引き継ぎ記録、病院へ行った際には通院記録、事故が発生した場合は事故報告を書く。これを約50人分、日々記録しなければならない。当初この作業は手書きのメモをもとにパソコンで手入力していたという。さすがに非効率的ということでパソコンを量販店でその都度購入していたものの、個人情報を取り扱うことから、システム支援会社を通じてセキュリティ対策を講じたパソコンを2016年に導入した。さらに2023年には新しい記録システムを導入し、パソコンのみならずスマートフォンやタブレット端末からでも記録が可能となった。このシステム導入のきっかけとなったのは、新しく入った職員から「二度手間の作業が多い」と指摘されたことだったという。

デジタルネイティブ世代の入職とともに、デジタルリテラシーのアップデートも進みつつあるようだ。

人材確保を目的にホームページを開設。日中活動の様子を紹介すると利用者の家族にも好評。サービス利用の増加にもつながった

新体系の制度開始以降ICTの活用を進めてきた「とうもうさわの寮」では2018年にホームページを開設し、職員の確保にもICTを存分に活用している。同法人が契約を結ぶ求人・求職仲介事業者のホームページからは施設のホームページにリンクが貼られており、同施設ではアクセス解析の機能を活用して求職者の動向をつかむことが可能だ。とりわけ新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、オンラインでの施設見学や面談などにも応じている。

一方で、ホームページには施設での活動の様子も写真とともに公開しているため、入所予定者の家族への情報提供にもつながり、結果的にサービス利用の増加にもつながったという。

「コロナ禍では通所事業を一時ストップし、事業収入が大幅に減少しました。人件費を削ったり、車のリースを解約したりしてなんとか乗り切りました」と話す髙橋施設長。2020年には高速でインターネット通信ができる光回線に切り替えるなど、苦難の時期にICTの通信基盤を整備したことが、その後の人材確保や利用者へのサービス提供に貢献したことは間違いない。また、地域に開かれた施設として情報発信は欠かせない。そして、職員自らが施設の活動を伝えるプロセスは、新人職員の育成にも寄与していると髙橋施設長は感じている。

報告・記録などの業務や情報発信だけでなく、利用者への日中支援にもICTを活用。プロジェクションマッピングによる水族館体験をはじめ、YouTubeも日常的に活用

ICTの活用は職員による記録やホームページにとどまらず、利用者に向けたサービスにも積極的に展開している。特に利用者に好評なのは、プロジェクションマッピングで水族館の水槽を投影して観賞するデジタルコンテンツだ。これは同法人の「ひまわり園」に常設しており、とうもうさわの寮から出向いて鑑賞できる。そのほか、YouTubeやネットフリックスなどの動画配信サービスでさまざまなプログラムを観賞するなど、今やデジタルコンテンツは日中活動に欠かせない存在となっている。

とりわけユニークなのが、知的障がい者の感覚に訴える「スヌーズレン」という空間の提供だ。「スヌーズレン」とは、心地の良い音や映像、香りや触感を提供してリラックスへと導く空間で、知的障がいのある人が自分の選択で自分自身の時間を持てる療育プログラムとして知られている。同施設ではこの空間を職員たちで作り上げ、日中活動に活用している。

今後の課題は高齢化する利用者への対応。医療・介護・障がい者支援の制度の狭間で地域の多職種と連携し、より良いサービスを提供していきたい

最近の課題としてあげられるのが、利用者の高齢化だ。施設開設時に20歳で入居した人はすでに60歳を超え、入居者の最高齢は85歳だという。高齢ともなれば医療や介護のニーズが生じるが、同施設では吸引や胃ろうの管理といった医療行為はできない。すると、病気などで入院した利用者が退院後に医療管理を必要とする場合、受け皿をどこにするかという問題が生じてくると髙橋施設長は懸念する。

「在宅で65歳以上の通所利用者は介護保険制度の利用対象となるため、一般のデイサービスに行く方もいます。でも、障がいの特性によってはなじまないケースもあります。一方、特別養護老人ホームは待機人数が多く、自己負担額も多いことからハードルが高いです」(髙橋施設長)障がいを持つ人が安心して老後を過ごすためにはまだまだ課題が多く、介護・医療・障がい福祉を横断的にカバーする施策が待たれる。

そんな状況下で、新型コロナウイルス感染症の拡大期以来活発な動きを見せているのが民間事業者だという。「制度に乗じて、営利目的で障害福祉事業に参入している民間事業者も見受けられますが、サービス面においては我々も見習うべきところがあります。セラピードッグなどアニマルセラピーの活用も最近の動向ですね」(髙橋施設長)と柔軟に取り組む構えだ。

開設50年目には施設の建て替えも視野に。通信環境の改善やICTの基盤整備も進め、利用者や職員の利便性を図りたい

「とうもうさわの寮」は設立から42年目を迎え、老朽化による施設更新の目安となる50年までもう少しだ。当然ながら、建造当時にWi-fiなどの無線通信を前提としていないため、鉄筋コンクリート造の建物はエリアによってWi-fiの通信状況にムラがあり、現在はスマートフォンとパソコンをつないだり、通信状況の良いエリアにノートパソコンを移動してしのいでいるという。

「外部の防犯カメラはありますが、施設内部の各所にブルートゥース接続の見守りカメラを設置したいのです。でも、館内全てのエリアにWi-fiの整備をしてからですね」(髙橋施設長)。今後は建て替え期を目標に、現場の職員の声も聞きなら5年をめどに通信インフラも含めたICTの基盤整備を検討していく予定だ。それが、職員の働きやすさに貢献し、定着率にもつながっていくと髙橋施設長は期待を寄せる。

2013年、障害福祉サービスの対象範囲に難病患者も含まれることになり、障害者自立支援法は障害者総合支援法に改正された。先天的に障がいがなくても、病気や事故などで障害者になる可能性は誰にでもある。障がいがあっても安心して暮らせる社会は、誰もが等しく求める権利であるといえるだろう。戦後始まった国による障害福祉施策は世界から大きく遅れをとったが、今ようやく利用者本位の施策に向かって取り組みが進められている。しかし、障がいを持つ人のインクルーシブ教育や社会参画にはまだ社会的な障壁がある。われわれは、障がいを持つ人たちのことをもっと理解する必要があるだろう。変わりゆく福祉制度の最前線で働く人々の動向を今後も注目していきたい。

企業概要

| 法人名 | 社会福祉法人太田松翠会 とうもうさわの寮 |

|---|---|

| 住所 | 群馬県太田市細谷町610-2 |

| HP | https://tomosawa.jp |

| 電話 | 0276-31-3757 |

| 設立 | 1969年4月(法人) 1983年4月(とうもうさわの寮) |

| 従業員数 | 正職員30人(法人全体では100人) |

| 事業内容 | 生活介護事業(かなやま学園・とうもうさわの寮)、児童発達支援センター(ひまわり学園)、重症心身障害児者 生活介護事業&放課後等デイサービス事業&児童発達支援事業(ぽかぽか)、サービスステーション事業&移動支援事業(ねこのてや)、施設入所支援事業&短期入所事業&日中一時支援事業(とうもうさわの寮)、宿泊型自立訓練事業(かなやま青年寮)、共同生活援助事業&移動支援事業(はぁぷ)、一般・特定相談支援事業(太田松翠会相談支援事業所)、一般相談支援事業(太田市障がい者相談支援センター)、太田市発達障がい児(者)、保育所等訪問支援事業(きらきら) |