急速な少子高齢化による人手不足を背景に、高齢者の就業機会確保が重要な課題となる中、企業では継続雇用制度の導入を中心に多様な選択肢を用意する動きが広がっています。そこで、高年齢者就業確保措置の実施状況や具体的な制度設計について、KKM法律事務所パートナーで田代コンサルティング代表取締役の田代英治社会保険労務士に解説してもらいます。(文:田代英治社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部)

目次

2024年 高年齢者雇用状況等報告の概要(厚生労働省2024年12月20日発表)

厚生労働省は従業員21人以上の全国の企業23万7000社余りについて、2024年6月時点で調査したところ、70歳まで就業機会を確保している企業はおよそ7万5600社で全体の31.9%を占め、去年の同じ時期より2.2ポイント増えました。この調査によると、70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況は以下のとおりとなっています。

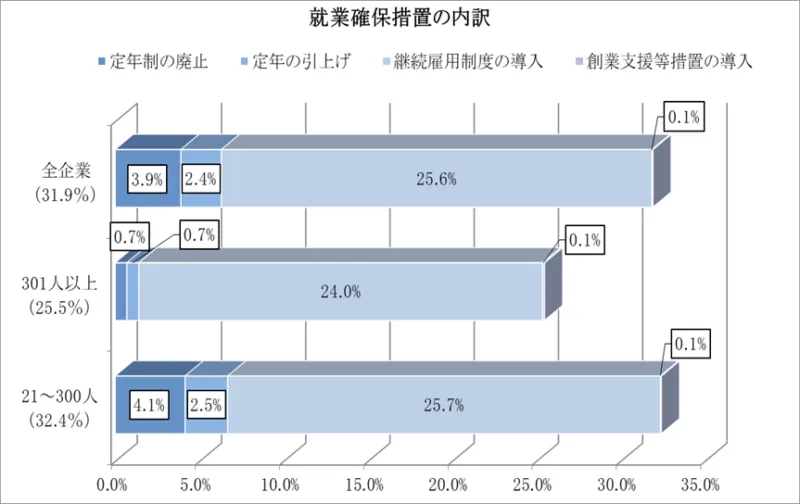

| モデル就業規則(人事異動) 〇高年齢者就業確保措置を実施済みの企業(75,643社)は、報告した企業全体の31.9%[前年比2.2ポイント増加]で、中小企業(21人~300人)では32.4%[前年比2.1ポイント増加]、大企業(301人~)では25.5%[前年比2.7ポイント増加]であった。 〇高年齢者就業確保措置を実施済みの企業(75,643社)について措置内容別に見ると、報告した企業全体のうち、定年制の廃止(9,247社)は3.9%[変動なし]、定年の引上げ(5,690社)は2.4%[前年比0.1ポイント増加]、継続雇用制度の導入(60,570社)は25.6%[前年比2.1ポイント増加]、創業支援等措置の導入(136社)は0.1%[変動なし]であった(図表1)。 |

厚生労働省では、「今後も、生涯現役社会の実現に向けて、これらの措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる必要な指導や助言を実施していく」としています。

改正高年齢者雇用安定法(2021年4月1日改正)の概要

高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、少子高齢化が急速に進行し、人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。

改正のポイントは、これまでの高年齢者雇用安定法で義務とされた「65歳までの雇用確保」に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、「高年齢者就業確保措置」を企業の努力義務とするという点が盛り込まれたことです。

この「70歳までの就業機会確保」には次の5つの措置が示されています。これらのうち、創業等支援措置は「雇用によらない措置」であり、これらを含む内容であることから、努力義務化された内容は雇用確保措置ではなく、就業確保措置とされています。

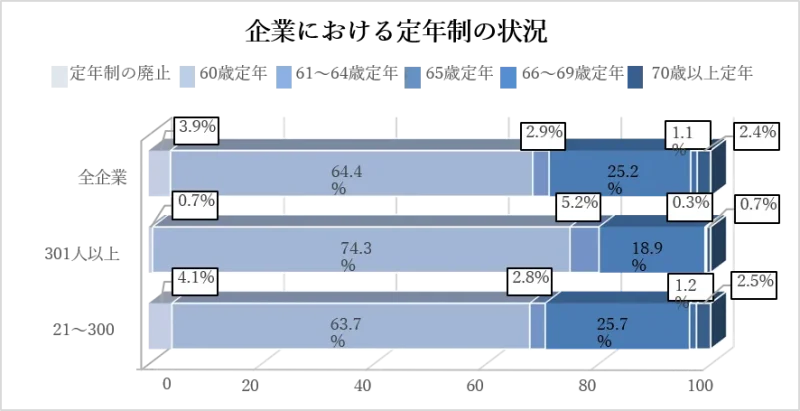

| <高年齢者就業確保措置> (1)雇用による措置(企業における定年制の状況は図表2のとおり) ①70歳までの定年引き上げ ②定年制の廃止 ③70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) (2)創業支援等措置(雇用によらない措置) ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 |

高齢者就業に適した多様な勤務制度

今後、さらに高齢者雇用を推進するためには、各企業において、多様で柔軟な勤務制度の導入も求められていくことになります。65歳以降の就業を推進するために、体力の低下や病気の治療、家族の介護などさまざまな事情を抱える高齢者が働き続けられるように、次のような多様で柔軟な勤務制度を導入することが有効です。

短日・短時間勤務制度

| ①3歳になるまでの子を養育する労働者のための所定労働時間の短縮措置 1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとする。 その上で、1日の所定労働時間を5時間とする措置又は7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置等も併せて設定することが望ましい。 ②要介護状態にある対象家族を介護する労働者のための所定労働時間の短縮措置 次のいずれかの方法により短時間勤務制度を講じなければならないとされています。 (ア)1日の所定労働時間を短縮する制度 (イ)週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (ウ)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務や特定の曜日のみの勤務等の制度をいう) (エ)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 |

フレックスタイム制度

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻を自ら決めることのできる制度です。

「フレックス」は、英語の「flex=曲げる、柔軟性」に由来します。労働者は、仕事と⽣活の調和を図りながら効率的に働くことができます。個々人の働き方が多様化する中、労働者の裁量により勤務時間帯を自由に決められるフレックスタイム制度に注目が集まっています。

短日・短時間勤務制度との違いは、一定期間(清算期間)にあらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、⽇々の出退勤時刻や働く⻑さを労働者が⾃由に決定できる点にあります。

2019年4月働き方改革法案の一環として、フレックスタイム制度に関する法改正が行われ、清算期間の上限が、1カ月から3カ月に延長されました。

ただし、1カ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えた場合は、企業は各月に割増賃金を支払う必要があるため注意が必要ですが、さらに柔軟性のある働き方が可能となりました。

テレワーク

テレワークとは、「tele=離れた所」と「work=働く」をあわせた造語で、自宅等会社以外の場所で情報通信機器を活用して働くことをいいます。

ICT(情報通信技術)を利用し、働く時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方により、出産や育児、介護など、ライフスタイルの変化による影響を受けることなく、業務を続けることができます。

上記の2つ(短日・短時間勤務制度、フレックスタイム制度)の特徴が勤務時間の柔軟性であることに対し、テレワークは勤務場所の柔軟性であり、こちらも高齢者のニーズに合致しているものと考えます。 このテレワークには、大きく分けて「雇用型」と「自営型(非雇用型)」があります。

①雇用型テレワーク

業務を行う場所によって「在宅勤務」、「モバイルワーク」、「施設利用型勤務」の3つに分けられます。

| (ア)在宅勤務 在宅勤務とは、言葉の通り「自宅を就業場所として働く勤務スタイル」のことです。在宅勤務の場合、子育てや介護、急な病気や怪我などでオフィスにいくことが困難な人でも仕事を続けられるため、柔軟な働き方を促進するテレワークのスタイルとして注目が集まっています。 (イ)モバイルワーク モバイルワークとは「施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可能な働き方」のことです。モバイルワークの例としては、カフェでの仕事や新幹線で移動中に作業することなどが挙げられます。とくに外勤の多い営業職の人がよく活用しているワークスタイルで、社用携帯やチャットツールなどがあれば、比較的導入しやすいです。 (ウ)施設利用型勤務 施設利用型勤務とは「サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィス等を就業場所とする働き方」のことです。会社が用意しているオフィス以外の作業スペースを想像していただけるとわかりやすいかもしれません。 |

②自営型(非雇用型)テレワーク

注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅等で成果物の作成及び役務の提供を行います。自営型テレワークは、「SOHO(Small Office/Home Office)」と「内職副業型勤務」の2つに分けることができます。

| (ア)SOHO(Small Office Home Office) SOHOとは「主に専業性が高い仕事を行い、独立自営の度合いが高い働き方」のことです。もっと簡単に言うと、個人事業主やフリーランスの人が小さめのオフィスや自宅を仕事場として働くようなワークスタイルのことです。 (イ)内職副業型勤務 内職副業型勤務とは、「主に他のものが代わって行うことが容易な仕事を行い、独立自営の度合いが薄い働き方(いわゆる「内職」)」のことで、自営で専門性が必要な仕事を受けるというよりは、商品のパッケージングや検品など、誰でも簡単に取り組みやすい仕事を中心に受ける働き方のことを言います。 |

創業支援等措置としての業務委託契約制度の導入

現状では、ほとんど導入されていない「創業支援等措置」ですが、今後、65歳以上の高齢者の就業機会を確保するためには、自営型(非雇用型)の選択肢(創業支援等措置)を増やしていく必要があると考えます。

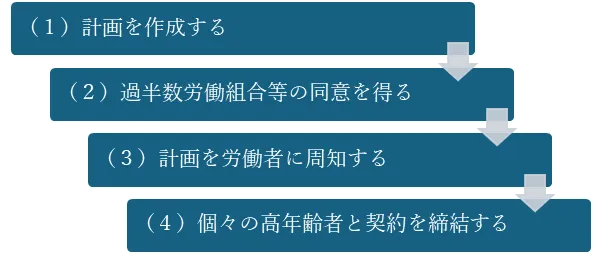

法の定めに則り、創業支援等措置として、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入するためには、以下(図表3)の手続きを行う必要があります。

業務委託契約制度の導入には、その前提として、就業条件等の基本ルールを定めた「計画」の策定が必要とされています。さらに、その「計画」を作成したら、過半数労働組合等の同意と労働者への周知が必要となります。

最終的に、その周知された「計画」をもとに、個別に業務委託契約が締結されることになります。

計画を作成する

計画に記載すべき事項と作成する際の留意事項について、以下のとおり示されていますので、これらに留意する必要があります。なお、「計画」の作成にあたっては、厚生労働省のホームページに掲載されている「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について(業務委託契約部分)」を参考にして検討するとよいでしょう。

| 【計画記載事項】(*は留意事項) ①高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由 ②高年齢者が従事する業務の内容に関する事項 *業務の内容については、高年齢者のニーズを踏まえるとともに、高年齢者の知識・経験・能力等を考慮した上で決定し、契約内容の一方的な決定や不当な契約条件の押し付けにならないようにする必要があることに留意する。 ③高年齢者に支払う金銭に関する事項 *高年齢者に支払う金銭については、業務の内容や当該業務の遂行に必要な知識・経験・能力、業務量等を考慮することが必要です。また、支払期日や支払方法についても記載し、不当な減額や支払を遅延してはならないことに留意する。 ④契約を締結する頻度に関する事項 *個々の高年齢者の希望を踏まえつつ、個々の業務の内容・難易度や業務量等を考慮し、できるだけ過大又は過小にならないよう適切な業務量や頻度による契約を締結する必要があることに留意する。 ⑤契約に係る納品に関する事項 *成果物の受領に際しては、不当な修正、不当なやり直しの要求又は不当な受領拒否を行わないようにすることに留意する。 ⑥契約の変更に関する事項 *契約を変更する際には、高年齢者に支払う金銭や納期等の取扱いを含め労使間で十分に協議を行うことに留意する。 ⑦契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む) ⑧諸経費の取り扱いに関する事項 ⑨安全および衛生に関する事項 *高年齢者の安全及び衛生の確保に関して、業務内容を高齢者の能力等に配慮したものとするとともに、創業支援等措置により就業する者についても、同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による保護の内容も勘案しつつ、当該措置を講ずる事業主が委託業務の内容・性格等に応じた適切な配慮を行うことが望ましい。 *また、業務委託に際して機械器具や原材料等を譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該機械器具や原材料による危害を防止するために必要な措置を講ずる必要があります。さらに、業務の内容及び難易度、業務量並びに納期等を勘案し、作業時間が過大とならないように配慮することが望ましい。 ⑩災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 ⑪その他、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される事項 |

過半数労働組合等の同意を得る

「計画」について、過半数労働組合等の同意を得ようとする際には、過半数労働組合等に対して、次の事項を十分に説明する必要があります。

| ①労働基準法等の労働関係法令が適用されない働き方であること ②そのために1の計画を定めること ③創業支援等措置を選択する理由 |

計画を周知する

同意を得た計画を次のいずれかの方法により労働者に周知する必要があります。

| ①常時当該事業所の見やすい場所に掲示するか、または備え付ける ②書面を労働者に交付する ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する(例:電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするなど) |

個々の高年齢者と契約を締結する

以下の①又は②の契約形態が考えられます。いずれの措置も実施計画を策定した後で、個々の高年齢者との間で委託契約等を締結することが必要です。なお、締結する契約の形は各企業の実情等に応じて決定します。

| ①2つの契約を締結する(共通事項について基本契約で定めた上で、具体的事項を個別契約で定める方法) 基本契約(委託する業務や事業に共通する基本的な事項を定める契約)を締結したうえで、個別契約(具体的な業務や事業に関する委託内容、報酬額(支払金額)、成果物の納期等の具体的事項を定める契約)を締結します。 ②1つの契約を締結する(契約で定めておくべき全ての内容を1つの契約にまとめて定める方法) 委託する業務や事業に関する基本的な事項及び具体的な業務や事業に関する委託内容、報酬額(支払金額)、成果物の納期等の具体的事項を定める契約を締結します。 |

その他の留意事項

①契約締結時の留意事項

個々の高年齢者と業務委託契約等を締結する場合には、以下の事項について、留意する必要があります。

・契約は書面により締結すること。書面には「計画」に記載した事項に基づいて決定した、個々の高年齢者の就業条件を記載すること

・契約を締結する高年齢者に「計画」を記載した書面を交付すること

・次の(ア)~(ウ)を十分に説明すること

(ア)労働基準法等の労働関係法令が適用されない働き方であること

(イ)そのために「計画」を定めること

(ウ)創業支援等措置を選択する理由

②安全確保に関する留意事項 以下の事項を行うことが望ましいとされています。

・同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務をはじめとする労働法制上の保護の内容も勘案しつつ、委託業務の内容・性格等に応じた適切な配慮を、当該措置を講ずる事業主が行うこと

・創業支援等措置により就業する高年齢者が、委託業務等に起因する事故等により被災したことを事業主が把握した場合には、主たる事務所を所管するハローワークに報告すること

・同種の災害の再発防止対策を検討する際に当該報告を活用すること

③労働者性に関する留意事項

創業支援等措置は雇用によらない措置であるため、個々の高年齢者の働き方について、労働者性が認められるような働き方とならないように留意する必要があります。 なお、労働基準法における労働者性の判断基準については、厚生労働省のホームページ「労働基準法における『労働者』とは」ご参照ください。

(参照)「堂々基準法における『労働者』とは」(厚生労働省ホームページ)

70歳までの継続雇用制度と業務委託契約制度の併用の検討

雇用による措置と創業支援等措置の両方を講じる場合の注意点と効果

高年齢者就業確保措置は、上記2.①~⑤のうち、いずれか一つの措置により70歳までの就業機会を確保することのほか、複数の措置により70歳までの就業機会を確保することも可能であり、この場合は、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、当該高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があるとされています。

たとえば、70歳までの継続雇用制度(雇用による措置)と業務委託契約制度の両制度を導入する場合、自らの意思でいずれかを決定することで、当該高年齢者の納得感やワークモチベーションを高める効果が期待できます。

なお、このように創業支援等措置と雇用による措置の両方を講じる場合は、雇用の措置により努力義務を達成したことになるため、創業支援等措置に関して過半数労働組合等との同意を必ずしも得る必要はありません(ただし、高年齢者雇用安定法の趣旨を考えると、両方の措置を講ずる場合も同意を得ることが望ましいとされています)。

業務委託契約のメリット・デメリットの提示

該当する高齢社員の希望を聴取する際には、あらかじめ、(継続雇用制度との比較で)業務委託契約制度のメリット・デメリット等の情報も提供し、本人の考える材料にしてもらうようにするとよいでしょう。

①業務委託契約で働くメリットと考えられること

・自分の得意な業務を仕事にできる

・時間や場所などに縛られず、自由に仕事ができる

・厚生年金保険に加入しないことによる金銭的メリット(在職老齢年金の支給調整とは無関係。厚生年金保険料支払い不要等)

| *)在職老齢年金のしくみ 老齢厚生年金の受給者が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の和が50万円を超える場合は年金額の一部または全部が支給停止となる。 |

②業務委託契約で働くデメリット(=雇用契約のほうがよい点)と考えられること

・労働基準法等が適用されないため、労働法の保護の対象から外れる

・確定申告などの税金の申請を自分で行う必要がある

・会社の福利厚生が受けられない

田代英治(社労士) 記事一覧

【関連記事】

・再雇用後の処遇と賃金問題、定年延長し働き続けるシニア世代の課題と取り組み

・【65歳定年延長で賃金制度見直し】現役世代の賃金抑制で総額人件費維持

・「シニア社員制度」改定で、技能承継とキャリア自律を促す【カルビー】