現代の社会において、ジェンダー不平等は企業が取り組むべきテーマの一つだ。SDGsのゴールにもあることから、すでに各国ではさまざまな取り組みが行われている。今回は日本におけるジェンダー不平等の現状を、課題や問題点、事例などの観点から解説する。

目次

ジェンダー不平等(ジェンダーギャップ)とは?

ジェンダー不平等とは、男女の性差によって格差(ギャップ)が生じることである。分かりやすい例としては、雇用機会や賃金の差、女性に対する暴力などが挙げられる。日本では主に社会的な格差がフォーカスされているが、世界では強制的な結婚や児童婚などの権利侵害、身体を傷つける慣習・文化なども問題視されている。

ジェンダー不平等は国内外で問題視されており、例えば日本では1986年から男女雇用機会均等法が施行されている。また、2015年に提唱されたSDGs(持続可能な開発目標)では、最終的な目標である17のゴールの中に、「ジェンダー平等を実現しよう」が加えられた。

企業のジェンダー不平等をそのままにしておくと、性差によって昇進・昇給に差があったり、ライフスタイルが制限されたりなどの弊害が生じる。つまり、従業員の働きづらさにつながるため、企業には積極的にジェンダー不平等を解消する努力が求められる。

日本のジェンダーギャップの現状

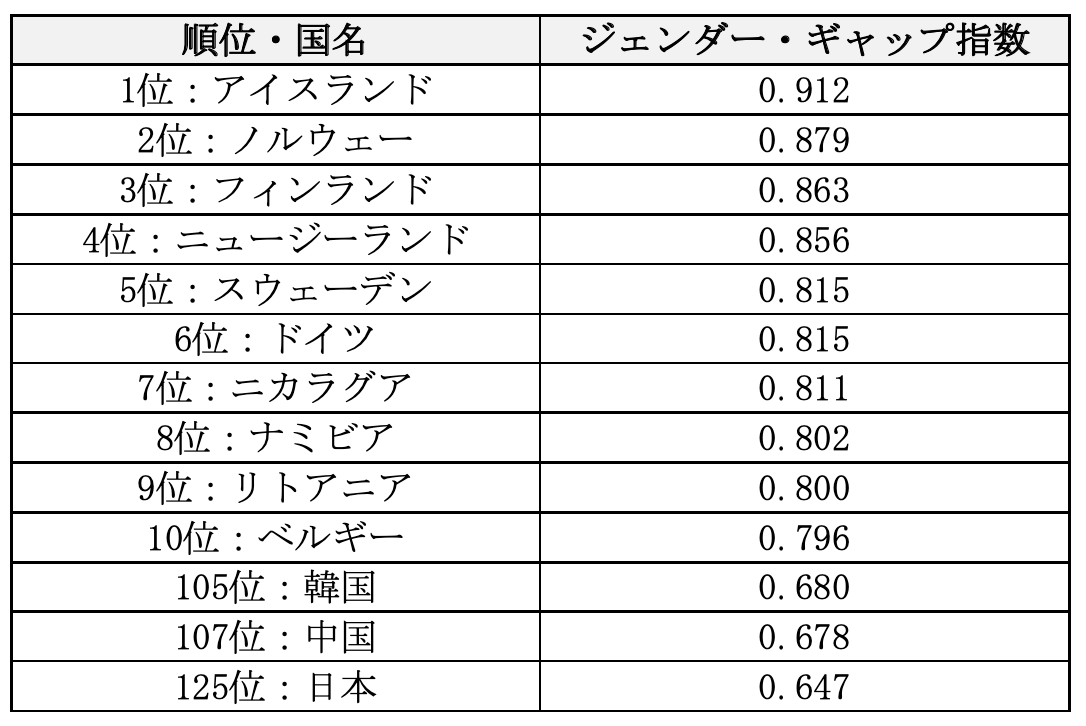

世界各国のジェンダーに関する状況は、「ジェンダー・ギャップ指数」と呼ばれる指標で表されることが多い。この指数は「経済・教育・健康・政治」の4分野について、平等または不平等さの度合いを数値化(※)したものである。

以下では世界経済フォーラムが公表した「Global Gender Gap Report 2023」から、ジェンダー・ギャップ指数の世界ランキングを紹介しよう。

(※)1が完全平等、0が完全不平等の状態を表す。

TOP10には北欧が多くランクインしており、中でもアイスランドのジェンダー・ギャップ指数は0.9を超えている。一方で、アジアは中位から下位に沈んでいる国が多く、日本のジェンダー・ギャップ指数は0.647の125位となった。

日本ではどの分野における評価が低いのか、ジェンダー・ギャップ指数の内訳も紹介しよう。

<日本のジェンダー・ギャップ指数の内訳>

経済:0.561(123位)

政治:0.057(138位)

教育:0.997(47位)

健康:0.973(59位)

(参考:世界経済フォーラム「Global Gender Gap Report 2023」)

教育・健康の2分野については、完全平等に近い数値を実現している。一方で、経済分野は世界の平均と同水準、政治分野は完全不平等に近い結果となった。

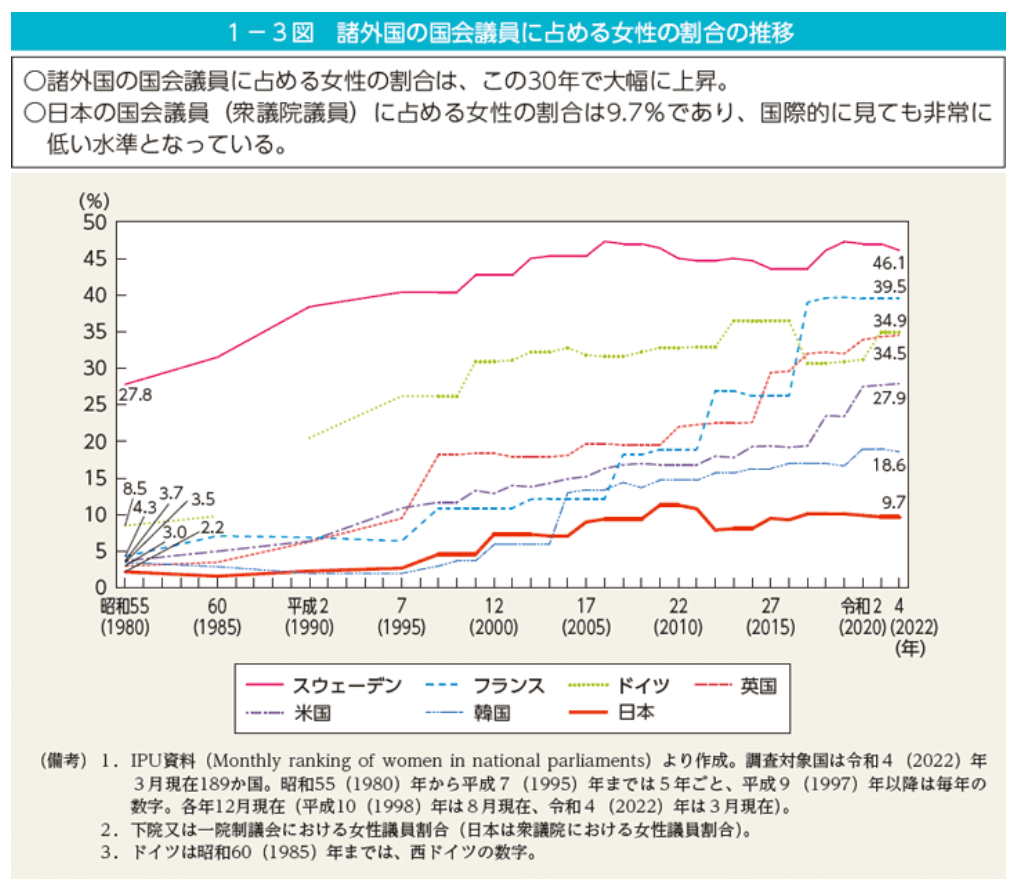

分かりやすい例として、以下では国会議員に占める女性の割合を紹介する。

1980年代から見ると女性の割合は増加したが、それでも諸外国からは後れを取っている。地方議員や閣僚についても、日本の女性比率は低い水準に留まっている。

ジェンダー不平等はなぜ問題なのか?

ジェンダー不平等が大きくなると、社会にはどのような弊害が生じるだろうか。ここからはビジネス面に着目して、企業や従業員が抱えるリスクを紹介しよう。

暴力による被害

男性と女性には身体的な違いがあり、分かりやすい例としては「力の差」がある。この力の差を利用する社会になると、性暴力や虐待などの被害を受ける女性が増えてしまう。

内閣府男女共同参画局の資料(※)によると、日本でも女性の約7人に1人は配偶者からの暴力を受けている。ビジネスシーンにおけるデータはないが、もし性差による暴力が会社で起これば、大問題に発展することは想像に難くない。

また、男性が身体的な有利をふりかざすと、パワハラやセクハラなどのハラスメント問題にもつながるだろう。

(※)参考:内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査報告書」

子どもの権利侵害

子どもの権利侵害は、社会進出や活躍のきっかけを奪う恐れがある。

例えば、児童婚(18歳未満の結婚)は精神面の成長に悪い影響を及ぼし、若い年齢での妊娠は女性のライフスタイルを制限する要因になる。また、虐待やいじめの被害者になった子どもは、教育や就職の機会を失ってしまうかもしれない。

権利侵害と聞くと大事に思えるかもしれないが、日本でも児童虐待やいじめ、体罰などは毎年報告されている(※)。

(※)参考:法務省「こどもの人権を守りましょう」

教育格差による社会での不平等

ジェンダー・ギャップ指数だけを見ると、日本の教育分野は完全平等に近いと言える。しかし、日本にも数字に表れないジェンダー不平等はいくつか存在する。

例えば、「女性は数学が苦手」といった固定観念があると、理工学系の学校に進む女子生徒は減ってしまう。また、結婚や出産を見越した助言を行ったり、研修内容を男女で分けたりするケースも、広義では教育格差に含まれるだろう。

海外の教育格差はさらに深刻であり、2015年に紛争が始まったイエメンは、200万人強の子どもが学校に通えない状況にある(※)。なかでも女児への影響は大きく、男女の成人識字率には約2倍の差が生じている(男性が76%、女性が39%)。

(※)参考:ユニセフ「イエメン 紛争による教育崩壊、600万人に影響 教師の3分の2が定期的な給与得られず」

このような男女の教育格差は、雇用機会や賃金、政治面でのジェンダー不平等につながってしまう。

日本におけるジェンダー不平等の事例

日本においては、主にどのようなジェンダー不平等が問題視されているのだろうか。ここからはジェンダー・ギャップ指数のスコアが低い「経済分野・政治分野」に絞って、日本が抱えている課題や事例を解説する。

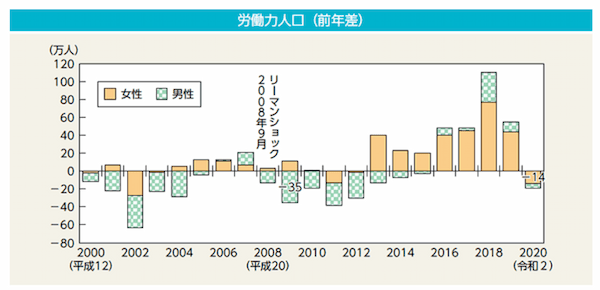

【事例1】コロナ禍で女性の失業者や貧困者が増加

現在では国内にも、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組んでいる企業は多い。目標値を設定して女性管理職を増やす企業も見られるが、コスト面の問題でこのような取り組みが難しいケースもある。

例えば、コロナ禍が始まった2019年末からは、サービス業などの接触型産業が大きなダメージを受けた。特に2020年には多くの企業が人員削減をした影響で、女性の労働力人口が前年比で14万人ほど減少している。

新型コロナのような災害や経済ショックが発生すると、企業は採用コストが大きい人材から削減する傾向にある。実際に、「管理職や正規ではないから」「結婚などで退職する可能性があるから」といった理由で女性が解雇されるケースはあるだろう。

仮に新型コロナが収束したとしても、現在の社会構造に変化がない限りは、有事の際に同様の問題が顕在化すると考えられる。

【事例2】著名人による性差別発言

日本の政治界は男性社会が形成されており、衆議院における国会議員の女性比率は9.7%に留まっている(※2022年3月時点)。働き方改革や女性活躍推進法なども打ち出されているが、本当の意味でジェンダーレスの政治が行われているとは言い難い。

それを象徴する出来事が、著名人による性差別発言である。

<性差別発言の例>

・女性はいくらでもウソをつける

・女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかる

・セクハラと思ってやっているわけではなく、当たり前の世界である

2007年には当時の厚生労働大臣が「女性は産む機械」、2019年にはオリンピック大臣が「子どもを3人くらい産むようお願いしてもらいたい」と発言し、世間やマスコミから大きな批判を浴びた。著名人による性差別発言は広く報道されるため、世間に影響しやすい部分も懸念点だろう。

【事例3】女性によるワンオペ育児

2017年のユーキャン新語・流行語大賞では、「ワンオペ育児」というワードがノミネートされた(※)。これは、1人で仕事・家事・育児をこなすことであり、日本では女性の状況を表すケースが多い。

(※)参考:生涯学習のユーキャン「「現代用語の基礎知識」選 2017ユーキャン新語・流行語大賞 ノミネート語発表」

育児・介護休業法が実施されてはいるものの、家事・育児のほとんどを女性に任せている家庭は多く存在する。仮に専業主婦であったとしても、「家事や育児は女性がやるもの」といった考え方は、深刻なジェンダー不平等につながるだろう。

このような状況を是正するために、女性が進出・活躍しやすい社会や、男性が家事・育児に参加しやすい環境づくりが求められている。

【事例4】職場での各種ハラスメント

性差によるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントも、日本ではよく見られる事例だ。厚生労働省の資料(※)によると、労働局雇用均等室に寄せられたセクハラの相談件数(2019年度)は年間7,000件を超えている。

(※)参考:厚生労働省「令和元年度 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での法施行状況」

例えば、仕事でミスをしたときに「女性だからミスをした」「もう女性には任せない」のように怒られた人もいるだろう。また、年齢によって呼び方を変えたり、プライベートな質問(過去の恋愛歴など)をしたりすることもハラスメントにつながる。特に男性社会が形成された企業では、本人に自覚がないハラスメント行為も少なくない。

「女性だから」という理由でお茶くみをさせるなど、ジェンダー不平等につながる慣習が残っているケースも多いため、中小経営者は企業文化まで見直す必要がある。

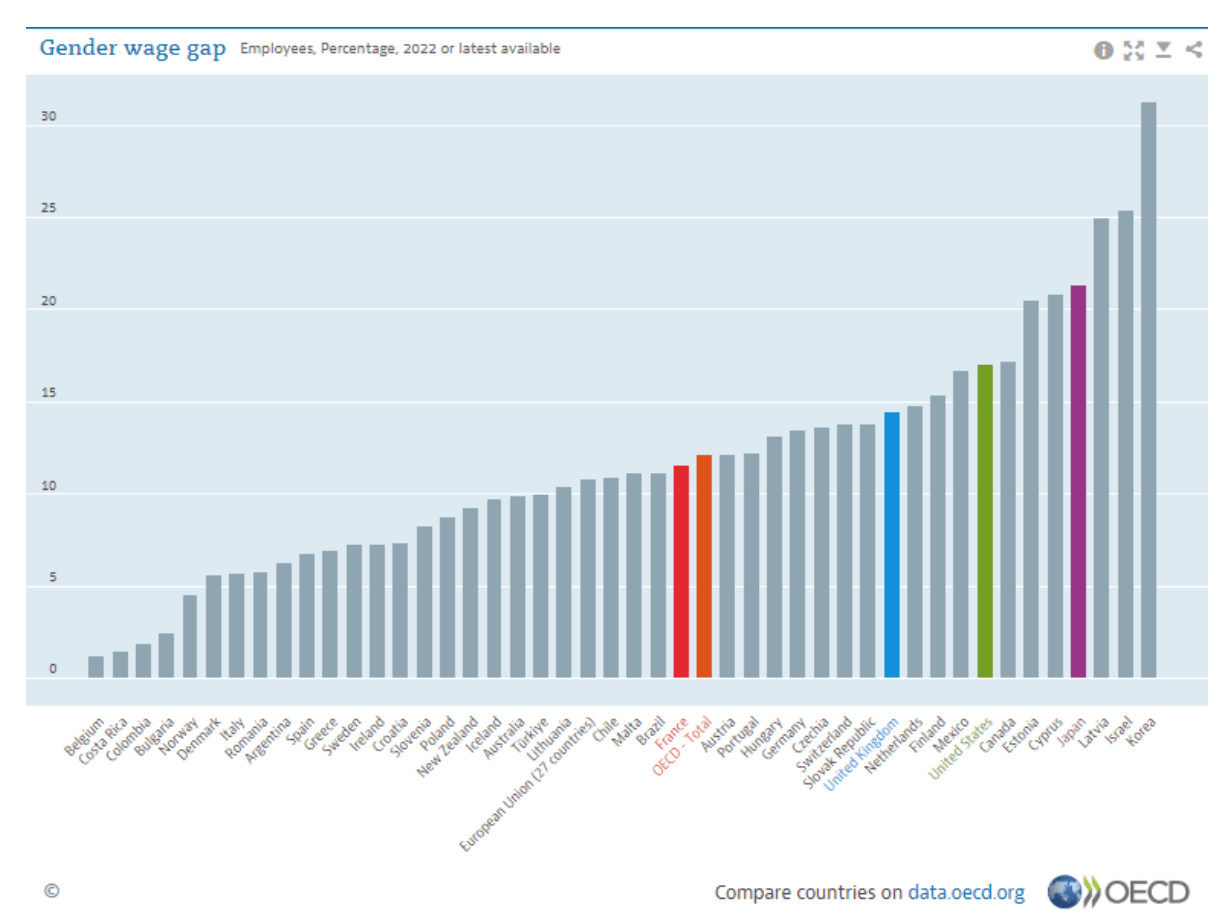

【事例5】男女間の賃金格差

先進国や主要国の中でも、日本は男女による賃金差が特に大きいとされている。以下のデータは、経済協力開発機構(OECD)が公表した「男女間賃金格差」の国別のグラフである。

2022年時点での調査によると、男性所得の中央値に対する男女の所得中央値の差は、日本で21.3%である。OECD加盟国の中で、日本の男女間賃金格差は4番目に大きい水準となった。

日本では男性社員と同じ業務をこなしていても、「なかなか昇進できない」「昇給幅が少ない」のように悩む女性が存在する。やむを得ない賃金差もあるが(労働時間の問題など)、明確なジェンダー不平等については是正する必要があるだろう。

ジェンダー不平等を解決するための対策やアイデア

では、上記のようなジェンダー不平等を解決するには、どのような施策に取り組めば良いだろうか。ここからは、中小企業が考えたい対策やアイデアを紹介する。

1.社員の意識改革に取り組む

上層部がいくらジェンダー不平等に取り組んでも、従業員にその意識がなければ細かい男女差別が生まれてしまう。そのため、まずは以下のような方法で、社員の意識改革に取り組むことが必要だ。

○社員の意識改革につながる取り組み

・各管理職に対して研修や指導を行う

・セミナーや講演会などに社員を参加させる

・上層部が常にジェンダーレスを意識する

会社全体の意識を変えるには、「なぜジェンダー平等が必要なのか?」といった基礎から学ぶ必要がある。大まかな施策を打ち出すだけでは浸透が難しいため、意識改革につながる取り組みは中長期的に取り組まなくてはならない。

2.コミュニケーションやスローガンを見直す

社員の意識改革としては、コミュニケーションやスローガンの見直しも効果的だ。例えば、ジェンダー・ギャップ指数が高いスウェーデンでは、「he(彼)」や「she(彼女)」の代わりに「hen」という代名詞が浸透しつつある。

細かい言葉遣いや会社のスローガンを見直すだけで、男性社員はジェンダーレスを意識し、女性社員は快適に過ごしやすくなる。ハラスメント防止にもつながるため、性差をイメージさせる言葉は徹底的に排除したい。

3.ダイバーシティまで見据えた採用環境・教育環境を整える

ダイバーシティとは、性別や人種、国籍、言語など、企業があらゆる多様性を受け入れることである。ジェンダー不平等と同じく、現代ビジネスでは重要なテーマであるため、最終的にはダイバーシティまで見据えた施策を考えたい。

具体的な施策としては、多様性に捉われない管理職・リーダー職の登用や、人材教育に差をつけない仕組みなどが挙げられる。また、近年では消費者に目を向けて、あらゆるユーザー(妊婦や外国人など)を想定したテストを行う企業も増えてきた。

ダイバーシティの実現は、外部からの評価や優秀な人材の獲得につながるため、ジェンダー不平等とセットで施策を考えることが重要だ。

4.男性にとってのジェンダー不平等を考える

ジェンダー平等を実現しようとすると、多くの企業は女性中心の施策に偏ってしまう。ジェンダー平等はあくまで「男女を平等に扱うこと」を意味するため、男性の立場で施策を考えることも重要である。

例えば、男性社員に集中していた残業を分担する、育児休業を取得しやすい環境をつくるなど、男性本位の施策にも効果的なものはある。うまく工夫をすれば、女性が働きやすく稼ぎやすい仕組みづくりにもつながるはずだ。

ジェンダー平等は女性を優遇することではないため、その点に留意して施策を考えたい。

国や自治体と足並みをそろえた施策が重要

ジェンダー不平等の観点では、日本は先進国やアジア諸国から遅れを取っている。特に経済分野・政治分野の格差は深刻であるため、国や自治体、企業が同じ方向性で施策を考えることが重要だ。

世界の動向にも着目しながら、引き続きジェンダー平等を目指してさまざまな施策を打ち出していこう。

文・片山雄平(フリーライター・株式会社YOSCA編集者)