トヨタ自動車株式会社や三菱重工業株式会社のCMなど企業の広告でも頻繁に耳にするようになったカーボンニュートラルという言葉。何となく理解しているつもりでも、「具体的な取り組みや正しい意味を聞かれるとうまく答えられない」という人は多いのではないだろうか。

本稿では、カーボンニュートラルとはそもそも何を指しているのか、なぜ今の社会で大きく取り上げられるようになってきたのかなど基本的な知識を解説する。あわせて世界や日本、企業の取り組みや動きについても紹介していく。

目次

カーボンニュートラルとは?

カーボンニュートラルとは、「温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること(出典:環境省)」

と定義されている。

カーボンニュートラルは、英語のCarbon neutralityであり、和訳すると「炭素中立」を意味する。プラスマイナスをゼロとし、「中立」を保つことで結果的に環境にこれ以上の負荷を与えないことを目指している。現代社会の営みにおいて温室効果ガスの排出は、どうしても避けられない。

排出を完全に抑えるのが現実的に不可能である以上、排出量と吸収・除去量の差し引きをゼロにすることでニュートラルな状態を保つのが最も合理的な解決法といえるだろう。日本では、2020年10月に以下のようなカーボンニュートラル宣言を公布した。

「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」

出典:首相官邸

上記の宣言では、CO2(二酸化炭素)だけではなく、メタン、N2O(一酸化二窒素)、フロンガスなどを含む温室効果に関わる幅広い物質が対象だ。2021年11月現在時点においては、日本を含めた154ヵ国と1地域が2050年までのカーボンニュートラル実現を表明している。

カーボンニュートラルの目的

カーボンニュートラルの目的は、地球温暖化の抑制だ。わが国の宣言では、さまざまな温室効果ガスを対象としている。しかし実際は、日本が排出する温室効果ガスのうち約9割がCO2だ。つまり「カーボン=CO2」の削減による効果が最も高い。カーボンニュートラルでは、CO2排出量および吸収量をプラスマイナスゼロにし、大気中の炭素量を一定とし、できるだけ「自然な状態」に戻していく。

CO2は、炭素(C)の酸化物だが炭素は地球上のいたるところに存在する物質だ。地表・地中・水中で循環を行っており基本的に一定量が保たれている。例えば植物は光合成でCO2を吸収し、動物は呼吸によってCO2を排出、海洋はCO2を吸収し大気に放出されるCO2の量を調整しているのだ。このように自然界では、物質のバランスを保つ自動システムを持っている。

しかし人間による経済活動では、地中の化石燃料を掘り起こし本来固定されるべきCO2をせっせと大気に放出してきた。人間社会の発達に伴い自然が持っているサイクルの力を超えたCO2が放出された結果、炭素濃度が上昇し続けている。

カーボンニュートラルと気候変動の関係

カーボンニュートラルが世界的な取り組み、課題となった背景には、地球温暖化による自然環境の激変と気候変動が関係している。先述したようにCO2は、自然界に存在するもので人間が化学的に生み出したわけではない。もともと地球上の大気には、温室効果ガスが一定量含まれており、これが命を育む要因にもなっている。

温室効果ガスが赤外線の吸収と放出を行うことで地表の大気を温め、この働きによって生物の生息が可能な温度が保たれる。人間を含めた生き物が存在するための環境の維持には、温室効果ガスが不可欠だ。しかし近年温室効果ガスの濃度が高まることで環境異常が誘発されている。温室効果ガスは、さまざまなデータから地球温暖化の要因の一つに挙げられる。

18世紀の産業革命以降、温室効果ガスが増加している。経済成長中にある国のCO2排出量は、特に顕著な傾向にあり国の経済成長とCO2の排出量には明確な相関関係が見られる。

CO2だけが温暖化の要因ではないにしろ、地球環境に深刻な影響が表れており、多くの陸地で猛暑日や熱波が増えているのだ。北極圏の気温は、地球平均の2倍のペースで上昇を続けている。

2022年の夏は、欧州各国で異常な猛暑が観測された。英国では、観測史上最高となる40度を超えている。中国では、観測史上最悪の熱波により広大な長江さえ干上がる勢いだ。都市部における高温現象は、ただ暑いだけではなく社会活動に大きな影響を及ぼす。過去に例を見ない暑さに見舞われた英国では、空港滑走路の一部が隆起し線路が曲がるなど交通機関にもダメージを与えている。

日本でも熱中症による救急搬送が過去最多を更新するなど、連日暑さ関連のニュースを頻繁に目にするようになった。屋外での作業中に深刻な症状に陥るケースも頻発している。大規模な森林火災もその一つだ。

森林火災そのものは、気候変動が問題視される以前から自然発生が見られた。しかし近年の森林火災は、より大規模で長期的なものになってきている。自然発火の原因は、主に高気温や乾燥、落雷。温暖化により気温の高い状態が長く続くと土壌の水分を蒸発させ、樹木の枝枯れを誘発している。火が点いても本来一定地域で収まる火災が広い地域に拡大し大規模火災へと発展しやすくなっているのだ。

また温暖化は、感染症の増加にも関与しているといわれる。例えば「感染症を媒介する虫や生物の活動地域が温暖化の影響により拡大する」「気候の変化により菌やウイルスが存在しやすい環境が増える」など目に見えにくい脅威が確実に迫ってきている。さらに温暖化により永久凍土が融解し封じ込められていた未知のウイルスが出現するリスクも懸念されている。

気象では、大型サイクロンやハリケーン、台風発生の増加も目立つ。日本では、これまで台風の影響が比較的少ないといわれてきた地域でも災害を被る危険性が高まっている。以前は、目新しく感じられた「線状降水帯」といったワードも近年は耳にしない年がない。激甚化する自然災害による人命および経済損失は、すでに計り知れない規模を示している。

世界に目を向ければ干ばつによる食料不足で栄養不良や貧困、テロといった問題が深刻化する地域が広がっている。さらに氷河や氷床の融解による海面上昇でツバルやフィジー諸島共和国、マーシャル諸島共和国といった海抜が低い国では生活が脅かされる事態となり国家消滅の危険さえあり得る。地球温暖化の影響を受け絶滅危機に瀕している生物種は、4,000種以上(2020年時点)ともいわれる。

この現実に立ち向かわない限り、やがては人類もその仲間入りをすることになるかもしれない。

カーボンニュートラルの実現に向けた技術の進歩

カーボンニュートラルの実現に向けた技術の進歩は、温室効果ガスの排出を削減することが求められるなか、大きな注目を浴びている。地球温暖化や気候変動に対する深刻な課題に対処することが期待されているのだ。

技術の進歩には、再生可能エネルギーの利用、電気自動車や燃料電池車などのエコカーの普及、炭素回収・貯留技術、水素利用技術などが挙げられるだろう。これらの技術は、カーボンニュートラルを実現するうえで必要不可欠なものである。

再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、水力、地熱など自然から得られるエネルギーのことで化石燃料を使わないため、温室効果ガスの排出を大幅に削減することが可能だ。またエコカーの普及により、排気ガスの削減が期待されている。

炭素回収・貯留技術は、排出された二酸化炭素を回収し、地下に貯留する技術で炭素の排出量を大幅に削減することが期待できる技術だ。水素利用技術は、水素を燃料とすることで燃焼による二酸化炭素の排出を削減できる。

これらの技術が、カーボンニュートラルを実現するうえで欠かせないものであることは間違いない。今後も技術の進歩に期待が寄せられるなか、地球温暖化や気候変動に対する取り組みがますます求められていくことが予想される。

カーボンニュートラルのメリット

カーボンニュートラルを導入することで企業が得られる主なメリットは、以下の4つだ。

地球温暖化問題の抑制

カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出量と吸収量を等しくすることで、地球温暖化問題の抑制につながる。温室効果ガスの排出を削減することで、地球上の気温上昇を防止し、極端な気象や海面上昇、生態系の変化などの悪影響を抑えることが可能だ。またエネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの利用拡大により、持続可能な社会の実現に寄与する。

企業イメージの向上

カーボンニュートラルへの取り組みは、企業イメージの向上にも寄与する。環境に配慮した活動を行う企業は、顧客や取引先から好意的に評価されることが多い。エコロジー志向の顧客や取引先との取引拡大や、株主・投資家からの信頼獲得につながる可能性がある。

光熱費の削減

カーボンニュートラルを目指す企業は、省エネやエネルギー効率の向上に取り組むことで、光熱費の削減が可能だ。具体的には、LED照明や高効率な空調システムの導入、節電機能を持つ機器の利用などは、光熱費の削減につながる。省エネ設備の導入やエネルギーマネジメントの強化により、長期的に経費削減が図られる。

また再生可能エネルギーの利用拡大により、電力コストの削減も可能だ。太陽光発電や風力発電などの自家発電設備を導入すれば、外部からの電力購入量を減らすことができる。さらに余剰電力を売電することで収益を得ることも可能だ。

資金調達の優位性獲得

カーボンニュートラルに取り組む企業は、環境配慮型資金調達手段であるグリーンボンドの発行など、資金調達において優位性を獲得する可能性がある。またESG投資やインパクト投資の対象として評価されることで、より広い投資家層からの資金調達が期待できるだろう。

カーボンニュートラルのデメリット(問題点)

カーボンニュートラルの導入には、以下の3つのようなデメリットもある。ここでは、どのようなデメリットがあるか確認していこう。

初期費用が高い

カーボンニュートラルを目指すためには、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用拡大が必要だ。そのため初期費用が高額になることがある。特に既存の設備やインフラを更新する場合や、新技術を導入する際には、大幅な投資を避けて通れない。

しかし高額な初期投資が必要であっても長期的な視点で見ると、光熱費の削減や企業イメージの向上などにより、投資効果が期待できる。

検証が難しい

カーボンニュートラルの達成には、温室効果ガスの排出量や吸収量を正確に計測し、バランスをとることが必要だ。しかし排出量の測定や吸収量の評価は、科学的な根拠が不十分であったり、技術的な困難が伴ったりすることがある。また排出量削減効果が不確かなオフセットプロジェクトに頼ることも問題になり得る。

これらの要因により、カーボンニュートラルの達成状況の検証が困難になるケースも少なくない。

推進人材の確保が困難

カーボンニュートラルを推進するには、環境やエネルギーに関する専門知識を持つ人材が欠かせない。しかし需要の高まりにより、こうした人材が不足している現状がある。また企業内での取り組みを進めるためには、経営層から現場までの連携や組織全体での意識改革が求められるが、これが難しい場合もある。

人材の確保や教育が適切に行われないと、カーボンニュートラルの取り組みが十分に推進されないこともあり得るだろう。

カーボンニュートラルの動向

ここからは、現在のカーボンニュートラルにおける世界や日本の動向を見ていこう。

世界の動き

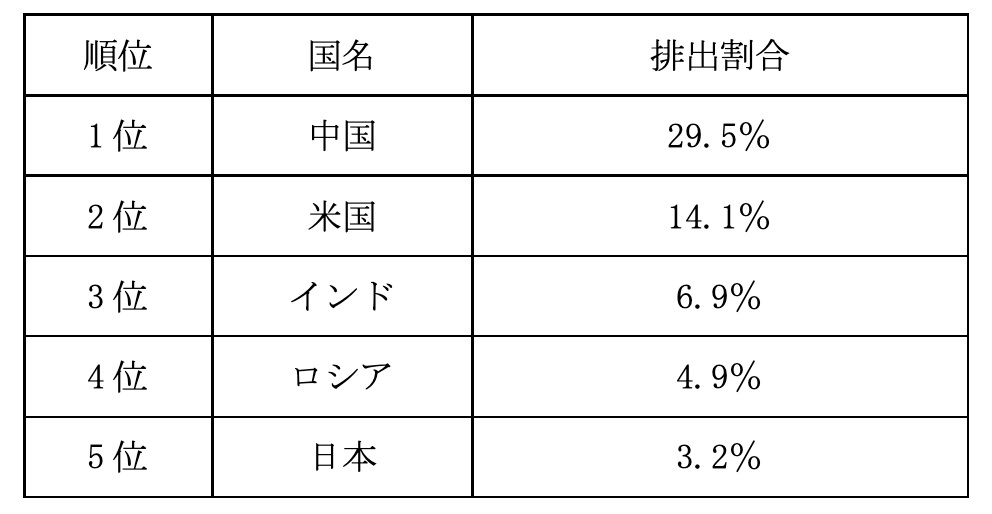

2019年の世界の温室効果ガス排出量TOP5は、以下の通りだ。

日本は、5位と経済の動きが活発な国のなかでは少ないようにも感じられるが、世界的に見ると決してそうではない。2000年代はじめと比べると抑制の努力が少しずつ効果を見せてはいるが、200近い国があるなかでいまだ5位というのはほめられたものではないだろう。

・EU

2050年のカーボンニュートラル経済の実現を目指すビジョンとして「A clean planet for all」を公表。「80%減」「90%減」「ネットゼロ」という3つの削減目標に対応する8つのシナリオを想定している。EUの場合、多くの国が参加しているため、具体的な削減への道筋はそれぞれの国に任せられている状態だ。

・英国

ネットゼロ(100%削減)実現に向け、電力需要のシナリオを示しつつ、2050年の電力分野の将来像を例示。脱炭素電源での発電量を4倍に増やす必要性や2050年においても残存する排出量に対しBECCSなどのネガティブエミッションで相殺する必要性を明らかにしている。

・米国

気候変動やコロナの対策、経済回復、人種平等に匹敵する課題の一つとして、カーボンニュートラルを重視。現政権において2050年までに温室効果ガス排出の実質ゼロ、2035年までに発電部門の温室効果ガス排出ゼロへの移行、2030年までの再エネ生産量倍増などを目標に掲げる。

・中国

2020年の国連総会一般討論演説で炭素中立を達成するよう努める旨を表明。新エネルギー自動車向け補助金などによって電動車市場が急速に拡大を見せている。中国では、さらに2025年までに新車販売における新エネルギー車の割合を5%から20%前後に引き上げることを目標としている。

日本での取り組み

日本では、第5次エネルギー基本計画において2050年カーボンニュートラルの実現を柱に据えている。再生可能エネルギーの経済的自立化により社会ニーズに相当できるものとすることを目指す。安全性や経済性、機動性に優れた原子力発電の実現は、脱炭素化への現実的な回答の一つとなるだろう。いくつもの手法を組み合わせることで非効率な石炭火力発電のフェードアウトを図っていく。

その過程においては、水素や蓄電池などの技術開発促進「分散型エネルギーシステム」の構築が重要な役割を果たすと見られる。

・2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

グリーン成長戦略とは、環境に負荷をかけない「グリーンエネルギー」を積極的に導入し、活用を促しながら産業構造の変革を目指し、経済成長を実現する取り組みだ。国ではグリーン成長戦略についての方向性を以下のように示している。

「国として、可能な限り具体的な見通しを示し、高い目標を掲げて、民間企業の前向きな挑戦を応援し、大胆な投資とイノベーションを促す環境を作ることを目的とする」

出典:資源エネルギー庁

温暖化対策に対し成長を鈍らせる負の制約と捉えるのではなく「成長の機会」と考え、企業の新しい時代に向けた取り組みを全面的に後押しする。グリーン成長戦略では、電力部門における脱炭素電源の拡大、非電力部門における脱炭素化された電力による電化、水素化、メタネーション、合成燃料などの活用を進めていく。

さらに植林やDACCS(Direct Air Carbon Capture and Storage:炭素直接空気回収・貯留)などを用いて、実質ゼロの実現を目指す。以下のような内容を盛り込んだ「実行計画」を重点分野ごとに策定し、2050年までの工程表を提示している。

・年限を明確化した目標

・研究開発・実証

・規制改革・標準化などの制度整備

・国際連携 など

また2兆円のグリーンイノベーション基金を創設し各分野での取り組みを促進。加えて税や規制の改革・標準化、国際連携などによりグリーン成長戦略実施の強力な推進と企業の支援に徹する姿勢を明らかにしている。

・カーボンニュートラルと地方創生

地方単位でのカーボンニュートラルの取り組みも加速している。2050年カーボンニュートラルへの共感を示し、CO2排出量の実質ゼロを目指すことを表明する「ゼロカーボンシティ」もその一つだ。2022年8月末時点で、766自治体(42都道府県、450市、20特別区、216町、38村)がゼロカーボンシティ宣言を行っている。

また日本は、2019年時点で国土面積あたりの太陽光発電導入量が主要国でトップという実績がある。平地面積で見た場合、2位のドイツに2倍の大差をつけているというと驚く人は多いのではないだろうか。地域の豊富な再エネポテンシャルを有効利用していくことで、こうした好ましいデータを増やしていくことは可能だ。

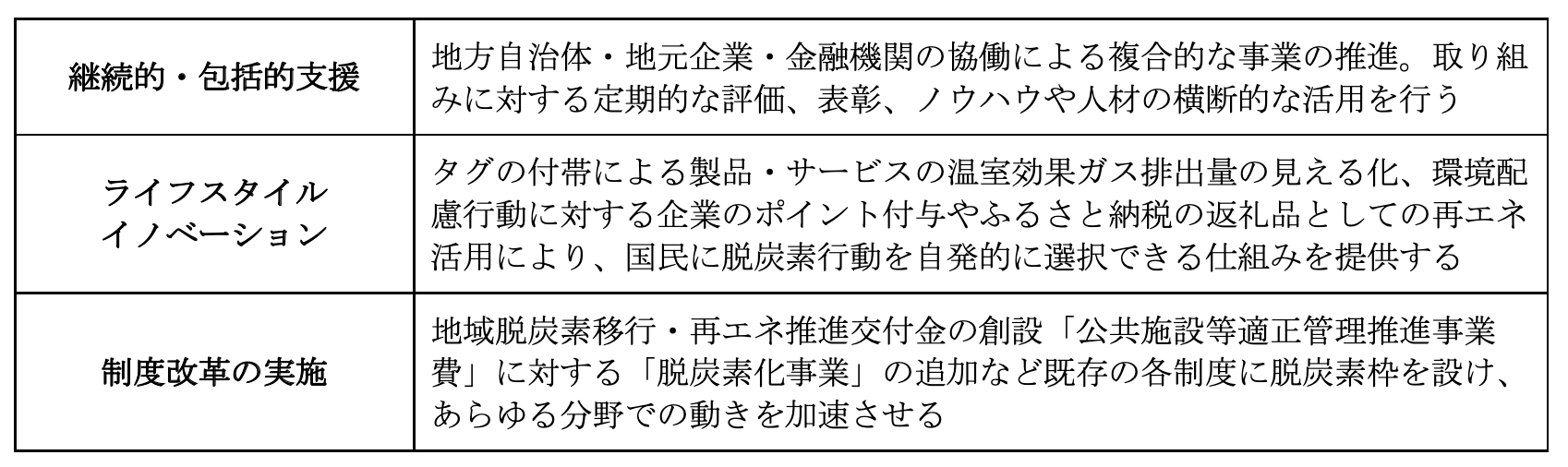

カーボンニュートラルの取り組みが進めば世界への貢献度が高められるだけではなく、地方のエネルギーコストの負担軽減にもつながる。国では、人材・技術・情報・資金を積極支援により、2030年度までに100ヵ所以上の「脱炭素先行地域」を作る予定だ。自家消費型太陽光や省エネ住宅、電動車などの重点対策を全国的に展開し以下の3つを軸とする。

地方地自体との合意のもと再エネ導入の数値目標とそれを踏まえたポジティブゾーニングを設定。効果検証を行いながらモデルを伝搬し、脱炭素ドミノを興す狙いだ。

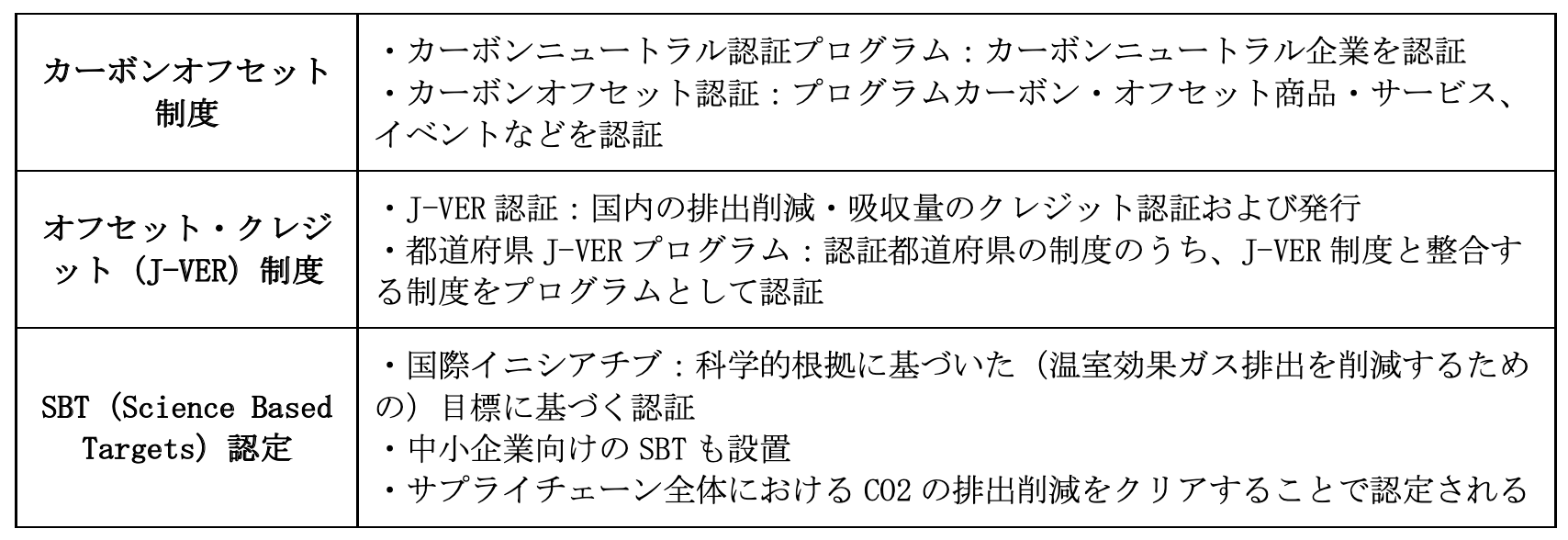

・カーボンニュートラル推進に向けた制度

国では、さらに以下のような新たな制度を設け、カーボンニュートラル企業や自治体、商品・サービス、イベント等を認証することで活動を推奨している。

カーボンニュートラルの企業による具体的な取り組み

国内での企業によるカーボンニュートラルの具体的な取り組みを大手企業と中小企業に分けて紹介する。

大手企業

・株式会社東芝

同社では、幅広い分野での事業展開の強みを活かし「つくる」から「かしこくつかう」までを対象としたカーボンニュートラルへの貢献を実施。発電分野では、排ガスからCO2を分離回収、CO2を排出しない火力発電の開発を進める。さらに風力、太陽光、水力、地熱といった再エネの事業を展開。

洋上風力発電や「VPP(バーチャルパワープラント:仮想発電所)」と呼ばれる新しい技術の実用化によって再エネにおける安定性の確保を図る。電力を水素に転換するP2G (Power to Gas)技術の開発やリチウムイオン二次電池(SCiB™)の提供、公共機関へのSCiB™搭載により電化の推進など実用的な技術を次々と社会に提供している。

・三菱重工業株式会社

2040年に三菱重工グループ全体のカーボンニュートラル宣言『MISSION NET ZERO』を発表CO2排出量を2040年までにネットゼロにする目標を設定。カーボンニュートラル社会の道筋を表す「Breeze CONCEPT」に従ったCO2回収、輸送、転換利用、貯留といったCCUSバリューチェーン全体の最適化を柱に据える。

CO2回収技術、小型CO2回収装置、LCO2船、コンプレッサーなど、CCUSに関連した製品ラインアップを拡充。さらにCO2の輸送や貯蔵、転換利用のシステムを開発している。

中小企業

・株式会社艶金

同社は、岐阜県大垣市に本社を置く洋服生地の染色加工および生地や縫製品の販売を行う企業だ。活動が認められ2021年に中小企業版SBT認定を取得した。同社の主力事業である染色加工の工程においては、長時間高温に保った大量の水に生地を浸すプロセスが必要となり多大なエネルギーを要する。

海外製品に押され経営の見直しが迫られていた時期に、持続可能性の促進が同じベクトルであることに気付いたことが、カーボンニュートラルの起点となった。はじめに温室効果ガス排出量の算定を行い、自社の現状把握に着手。データをもとに照明のLED化や高効率のコンプレッサー導入を行い、生産量を落とさずに電力消費量を減らした。

また電力会社の再エネ推進企業優遇制度を活用したことでコストの圧縮にも成功している。

・協発工業株式会社

愛知県岡崎市において自動車部品の金属プレス製品を手がける同社は、国内初の中小企業版SBT認定企業だ。自社のCO2排出量の現状把握から90%が電気使用によるものと判明。蛍光灯をすべてLED照明に変更、社用車をEV自動車やハイブリッド車に変更した。また工場設備を省エネ仕様に切り替え、太陽光パネルを工場に設置。

さらにコンプレッサーの圧力変更、電力会社のプラン比較検討など地道な行動がSBT認定取得につながっている。

カーボンニュートラルとクレジット

カーボンニュートラルの一連の活動では、クレジットが大きな役割を果たしている。クレジットとは、発行することにより温室効果ガスの削減量や吸収量に応じて他の企業や国と取引できるようにする仕組みだ。

国際的な活用

国際的なカーボンニュートラル関連のクレジットとしては、主に以下の2つが挙げられる。

・二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism、JCM)

日本の持つ優れた低炭素技術や製品、サービス、インフラを、パートナーとなる途上国に提供し、持続可能な開発に貢献。成果分をクレジットにより取引を行う。当事者の2ヵ国が管理するため、スピード化が図られ柔軟な対応ができるのが特徴だ。

・CDMクリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism)

京都議定書によって規定された制度。先進国が技術などの提供により途上国に協力して温室効果ガスを削減した場合、 自国の排出削減目標から「途上国における温室効果ガスの削減分」を差し引くことができる。取引については、京都議定書締約国やCDM理事会が一括管理を行う。

国内でのカーボンクレジット

企業間では、自社の温室効果ガスの削減効果をクレジットとして発行し他社と取引することができる。クレジットを発行するなどして排出量の一部を相殺して穴埋めすることを「カーボンオフセット」と呼ぶ。クレジットを利用したカーボンオフセットでは、企業間での取引以外にも多種多様な活用が見られる。

例えば国際会議の主催者が、開催に伴い排出された温室効果ガスの排出量をクレジットの購入などによって埋め合わせることが可能だ。企業によっては、オフィス活動に伴って発生するCO2をクレジット購入によりオフセットするケースもある。さらにクレジット付きの製品・サービスの販売により購買側の脱炭素への意識を刺激し、訴求効果を高めるといった方法も登場している。

カーボンニュートラルの取り組みは身近なところから

カーボンニュートラルへの取り組みは、地球上に生きる人類すべてにおける課題となる。経済の営みが地球環境に直結し、さまざまな影響を引き起こしていることは否定できない。現代社会の恩恵に預かっている以上、企業規模に関わらずカーボンニュートラルへの貢献を意識することが必要だ。カーボンニュートラルというと事業規模でなければできないように思える。

しかし事例でも見られたように、取り組みは身近なことからでも取りかかれる。まずは、自社の温室効果ガスの発生状況把握を取り組みの第一歩としてみてはいかがだろうか。

カーボンニュートラルでよくある質問

Q.カーボンニュートラルとはどういう意味?

A.カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスを均衡させ差し引きゼロとすることだ。厳密には、排出量から吸収量と除去量を除いた数値から判断される。地球温暖化や異常気象の原因とされる温室効果ガスだが、これをまったく排出しないのは現実として不可能である。そのためこれ以上の増加を食い止めることを目指す。

全世界で150を超える国がカーボンニュートラルに参加するなか、日本では2050年までに温室効果ガスの排出ゼロに向けた取り組みを宣言している。

Q.カーボンニュートラルの仕組みは?

A.排出量を吸収・除去量で相殺することで全体としてゼロとするのがカーボンニュートラルの仕組みだ。日本語では「炭素中立」と訳される。まず可能な限りの技術を尽くし、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量を抑制。さらに温室効果ガスの吸収を高める技術の開発を進めたり、植林や森林管理などによる自然の力をサポートしたりすることでプラスマイナスゼロに近づけていく。

Q.カーボンニュートラルではどのような取り組みがある?

A.日本では、第5次エネルギー基本計画において2050年カーボンニュートラルの実現を柱に据え、再生可能エネルギーの経済的自立化やグリーン成長戦略、地方におけるゼロカーボンシティ構想を打ち出している。国や企業間において温室効果ガスの削減効果をクレジットとして発行し取引が可能となる制度を設け、世界全体での温室効果ガス抑制を目指しているのが現状だ。

Q.カーボンニュートラルの具体例は?

A.例えば大企業においては、発電分野での排ガスからCO2を分離回収、CO2を排出しない火力発電の開発や風力、太陽光、水力、地熱といった再エネ推進。CO2回収技術、CO2の輸送や貯蔵、転換利用のシステム開発などがある。

中小企業では、照明のLED化や高効率のコンプレッサー導入、電力会社のプラン比較検討など、地道でありながら確かな効果が見られる手法を探っている。

Q.カーボンニュートラルはどうやって実現する?

A.カーボンニュートラルを実現するためには、温室効果ガス排出量の削減、再生可能エネルギーの導入、炭素吸収の促進、カーボンオフセットの活用などの施策が必要だ。省エネ設備や脱炭素エネルギーの利用拡大により排出量を抑制し、森林保全や適切な土地利用で炭素吸収を促進する。これらの取り組みを組み合わせて、排出量と吸収量のバランスをとることが、カーボンニュートラルの実現につながる。

事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ

THE OWNERでは、経営や事業承継・M&Aの相談も承っております。まずは経営の悩み相談からでも構いません。20万部突破の書籍『鬼速PDCA』のメソッドを持つZUUのコンサルタントが事業承継・M&Aも含めて、経営戦略設計のお手伝いをいたします。

M&Aも視野に入れることで経営戦略の幅も大きく広がります。まずはお気軽にお問い合わせください。

【経営相談にTHE OWNERが選ばれる理由】

・M&A相談だけでなく、資金調達や組織改善など、広く経営の相談だけでも可能!

・年間成約実績783件のギネス記録を持つ日本M&Aセンターの厳選担当者に会える!

・『鬼速PDCA』を用いて創業5年で上場を達成した経営戦略を知れる!