ストライキとは、労使の団体交渉が決裂した場合に行われる争議行為だ。事業経営に与える影響が大きく、長期化すれば収益は悪化する。今回は、日本におけるストライキの仕組みや争議行為の種類などを簡単に解説する。ストライキの発生時に経営者が行うべき対応もぜひ確認してほしい。

目次

ストライキとは?

同盟罷業(以下、ストライキ)とは争議行為のひとつだ。日本国憲法第28条で保障されている団結権、団体交渉権、団体行動権の中で、団体行動権の争議権に該当する。

ストライキの仕組み

ストライキは、労働条件や労働環境に関する団体交渉の際に労使双方の意見が折り合わず、交渉が平行線になってしまった場合に発生し、労働者側は最終手段として労務の提供を拒否する。

労働組合法第5条によると、ストライキの実施には労働組合の決議が必要であり、組合員(または組合員により選挙された代議員)の直接無記名投票で過半数による決定を経なければならない。

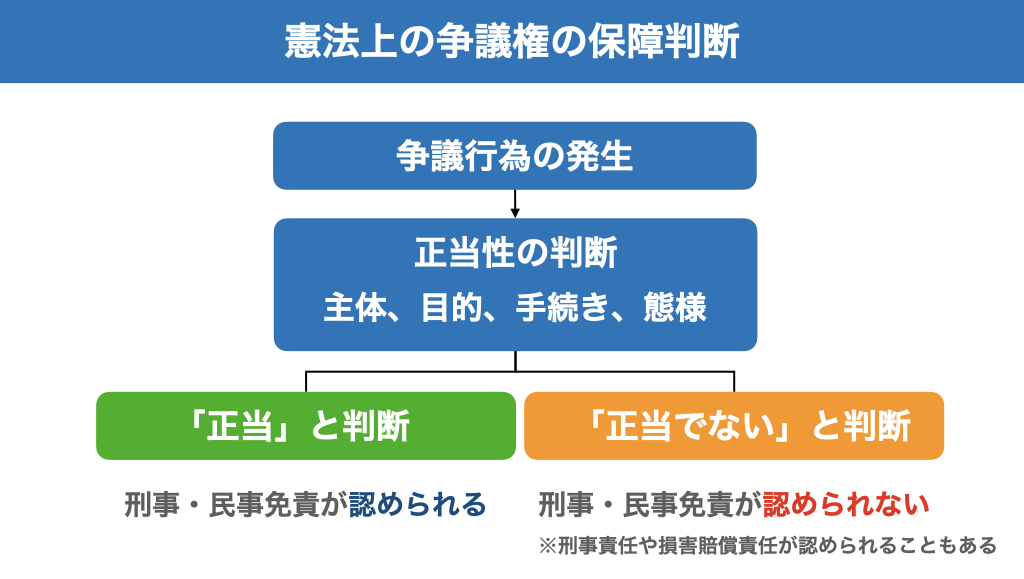

ストライキでは、その正当性を主体、目的、手続、態様の4つに照らし合わせて証明する必要がある。

もちろん暴力行為は禁止だ。もし、正当なストライキとして認められなければ、経営者側は刑事責任や損害賠償などを請求して対抗する。

ストライキの種類

ストライキの種類は、大きく分けると以下の3つだ。

全面スト:労働組合員全員が参加するストライキ

部分スト:一部の労働組合員のみが参加するストライキ

指名スト:参加する組合員を労働組合が指名するストライキ

そのほか時間による分類として、期間を定めない「無期限スト」や一定期間だけ行う「時限スト」、時限ストを断続的に実施する「波状スト」などもある。

ストライキのメリットとデメリット

ストライキによる会社側のメリットは基本的にないが、長期的には労働者との関係改善の契機になる可能性がある。また、ストライキを経験することで、今後の労使関係の改善につながる教訓も得られるであろう。

一方、労働者の業務放棄によって生産性が低下し、事業活動の停止または遅延による収益悪化といった経済的損失を被る恐れがある。また、ストライキが公になることで、会社のブランドや顧客との関係に悪影響を与え、企業イメージが損なわれるといったデメリットが考えられる。

公務員のストライキは禁止されている

公務員は、国家公務員法第98条および地方公務員法第37条によって、ストライキやサボタージュを含めた争議行為が禁止されている。

公務員が提供するサービスは公共の福祉に直結しているため、争議行為を行うと公務の停廃が起こり、国民や地域住民の生活に多大な影響を及ぼす恐れがあるためだ。公務員が法律に違反してストライキを行えば刑事制裁が科される。

1973年の全農林警職法事件では、公務員に対しても「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の労働基本権が認められるという判決が下された。ただし、公務員の争議行為の影響は広く及ぶため、国家公務員法の記載自体は合法とされている。

ストライキには賃金カットで対応していい?

自社でストライキが発生してしまった場合、給与の支払いをどうすればよいか迷う経営者もいるだろう。結論から言うと、社員がストライキに参加して通常の勤務時間に就労していない時間があれば、その分の給与を支払う必要はない。

ノーワーク・ノーペイの原則とは

ストライキは、本来労働者が果たすべき労務の提供を拒否する行為である。そのため、原則として使用者側は、スト期間中の賃金を労務対価として支払わなくともよい。働かずに争議行為を行っている社員に給与を支払えば、会社側が不当労働行為を行ったとして罪に問われる恐れもある。

このルールを「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼ぶ。ただし、完全月給制であれば賃金を部分的にはカットできない。

賃金のカットはどこまで認められるのか

ノーワーク・ノーペイの原則に基づくと、例えばストライキを3日間行ったとすれば、給与月額から3日分を差し引いても良いことになる。しかし、差し引く賃金項目については明確な取り決めがない。

過去のストライキに関する判例では、賃金カットに家族手当まで含めた事例が認められた。

賃金カットの判断は、労使間協議で締結する労働協約や、労働慣行にもとづくこともある。スト時の賃金支給ルールは事前に取り決めた方がよいだろう。

ストライキの発生状況

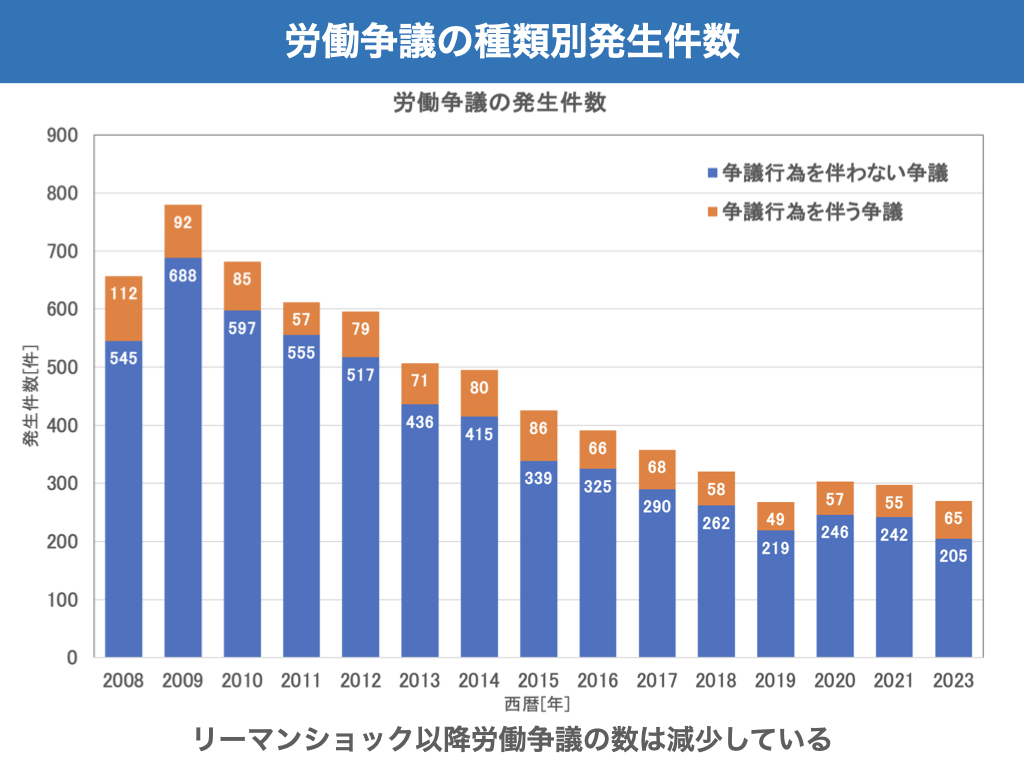

民間企業で発生した労働争議の状況は、厚生労働省の「労働争議統計調査」によって確認できる。2008年以降に発生した労働争議の件数は以下の通りだ。

「争議行為を伴う争議」のほとんどがストライキの発生であり、2009年以降に減少しているとわかる。

なお、2023年に発生した労働争議270件の主要要求事項の内訳は以下の通りだ。

1位 139件:賃金(基本給や一時金など)

2位 103件:労働協約や組合保障

3位 98件:経営・雇用・人事(解雇や出向、人事考課など)

4位 38件:賃金以外の労働条件(残業や休日出勤など)

5位 7件:その他

ストライキは賃金を含む労働条件や雇用、人事に関する団体交渉が労使でまとまらない場合に発生しやすく、リーマンショックの影響を受けた2009年は争議行為も最多となっている。ただし、ストライキは減少しているもののなくなったわけではない。

ストライキ以外で知られる争議行為の種類5つ

ストライキ以外で知られる争議行為の種類を5つ紹介する。

種類1.怠業

怠業は、ストライキと違って労務を提供するが、質や量の面から不完全な状態で労務を提供する対処をさす。細かく分けると以下のような種類がある。

スローダウン:労働能率を低下させる消極的怠業

サボタージュ:故意に販売不能な製品を製造したり、設備に損害を与えたりする積極的怠業

種類2.生産管理

生産管理は、労働組合が企業の事業継続に必要な施設や器材の一部または全部を支配し、使用者に管理、運営させない行為である。

種類3.職場占拠

職場占拠は、労働者側がストライキ実行時に労務の提供を拒否するだけでなく、企業の施設や職場で座り込むなどして占拠する行為をさす。

種類4.ピケッティング

ピケッティングは、使用者側にストライキを破られないように、組合員がスト実施事業場の見張りを行い、労働者の立ち入りを拒絶する行為だ。

種類5.ロック・アウト(作業所閉鎖)

ロック・アウトは、争議行為の中で唯一使用者が労働者に対抗して行う対処をさす。使用者が、職場や作業所を閉鎖して労働者の立ち入りを禁じ、労務提供の受け入れを拒否する。

ストライキの実行者を保護するルール3つ

ストライキが正当だと認められる場合、ストライキの実行者は日本国憲法や労働組合法によって3つのルールで保護される。

ルール1.刑事免責

ストライキの実施事由が正当と判断される場合、労働組合側は刑事免責によって保護されるため、使用者は刑事責任を問えない。

ルール2.民事免責

刑事免責と同様に民事免責によっても保護される。ストライキで使用者側に経営上の損害があっても、労働組合側に損害賠償を請求できない。

ルール3.不当労働行為に対する救済制度

不当労働行為とは、使用者が労働者を一方的に解雇したり団体交渉を拒否したりするなど、労働者の不利益となる行為だ。ストライキを理由とした不当労働行為は禁止されている。

なお、ストライキの実施に伴う投票などに関して、介入や妨害行為も行ってはならない。

正当性が認められないストライキの種類3つ

ストライキの中には正当性が認められず、刑事、民事免責の保護を受けられない行為もある。

種類1.山猫スト

山猫ストは、一部の組合員集団が、労働組合所定機関の承認を得ずに行うストライキをさす。

種類2.政治スト

政治ストは、国や地方公共団体などに対して、労働者の一方的な政治的主張を目的に掲げるストライキだ。

種類3.同情スト(支援スト)

同情ストは、ほかの労働者がすでに行っている争議行為をサポートするストライキをさす。使用者に対して、自らの労働条件改善を要求するわけではない。

そのほか、正当性が認められない争議行為は下記の通りだ。

- 団体交渉を行っていない争議行為(1人でストライキを起こすなど)

- 事前に実施予告しない争議行為

- 平和義務や平和条項に違反した争議行為

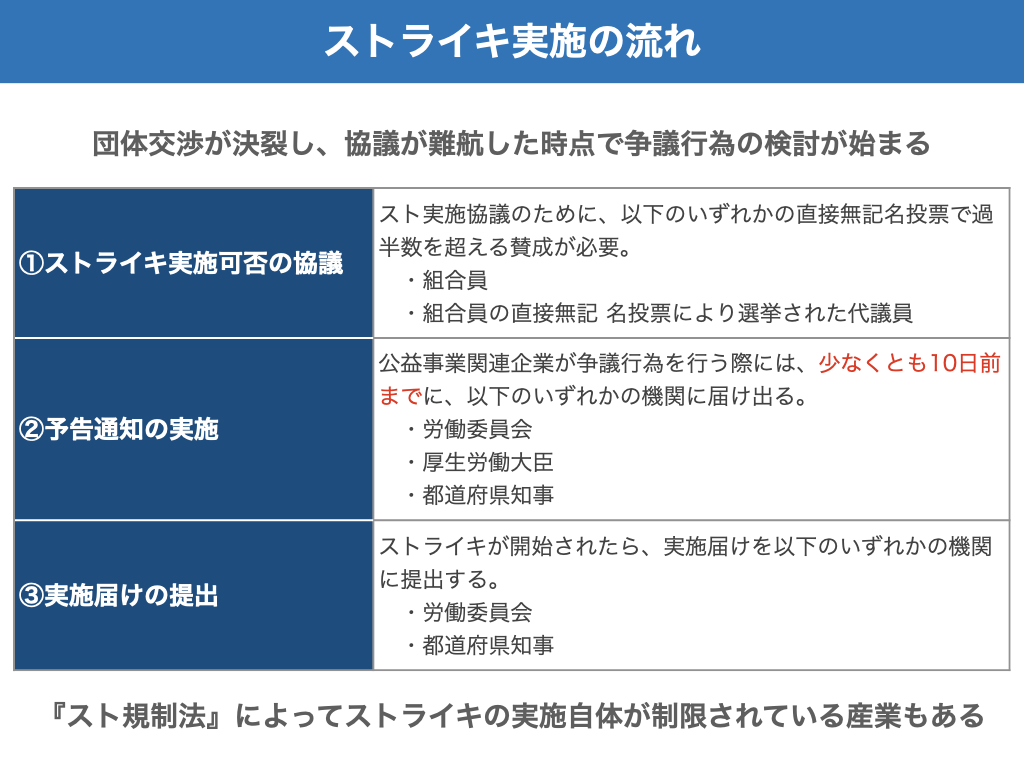

ストライキの流れや手続き

労働組合がストライキを実施するまでの流れや手続きを紹介する。ストライキが適法で行われているかチェックするためにも、流れを押さえておこう。

ステップ1.ストライキの実施可否について協議する

労働組合は、団体交渉の結果を受けて争議行為の実施について協議し、ストライキ実施前に組合員やその代議員による無記名投票を行う。ストライキの正当性を担保するには、投票で過半数の賛成を得なければならない。

ただし、争議行為によって人命や経済活動に多大な影響を与えかねない特定の産業や部門では、スト規制法等の法律でストライキ自体が禁止されている。

ステップ2.争議行為の予告通知を行う

運輸事業や電気、水道、ガスといった公益事業に関連する企業がストライキを行う際には、労働委員会や都道府県知事または厚生労働大臣に対して、少なくとも10日前までに予告通知を行わなければならない(労働関係調整法第37条)。

なお、予告通知なしにストライキを行うと、使用者や労働組合の責任者等が10万円以下の罰金の対象となる。

ステップ3.ストライキの実施について届出する

労働関係調整法第9条によると、ストライキを実施する当事者である労働組合は、労働委員会や都道府県知事にスト実施の届出を直ちに行わなければならない。

ストライキの発生時に経営者が行うべき対処法4つ

ストライキの原因は賃金や雇用に関わるものが多く、不況に左右される場合もある。ストライキの発生時に経営者が行うべき対処法を4つ確認しておこう。

対処法1.団体交渉で問題解決を図る

ストライキが行われている場合でも、団体交渉は継続される。労働組合側としても、いきなり無期限ストなどの争議行為を行うケースは稀だ。

ストライキの長期化を避けるためにも、団体交渉で解決の糸口を探ることが重要である。

また、使用者側はストライキが適法で行われているかチェックする必要もある。予告期間の遵守、労働協約の有無、法律で定められた手続きの適正な実施などの条件が満たされているかを確認しよう。

スト実施の暴力行為は労組法第1条2項に違反する行為であるため、使用者側と労働者側の双方への周知が必要だ。

対処法2.ストライキ中は賃金の支払いを停止する

ストライキ期間中は、従業員は業務に従事していないため、ノーワーク・ノーペイの原則に従って、賃金の支払い停止処置を行う。労使協議によって定めた労働協約などのルールや労働慣行にしたがって、賃金の支払い停止を行おう。

労働協約に定めがない場合は、ストライキの実施期間から非就労時間を割り出して、月額賃金から差し引いて支給を行おう。

対処法3.解決が難しいなら第三者機関を活用する

労使間の交渉で解決が難しい場合、第三者機関による労働争議の解決支援を活用して欲しい。たとえば、労働委員会によるあっせんや調停、仲裁、労働行政機関への相談などだ。

対処法4.不当労働行為を行わない

ストライキの実行を理由として、労働者を懲戒解雇したり強制的に争議行為を中止させたりすると、使用者側に刑事罰が適用されることもある。不当労働行為は行ってはならない。

使用者側が不当労働行為に該当しないと判断しても、訴訟に発展することもある。事前に労働協約で争議行為のルールについて言及しておくなど、リスクマネジメントが重要だ。

ストライキに関する裁判事例3つ

ストライキに関しては、過去にさまざまな裁判が行われている。ここでは、賃金請求権に焦点を当てた判例を3つ紹介する。

事例1.ノースウエスト航空事件:使用者側勝訴

雇用に関わるストライキの影響により、使用者は航空業務の一部を停止し、停止業務に関連する労働組合に所属していない従業員に休業を指示した。使用者が休業期間内の補償を行わなかったため、労働者側が提訴した。

スト実施によるやむを得ない状況であるため、労働基準法第26条で定められた「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないとされ、休業手当の請求権は認められず賃金請求権についても否認された。

事例2.全農林警職法事件: 使用者側一部敗訴

公務員が起こしたストライキに関する非常に有名な判例である。「警察官職務執行法」に反対していた全農林の労働組合が改正案を国会に提出し、法案職員に対してデモへの参加を促した事件である。

国家公務員法第98条では、公務員の争議行為は禁止されており、同法律違反として全農林側が起訴された。判決としては、公務員に対しても「日本国憲法第28条」に定められた「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の労働三権が認められるとされ、訴えは棄却された。

ただし、公務員の争議行為は民間への影響が大きく、国家公務員法での取り決め自体は憲法違反ではないとされている。

事例3.書泉事件:使用者側一部敗訴

書泉事件は、約2年間の無期限ストを実施後に、使用者側が一方的に組合員の就労申し入れを約6年間拒否したことで発生した。

就労申し入れの拒否には合理性が認められないとして、賃金請求権が一部認められた。

ストライキを回避するために不測の事態に備えよう

ストライキをはじめとした争議行為は、賃金や雇用に関する団体交渉が決裂した場合に実施される。ストライキが発生する状況下では、労使間に不信感も生まれるため、訴訟に発展するケースも少なくない。

経営者は、外部要因によって経営が圧迫された際に、賃金カットや解雇などをやむを得ず行わなければならないこともある。ストライキに発展しないためにも、労使間で協議したうえで就業規則や労働協約などを策定し、不測の事態に備えることが重要だ。

ストライキに関するQ&A

ストライキとはどういう意味か?

ストライキとは、会社に対して労働者が労働条件や労働環境の改善を要求するために、仕事の放棄などを行うことだ。日本では、ストライキが労働組合の主導する集団的な労働放棄の手段として認識されており、実施に際して団体交渉、組合内の投票、予告通知といった手順が必要だ。ストライキ中は、ノーワークノーペイの原則により給与の支払いをする必要はないが、事業活動の停止により会社の業績に悪影響を及ぼす可能性もある。

ストライキは違法なのか?

ストライキは、日本国憲法第28条の「団体行動権」の争議権に該当する権利であり、法律では禁止されていない。正当なストライキならば、使用者側に損害が生じたとしても、労働者は損害の賠償責任を負わない。しかし、「山猫スト」「政治スト」「同情スト(支援スト)」や、労働組合ではなく1人で行うスト、事前告知のないストなどは正当性が認められないため、刑事や民事免責の保護を受けられない。

ストライキとボイコットの違いは?

ボイコットは、特定の会社や団体の製品・サービスを「購入しない」「取引しない」、イベントに「参加しない」など、拒否行動による抗議のことだ。ボイコットは、必ずしも社員が会社に対して行う争議行為とは限らず、一般市民がその会社や団体に対する抗議の意味で行うこともある。

そのため、労使間の争議行為ではないという点がストライキと大きく異なる。

ストライキとサボタージュの違いは?

サボタージュ(怠業)は、ストライキと同じ争議行為の一つであり、以下の3つの種類がある。

(1)積極的サボタージュ

不良品を故意に製造したり、会社の備品である機械や製品を破壊したりするなどして業務を妨害する

(2)開口サボタージュ

会社やその製品、サービスについての悪口を社外に向けて行うことで、業務を妨害する

(3)消極的サボタージュ

業務は継続しながらも、会社側の指揮命令に意識的に従わないことで、業務を妨害する

日本でのサボタージュは(3)に該当することが多く、期間限定の時限ストや後ほど紹介する部分ストなども、消極的サボタージュの一種である。

ストライキのデメリットは?

会社側にとってのストライキのデメリットは、事業活動の停滞による収益悪化、労働者との関係悪化による社員のモチベーション低下、離職者の増加などがある。さらに、ストライキが公になることで企業イメージが損なわれ、顧客や取引先からの信頼を失い、会社の業績に長期的な影響を与える可能性がある。

Q.ストライキでは何をする?

A.ストライキは、労働者が使用者である会社に対して、賃金アップや制度改訂など自分たちの要求に対応してもらうために、労働組合の承認の下、集団で業務を放棄する争議行為のことである。会社からの指示に従わないサボタージュ(怠業)も、ストライキで行われる行為の一つである。

ストライキには以下のようなものがある。

<参加者の分類>

全面スト:労働組合員全員が参加するスト

部分スト:労働組合員の一部のみが参加するスト

指名スト:ストライキに参加する組合員を労働組合が指名するスト

<期間の分類>

無期限スト:期限を定めずに行うスト

時限スト:一定期間だけ行うスト

波状スト:断続的に時限ストを行うスト

文・隈本稔(キャリアコンサルタント)