利益相反行為という言葉をきいたことがあるだろうか。株式会社の役員は、経営方針の決定や業務運営などにおいて大きな権限を持つ。その一方で大きな責任も負っており、遵守すべきことは多い。その一つが利益相反行為である。

目次

ニュースなどでもしばしば報道されることがあるが、経営者および役員は不正に自己のために利益を還流させることもできてしまう。そのような行為をあらかじめ抑止するために、利益相反行為に対する規制が存在する。今回は、そのような利益相反について見ていきたい。

利益相反行為とは?

まず、利益相反行為の一般的な定義を確認しておこう。利益相反行為とは、一般的に「ある行為が一方の利益になると同時に他方への不利益になる行為」のことをいう。

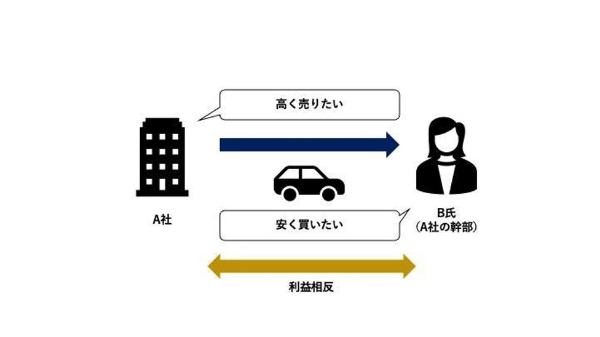

例えば下図のように、A社の役員B氏がA社所有の自動車を購入するとしよう。このとき役員B氏は、市価より安く購入すれば利益を得られる。しかしA社にとっては不利益となる。これを利益相反行為という。

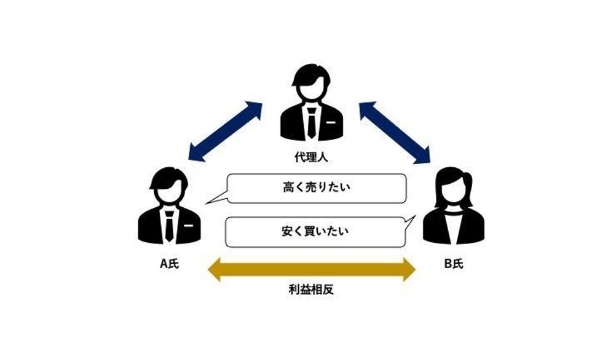

なおこのような利益相反行為は、2者間だけで発生するわけではない。なかには、2者の間に代理人が介入するケースもある。例えば下図のようにAが所有する建物をBに対し売却する際、司法書士Cがその建物の所有権移転登記について、AとBの双方の代理人となるといった具合だ。

このような場合、代理人が介入することで当人同士の利益が衝突したり、代理人と当人の利益が衝突したりする可能性がある。そのため、民法第108条において代理人の介入により利益相反となる行為については、本人に効果が帰属しにくくなるような制限がかけられている。

【民法108条】(自己契約及び双方代理等)

1)同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2)前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

会社と役員の間の利益相反行為

ここで、上述した1つ目の例に戻ってみよう。この例では、会社と同社役員の2者間取引だったが、役員B氏はA社の役員だから個人の利益だけでなくA社の利益も追求することが求められる。このことは、会社法第348条に「役員は会社を代表する者として意思決定を行う役割を担う」と規定されている。いわば役員は、会社の代理人に相当するといえる。

会社の役員がどんな取引でもできてしまうとしたら、自己の利益を図るために、会社に損害を与えるような取引が可能となってしまう。これを防ぐため、利益相反行為に対して制限が設けられている。

どのような場合に利益相反行為に該当するか

では、具体的にどのような場合に利益相反行為となるのだろうか。会社法356条に以下の規定がある。

会社法356条 (競業及び利益相反取引の制限)

1.取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために、株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

第1項の一を競業避止義務、二と三が利益相反取引に該当し、二を直接取引の禁止、三を間接取引の禁止という。

役員が利益相反行為をする際には取締会の承認が必要

先に紹介した会社法356条の条文にあるとおり、取締役が競業および利益相反行為をしようとする場合は、株主総会においてその承認を受ける必要がある。ただし取締役会が設置されている会社においては、株主総会に替えて取締役会の承認を受けることになる。

会社法365条 (競業および取締役会設置会社との取引等の制限)

1.取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2.取締役会設置会社においては、第356条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

ここで、それぞれの行為についてあらためて確認しておこう。

1.競業避止義務

これは、取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行ってはならないという義務をいう。

取締役は、事業に関する技術やノウハウ、顧客情報等を把握して意思決定する立場にあるため、取締役が会社の事業と同じ業種の事業をしようとすると、会社の情報を利用する可能性が大きい。会社の情報はその会社に帰属しており、取締役がそれを自身や第三者のために利用することはあってはならないことだ。

そこで、取締役が競業取引を行うことに規制をかけ、競業取引を行う場合には、遅滞なく取締役会に報告し、取締役会に承認されなければならないとしている。なお、競業の範囲となるのは、会社が行っているビジネスと実際に競合する取引をいうが、これは、会社が取り扱っている事業を同じ地域で行うことにとどまらず、判例ではその商品の原材料を購入する取引であっても競業になるとされている。

ちなみに取締役が同種の別会社の取締役等に就任することは、「取引」ではないため、それ自体は規制されない。しかし、競合会社の取締役等に就任した後に、当該競合会社のために競業取引を行う場合には、規制の対象になる。

2.直接取引

直接取引とは、取締役が自身や第三者(多くの場合、当該取締役の親族等)の利益を図るため、会社との間で契約を締結して取引を行うことをいう。直接取引の最も典型的な例は、会社と取締役との間において、売買契約や賃貸借契約などを締結するケースである。

このような取引を行う場合において、取締役には自己に有利なように(会社を害するように)取引を行ってしまうというインセンティブが生まれる。これは、取締役自身が契約の当事者になる場合だけではなく、取締役が支配する会社や取締役の家族を用いた場合も同様である。

3.間接取引

間接取引とは、会社が取締役の利益を図るために、取締役以外の者との間で契約を締結して取引を行うことをいう。取締役自身や第三者である代表者・代理人が契約を行なわなくても、取締役と会社の利益が相反することは起こりうるため、間接取引とみなして規制の対象としている。

例えば、取締役が第三者から個人的な借金をする際に会社資産を担保にしたり、会社が取締役の債務を保証したり、債務引受を行ったりする場合などが該当する。

会社と取締役の間の利益相反行為回避のポイント

会社と取締役の間で行われる利益相反行為は、会社に損害を与える可能性があるばかりか、優位な立場を利用して自己の利益を得ることができる悪質な行為である。そのため、そのまま放置しておくことはできない。特に小規模・中規模企業で見られがちだが、個人と会社の利益が入り交じった取引が行われるケースも一定数存在する。

利益相反行為を回避するためには、まず利益相反行為に該当するかどうかの正しい理解が求められる。また不安な場合は、承認を得ることが必要だ。承認の方法は、取締役会設置会社とそうでない会社とで異なる。

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社では、利益相反取引を行おうとする取締役は、事前に当該取引について重要な事実を取締役会に開示し、承認を得なければならない。通常、締結する予定の契約書の案はもとより、その契約をするに至った経緯や、他に代替措置がないことなどを説明することになろう。

また当該取締役は、その取締役会の決議においては議決権を行使せず、利益相反取引を行った取締役は、当該取引の後遅滞なく、その重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

取締役会を設置していない会社の場合

取締役会設置会社でない場合には、株主総会に対して、事前に重要事実を開示し、株主総会の承認を受けることが必要だ。この場合において、取締役会決議の場合と異なる点が2つある。当該利益相反行為を行おうとする取締役が株主であった場合に、議決権を行使できる点と事後報告が不要な点である。

承認が不要の場合

取締役と会社との間で行うすべての取引が利益相反行為に該当するわけではないことは知っておこう。利益相反行為に該当しないのであれば、承認を必要としない。例えば以下のような取引が考えられる。

- 取締役による会社への無利息・無担保での金銭貸し付け

- 負担のない贈与

- 会社が不要となった資産を取締役に対して公正な価格で行う売買取引など

このように会社に損害を与えるおそれがないものについては、会社の承認を受ける必要がない。

利益相反行為による罰則

取締役の利益相反行為により会社が不利益を受けた場合、その取締役は会社に対して損害賠償責任を負う。ただ、これまで説明してきたように取締役が利益相反行為を行う際は会社法の規定に基づき、取締役会の承認を得ることが必要だ。つまり基本的に取締役会は、当該取締役の利益相反行為を承認したということだ。

それによって会社が不利益を受けた場合は、取締役会での承認決議に賛成票を出したほかの取締役も取締役としての任務を行ったとして損害賠償を負うことになる。では、仮に取締役会の承認を得ずに行った利益相反行為で会社に不利益を与えた場合はどうだろうか。この場合、本来であれば当該取引は無効であるが、そもそも会社法の規定違反であり当該取締役は任務を行ったとして損害賠償を負う。

なお仮にその不利益が第三者にも及んだ場合、会社と該当取締役の間では取引が無効であっても外形的には取引が成立していることになる。そのため、会社が第三者に対してその取引が無効であると主張するためには以下の立証が必要だ。

- 利益相反取引としての承認を受けていないことを契約相手が知っていた

- または同様の過失があった

それは、取締役会や株主総会の承認については、あくまで会社の内部的な手続きであるため、その承認が得られていないことの不利益を相手方に求めることは、取引の信頼を害するからである。

利益相反行為について正しく理解し、慎重かつ適切な判断が必要

利益相反取引によって会社が損害を受けた場合は、取締役会の承認の有無にかかわらず、当該取締役は任務懈怠責任として会社に対する損害賠償義務が生じる。それは、その取引を行った取締役だけではなく、その取締役会で承認の決議に賛成した取締役についても、責任を追及される可能性がある。

利益相反行為に該当する可能性がある場合については、当事者でなくとも、慎重に対応する必要があるだろう。