ナレッジマネジメントは日本発の経営理論であり、知識経営に欠かせない概念である。なぜ現代のビジネスでは、多くの業界でナレッジマネジメントが重視されているのだろうか。本記事では、ナレッジマネジメントの概要や注目される背景、導入の流れを解説する。

目次

ナレッジマネジメントとは?

ナレッジマネジメントとは、実務を通して得た知識やスキル(ナレッジ)を社内全体で共有する経営手法だ。たとえば、専門的なスキルやノウハウを共有すると、従業員の作業品質やスピードを均一化できるため、業務効率や生産性、品質などが向上する。

ナレッジマネジメントを初めて提唱したのは、一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏である。野中氏は知識創造理論を世界に広めた権威者であり、数々のビジネス本を書き上げている。

参考:野中インスティテュート・オブ・ナレッジ「プロフィール | 野中郁次郎 - NIK」

経営面にナレッジマネジメントをとり入れるには、組織の中でナレッジがどのように蓄積し、どうやって新たな知識が創造されていくのかを理解する必要がある。

ナレッジマネジメントの仕組みとは?暗黙知と形式知

ナレッジマネジメントの考え方において、組織にナレッジが蓄積される流れは以下の通りである。

- 実務を通して個人がナレッジを蓄積する

- 蓄積したナレッジを言語化または数値化する

- 変換したナレッジを組織に共有する

個人が蓄積したナレッジのうち、言語化や数値化が難しいものは「暗黒知」と呼ばれる。一方で、共有できるように変換したナレッジは「形式知」と呼ばれており、それぞれ以下のような知識が該当する。

<暗黒知の例>

・ベテラン社員の勘

・職人が培った特有の感覚

・顧客の属性に合わせた営業スキル

<形式知の例>

・具体的なノウハウに落とし込んだ文章

・数値化した技能やスキル

・表や図で表した業務プロセス

簡単にまとめると、ナレッジマネジメントは暗黒知を形式知に変換して、社内に共有する考え方である。蓄積したナレッジを組織全体で活用すると、ひとり一人のスキルや技術が向上するため、新たな知識の創造につながる。

ナレッジマネジメントはなぜ必要か?注目される背景

ナレッジマネジメントが注目される背景には、雇用の流動化や多様化がある。

たとえば、雇用形態の多様化が進んだ現代では、終身雇用制度を採用する企業が減少してきている。その影響で、若い社員がナレッジを長年蓄積する機会や、ベテラン社員の暗黙知を若い世代に伝える機会が減少した。

つまり、伝統的な自然継承に任せているだけでは、せっかく蓄積したナレッジが失われてしまう。場合によっては社外に流出し、新たな競合が誕生する可能性もあるだろう。

特に少数の従業員に依存している企業は、このようなリスクに直面しやすい。持続的な成長を目指す上で、ナレッジマネジメントは優先度の高い施策といえるだろう。

ナレッジマネジメントの4つの手法

ナレッジマネジメントの効果を高めるには、自社に適した手法を選ぶ必要がある。ここからは、ナレッジマネジメントの主な手法について解説する。

1.顧客知共有型

顧客知共有型は、顧客からのフィードバックや意見、クレーム内容などをビジネスに活かす手法である。具体的な施策としては以下のものがある。

・顧客に対してアンケート調査やヒアリングを実施する

・自社サービスの事例を顧客に提供して意見を聞く

・顧客の意見をデータ化し、新製品やサービスの開発に活用する

顧客との情報共有がベースとなるため、この手法では日頃から関係性を築いておく必要がある。

2.経営資本戦略策定型

経営資本戦略策定型は、主に知的財産を経営に活かす手法である。例としては、自社で導入に成功したシステムを販売するようなケースが挙げられる。

なお、活用できるのは自社の知的財産だけではなく、外部の知的財産も含まれる。たとえば、競合他社の事例(製作物や特許など)を分析すれば、自社に活用できるアイデアやノウハウが見つかる場合もある。

3.専門知識型

専門知識型は、社内外の専門知識をデータベース化またはネットワークで結び、ナレッジを集約する手法である。たとえば、顧客からの問い合わせが多い項目をマニュアル化しておくと、現場担当者の負担を減らしたり、顧客満足度を高めたりする効果が期待できる。

ほかにも、複雑なプロセスをまとめて作業を均一化するような活用方法もある。

4.ベストプラクティス共有型

ベストプラクティス共有型は、過去の成功事例をデータベース化する手法だ。たとえば、優秀な従業員の行動や思考パターンを言語化すると、高度な人材を育成できる可能性がある。

ただし、モデルとなる事例や人材の選び方を間違えると、誤ったナレッジを蓄積してしまうリスクがある。導入する事業や業務範囲と紐づけて、慎重にモデル設定をする必要があるだろう。

SECIモデルとは?ナレッジマネジメントを成功に導くフレームワーク

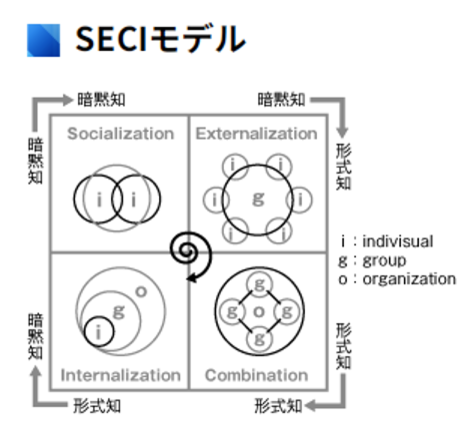

ナレッジマネジメントの考案者である野中氏は、知識経営の基礎理論として「SECIモデル」も提唱している。SECIモデルとは、「共同化・表出化・連結化・内面化」のプロセスで社内のナレッジを蓄積するフレームワークだ。

共同化(Socialization)

それぞれの従業員がもっている暗黙知を、同じ体験を通して共有するプロセス。表出化(Externalization)

文章や図などを用いて、暗黙知を形式知に変換するプロセス。連結化(Combination)

表出化で創造した形式知と、これまで蓄積してきた形式知を組み合わせるプロセス。このステップまで進めば、個々人のナレッジが会社全体の知的財産となる。内面化(Internalization)

連結化した形式知を共有し、実体験を通して従業員に浸透させるプロセス。ここまでのステップにより、従業員に新たな暗黙知が蓄積される。

上記の1~4を繰り返すと、個々人に蓄積された暗黙知が形式知に変換されるため、社内に貴重なナレッジが次々と蓄積していく。

ナレッジマネジメントを導入する手順

SECIモデルのような流れを実現するには、どのような体制を整えればよいだろうか。以下では、ナレッジマネジメントを導入する手順を解説する。

1.導入の目的を決める

一般的な経営戦略と同じく、ナレッジマネジメントも最初に導入目的を決めることが重要だ。例としては、売上や生産性のアップ、ミスの防止などが挙げられる。

また、顧客とのトラブルや品質面のばらつきなど、抱えている課題を導入目的にする方法もある。目的によってこれ以降のプロセスが変わってくるため、明確なものを設定しよう。

2.蓄積したいナレッジを整理する

次は導入目的に合わせて、蓄積したいナレッジを整理していく。たとえば、生産性のアップが目的の場合は、効率的な製造プロセスや機器の使い方などをまとめる必要がある。

顧客へのアンケートやヒアリングも活用できるため、社内にあるナレッジにこだわる必要はない。個々人がもっていない知識・スキルも含めて、目的を達成できるナレッジをひとつずつ整理しよう。

3.ナレッジマネジメントの手法を選ぶ

ここまで決まったら、導入目的や蓄積したいナレッジを踏まえて、自社に合った手法を選ぶ。前述の通り、ナレッジマネジメントは手法によって効果が変わるため、実際の導入をイメージすることが重要だ。

また、ナレッジを可視化する方法や共有方法など、具体的な流れまで考えておくことが望ましい。中心となる現場にもヒアリングなどを行いながら、慎重に計画を立てていこう。

ナレッジマネジメントを導入する効果

では、実際にナレッジマネジメントをとり入れると、企業にはどのようなメリットが発生するのだろうか。理想的な経営体制を整えるには、発生するメリットを事前に把握した上で計画を立てることが重要になる。

そこで次からは、経営者が特に押さえておきたい3つのメリットをまとめた。

1.人材教育の効率がアップする

ナレッジマネジメントによって培った社内のノウハウは、人材育成の際に活用できる。例えば、顧客への対応をデータベース化しておけば、マニュアルなどを配布するだけで多くの知識・スキルを共有できるはずだ。

ほかにも、先輩社員の経験をもとにトラブル対策を伝えたり、優秀な社員の考え方を共有したりなど、ナレッジマネジメントはさまざまな人材育成に役立つ。ひとつのスキルだけではなく、営業力や対応力などあらゆるスキルを鍛えられるので、人材育成の効率は大幅にアップするだろう。

2.新たなナレッジの創造により、組織力が向上していく

SECIモデルによって創造された新たなナレッジは、会社にとって貴重な財産になる。例えば、部署間でナレッジを共有しておくと連携がスムーズになるので、会社全体の組織力は確実に向上していく。

仮に組織の肥大化によって連携・管理が難しくなっても、正しい形でSECIモデルが導入されていれば、時間を追うごとに組織力はアップしていく。したがって、ナレッジマネジメントは短期間での成長を目指す企業にとって、非常に効果的な経営戦略となり得る。

3.業務の効率化や見える化につながる

蓄積されたナレッジを社内全体で共有すれば、ひとつの作業を複数の部署で行えるようになるため、業務の効率化につながる可能性がある。また、暗黙知を形式知に変換する際には、業務内容や取り組み方を分析することになるので、「業務の見える化」にもつながるだろう。

働き方改革の重要性が叫ばれる現代において、業務の効率化・見える化を実現できる意味合いは大きい。単に会社の生産性がアップするだけではなく、従業員や社会からの評価も次第に高まっていくので、優秀な人材が集まりやすい環境を整えられる。

ナレッジマネジメントを導入するポイント

ナレッジマネジメントを導入する際には、ほかにも押さえておきたいポイントがある。特に以下で挙げるポイントは成功・失敗を大きく左右するため、導入前にしっかりと理解しておきたい。

少しでも成功率を高めたい経営者は、最後までチェックしていこう。

1.従業員のレベルに合ったITツールをうまく活用する

ナレッジマネジメントの導入時には、情報共有に便利なITツールを用いることが多い。例えば、データベース化したものを表計算ソフトなどに記録すれば、ファイルを送り合うだけでスムーズに知識を共有できる。

ほかにも、クラウド型のビジネスチャットツールやタスク管理ツールなど、ナレッジマネジメントに役立つITツールは数多く存在する。ただし、使いこなせないITツールの導入はコストの無駄につながるので、従業員のレベルに合ったものを慎重に選ぶことが重要だ。

2.従業員の悩みや不満を理解した上で計画を立てる

一人ひとりの従業員が形式知を理解できるような状況を作らないと、ナレッジマネジメントは成功しない。経営者の独りよがりで導入を進めると、ナレッジマネジメントを導入すること自体が目的になりがちなので注意が必要だ。

前述のようなメリットを発生させるには、従業員それぞれの悩みや不満を理解しておく必要がある。現場の悩み・不満をしっかりと解消できる仕組みを作らないと、かえって導入コストが無駄になる可能性すらあるだろう。

したがって、ナレッジマネジメントの導入前には従業員にヒアリングを行い、現場の悩み・不満を理解した上で計画を立てることが望ましい。

3.整理した知識・情報は、分かりやすい形で共有する

ナレッジマネジメントによって知識・情報を整理しても、共有の方法に問題があれば前述のメリットは得られない。より多くのメリットを発生させるには、できるだけ分かりやすい形で従業員などに共有をすることがポイントになる。

特に問い合わせのように迅速な対応が求められる現場では、マニュアルなどの情報をスピーディーに参照できる環境が求められる。現場によって最適な共有方法は変わってくるので、その点を意識しながらITツールやシステムの導入を進めていこう。

ナレッジマネジメントの成功事例

ナレッジマネジメントは近年になって注目されている経営手法だが、実はすでに導入している企業は国内にも存在する。そこで次からは、導入前にチェックしておきたい成功事例をまとめた。

いずれも参考になる事例なので、自社のケースと比較しながらしっかりと読み進めていこう。

【事例1】新たな情報共有システムとSECIモデルの導入/富士ゼロックス株式会社

日本の機械メーカーである『富士ゼロックス』は、国内でもいち早くナレッジマネジメントを採用した企業だ。同社は製品設計の変更による開発期間の延長を防ぐ目的で、現場にSECIモデルを導入した。

具体的には、「Z-EIS」と呼ばれる情報共有システムを使用することで、設計の初期段階ですべての関係者が情報共有できるような環境を整えた。また、同システムに蓄積された情報を各責任者が管理することで、必要なナレッジのみを残す(連結化)ことにも成功している。

この事例のように、情報共有システムをはじめとしたITツールはナレッジマネジメントの導入に役立つので、多少の費用をかけてでもITツールの開発・利用を検討することが重要だ。

【事例2】従業員を中心としたナレッジマネジメント/東京海上アシスタンス株式会社

東京海上ホールディングスのグループ会社である『東京海上アシスタンス』は、すべての業務をマニュアル化することで効率的な人材育成を実現した。

同社は単に業務を洗い出すだけではなく、すべての業務をカテゴリ分けしたり同じフォーマットでまとめたりなど、従業員に分かりやすい形で共有している。さらに、問い合わせに関する手順書やマニュアルなどを横断できるようなツールを導入し、顧客対応までスムーズ化させた。

ナレッジマネジメントを成功させるには、この事例のように従業員を中心として考える必要がある。独断でナレッジマネジメントを進めると、経営者や上層部だけが満足する結果になりかねないため注意しておきたい。

【事例3】FAQサイトの開設と共有/住友林業情報システム株式会社

情報システムのコンサルティングを主要事業とする『住友林業情報システム』は、4人のスタッフによる「ナレッジチーム」を結成することで、円滑にナレッジマネジメントを進めている。

具体的には、大量の質問集を掲載したFAQサイトを開設し、従業員が使用するパソコンにそのサイトのデスクトップアイコンを設置。さらに、問い合わせをしてきた顧客をFAQサイトに誘導することで、問い合わせ件数を半数以下に抑えることに成功している。

このように、ナレッジマネジメントによって培った情報を、分かりやすい形でまとめる方法は非常に効果的だ。従業員だけではなく、顧客に対して情報を公開する点もぜひ参考にしておきたい。

導入後に発生するメリットを意識しながら慎重に計画を

ナレッジマネジメントにはさまざまなメリットがあるものの、急ぎ足で導入すると深刻な失敗を招きかねない。業務の洗い出しや改善など、ひとつひとつの工程を丁寧に進める必要があるので、導入の前には綿密な計画を立てることが重要だ。

ナレッジマネジメントの導入が目的にならないように、その後に発生するメリットも意識しながら慎重に計画を立てていこう。