今やパワーハラスメントは、深刻な社会問題として認識されている。さまざまな企業が対策をしているものの、法的トラブルに発展して会社の信用を失うようなケースも見られる。パワーハラスメントを未然に防ぐには、どのような知識や対策が必要になるだろうか。

目次

パワーハラスメントには3つの定義がある

厚生労働省管轄の雇用環境・均等局は、職場でのパワーハラスメントを以下のように定義している。

<職場でのパワーハラスメントの定義>

1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

2.業務の適正な範囲を超えて行われること

3.身体的若しくは精神的な苦痛を与えること又は就業環境を害すること

(参考:雇用環境・均等局「パワーハラスメントの定義について」)

いずれかの定義を満たさない場合は、パワーハラスメントには該当しない可能性がある。例としては、職場での優位性がない人物が行う行為や、業務としての妥当性が認められる行為などが挙げられる。

ここからは3つの定義に分けて、詳細や具体例を紹介しよう。

定義1.優越的な関係に基づいて行われる

優越的な関係とは、ハラスメントと見られる行為に対して、被害者が抵抗または拒絶できない関係性である。例としては、以下のような行為や関係性が該当する。

・職務上の地位が高い者(上司や上層部など)からの嫌がらせ

・豊富な知識や経験を有している者による業務妨害

・集団での迷惑行為

優越的な関係は、職務上の地位だけで築かれるものではない。たとえば、部署のリーダーや中心人物が迷惑行為をすると、会社全体の業務が滞ると予想されるため、当事者から見て同僚や部下が加害者になる場合もある。

定義2.業務の適正な範囲を超えて行われる

業務の適正な範囲については、社会一般の見解や常識が基準になる。社会通念に照らしたときに、明らかに必要性がない行為はパワーハラスメントとみなされる。

具体的にどのような行為が該当するのか、いくつか例を見てみよう。

・飲み会を強要するなど、本来の目的を逸脱した行為

・あえて人前で叱責するなど、業務遂行の手段として不適切な行為

・顔を合わせる度に嫌味をいうなど、常識的な回数を超えている場合

たとえば、上司から部下への叱責であっても、業務上必要と思われる注意やアドバイスなどは正当な行為にあたる。一方で、客観的に見たときに「異常性がある」「度が過ぎている」と判断される行為は、パワーハラスメントに該当する可能性が高い。

定義3.身体的・精神的な苦痛を与える(就業環境を害する)

身体的・精神的な苦痛については、「被害者が負担に感じるかどうか」で判断される。また、職場環境を不快にする行為や、能力の発揮を阻害するような行為なども、パワーハラスメントにあたる可能性がある。

例としては、以下のような行為が該当するだろう。

・暴力で傷つける行為

・人格を否定するなど、度が過ぎた暴言を吐く行為

・激しい叱責など、恐怖を感じさせるような行為

負担の感じ方は人それぞれであるため、長期間にわたって無視をする行為や、能力に見合わない業務を担当させる行為なども、パワーハラスメントの一種に含まれる場合がある。

パワーハラスメントの実情は?相談件数は増加傾向に

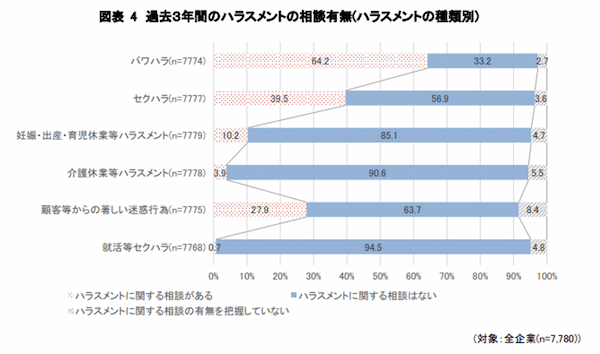

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(2023年度)」によると、従業員からパワーハラスメントに関する相談を受けた企業の割合は、2020年度の調査から増加傾向にある。

厚生労働省が過去3年間の相談件数についてアンケートを実施したところ、64.2%の企業は「パワーハラスメントに関する相談がある」と回答した。2020年度の同調査に比べると(48.2%)、相談を受けた企業の割合は16%増加している。

また、さまざまなハラスメントの中でも、パワーハラスメントは特に相談件数が多い傾向にある。このような状況だからこそ、企業側には徹底した対策が求められるだろう。

パワーハラスメントの種類6つと具体例

厚生労働省は職場でのパワーハラスメントを、その内容によって6つの種類に分けている。どのような種類があるのか、そして具体的にどのようなケースが該当するのかを理解しておけば、社内のパワハラ案件をいち早く察知できるはずだ。

以下では、パワーハラスメントの6つの種類と具体例をまとめたので、自信のない経営者はしっかりとチェックしていこう。

1.身体的な攻撃

身体的な攻撃を含む人材教育は、言うまでもなくパワーハラスメントに該当する。上司が部下に怪我をさせた場合だけではなく、怪我を伴わない攻撃もパワハラ案件として扱われる可能性があるため注意が必要だ。

<パワハラに該当するケース>

・殴打や足蹴りをした

・新入社員の頭を小突いたり胸倉をつかんだりした

・物をぶつけてけがをさせた

<パワハラに該当しないケース>

・業務上関係のない社員同士が、プライベートな事情で喧嘩をした

・指導をしている最中に、手が偶然当たってしまった

なお、被害者側が身体的なダメージを負わなくても、暴行・傷害にあたる行為はすべてパワーハラスメントの範囲内となる。

2.精神的な攻撃

人格を否定したり自尊心を傷つけたりするような行為も、パワーハラスメントに該当する。仮に部下の性格に原因があったとしても、行き過ぎた注意はパワハラ案件として扱われる恐れがある。

<パワハラに該当するケース>

・人格を否定する発言をした

・あえて周囲に聞こえるように注意し、自尊心を傷つけた

・ミスに対して、現金での補償を強制した。

<パワハラに該当しないケース>

・ルールを守らない部下に対して、適正な範囲で注意をした

・部下の自尊心を守るために、人前を避けてアドバイスをした

なお、すべての部下に同じ言葉で注意をしたとしても、言葉の受け取り方(=精神的なダメージ)は人によって大きく変わるため、上司にあたる人物はその点も強く意識しておきたい。

3.人間関係からの切り離し

部下の人間関係を切り離すことを目的として職場環境を大きく変えると、パワハラ案件とみなされる恐れがある。

<パワハラに該当するケース>

・自宅研修を強制した

・上司個人が気に入らない部下を会議から外した

・全員参加の食事会に特定の部下を誘わなかった

<パワハラに該当しないケース>

・スキル習得を目的として、短期集中的に部下を別室で教育した

・部下のスケジュールが埋まっていたため、食事会に誘うことを控えた

上記のほか、特定の部下が誰とも話せなくなるような環境を作る行為もパワーハラスメントにあたる。

4.過大な要求

過大な要求とは、業務上明らかに不要な作業や、明らかに遂行できない業務を強制させることだ。また、部下の業務を妨害するような行為も、パワハラ案件としてよく見受けられる。

<パワハラに該当するケース>

・明らかに本人の能力を超える業務を割り振った

・本来の業務とはかけ離れた雑用を命じた

・昇格をちらつかせて無理な業務を命じた

<パワハラに該当しないケース>

・急な業務が発生したため、協力を要請した

・スキル向上を目的として、ややレベルの高い業務を命じた

特に繁忙期などは、どのような企業でも過大な要求をしがちになるため、経営者や上司は各従業員の能力やキャパシティをしっかりと把握しておかなくてはならない。

5.過小な要求

一方で、退職させることなどを目的として「過小な要求」をするケースも、パワハラ案件とみなされる恐れがある。

<パワハラに該当するケース>

・部署で孤立させるために雑用を命じた

・業務があるにも関わらず、毎日のように「帰ってもいい」と促した

・本来の業務とは無関係な清掃のみを命じた

<パワハラに該当しないケース>

・経営上の都合で、従業員全体の業務量を減らした

・心身のケアを目的として、早めに帰らせて健康診断を受けさせた

なお、部下の業務を大幅に減らした場合であっても、その原因が受注減少など経営面にある場合はパワハラ案件には該当しない。

6.個の侵害

コミュニケーションの一環であっても、私的なことに立ち入り過ぎると「個の侵害」としてパワーハラスメントになる恐れがある。

<パワハラに該当するケース>

・出身校や家庭の事情をしつこく聞いた

・部下の行動を制限するために、私物となる写真を撮影した

・思想や信条を理由として、部下を正当に評価しなかった

<パワハラに該当しないケース>

・心身のケアを目的に、家庭環境などをヒアリングした

・ワークライフバランス実現のために、従業員が希望する働き方をヒアリングした

なお、社員のケアを目的にしていたとしても、無理に個人情報を聞きだす行為はNGとなる可能性があるので注意しておきたい。

パワーハラスメントの裁判事例3つ

言動の受け止め方は人によって変わるため、パワーハラスメントの明確なラインを定義することは難しい。実際にパワハラと認定されるかどうかは、これまでの裁判事例が基準になるケースもある。

実際にどのような判例があるのか、以下では3つの案件を紹介しよう。

1.事故に対する過度なペナルティ/神奈川中央交通事件(横浜地裁)

あるバス会社に勤める運転士Aは、自分が運転するバスを駐車車両にぶつけてしまった。そのペナルティとして、運転士Aは以下の業務を会社から命じられた。

・約1ヶ月間にわたる営業所構内の除草作業

・常務復帰後、1ヶ月以上の添乗指導

上記のうち、営業所構内の除草作業は「下車勤務の範囲内」にあたる。ただし、炎天下での作業が続き、安全運転の対策としては不十分とみなされたため、除草作業を命じたことについては違法性が認められた。

なお、1ヶ月以上の添乗指導に関しては、妥当な命令として違法性が否定されている。

2.労働組合員に対する懲戒目的行為/本荘保線区事件(仙台高裁秋田支部)

ある鉄道会社に勤める従業員Aは、国労マーク(労働組合のマーク)が入ったベルトを身につけて業務にあたっていた。その行為が反感を買い、会社から就業規則全文の書き写しや、本来業務からの降格などを命じられた。

後に開かれた裁判では、これらの行為は「見せしめを兼ねた懲戒目的からなされたもの」とみなされている。最終的に当該会社には25万円の損害賠償が命じられ、会社からの上告も棄却された。

3.不快な行為に笑顔で対応したコンビニ店員/A市事件(最高裁三小)

ある自治体の地方公務員だった男性Xは、顔なじみの女性店員が働くコンビニエンスストアに訪問。女性店員に飲み物を買い与えること目的として、身体に触れてショーケースへと誘導したり、自身の身体を触らせたりなどの行為をした。

結果的には停職6ヵ月の処分が下されたものの、最高裁判所と高等裁判所で判決が割れている。被害者側の女性が、当該行為の最中に笑顔で対応していたことから、同意があったかどうかの判断が難しかったためだ。

本事例のように、当該行為に対する反応の捉え方によって、判決の結果が異なる場合もある。

会社側がパワーハラスメントを徹底的に防ぐポイント3つ

最後に、会社側がパワーハラスメントを防ぐ手段やポイントを紹介していこう。パワハラ防止策としてはさまざまな手段が考えられるが、以下では効果を期待しやすい施策を中心に紹介していく。

1.経営陣や上層部が、パワハラ防止に関するメッセージを発信する

パワーハラスメントは、基本的には目上にあたる人物が原因となって発生するものだ。そのため、会社の経営陣や上層部が「パワハラをなくすべき」と唱えるだけでも、防止策になる可能性が高い。

ただし、パワハラ防止の考え方を社内に浸透させるには、「どのような行為がパワハラに該当するのか?」という基準を明確にしておく必要がある。なかには線引きが難しいものもあるが、本記事で解説した内容を従業員に周知するだけでも一定の効果が期待できるので、パワハラ防止に関するメッセージは積極的に発信しよう。

2.実態を把握し、適切な改善策に取り組む

すでに潜んでいるパワハラ案件を察知・改善することも、早急に取り組んでおきたい対策だ。例えば、全従業員に対してアンケートを実施したり、相談窓口を設置したりすれば、これまで拾いきれなかったパワハラ案件を察知できる可能性がある。

もしこれらの施策によってパワハラ案件が見つかった場合には、理想の職場環境を目指してすぐさま改善に取り組まなくてはならない。経営者が気づかないところで発生しているパワーハラスメントも多いため、従業員の声にしっかりと耳を傾けられる環境を整えておこう。

3.適切なルールを設けて、就業規則へ盛り込む

パワハラ案件が発生するリスクを下げるには、適切なルールを設けることも必要になる。特に、従業員がミスをした場合の対処はパワーハラスメントにつながりやすいため、就業規則のなかで明確にルール化しておきたい。

また、パワーハラスメントの予防策・解決策についても、ガイドラインなどを作成しておくと安心だ。なお、適切なルールは状況次第で変わってくるため、作成したルールを定期的に見直すことも重要になる。

経営陣や上層部が強く意識することが重要に

パワーハラスメントは社会問題として認識されており、深刻なパワハラ案件が発覚すると、社会的に厳しい批判を受ける恐れがある。そのため、日頃から経営陣や上層部が目を光らせ、徹底的にパワーハラスメントを防ぐことが重要だ。

これまで特にパワハラ対策を進めてこなかった経営者は、本記事を参考にしながら今後の方針を考えてみよう。