近年、不正アクセスによる資産流出のニュースが後を絶ちません。従来のIDとパスワードのみに頼ったセキュリティ対策は限界を迎えており、自分の大切な資産を守るためには、より強固な対策が不可欠です。

そこで重要になるのが「多要素認証」という考え方です。

この記事では、 多要素認証とは何か、その基本的な仕組みからよく似た「二段階認証」との違い、そして暗号資産取引所における対応状況まで、初心者の方にもわかりやすく解説 します。

なお、動画で多要素認証について理解したい方は、下記をご覧ください。

多要素認証(MFA)とは?

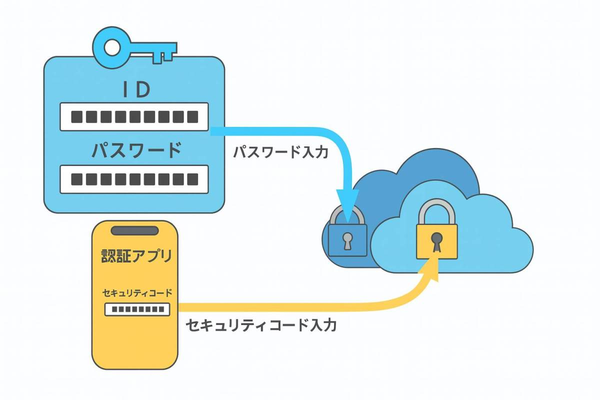

多要素認証(MFA)とは、Webサービスなどにログインする際、2つ以上の異なる種類の要素を組み合わせて本人確認を行うセキュリティの仕組みです。

認証には、パスワードなどの「知識情報」、スマートフォンなどの「所持情報」、指紋などの「生体情報」という3種類の要素が使われます。

例えば、銀行のATMでお金を引き出す際は、「キャッシュカード(所持情報)」を挿入した上で、「暗証番号(知識情報)」を入力します。

このように、単一のパスワードだけでなく、種類の異なる要素を複数組み合わせることで、不正ログインのリスクを大幅に低減させるのが多要素認証の目的です。

多要素認証で用いる3種類の要素と具体例

多要素認証では、以下の3種類のうち、異なる2種類以上を組み合わせて認証を行います。

| ・知識情報(本人だけが知っていること) ・所持情報(本人だけが持っているモノ) ・生体情報(本人固有の身体的特徴) |

それぞれ具体例を挙げつつ説明します。

知識情報(本人だけが知っていること)

知識情報は、本人だけが知っている情報で認証する要素です。英語では「Something You Know(SYK)」と呼ばれます。

最も一般的な認証方法で、具体的には以下のようなものが挙げられます。

- パスワード

- PINコード(暗証番号)

- 秘密の質問

本人だけが知っている情報ではあるものの、毎回同じパスワードなどを設定していたりすると、ハッキングなどのリスクが高まります。

所持情報(本人だけが持っているモノ)

所持情報は、本人だけが物理的に所有しているモノを使って認証する要素です。英語では「Something You Have(SYH)」と言います 。

近年、多くのサービスで導入が進んでおり、具体的には以下のようなものがあります。

- スマートフォン(SMS認証、認証アプリ)

- ICカード

- セキュリティキー(ハードウェアキー)

この認証は物理的な「モノ」に依存するため、そのものを紛失したり、盗難されたりした場合に安全性が脅かされます。

生体情報(本人固有の身体的特徴)

最後の生体情報は、本人固有の身体的な特徴で認証する要素です。英語では「Something You Are」と表現されます。

偽造が困難で安全性が高いのが特徴で、以下のようなものが挙げられます。

- 指紋認証

- 顔認証

- 静脈認証

- 虹彩認証

利便性が高い一方で、一度情報が漏洩するとパスワードのように変更することができない、という根源的なリスクを考慮する必要があります。

二段階認証との違い

多要素認証とよく混同される言葉に「二段階認証」があります。

この二つの違いは、認証方法の「種類」を問うかどうかにあります。

- 二段階認証:認証の回数が2段階であること。使う要素の種類は問わない。

- 多要素認証:認証に使う要素の種類が2つ以上であること。

例えば、「パスワード(知識情報)」でログインした後に「秘密の質問(知識情報)」に答える場合、認証は2回行われますが、どちらも同じ「知識情報」です。これは「二段階認証」ではありますが、「多要素認証」ではありません。

一方で、「パスワード(知識情報)」でログインし、次に「スマートフォンに届く確認コード(所持情報)」を入力する場合は、要素の種類が異なるため「多要素認証」であり、かつ「二段階認証」でもあります。一般的に、異なる種類の要素を組み合わせる多要素認証の方が、より安全性が高いと言えます。

なぜ今、多要素認証が重要なのか

近年、多要素認証の重要性が急速に高まっています。

その背景には、単に「セキュリティを強化するため」という言葉だけでは片付けられない、いくつかの大きな環境の変化があります。

| ・パスワード認証の限界 ・金融庁や証券業界の動き ・クラウドサービスの普及 |

それぞれ具体的に説明していきます。

パスワード認証の限界

従来、多くのサービスで利用されてきたIDとパスワードによる認証は、もはやそれだけでは安全とは言えなくなっています 。

特定のリストを使って連続的にログインを試みる「パスワードリスト攻撃」や、あらゆる組み合わせを試す「ブルートフォース攻撃」など、サイバー攻撃の手口は年々巧妙化・高度化しています 。

どれだけ長く複雑なパスワードを設定しても、漏洩や解読のリスクをゼロにすることは困難です。この「パスワード頼り」のセキュリティの限界が、多要素認証を必須とする大きな理由です。

金融庁や証券業界の動き

個人の資産を預かる金融業界では、多要素認証の導入が特に強く求められています。金融庁はインターネット取引におけるセキュリティ対策として多要素認証を推奨しており、それに応える形で証券業界も導入を加速させている状況です。

実際に、多くの証券会社が不正アクセスによる被害を防ぐため、ログイン時の多要素認証を必須化する動きを見せています 。これは、オンラインで資産を扱う上でのセキュリティ基準が、新たな段階へ引き上げられていることを示していると言えるでしょう。

クラウドサービスの普及

働き方改革やリモートワークの浸透により、企業のデータや個人の情報をインターネット経由で利用するクラウドサービスの活用が当たり前になりました。

場所を問わず重要な情報にアクセスできる利便性の裏側で、不正アクセスのリスクは格段に高まっています。

社内ネットワークという物理的な壁に守られていた時代とは異なり、インターネットに接続されたアカウント一つ一つが攻撃の標的となり得るため、ログイン時の本人確認をより厳格にする多要素認証が不可欠となっているのです。

暗号資産取引所の多要素認証

それでは、暗号資産取引所ではどうでしょうか。

証券会社と同様に、顧客の大切な資産を預かる取引所にとって、多要素認証は非常に重要なセキュリティ対策です。

主要な取引所の対応状況

国内の主要な暗号資産取引所の多くは、多要素認証もしくは2段階認証に対応しています。特に、口座からの出金時や、新しい送金先アドレスを登録する際に必須としている場合がほとんどです。

2025年8月時点で、多要素認証を必須化している取引所はSBI VCトレードです。 そして、GMOコインやbitFlyerなど多くの国内取引所では、2段階認証の設定が推奨されていました。

一般的には、ID・パスワードでのログインに加え、Google Authenticatorなどの「認証アプリ(所持情報)」や、携帯電話番号に送られる「SMS認証コード(所持情報)」などが利用されています。

設定しない場合のリスク

もし多要素認証を設定せずにIDとパスワードだけで取引所を利用していると、何らかの原因でパスワードが漏洩した場合、第三者に簡単にログインされてしまいます。

その結果、保有している暗号資産を勝手に売却されたり、不正に送金されたりといった、直接的な金銭被害に繋がる危険性が極めて高くなります。

多要素認証のメリットとデメリット

多要素認証の導入には、セキュリティ向上という大きなメリットがありますが、一方で考慮すべき点も存在します。それぞれ見ていきましょう。

メリット

多要素認証を設定することで、主に2つの大きなメリットが得られます。

セキュリティが格段に向上する

最大のメリットは、不正ログインのリスクを劇的に低減できることです 。

たとえIDとパスワード(知識情報)が漏洩しても、攻撃者はあなたのスマートフォン(所持情報)や指紋(生体情報)を持っていません。

このように、認証の壁を複数設けることで、第三者によるなりすましを極めて困難にします。

パスワード管理の負担が軽減される

意外に思われるかもしれませんが、多要素認証は複雑なパスワードをいくつも記憶・管理する負担を減らしてくれます。

指紋認証や顔認証、セキュリティキーなどを活用すれば、パスワードレスでログインできるサービスも増えています。

これにより、パスワードの使い回しといった危険な行為を防ぐ効果も期待できます 。

デメリット

一方で、多要素認証にはデメリットも存在します。導入前に以下の点を理解しておきましょう。

ログインに手間がかかる

IDとパスワードのみの認証に比べ、スマートフォンを取り出してコードを確認したり、指紋認証を行ったりと、ログインの際に一手間増えることになります。

この手間が、導入のハードルとなる場合があります。

導入や運用にコストがかかる

個人利用では無料の認証アプリが主流ですが、企業が導入する場合や、物理的なセキュリティキーを利用する際にはコストが発生します。

また、従業員がスマートフォンを紛失した際の対応など、運用面のルール作りも必要になります。

まとめ

この記事では、多要素認証の基本的な仕組みから、暗号資産取引所における重要性までを解説しました。

パスワードのみの管理では、もはやオンライン上の資産を安全に守ることは困難です。多要素認証は、少しの手間はかかりますが、それを補って余りあるほどの強力なセキュリティ対策です。

もしあなたが暗号資産取引所を利用していて、まだ多要素認証を設定していないのであれば、この記事を読み終えた後、すぐにセキュリティ設定を確認・変更することをお勧めします。自分の資産は、自分自身で守る意識が何よりも大切です。