2025年8月18日、JPYC株式会社より「資金移動業者」の登録を得たこと、そして国内初となる円建てステーブルコインの発行が同年秋に開始されることが発表されました。

ニュースで初めて耳にした人の中には、以下のような疑問をお持ちの方もいるはずです。

| ・JPYCって何? ・ビットコインとどう違うの? ・儲かるの? |

そこで今回は、 今話題のJPYCについて、初心者でもわかるように解説 していきます。

目次

JPYCとは

JPYCとは、常に「1JPYC=1円」の価値を持つように設計されたデジタル上の日本円です。

一般的な暗号資産と異なり、価格が安定している「ステーブルコイン」の一種です。ステーブルコインは有名なもので言えば、USDTやUSDCがありますが、JPYC株式会社はUSDCの発行元であるCircle社から出資を受けていることで有名です。

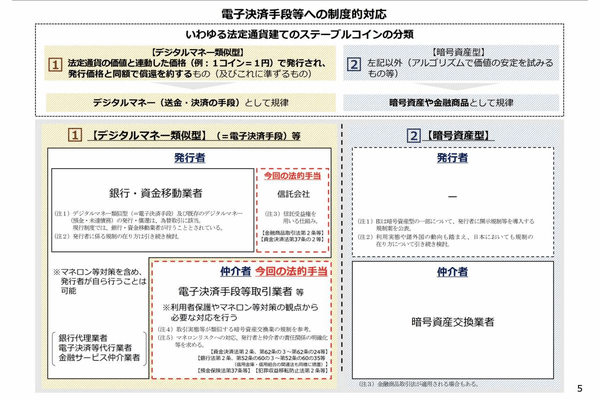

なお、日本の法律では「電子決済手段」に分類され、ビットコインをはじめとする暗号資産とは明確に区別されています。(下記参照)

JPYCの価値は、発行額と同額以上の日本円(預貯金や国債)によって常に保証されています。この仕組みは法律で厳しく定められており、JPYC社は金融庁に登録された資金移動事業者です。

2025年8月末時点で、新たなJPYCはまだ発行されていませんが、同年秋中に発行されることが発表されています。

ビットコインやPayPayと何が違うの?

JPYCが新しいデジタルマネーであることは分かりましたが、すでにあるビットコインやPayPayとは何が違うのでしょうか。

それぞれの役割を比べてみると、JPYCの立ち位置がよくわかります。

ビットコインとの違い

ビットコインとの一番の違いは、価格が大きく変動するかどうかです。

- ビットコイン:価格が常に変動しており、「投資」の対象と見られることが多い資産

- JPYC:「1JPYC = 1円」で価値が安定するよう設計されている

そのため、投資のためではなく、円と同じように「送金・決済手段」として安心して使えます。

PayPayやSuicaとの違い

日常で使う電子マネーとも、得意なことが違います。

- PayPayやSuica:日本国内のお店で使うための電子マネー。運営会社のシステムの中で動いており、海外へそのまま送金することはできない。

- JPYC:ブロックチェーンという世界中の誰もが使える仕組みの上で動いている

そのため、JPYCであれば相手が世界のどこにいても、銀行や国境を越えて直接届けることができます。

PayPayやSuicaが「国内専用で日本円に償還できないデジタルマネー」であり、JPYCは「世界中に一瞬で送金でき、償還も可能なデジタル円」という、まったく新しい役割を持っているのです。

JPYCは安全なの?

「デジタルなお金」と聞くと、漠然とした不安を感じる方もいるでしょう。

しかし、JPYCの安全性は、日本の法律に基づいた、誰にでもわかる透明な仕組みによって支えられています。

法律による裏付け

JPYCは、国の法律に則って運営されています。具体的には、「改正資金決済法」と呼ばれる法律です。

発行元であるJPYC株式会社は、金融庁の厳しい審査を経て「資金移動業者(関東財務局長 第00099号)」として正式に登録されました。

これは、国が「この事業者はルールを守って安全に運営しています」とお墨付きを与えている証です。

資産による保証

JPYCの価値は、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産のように、人気で決まるわけではありません。

発行された「1JPYC」に対して、必ず「1円」が銀行預金や国債といった形で裏付け資産として保管されています。このお金は法律によって守られており、万が一発行会社が倒産したとしても、利用者が保有するJPYCの価値は全額保護される仕組みになっています。

これにより、「1JPYC = 1円」の価値が常に保証されるのです。

JPYCはどこで買える?おすすめの取引所は?

JPYCを手に入れる方法は、ビットコインなどを買うときと少し異なります。

暗号資産取引所でユーザー同士が売買するのではなく、公式サイトから直接発行してもらうのが基本です。

※2025年8月30日時点で、「電子決済手段としてのJPYC」は発行されていません。

JPYCの購入は公式サイト「JPYC EX」から

2025年秋以降、JPYCの購入(発行)や日本円への換金(償還)は、公式サービスである「JPYC EX」を通じて行われる予定です。

暗号資産取引所を介さず、発行元から直接購入する形のため、常に「1 JPYC = 1円」の価格で手に入れることができます。

JPYCの購入方法3STEP

実際にJPYCを手に入れるには、事前の準備が大切です。

以下の3ステップで進めましょう。

| 1. インターネット上のお財布「ウォレット」を準備する 2. 公式サイト「JPYC EX」で手続きする 3. 「ガス代」を準備する |

それぞれ具体的に解説します。

ステップ1:インターネット上のお財布「ウォレット」を準備する

まず、購入したJPYCを保管しておくためのデジタルなお財布(ウォレット)が必要です。

初心者におすすめされるウォレットとしてMetaMask(メタマスク)がありますが、Bitget WalletやRabby Walletなど様々な種類があります。

どのウォレットが良いかわからない方は、「おすすめの暗号資産ウォレット一覧」の記事をあわせてご覧ください。

ステップ2:公式サイト「JPYC EX」で手続きする

ウォレットを準備したら、「JPYC EX」で利用登録を行います。

このとき、法律上のルールにより、マイナンバーカードを使った本人確認が必須となります。

登録完了後、指定された銀行口座に日本円を振り込むと、自分のウォレットに同額のJPYCが送られてきます。

ステップ3:「ガス代」を準備する

JPYCを送金するなど、ブロックチェーンを利用する際には「ガス代」と呼ばれるネットワーク手数料がごく僅かにかかります。

これはJPYCとは別の暗号資産で支払う必要があります。

現状は下記の3銘柄がガス代として使用できる予定です。

| ・ETH ・POL ・AVAX |

ガス代用の暗号資産は、別途GMOコインなどの国内暗号資産取引所で購入し、ウォレットに少量送金しておきましょう。

JPYCの主なメリット

JPYCには、これまでの金融サービスにはなかった大きな可能性を秘めています。

ここでは、JPYCにおける主な特徴・メリットを紹介します。

| ・24時間365日、いつでも送金できる ・送金手数料がほぼ無料 ・キャッシュフロー計算上「現金」として扱える |

各メリットについて深掘りします。

24時間365日、いつでも送金できる

最大のメリットは、銀行の営業時間を気にする必要がなくなることです。

銀行振込のように、平日の昼間しか送金できないといった制限はありません。

深夜でも休日でも、インターネットさえ繋がっていれば、思い立った瞬間に世界中の相手へ送金が完了します。

送金手数料がほぼ無料

JPYCの発行や送金にかかる手数料は、当面無料の方針です。

これは、JPYC社が、裏付け資産として保有する国債の利息などを収益源としているためです。

利用者にとっては、銀行の振込手数料のようなコストを気にせず、気軽に送金できる大きな利点となります。

ただし、ブロックチェーンの利用料(ガス代)は別途わずかにかかります。

キャッシュフロー計算上「現金」として扱える

価格が大きく変動する暗号資産は、会計処理や税金の計算が複雑になりがちです。

一方で、JPYCは常に「1 JPYC = 1円」の価値が保証されており、会計上「現金同等物」として扱われます。

これにより、法人・個人を問わず、資産価値の計算が簡単になり、複雑な経理や確定申告の手間を大幅に減らすことができます。

JPYCの知っておくべき注意点

一方で、新しい技術であるJPYCには、利用する前に知っておくべき注意点も存在します。安全に使いこなすために、以下の点を心に留めておきましょう。

| ・利用にはマイナンバーカードが必須 ・ウォレットの管理は自己責任 ・発行・償還には上限がある |

利用にはマイナンバーカードが必須

JPYCを購入(発行)する際の本人確認は、安全性を高めるため、マイナンバーカードのICチップを読み取る方式に限定されています。

そのため、マイナンバーカードを持っていないと利用を開始できません。

ウォレットの管理は自己責任

JPYCを保管するウォレットのパスワード(秘密鍵)は、銀行の暗証番号よりも遥かに重要です。

もし紛失すれば、そのウォレット内のJPYCは二度と取り出せなくなってしまいます。

JPYCの運営会社も当然、秘密鍵の再発行には対応できないため、紙に書き写して金庫にしまうなど、自分自身で厳重に管理することが求められます。

発行・償還には上限がある

JPYCの発行会社が取得したライセンスは「第二種資金移動業」という種類のため、一度に実行できる取引に上限が定められています 。

具体的には、日本円からJPYCへの発行(購入)と、JPYCから日本円への償還(換金)は、1日あたり100万円までという上限があります 。

ただし、一度ウォレットに入ったJPYCをユーザー間で送金する際には、この金額の上限はありません 。

JPYCに関してよくある質問

最後に、ここまで読んでいただいた中で浮かんだかもしれない、いくつかの疑問について一問一答形式でお答えします。

JPYCは暗号資産(仮想通貨)とは違うのですか?

はい、違います。

JPYCは日本の法律上「電子決済手段」として整理されており、暗号資産ではありません。

そのため、会計上も価格が変動する暗号資産とは異なり、現金と同じように扱うことができます。

以前からあったJPYCとは何が違うのですか?

一番の違いは、日本円に戻せる(償還できる)かどうかです。

以前のJPYC(JPYC Prepaid)は、法律上「前払式支払手段」という扱いで、一度購入すると日本円に戻すことはできませんでした。

新しいJPYCは「電子決済手段」となったことで、いつでも「1 JPYC = 1円」で日本円に換金することが可能になりました。

JPYCを持つと儲かりますか?

いいえ、JPYCをただ保有しているだけでは価値は増えません。

JPYCは「1 JPYC = 1円」で価値が常に安定しているため、ビットコインのような値上がり益(キャピタルゲイン)を目的とした投資の対象とは言い難いでしょう。

それよりかは、決済や送金、またはDeFiに使うための「道具」と考えるのが適切です。

銀行振込と比べて何が便利なんですか?

銀行振込と比べたメリットは「速さ」と「安さ」、そして「時間を選ばない」点です。

銀行振込は手数料がかかり、着金が翌営業日になることもありますが、JPYCはほぼ無料で、24時間365日、数分で世界中の相手に着金します。

このスピード感は特に海外送金やビジネスシーンで大きな力を発揮します。

価値が1円を割ってしまう心配はありませんか?

基本的にその心配はありません。

JPYCの発行会社は、法律に基づいて、発行したJPYCの総額と同額以上の日本円を常に金融機関へ供託(保全)する義務があります。

これにより、利用者がいつでも「1 JPYC = 1円」で払い戻しを受けられることが制度的に保証されているため、価値が1円を割る「デペグ」は発生しない設計になっています。

手数料が無料なのはなぜですか?

JPYCの運営会社は、利用者からの手数料を主な収益にしていません。

利用者が購入した日本円を裏付け資産として国債などで運用し、そこから得られる金利収入を事業の運営費に充てています。

このビジネスモデルにより、利用者は発行や送金の手数料を無料で利用できるのです。

まとめ

最後に、この記事でお伝えしたJPYCの重要なポイントを振り返りましょう。

- JPYCは「1 JPYC = 1円」の価値が保証された、国が認める安全なデジタル円です 。日本の法律(資金決済法)に基づき、発行額と同額以上の日本円が常に保全されています。

- ビットコインとは違い、価格が変動しないため投資対象ではなく、決済や送金に使う「道具」に近い存在です。また、PayPayやSuicaが国内での利用を主とするのに対し、JPYCは国境を越えて世界中で利用できます。

- 銀行を介さず、24時間365日いつでも、ほぼ無料(※ガス代を除く)で送金できます。これにより、特に海外送金やビジネスシーンでの活用が期待されています。

- 利用にはマイナンバーカードが必須で、公式サービス「JPYC EX」から購入(発行)します。また、保管にはMetaMaskなどのウォレットが必要で、パスワード(秘密鍵)の管理は厳重な自己責任となります。

JPYCは、2025年8月時点ではまだ発行されていませんが、日本の「円」をWeb3やグローバルなビジネスの世界に繋げ得る、大きな可能性を秘めた新しい金融インフラと言えるでしょう。