働き方改革が2019年から施行されてから、経営者は事業自体の見直しにも迫られている。そのような中、時間外労働の上限規制に猶予が与えられていた建設業も、長時間労働の課題に対応しなければならなくなった。本記事では、建設業の労働基準法改正への適用内容や法改正に対応するためのポイントについて解説する。建設業の働き方改革の取り組み事例も紹介するので、自社の業務改善などに役立てて欲しい。

目次

2024年4月の改正労働基準法とは?

2019年4月から働き方改革の改正労働基準法が、ほぼ全ての業界に適用されるようになり、中小企業経営者も社内ルールの改訂などで対応してきた。

建設業については業界構造の特徴もあって、罰則付きの時間外労働上限規制については5年間の猶予を与えられていた。しかし、2024年4月1日以降は、建設業も改正労働基準法が適用されており、対応が必須となっている。

建設業も時間外労働の上限規制への対応が必須

2024年4月の改正労働基準法では、建設業にも時間外労働の上限規制が適用された。

以前は、1日8時間かつ1週40時間を超えて働く場合は、労使が36(サブロク)協定を締結して労働基準局に提出すれば働くことができた。しかし2024年4月以降は、普段の業務はもちろん特別条項に該当する時間外労働でも上限規制が適用されている。

・週休2日制での工事が拡大する

建設業の就業時間は、2017年の調査では全産業と比較して年間300時間以上多い。その原因の一つが、下請けの建設業者に対して著しく短い工期を設定する「下請けたたき」だ。

国土交通省は、建設業の「働き方改革加速化プログラム」において、公共工事での週休2日工事の大幅な拡大について示しており、発注者に対して適正な工期設定を求めている。

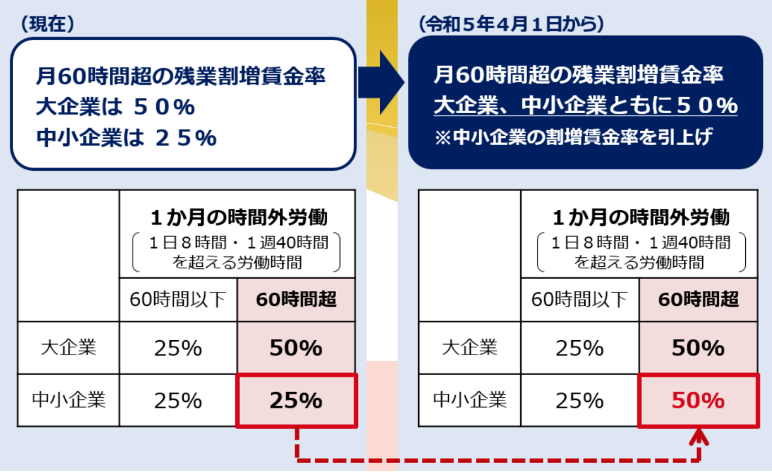

中小企業の時間外労働の割増賃金引き上げは2023年から

時間外労働の内、月60時間を超える分に対して50%以上の割増賃金の支払いが2010年の法改正で定められていた。これが適用されるのは、大企業のみだった。しかし、2023年4月1日からは全ての中小企業が割増賃金の引き上げに対応しなければならない。

なお、深夜労働(22時〜5時)の割増される賃金の割合は25%なので、時間外労働時間が60時間を超えて深夜労働を行うならば75%の割増賃金となる。

同一労働同一賃金には継続的に対応

働き方改革の3つの柱の一つである「同一労働同一賃金」については、「パートタイム・有期雇用労働法」という法律が制定されている。中小企業への適用は2021年4月から開始されており、建設業も対象だ。

正規雇用者と非正規雇用者の待遇差改善のためには、パートタイム労働者や有期雇用労働者の基本給や賞与、各種手当はもちろん福利厚生などの見直しも必要である。同一労働同一賃金に対しての罰則規定はないが、対応が遅れると新規人材の確保が難しくなるかもしれない。

36協定の適用で変わったこと

建設業は、2024年4月1日以降は36協定の時間外労働上限規制が他の産業と同じように適用されている。具体的にどのように変わったのだろうか。

時間外労働に罰則規定が設けられる

36協定の時間外労働の上限規制は、原則「月45時間、年360時間」になり、これを超えると6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が適用された。

また、特別の事情があって労使で合意していても、以下の各上限を超えてはならない。

- 時間外労働は年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が1ヵ月で100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヵ月のそれぞれの月平均が80時間以内

- 月45時間の時間外労働を超えられるのは年6回まで

・災害の復旧・復興事業に関しては例外規定がある

なお、災害が発生した際の復旧・復興事業に関してのみ、以下の上限規制は適用されない。

- 時間外労働と休日労働の合計が1ヵ月で100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヵ月のそれぞれの月平均が80時間以内

建設業の労働環境の現状と解決すべき課題

建設業が働き方改革の時間外労働規制に猶予が与えられていたのは、業界特有の理由がある。ここでは、建設業が慢性的に抱えている課題を解説する。

建設業の労働時間と出勤日数は格段に多い

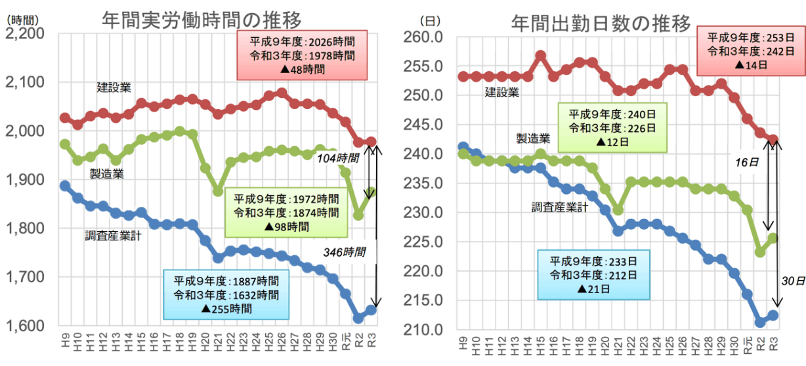

国土交通省の資料『最近の建設業を巡る状況について』によると、建設業の年間実労働時間と年間出勤日数は調査産業計よりもかなり多く、類似した業界である製造業よりも多いことが分かる。

また、同資料の2020年の『日建協時短アンケート』で報告されたのは、建設工事全体の36.3%が4週4休以下で業務に従事していることだ。労働基準法では4週4休以上の取得が定められており、他の産業では週休2日制が一般化している中で、業界としてギリギリの就労状況であることが分かる。

人手不足の常態化と高年齢化

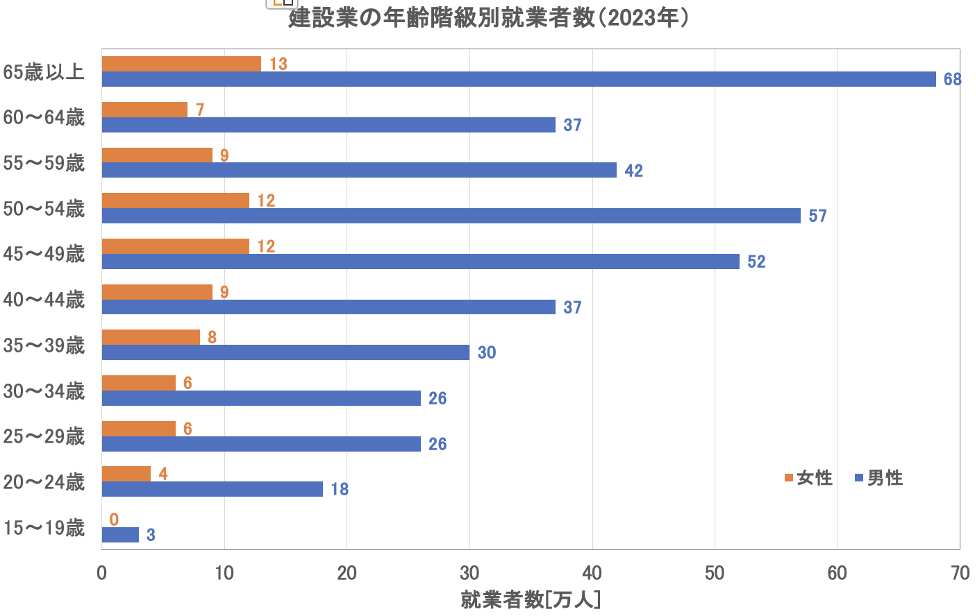

総務省の『労働力調査(2023年)』によると、建設業の年齢階級別の就業者数は以下のグラフの通りだ。

建設業では、女性労働者が少ないのはもちろん、若手人材が極端に少ない業界構造であり、団塊の世代など高齢者層の大量退職も控えている。ベテラン層の退職により、若手世代への技術の引継ぎがこれからさらに難しくなると予想される。

若手層の人材不足はもちろんだが、2023年の就業者数は483万人で前年から4万人ほど増加しているものの、2020年からは10万人ほど減少している。

改正労働法施行後も継続的に取り組むべき5つのこと

2024年の改正労働法施行された後でも、建設業では職場環境の改善のためにも継続的に5つの取り組みを続ける必要がある。

1.長時間労働への対策

全産業の中でも建設業の就業時間の長さはトップレベルのため、その対策は継続的な取り組みが必要だ。

業界全体として求められるのは、工期の適正な設定と週休2日制度の拡大である。発注者には施工条件を明確化した上で請負契約を締結することが求められ、状況に応じた工期変更も検討しなければならない。

工事以外の面では、従業員の勤務時間を正確に把握するための勤怠管理システムの導入、アウトソーシングの活用、バックオフィス業務や設計業務などのリモートワーク化などを対策の一つとして考慮する必要があるだろう。

2.給与体系や社会保険の見直し

同一労働同一賃金に向け、処遇の見直しや社会保険への加入促進も必要だ。

国土交通省は、工事に関わる技能者情報や社会保険の加入状況、各工事現場での就業履歴などを登録してデータを蓄積する「建設キャリアアップシステム」の普及を目指している。建設業許可制度の見直しも検討されており、社会保険に加入していない建設業者は、業務従事の許可はもちろん更新も認めない仕組みの構築を実現しなければならない。

建設業者は、「建設キャリアアップシステム」を活用しつつ、従業員の能力に合わせた処遇制度を構築して社会保険への速やかな加入を求められている。

3.生産性向上への取り組み

働き方改革の目標の一つである、生産性向上に取り組む必要もある。

建設業はデジタル化が遅れており、2021年の『日建協時短アンケート』でも残業理由の首位が「社内書類等の事務処理業務が多い」と、書類削減はもちろん申請書類などの簡素化が欠かせない。

中小企業には、タブレット活用によるペーパーレス化や工事現場へのICT建設機械の導入、ウェアラブルカメラの活用による遠隔管理といった、IoT技術の活用による省力化が推奨されている。

建設業界が改正労働法施行までに改善すべき点として既に挙げられている3つの要素に加えて、以下の2つの改善点も重要です。

4.職場内コミュニケーションの改善

改正労働法施行後の建設業界では、プロジェクトの効率性を高めて作業や伝達のミスなどを減らすためにも、職場内コミュニケーションの改善が不可欠だ。簡潔かつ明確な指示の提供、ツールなども用いた多様な情報共有や遠距離での対話手段の活用、そしてチームメンバー間の信頼関係の構築が必要だ。

また、プロジェクトに関わる異なる専門分野や背景を持つ関係者間の意見交換を促進することで、より革新的で実践的な解決策が生み出される可能性もある。

5.労働安全衛生管理の強化

建設業界は労働者の健康と安全を保護し、事故や職業病の発生を防止するためにも、労働安全衛生管理体制の全面的な見直しと強化を進める必要がある。

建設業界は全産業の中でも労働災害の発生件数が突出して多く、2020年の同業界での死亡者数は労働者数334万人の中で258人であり、一人親方のみに絞ると59万人中57人が亡くなっている。

安全な作業環境の確保、安全装備の提供、定期的な安全教育と訓練の実施はもちろん、現場の安全基準を定期的に見直し、最新の安全技術を取り入れるといった対応が求められる。労働安全衛生管理の強化は、労働者の健康を守るだけでなく、作業効率の向上やプロジェクトの遅延防止にも寄与する。

建設業の働き方改革事例

建設業では、働き方改革に積極的に取り組んで成果を出している企業が複数ある。ここでは、厚生労働省の働き方改革特設サイトの中から、建設業の中小企業の取組事例から5社ピックアップして紹介する。

ヤマグチ株式会社

土木事業や建築事業などを営むヤマグチ株式会社では、生産性の向上によって社員の処遇を改善した。同社は、社員一人ひとりの声に耳を傾けて社内改革に活用し、改革に取り組んでいる。

IT推進課を土木部に設置し、ドローンやレーザースキャナ計測などの導入で建設現場のICT化を進め、施工を高度化した。また、スマホで利用できるビジネスチャットツールを導入することで、遠隔地から素早く情報を共有し、さらに社内のチームワークを強化した。

株式会社菊正塗装店

菊正塗装店は、大規模施設の塗装工事を手掛ける老舗の建設業者である。同社は、ペーパーレス化の推進やテレワークの積極活用によって、業務を効率化した。

社員全員にスマホとノートPCを貸与し、VPN接続によって遠隔地から安全に会社のサーバーにアクセスできるようにしたことで、テレワークが普及した。また、ビジネスチャットやスケジュール管理アプリなどの利用により、社内の情報共有だけでなく人材育成もリモートで行える体制を構築し、今後は人材評価への活用も検討している。

株式会社荒木組

総合建設会社の荒木組は、建設現場へのドローンやウェアラブルカメラ「ワーキングレコーダー」などのICT技術の導入により、生産性と施工品質を向上させた。

労働時間削減のために、定時でパソコンがシャットダウンするシステムを導入し、現場担当者全員がパソコンでの進捗状況等の共有を行っている。施工現場では4週8休を目指した工期設定を発注者に依頼するなど、積極的に労働時間の短縮に取り組んでいる。

駿河重機建設株式会社

駿河重機建設株式会社は、公共インフラを中心に土木工事請負や解体業を事業として行ってきたが、「まちづくり企業」への転身を目標に働き方改革を行なっている。

就業規則の見直しにより、これまで統一されていなかった賃金制度を月給制に整え、就労時間や年次有給休暇の取得ルールなどを定め、建設業界の「3K(きつい・きたない・危険)」のイメージ払拭に努めた。

また、社員の資格取得支援やテレワークの導入など、社員が働きやすくスキルアップできる環境構築を行い、ICT建機の導入によって施工能力の向上とともに業務効率化や安全な作業環境の構築にも取り組んでいる。

真柄建設株式会社

石川県で創業100年を超える総合建設業である同社では、社労士診断認証制度を活用して経営労務診断を行い、自社の働き方改革遂行に向けた経営課題を明確にした。

労働時間管理の徹底や年次有給休暇の取得推進、IT化への取り組みによる社員間コミュニケーションの強化や業務効率化などに加え、男性社員の育児休業取得も積極的に推進し、2022年12月までで13名の取得につながっている。

また、社員間のスキルアップのために1級建築士資格取得支援制度を新たに設け、若手社員を中心としてリスキリングの意識が高まり、労働生産性の向上にも貢献している。

建設業の労働に関するQ&A

建設業の労働基準改正はいつから?

建設業には、これまで猶予が与えられてきた時間外労働の罰則付き上限規制が2024年4月1日から適用されている。働き方改革関連法による、同一労働同一賃金や有給休暇の年5日の確実な取得などは、これまでと同様に対応が必要だ。

建設業の週労働時間は?

労働基準法により、労働時間は1日8時間、週40時間までと決まっており、これを超える場合は36協定の労使締結が必要だ。なお2024年4月1日以降は、建設業への時間外労働の上限規制が適用されており、時間外労働は月45時間が上限となる。そのため、週に換算するとおよそ11時間だ。

改正労働基準法に違反した場合の罰則は?

改正労働基準法に違反した場合は、労働基準法第119条により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった罰則が科される。

働き方改革の成功事例を参考にできることから取り組もう

建設業は、小規模企業や一人親方が多いといった業界構造であるため、予算面で対応できる限界もある。しかし、労働基準法改正は2024年4月1日から適用されており、対応は不可欠だ。自社従業員の労働時間管理の徹底はもちろん、外部に工事発注をする際にも適正な工期設定を意識する必要がある。

働き方改革の取り組み事例の中には、建設業に限らずさまざまな成功例があるため、自社に近い規模の企業事例を参考にするなどして法改正に対応して欲しい。

文・隈本稔(キャリアコンサルタント)