慢性的な人手不足や長時間労働など、解決していかなければならないさまざまな課題がある建設業。そこに輪をかけるように、日本が直面している超高齢社会の影響も2025年に顕在化するとされている。本記事では、建設業にも大きな影響がある2025年問題の内容やその対応策などについて解説する。国土交通省が推進する各種対応策も併せて紹介するので、自社の経営改善に役立てて欲しい。

目次

建設業の2025年問題とは

建設業への時間外労働の罰則付き上限規制適用が2024年4月1日に迫る中、建設業は2025年問題という大きな課題も抱えている。

建設業で深刻な人材不足が進んでいる

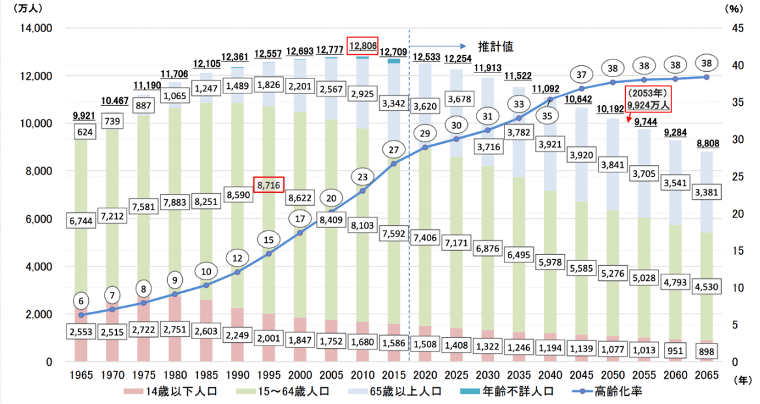

日本では少子高齢化が進んでおり、15歳〜65歳の生産年齢人口が1995年をピークに減少し続けているのは周知の事実だ。

2025年には、約800万人の団塊の世代が75歳以上になり、全ての地域で2010年に比べて人口が減少するとされ、超高齢社会の到来によって社会保障費の負担増大などの懸念が生じている。

日本のインフラや民間建築物は、老朽化はもちろん地震などの災害によるダメージも蓄積し、維持修繕工事が年々増加することが見込まれている。そして、2025年には建設業でもベテラン層の大量退職による人手不足が発生すると予測されている。

また、建設事業の許可事業者数も1999年の60万者から2021年前末には約47万者に減少しており、そもそも事業を営む者が減っている状況だ。

建設業界が抱えている課題6つ

建設業界は、他の産業に比べて慢性的な課題を6つ抱えている。

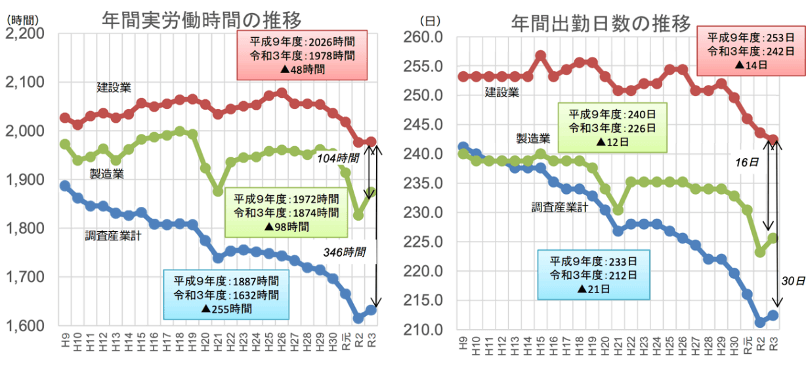

1.長時間労働と年間出勤日数の多さ

国土交通省の資料『最近の建設業を巡る状況について』によると、建設業の年間実労働時間と年間出勤日数は2014年から減少してはいるものの、調査した全産業の平均である調査産業計より年間労働時間は346時間、年間出勤数は30日ほどと、かなり負担が大きいことが分かる。

また、2020年の『日建協時短アンケート』によると、建設工事全体の約4割が4週4休以下で働いていることが確認されている。労働基準法では、会社側は労働者に対して4週4休以上の休みを与えることが義務付けられているが、アンケート回答企業においての現状とはいえ休暇が取りにくい業界であることが分かる。

2.若手不在による業界の高齢化

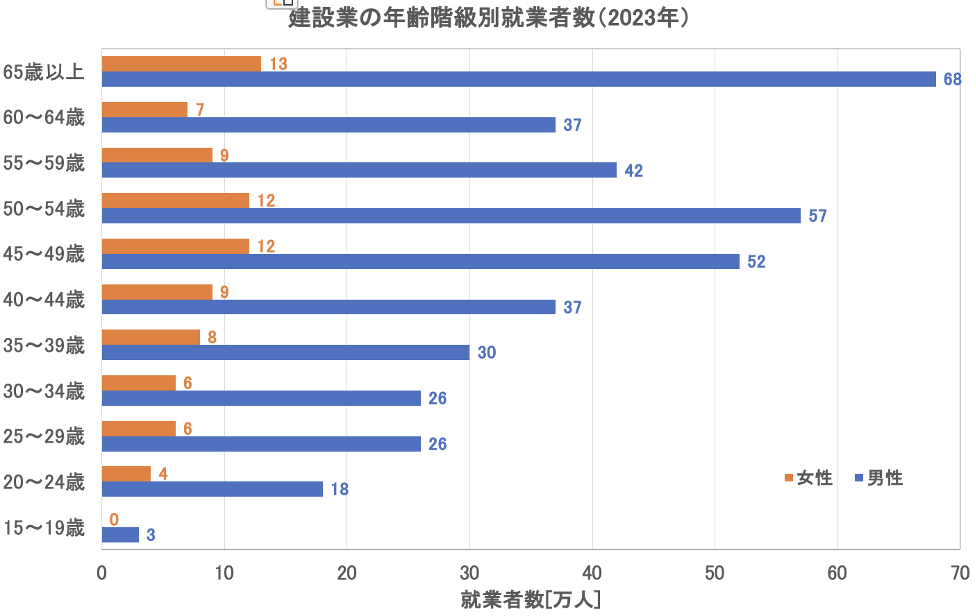

建築業界の年齢階級別の就労状況は、2023年の総務省『労働力調査』によると以下の通りだ。

男性の就労者数に着目すると、50歳以上の高齢者層が204万人であり男性の全年齢の人数である395万人の約半数を占めている一方で、10代〜20代の若手層は47万人と全体の12%程度であり、若手人材の不足が深刻化している。一般的な定年にあたる60歳以上が68万人と17%ほどであることから、ベテラン層の退職によって人手不足がさらに常態化することになろう。

また、女性の就労者数は88万人と少なさがひときわ目立ち、建設現場での作業者は男性が圧倒的に多い。

3.賃金の低さとピーク年齢の若さ

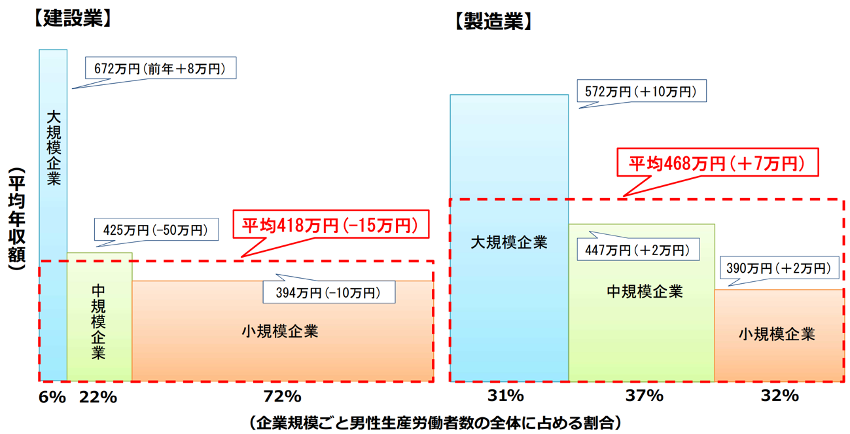

建設業の年収は業界全体で見た場合、類似した業界である製造業よりも低い。2016年のデータではあるが『賃金構造基本統計調査』によると、平均年収額は以下の通りだ。

建設業界は小規模企業数が製造業よりもはるかに多い業界構造であり、大規模企業では製造業よりも給与が高いが、中規模以下の企業まで含めた給与平均額は低い。

なお、建築業界の賃金が上昇傾向にあり、2019年には建設業男性全労働者の給与は製造業を超えている。しかし、生産労働者は依然として製造業よりも低いのは変わらない。また、建設業の就労者の賃金ピークは45歳〜49歳であり、現場作業の評価を重視し、マネジメント層の評価が低い傾向がある。

4.建設業界ならではの慣習

建設業界でもデジタル化は進められてはいるが、建設業の許可申請はもちろん土木・建設工事の契約書や各種申請書、設計図など膨大な書類があるためペーパーレス化が遅れている。

さらに、高齢者が多く職人文化が色濃い工事現場では、行き過ぎた指導などがパワハラにつながることもある。

5.職人をはじめとする人材育成の遅れ

建設工事の現場ではICT化が進みつつあるが、全ての業務をデジタル化できるとは限らない。大工やとび、左官や内外装などといった職人としての経験が必要な職種では、一人前として業務に対応できるのに5年から10年はかかるとされている。

しかし、職人たちの高齢化が進む中、20代などの若手層を育成するだけの十分な時間が確保できず、人材育成は遅れている。

6.アナログ的な経営

建設業は小規模企業の従業員数が大半であり、一人親方と呼ばれる会社に属さない技能者も多数いる。それに加えて、工事に使用する原材料費の高騰なども重なり、IT化に取り組むだけの予算がないのが実情だ。

また、そもそもデジタル技術の活用が難しい一面があるため、従来のアナログ的な経営から脱しにくい状況である。

建設業の2025年問題に対する7つの解決手段

2025年問題による建設業の担い手の減少に歯止めがかからない中、建設業者にはどのような対策が求められるのだろうか。ここでは、7つの解決手段を紹介する。

1.建設業界のイメージアップ

建設業界は、労働時間の多さや職人気質の厳しい現場など、古くからある「3K(きつい、汚い、危険)」のイメージが払拭できていない。また、建設業界への就職を子どもたちに勧める人が少ないという現状がある。

イメージアップのためには建設業界が抱える課題の解決も重要だが、建設業の魅力を伝えることも欠かせない。

国土交通省では、建設業の存在意義である「日本の国土・まちをつくる・まもる」を前提に、建設業のリブランディングを進めているところだ。現場で働く人に焦点を当てた広報や、建設現場のイメージ映像の発信など、インターネットやSNSを活用した情報発信にも取り組んでいる。

個々の事業者にできることは限られるが、大成建設の新海誠監督とのコラボCMに代表されるように、業界全体としてイメージアップに取り組む必要があるだろう。

2.給与体系の改善

建設業界の給与体系は、体力のピークである40代が給与のピークでもある。つまり、現場でいかに働けるかが給与額に直結しているという問題を抱えており、個人の技能やマネジメント力などの評価が給与に反映され難い。

国土交通省は、工事に関わっている技能者の資格情報や就業履歴などのデータを収集・蓄積するための「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の導入を推進している。これにより、技能者の客観的な評価や給与待遇への反映はもちろん、キャリア構築に欠かせないスキルアップの計画を立てることもでき、若手層の定着率の向上が期待されている。

・システムをどう活用するかが求められる

建設キャリアアップシステムへの技能者の登録者数は、2024年2月末時点で技能者が138万2,876人、事業者が25万5,752者であり、2023年3月末に比べて技能者は240万人ほど、事業者は40万者ほど増加している。経営者は、システムを利用するのはもちろんだが、得られたデータをもとに給与待遇の基準見直しなどに取り組むことが求められる。

登録や現場利用に際して、認定登録機関やCCUS認定アドバイザー、CCUS登録行政書士などのサポート体制構築も進んでいるため、運用に迷っている場合は相談してほしい。

3.労働環境の改善

工事現場の労働環境の改善は最も重要だろう。

建設業界の労働災害数は産業全体の中でも突出して多く、2016年〜2020年の間に一人親方等が463人亡くなっている。それほど現場には危険が潜んでおり、対策が不十分であることが分かる。そのため、KY(危険予知)活動や工事前の点検、資格の取得、ICT化による安全作業技術の導入などを徹底する必要がある。

・労働生産性の向上によって作業者の負担を減らす

建設工事現場では、ICT技術の導入による施工品質の向上や労働時間削減を目的として、「i-Construction」への取り組みが2016年度から進められている。

ドローンによる工事現場の把握や測量はもちろん、トータルステーションを利用し即位情報を元にICT建機によって施工機械を自動制御するなど、土木工事の現場では実際にICT施工が行われている。ICT技術の活用は未だ限定的ではあるが、危険度の高い作業へのIoT技術導入も進み始めており、技術動向を確認しながら自社が関わる工程への適用も随時考慮する必要があるだろう。

4.工期設定の適正化

「i-Construction」によって、施工時期の平準化などが進んだとしても、そもそもの工期設定が適正でなければ、工事従事者の負担は減らない。

国土交通省は2018年、「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定した。週休2日で工事を実施することを目標として定め、各種建設工事の発注者に対して適正な工期設定を求めている。

発注者側は、受注者側に工事内容の情報共有を行ったうえで、無理のない工期設定で契約しなければならない。一方、受注者側も工事を受注するために短い工期での対応を提案する「工期のダンピング」を行わないといった対策が必要である。

5.DXの推進

建設業界でもDXの推進は欠かせない。DXはデジタル技術を活用した経営革新のことであり、建築業ではICT施工の導入などはもちろん、自社のアナログ的な経営からの脱却も必要だ。

ペーパーレス化や社員のテレワーク推進に向けたシステムの導入によって、株式会社菊正塗装店などすでに業務効率化を果たしている企業もある。

・IT人材育成も重要

自社の既存システムへの対応も重要だ。日本では、システムの複雑化やブラックボックス化によるレガシーシステムの問題やIT人材の不足といった「2025年の崖」という課題がある。

DX推進にはSIerなどへの外部委託を活用すべきだが、将来的なレガシーシステム化を防ぐためにも、自社でIT系スキルのある経験者を採用したりIT人材を育成したりすることが欠かせない。

6.多様な人材の積極的な採用

建設業界は、他の産業と同様に労働力不足や技術革新の必要性に直面しており、多様な人材の積極的な採用と活用も重要視されている。

多様な人材とは、異なる文化背景、年齢、性別、専門知識を持つ人々を指す。建設業界に新たな視点を取り入れることで、より革新的なアイデアやソリューションの創出につながり、幅広いクライアントのニーズに対応できるようになると期待される。

また、多様性はチームの問題解決能力を高め、企業文化を豊かにする可能性もあるため、採用政策の見直しや、多様な人材が能力を最大限に発揮できる環境整備が必要となる。

7.継続的なスキルアップと資格取得の支援

建設業界における技術革新の速度は速く、それに伴い、職場で求められるスキルセットも絶えず変化している。このため、従業員が継続的にスキルアップし、新しい資格を取得できるよう支援することが、2025年問題への対応策として極めて重要だ。

社員の成長支援は、従業員が最新の建設技術、安全基準、環境規制に適応できるようになるために不可欠だ。例えば、オンライン教育プログラムや社内研修を提供し、学習と成長の機会を増やすことが考えられる。また、資格取得のための費用補助や勉強時間の確保など、従業員が新しい資格を取得しやすい環境を作ることも大切だ。こうした取り組みにより、技術革新に適応し、労働力不足にも効果的に対応できるようになる。

建設業の人材難解消への取組み事例

建設業界では、人材解消難への取り組みとして、人材育成やDX化などさまざまな改革を行なっている。ここでは、厚生労働省の働き方改革の特設サイト「CASE STUDY」から、建設業の人材採用・育成の取組例を紹介する。

株式会社東洋ハウス工業

株式会社東洋ハウス工業は、高性能な「パッシブ住宅」の提供など、戸建住宅の施工を主に行う建設会社だ。事業運営に関わる社員が少数なため、労務環境の整備に苦慮していたが、働き方改革推進支援センターのサポートを受けながら就職規則などの整備を行なった。

社内の両立支援制度が整っておらず、介護を行なっている社員が離職するリスクもあったため、介護フレックスタイムの導入やワークルールの明文化などに取り組んだ。また、定年制度を廃止したことで、65歳を超える社員の働くモチベーションアップにもつながっている。

株式会社井木組

株式会社井木組は鳥取県の創業100年を超える企業で、道路や港湾などのインフラ整備などで地域貢献を果たしてきた。地方の中小企業は少子高齢化の影響が特に大きく、同社では働き方改革会議を立ち上げて分業制を含めた「人づくり」に取り組んでいる。

土木建築の業務は多岐に渡り、現場作業だけでなく事務処理業務も行うため、超過勤務に陥りがちだ。同社では、分業制によって事務作業をサポートできる人材の採用・育成を行い、社員のスキルアップによりマルチスキル化を進め、女性の男性職域への進出も増加している。

建設業についてのQ&A

建設業の2030年問題は?

2030年問題は、日本の人口の3分の1が65歳以上になることで、生産年齢人口が減少してあらゆる業界で人手不足に陥ってしまうという問題だ。高齢者の就労者が多い建設業では、特に深刻な状態になる可能性が高い。

2030年問題に深く関わる2025年問題は、約800万人いるとされる団塊の世代が75歳以上になることで、若年層への社会保障費負担などがさらに増すとされている。

建設業界の人手不足対策は?

ICT技術の建設工事への導入による、工期短縮や作業員一人当たりの生産性向上を目的とした「i-Construction」の推進が対策の一つとして挙げられる。また、雇用促進も必要であり、建設業の慢性課題である長時間労働の是正や給与待遇の改善、業界全体のイメージアップなどが欠かせない。

建設業はどんな人が向いている?

建設業は、肉体労働が得意で体力に自信がある人や、チームワークを重視する人に適している。創造力や問題解決能力を持ち合わせ、細部に注意を払える人は特に成功しやすいだろう。また、新しい技術や方法を学ぶことに対してオープンで、変化する環境に柔軟に対応できる適応力もあると望ましい。実務経験を積み重ねることでキャリアアップが期待でき、手に職をつけたいと考える人にとって魅力的な選択肢だ。

建設業の若者離れはなぜ起きている?

建設業の若者離れは、厳しい労働条件、長時間労働、休日の少なさに起因すると考えられている。また、肉体労働が多く、厳しい屋外環境での作業が必要な場合が多いことも、若者にとって敬遠される理由の一つだ。さらに、建設業は職人気質で古い慣習があるといったイメージがあり、ITスキルやクリエイティビティを活かしたい若者の興味を引きつけにくい側面もある。

建設業なぜ休みが少ない?

建設業で休みが少ない主な理由は、プロジェクトの納期と外部要因に強く影響される業界の性質にある。建設スケジュールを守るためには、計画された作業を期間内に完了させる必要があるが、天候などの外部要因や限られた労働時間によって作業できる時間が限られている。また、建設プロジェクトはタイトなスケジュールが少なくないため、遅延が発生すると大きな経済的損失につながり、労働者に対して長時間労働が求められる傾向にある。

2025年問題に向けて自社の現状分析にまず注力しよう

日本は2025年に超高齢社会に突入するとされており、建設業界も例外ではない。2024年の時間外労働の上限規制への対応と併せて、長時間労働の是正や給与体系の見直しなどへの取り組みも求められる。

業界全体としての慢性的な課題とはいえ、経営者としての経営判断が求められるものばかりだ。まずは、自社の現状分析に取り組み、注力すべき課題を明確にして欲しい。

文・隈本稔(キャリアコンサルタント)