2023年度のeKYC/当人認証ソリューション市場規模は前年度比約130.0%の89億9,300万円

~「ホ」方式から「ワ」方式へ、非金融領域での導入も拡大~

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内のeKYC・公的個人認証/当人認証ソリューション市場を調査し、現況、参入企業の動向、および将来展望を明らかにした。

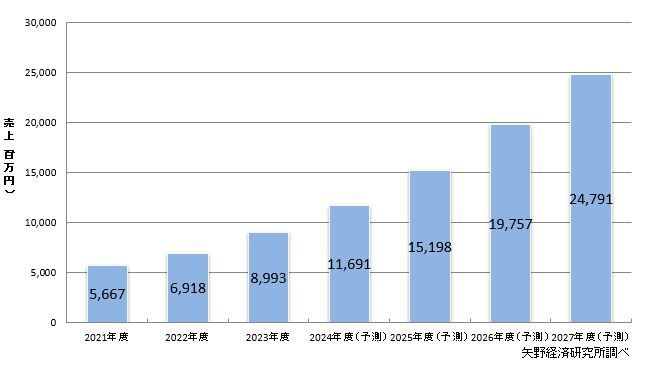

eKYC・公的個人認証/当人認証ソリューション市場規模・推移

1.市場概況

銀行等の金融機関は従来、窓口や郵送による本人確認が犯罪収益移転防止法で求められており、同法の改正によりオンラインで完結する本人確認手法について定められた。本市場は金融機関を中心にeKYCの導入が進み、2025年1月現在、全ての都市銀行および全体の60%を超える地方銀行・第二地方で導入されている。

次のフェーズとしてサービス提供時に本人確認が必ずしも必須ではない事業者でも拡大が進んでいる。具体的には、オンライン上でヒト・モノを繋ぐサービス(フリマサイト、マッチングアプリ、スキルシェアサービスなど)で導入が拡大している。マッチングアプリにおいて、本人確認を厳格化する動きがあるなど、取引相手の信頼性を担保し、サービス自体の安全性を高めるための取組みが強化されていることが背景にある。

その結果、2023年度の国内eKYC・公的個人認証/当人認証ソリューション市場規模(事業者売上高ベース)は、前年度比約130.0%の89億9,300万円となった。

2.注目トピック

本人確認方式の変化

eKYCはさまざまな確認方式があるが、利用される確認方式が変化している。当初はマイナンバーカードの普及率が低く、運転免許証の暗証番号を覚えていないユーザーも多かったことから、本人確認書類の券面とユーザーの容貌の撮影を行う「ホ」方式での導入が中心であった。現在では、「ホ」方式による確認が最も多いが、今後「ホ」方式は減少していくとみている。「ホ」方式では目検が必要であり、業務効率化に繋がらず、本人確認書類を撮影する方式であることから、券面偽造による不正が増加している。そこでICチップ読取方式の「へ」方式、「ワ」方式への移行が必要とされている。また、デジタル庁第4回デジタル社会推進会議(2023年6月6日)における「デジタル社会の実現に向けた重点計画(案)」において、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法においては、eKYCの公的個人認証への一本化を進める発表がなされたことで、市場が動きだした。一本化へのスケジュールが現時点では明らかにされていないが、法改正は決定事項と考えられ、eKYCベンダーも移行に向けて対応を進めている。一本化は犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に則った本人確認が必要な業種に限られるが、公的個人認証の市場における重要性は高まっている。

3.将来展望

2027年度のeKYC/当人認証ソリューション市場規模は247億9,100万円に達すると予測する。

金融機関における導入・利用は引き続き増加し、マッチングサービスやシェアリングサービスなどの非法令領域における導入が大きく拡大すると見込む。当人認証ソリューションも順調に拡大を続けており、市場は堅調に伸長していくとみる。

調査要綱

|

1.調査期間: 2024年12月~2025年3月 2.調査対象: eKYC・公的個人認証サービス提供事業者および公的個人認証プラットフォーム事業者 3.調査方法: 当社専門研究員による直接面談(オンライン含む)、ならびに文献調査併用 |

|

<eKYC・公的個人認証/当人認証ソリューション市場とは> eKYC・公的個人認証/当人認証ソリューション市場とは、非対面、デジタルによるオンライン上で行う本人確認サービスを指すeKYC(electronic Know Your Customer)の売上とeKYCにて取得された本人確認済情報を活用した当人認証ソリューション売上を合算した数値である。なお、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンライン安全・確実な本人確認を行うためのサービスである「公的個人認証」の売上は、eKYCの売上に含まれる。 |

|

<市場に含まれる商品・サービス> eKYC、公的個人認証、当人認証ソリューション |

出典資料について

| 資料名 | 2025 eKYC・公的個人認証/当人認証ソリューション市場の実態と展望 |

| 発刊日 | 2025年03月28日 |

| 体裁 | A4 150ページ |

| 価格(税込) | 220,000円 (本体価格 200,000円) |

お問い合わせ先

| 部署 | マーケティング本部 広報チーム |

| 住所 | 〒164-8620 東京都中野区本町2-46-2 |

| 電話番号 | 03-5371-6912 |

| メールアドレス | press@yano.co.jp |

©2025 Yano Research Institute Ltd. All Rights Reserved.

本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。

報道目的以外での引用・転載については上記広報チームまでお問い合わせください。

利用目的によっては事前に文章内容を確認させていただく場合がございます。