目次

株式会社山和エンヂニアリングは群馬県高崎市を本拠に、さまざまな業種の工場生産設備について企画立案から設計、製作、試運転、現地据付までの一連の作業を、50年超の歴史の中で、一貫して自社完結型で展開してきたエンジニアリング会社だ。他方、独自開発した粉砕機で野菜や果物などの天然素材を微粒子状にし、薬品や食品などのメーカーに原材料を供給する粉体事業も手掛ける、業態の異なる〝二枚看板〟を備えた異色企業だ。(TOP写真:新卒採用に向け採用情報を設けてリニューアルした山和エンヂニアリングのホームページ)

オーダーメイドの受注生産に対応し、生産設備を立ち上げるまでの全工程を社内で完結 大手企業にも信頼されるエンジニアリング事業

山和エンヂニアリングは1973年、現在の山中隆稔代表取締役の父、祖父ら3人で立ち上げ、生産設備の受注生産を生業にスタートした。当時は工場を持たず、高崎市内のアパートの一室に設計製図機械のドラフター1台を備えるだけで操業を開始した。当初は自動車関連企業の加工機などを手掛け、1979年に工場を現在の本社敷地内に設けた。その後、防衛機器、半導体関連の企業などに事業領域を広げ、現在に至っている。納入先のほとんどは大手企業で、製造工程を支える技術は高い評価を得ている。

祖業のエンジニアリング事業部は自動化・省力化機械装置、加工専用機、自動組立機、組立ロボット、自動計測装置、搬送装置などを手掛け、企業の様々なニーズに応え、生産設備を立ち上げるまでの全工程を自社工場で完結できることを最大の強みとしている。さらに、機械・装置はすべてオーダーメイドの受注生産、かつオリジナル製品であることもセールスポイントで、省力化や自動化など発注元の導入目的に沿った最適な仕様の提案に努めている。

半面、受注生産ゆえに難題も抱える。「最終的に売上が立つのは納品後で、経営的に辛い側面がある」と山中社長は打ち明ける。「受注生産の関係上、操業度の落差は激しく、ゼロか100%かの仕事を創業時から続けてきた」とも話す。納品までの期間は3、4ヶ月が当たり前で、納品までに1年を超える案件もあり、安定した経営を目指すうえでの課題だった。

安定した経営を目指し、粉体事業を立ち上げ 独自開発の品温40度の気流式粉砕機により見出した商機で異業種参入

この打開策が粉体事業への進出だった。当初はエンジニアリング事業部が天然素材の色・風味や栄養成分の劣化を最小限に抑える粉砕機そのものの販売を考えていた。独自開発の「気流式粉砕機」は乾燥させた素材をインペラーという羽根車を装着した機械に入れ、インペラーの回転で生まれる竜巻状の気流で粒子状にするのが特徴で、特許を取得している。

ところが粉砕機の能力をチェックすると、「素材を微粒子状にする粉砕機としては画期的なことがわかり、これで生産した商品を販売した方が商売になる」(山中社長)と判断、当初の路線を180度方向転換し、2000年に粉体事業部を立ち上げた。

画期的だったのは素材を低温で安定して微粒子状にできる点にあった。石臼で素材を微粒子状にする手法は摩擦熱で素材が高温になり、素材の色・風味や栄養成分を損ねる。さらに、粉体業界では石臼で粉砕した場合は高温となり手で触れられないのが常識だったが、開発した気流式粉砕機は40度前後で業界常識を打ち破った。この点を山中社長は「品温40度が一つのキーとなった。これに商機がある」として粉体事業部を立ち上げた。

ただ、スタートは順調でなかった。「天然家族」の商標で「桑の葉茶」などの一般消費者向けに自然サプリメントを販売したものの、思ったほどの成果は上げられず、食品や薬品の大手メーカーなどに食品や食品添加物、医療品添加物、医薬部外品原料などを提供する事業に軸足を移した。粉体事業部は乾燥させた素材の殺菌から粉砕、さらに錠剤、顆粒への製造、パッケージとすべてでき、OEM(相手先ブランドによる生産)にも対応している。ここでもエンジニアリング事業部と同様に自社完結型のスタイルを貫いている。

業態の異なる2事業部制に移行し、現在は売上規模でエンジニアリング事業部が7対3と勝る。ただ、2事業部制によりどちらかの事業部が業績面で振るわなかった場合でももう一方の事業部がカバーでき「世の中が不況であってもかなり柔軟に向き合える対応力はついてきた」(山中社長)と経営の安定化につなげている。

エンジニアリング事業部は新領域のロボットSIerの拡大に軸足 また、2事業連携で第3の事業の柱を模索

事業面で現在取り組んでいるのは、エンジニアリング事業部としては産業用ロボットを使用した機械システムの導入提案や設計、製作、現地据付を担うロボットシステムインテグレータ(SIer)としての事業領域の拡大だ。それというのも、「受注生産はお客様の機密に携わる製品が多く、納品実績をアピールするような世間一般の営業のスタイルはとれず、なかなか拡販ができないのが悩みだった」と山中社長は打ち明ける。この点、SIerの仕事は既存の産業用ロボットを活用するため、受注生産のような制約はなく、近年はSIerとして展示会にも積極的に出展している。

2014年には川崎重工業からシステムパートナーに認定された。さらに、経済産業省が主導するSIerの推進団体の一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会の会員で、2018年に設立した前身のFA・ロボットシステムインテグレータ協会の創設時から入会しており、SIerとしての営業活動を強化していく方針だ。

一方、山中社長は「2事業部事の連携でもう一つの事業の柱として、リサイクルあるいはSDGsにからんだ事業を立ち上げられないかと考え、現在、共同の実験を通じて事業化を模索している」と新規事業に意欲を見せる。具体的には粉砕技術とシステムアップ能力を活用して廃材や食品廃棄物を処理したり、建材に再生する設備などが考えられ、「2事業部と全く関連のない事業でなく、2事業部双方の延長線上にあるような事業を探したい」と山中社長は語る。

基幹業務管理システムのスタートは自前の原価管理システムから 若手社員の能力支援を視野にAI活用の見積作成も

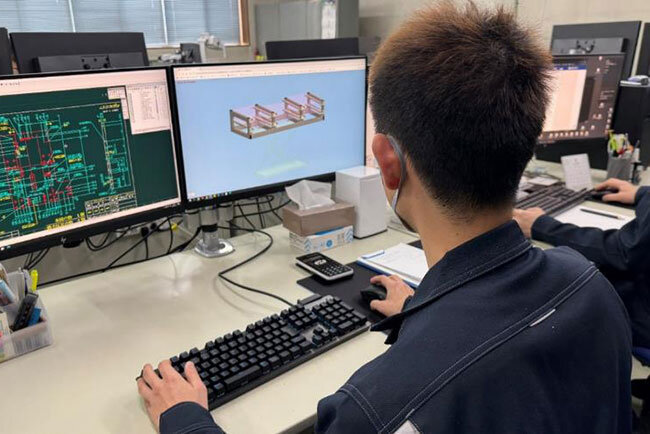

基幹業務のシステム化については、1990年代後半から自前の原価管理システムを運用している。当時は手書きだった製図をCADシステムに切り替えたタイミングで、山中社長は「モノづくりの会社である以上、原価をしっかり抑え込まないといけないとの判断から、製図の電子化に伴い原価管理のシステム化に踏み切った」と言う。

2000年以降はこの原価管理システムをベースに山中社長が自ら様々な派生機能を加え、リニューアルしていった。その後、Web上やサーバーで管理できるようにと、ソフトウェア会社に持ち込み、もともとのシステムの構成や山中社長の思想をそのままプログラミングしてもらい、現在は基幹業務管理システムとして運用している。

基幹業務管理システムはその都度、手を加え、現状で在庫管理や生産管理、勤怠管理などに対応している。ただ、完成の域に達しているかとなると「まだまだ改造していきたい」(山中社長)とし、経理関係としては「決算書を作れるようにしたい。現在は決算書の半分くらいは作れており、今後はその精度を上げていく」(同)としている。

さらに、山中社長は「現在は試行錯誤の段階」としながらも、「見積作成にAI(人工知能)を絡め、社員の見積作業の補助ができるようなシステムを作りたい」として、現在、AI関連のベンチャー企業とコンタクトを取り、開発に取り組もうとしている。

それというのも、エンジニアリング事業部は新卒の採用や定年退職者もあり、技術者の若返りが進んだ半面、若手の能力不足が顕在化してきたからだ。山中社長はこの点を「エンジニアリング事業部は受注生産のため、設備に正解がなく仕様も完全に決まっていないグレーな状態で見積しなければならず、そこにベテラン技術者のノウハウが生きてくる。それが経験則の少ない若手には難しく、場合によっては大赤字を出してしまう。このため若手の能力不足を補うDX(デジタルトランスフォーメーション)として活用すると同時に、見積の時間短縮も狙っている」と言う。

幸い、「AIが活用できるデータとしては現在の業務管理システムに1990年代後半に始めた原価管理のデータがすべて入っており、それを使いながら見積にうまく反映できないかと検討している」と山中社長はシステム開発に意欲を見せる。

新卒採用に向けてホームページをリニューアル 業務のDX化で社員間の情報共有を推進

タイムリーな企業情報の発信と同時に、新卒向けに採用ページを設けるため、自社ホームページのリニューアルにも踏み切った。ホームページは既に開設していたものの、更新は業者任せで、自社で頻繁に情報を更新できるWebサイト作成・運用ソフトウェアを採用し、2021年6月にリニューアルした。

リニューアルに当たっては入社間もない社員を担当に据えた。学生向けの採用ページが狙いだったため、(山中社長は「就職活動で多くの企業のホームページを閲覧してきた若手社員なら就活生が求める情報がわかると考え、失敗を恐れず若手社員に任せた」と言う。

業務のDX化については、Microsoft 365を2024年に導入した。買い取りのMicrosoft Office がMicrosoft 365に切り替わるタイミングに合わせ、社員間のスケジュールや情報を共有するため、社内でパソコンを持つ社員は全員Microsoft 365を入れた。「今まで以上に、社員間の情報伝達や仕事内容を共有するという面で効果が出ている。更に出先でも社内と同じように仕事ができ、情報のやり取りが格段にスムーズになった」と山中社長は語る。

また、ほぼ同時期には名刺管理のアプリケーションを導入し、これまで社内で共有できず営業活動に反映できなかった名刺情報を一元管理でき、さらに、営業報告も取り入れることで営業活動の履歴や案件状況を可視化できるようになった。複合機との連動も図り、名刺の取り込みもスムーズになった。展示会で受け取った名刺管理にも効果を上げている。

山中社長は、50年以上もの間、世の中に必要なものをずっと陰から支えてきた山和エンヂニアリングの存在に強い自負がある。しかも、その時々で大胆に新規事業をスタートさせ成功させている。現在もロボットに対する積極的な取り組みや、社内の技術継承にAIを活用する等進取の気性で社会に貢献しようとしている。そのためにも安定した経営は欠かせず、絶えずアップデートに努める基幹業務管理システムをはじめとした一連の業務のDX化は、これからも若手社員の期待に応え続ける企業と言える。

企業概要

| 会社名 | 株式会社山和エンヂニアリング |

|---|---|

| 住所 | 群馬県高崎市上豊岡町575番地15 |

| HP | https://www.sanwa-eg.jp/ |

| 電話 | 027-344-1260 |

| 設立 | 1973年8月 |

| 従業員数 | 70人 |

| 事業内容 | 工場生産設備に関する企画提案から設計、製作、試運転、現地据え付けまでの一貫作業、食品、食品添加物、医薬添加物、医薬部外品原料の受託微粉砕など |