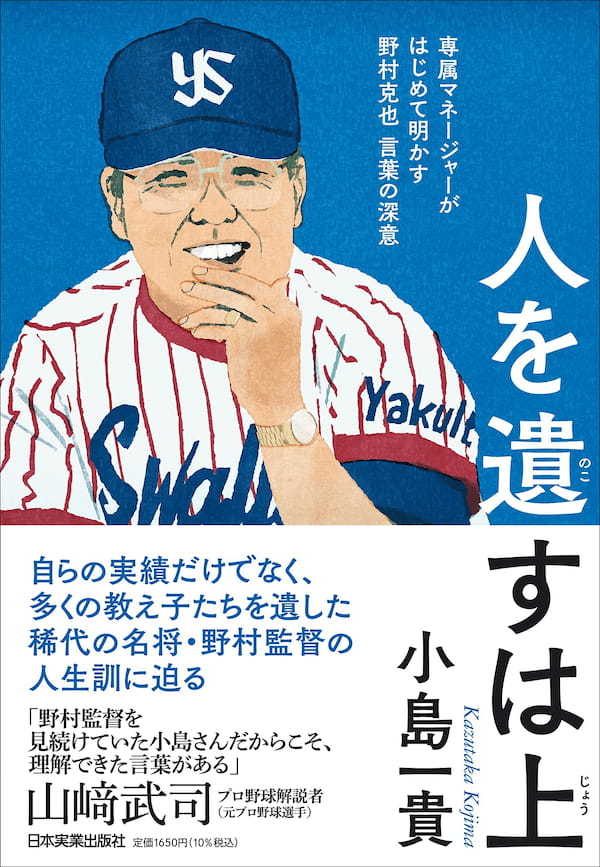

(本記事は、小島 一貴氏の著書『人を遺すは上 専属マネージャーがはじめて明かす 野村克也 言葉の深意』=日本実業出版社、2023年2月10日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

無形の力

「有形の力」との対比で見えてくるもの

野球における「無形の力」とは何か。

一般的にはあまりなじみがなく、イメージしづらい言葉かもしれない。監督が楽天で指揮を執りはじめた2006年のシーズン、楽天は「無形の力を養おう!」というスローガンを掲げた。監督の著書の中にも『無形の力』というタイトルのものがある。

このように、監督はたびたびこの言葉を用いているのだが、その割には世間における認知度は今一つのようだ。

監督自身も自チームの選手、コーチには「無形の力」の内容について説明したと思われるが、一般向けのインタビューなどではほとんど説明したことはないと思う。監督の言う「無形の力」をイメージするためには、その対義語である「有形の力」をイメージすればわかりやすい。

野球における「有形の力」とは、打者で言えば遠くに飛ばす力だったり、投手で言えば速球の速さや変化球の鋭さだったり、あるいは走者の足の速さだったりなど、野球をプレーする上での直接的な能力のことを言う。内野手がゴロをさばく捕球の能力や、外野手が打球に追いつく脚力、捕手が盗塁を阻止する肩の強さなども「有形の力」である。当然のことながら、チームを構成する選手たちの「有形の力」が優れていれば優れているほど、試合を優勢に進めることができる。

ただ、野村監督が指揮を執ったチームは、特に就任当初、いずれもこうした「有形の力」が優れているとは言い難いチームばかりだった。南海、ヤクルト、阪神、楽天で監督を務めたが、前年の成績はそれぞれ6位、4位、6位、6位。前年4位だったヤクルトにしてもリーグ優勝から12年も遠ざかっていた。そこで監督が選手たちに浸透させようとしたのが「無形の力」なのである。

監督いわく、「有形の力」には限界があるのだという。たしかに現代の野球においても、180キロの速球を投げられる投手はいないし、200メートルのホームランをかっ飛ばす打者もいない。さらに言えば、プロ野球には日本中から、いや世界からも、能力の高い選手が集まっている。そんな中で「有形の力」を磨いて優位に立とうとしても、自ずと限界がある……監督はそんなふうに語っていた。

監督自身も現役時代、「有形の力」に恵まれているとは思っていなかったようだ。「オレはテスト生だから、足は速かったんだぞ」とはよく言っていたが、それでもキャッチャーをやっているうちに遅くなっていったそうだ。肩もプロのキャッチャーとしては抜群というほどではなかったらしい。打撃も遠くに飛ばす能力はあったものの、プロのカーブになかなかついていけなかったという。

出発点は投手のクセを見抜いたことと相手バッテリーの配球の研究

だからこそ監督は、投手のクセを見抜くことや配球を研究することで、球種を読む力を磨いた。真っすぐを待っていてカーブに対応することは苦手だったが、カーブだとわかっていれば打てるという自信があったからだ。

この打者としての「読み」の能力は、捕手としてのリードにも大いに生きた。それは相乗効果を生み、「オレはキャッチャーをやってなかったらあんなに打てなかった」は監督の口癖である。

投手のクセの研究と相手バッテリーの配球の研究は、監督における「無形の力」の出発点であり、真骨頂だった。楽天時代のある選手は、「ベンチで監督が相手バッテリーの配球をズバズバ当てていて、それを聞いて驚いた」と証言している。

ヤクルト時代のある選手は、「野村監督はエンドランを出すタイミングがうまい。打者がやりやすいカウント、球種でサインを出してくれる」と感心していたが、これも相手バッテリーの配球を読んだ上でのタイミングだったのだろう。

さらに監督がすごかったのは、「無形の力」への探求心が、打者を含む投本間の世界にとどまらなかったことだ。

例えば走者を観察していると、たいていの走者はサインが出たあとに挙動に表れるのだという。この観察眼によって盗塁やエンドラン、スクイズなどを何度も見抜いたそうだ。ヤクルト時代のある選手は監督に、「おまえは盗塁するかどうかすぐわかる」と指摘され、その後は1塁ランナーに出たときは相手に見抜かれないよう、全球偽装スタートを切っていたという。

「無形の力」とは何か、おおよそのイメージは浮かんできただろうか。監督は、相手の雰囲気、気配などを感じ取り、次の一手を読む力のことを、「無形の力」と表現していた。もちろん、感じ取って読むためには相手を観察し、データやクセを研究する必要がある。データの収集・解析、クセの研究なども含めて、「無形の力」なのだ。

こうした「無形の力」を養うことによって、仮に「有形の力」で劣っていても、試合に勝利できるし、優勝することもできる。「無形の力」をフル活用した戦い方は、野村野球の大きな特徴の一つである。監督に就任した4つの球団がいずれも当初は成績の振るわないチームだったことから、このような戦い方を「弱者の戦略」とも表現していた。

雰囲気や立ち居振る舞いも「無形の力」

それだけではない。監督はチームに漂う雰囲気なども「無形の力」だと考えていた。ON時代は巨人のユニフォーム姿を見るだけで勝てる気がしなかったと言い、そのような雰囲気をチームとして醸し出せることも「無形の力」なのである。

ヤクルト時代の後半には、「12球団の中で一番進んだ野球をやっているのだ」という自負を選手たちに持たせることに成功し、戦う前から相手に対して優位に立つことができた。これも「無形の力」である。

南海時代、苦戦している試合中にチームの雰囲気を一変させるような声をかけることができる選手がいて、あるオフシーズン、その選手がクビになりそうになったときには球団にかけ合って阻止したそうだ。このような選手の存在も「無形の力」なのだ。

もっと言えば、監督がベンチに座っているだけで相手の選手たちは「何をやってくるのだろう」と戦々恐々としていた。そのような存在感も「無形の力」と言える。このように、監督がイメージする「無形の力」はかなり広い範囲にわたっている。

さらに一歩進んで、監督は「無形の力」の究極のメリットについても強調していた。「無形の力には限界がない。クセや配球を研究すればするほど、相手の動きを読めるようになる。読みの確率が上がるほど、勝つ確率も上がる。有形の力は限界があるしいつか衰えていくものだけど、無形の力には限界も衰えもない。だから強いんだ」

監督は「無形の力」を武器に45歳まで現役を続け、歴代2位の本塁打数を記録し、監督としても1500以上の勝ち星を積み重ね、現在のプロ野球界に大きな影響を遺した。「無形の力」は、監督の最大の武器だった。

- 監督の深意

- 「有形の力」と違って「無形の力」には限界も衰えもない

※画像をクリックするとAmazonに飛びます