(本記事は、ニコラ・ボーメール氏の著書『酒 日本に独特なもの』=晃洋書房、2022年5月20日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

消費者の変化と消費の新しい地理学

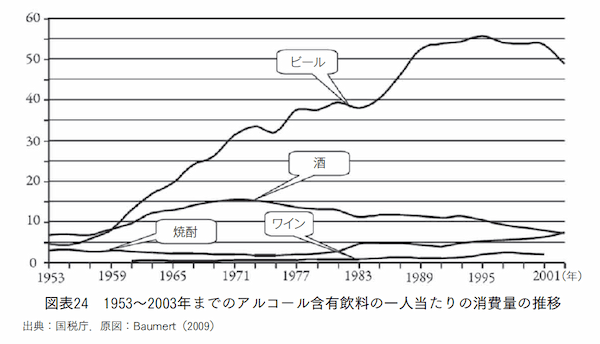

酒の飲み方における現代性は,第一に日本の消費者たちに生じた変化の中に表されている。第二次世界大戦後から21世紀初頭の間に,日本人の消費行動は完全に変わった。50年強の間に,酒はアルコール飲料の総消費量において,最も消費量の多い飲料(約60%)から10%ほどしか占めない飲料に変わってしまった。この期間,ビール,焼酎,ワイン,ウイスキーの消費量はいずれも増加が見られるが,これと引き換えに主に酒の消費量が減ったのである。酒はこの新たな競争に適応するのに苦労している。わずか一世代強の間での酒の消費量の減少とアルコール飲料としての地位の激しい変化を見ると,アルコール飲料の消費という点で,酒が持つ文化的地位を維持できるか否かが問題となっている。酒は日常的,大衆的に消費される飲料の地位を失い,消費者による評価が定まっていない立場へと向かっている。この展開は,不変だと思われていた均衡を揺るがし,日本における消費の地理学を根底から変化させている。

国民的アルコール飲料の終焉と言えるか

20世紀後半の展開――出発点への回帰 アジアの中で見ても日本人は隣国に比べ,酒を非常に多く飲んでいる。また,酒には長い歴史に応じた文化的な影響がある。にもかかわらず,20世紀末の展開は酒を巡るこれまでの均衡を著しく変えてしまった。アルコール飲料におけるヒエラルキーの中での酒の位置は大いに下がった。酒の現代性への移行は,まずアルコール飲料の消費の中で割合が減るという形で現れた。酒は最も飲まれているアルコール飲料ではないのに,今もなお,国民的アルコール飲料という言葉を使うことができるのだろうか。

酒の後退を理解するための例証は,21世紀初めに,酒の消費量が1950年代の水準に戻ったという客観的事実である。例えば,1953(昭和28)年,日本人一人当たりの酒の平均年間消費量は7リットルだった。これは今日の消費量に近い。この半世紀の間,酒の消費量は初めの20年で2倍になったが,その後少しずつ落ち込んでいき,振り出しに戻ってしまった。1973(昭和48)年は,総消費量が15億リットル近く,また一人当たりの平均年間消費量は16リットルという,ピークの年だった。その後減少に転じて消費量は半減した。

戦後に増大した消費量は,もう少し長い時間の中で見直されるべきである。その理由は,1950年~60年代の酒の消費量の増加は主に第二次世界大戦中の減少を取り戻そうとしたことに起因するからである。酒の消費量の一定した上昇は,1910年代からの日本の発展とは切っても切り離せないが,1930年代からその上昇は突然止まってしまった。この低迷した数年間がなければ,酒の消費量のグラフの曲線は一定の増加を続けていたに違いない。確かに,酒の消費は1960年頃に1930年代初頭の水準に復帰し,その後さらに上昇を続けたが,最終的に1973年に正真正銘の転換期が訪れ,平和と繁栄の時代で初めて酒の消費量は長期間に渡る減少に転じた。

1973年以降の酒の消費量の減少は一方的に下がり続けたのではなく,次の四段階に分けることができる。第一段階は1970年代,第二段階は1983(昭和58)~1993(平成5)年の間である。経済成長の低迷が酒の弱さを暴いたのだ。さらに1990年代中頃から,消費量は年間3%ほどの割合で減るようになった。今日,減少はやや止まっている。2000年代半ばから,アルコール飲料全体の中で酒の消費量は9~10%,一人当たりの酒の平均年間消費量は7~8リットルになる等,安定している。数値で言えば,一人当たりの消費量でも,飲料全体に占める割合でも,酒と言う日本人のアイデンティティに根差した飲料に対する愛の終焉を垣間見ることができる。酒は,ほんの2,3世代前では,日本でほとんど唯一入手し易いアルコール飲料であったのに,今日では,日常でアルコール飲料を飲む機会では,バー,レストラン,そして家庭でも同様に,一般には最初に出されるのはビールである。

消費される日本酒のタイプの変化――品質を求めて

酒の消費量の低下はとりわけ,先進国全体で見られる消費習慣の変化で説明することができる。すなわち品質への転換である。フランスを例にとれば,ワインの消費は一人当たりの消費量が1960年代からほぼ半減するなど,減少しているにもかかわらず,原産地統制呼称(AOC)に分類されるワインの消費は6倍も増えている。消費されている酒の種類を約50年前と比較すると,日本の消費者にも同じ変化があることがわかる。ほとんど同じ量の酒を飲んでいるとしても,高品質の酒を飲む割合がはっきりと高まっている。

消費統計におけるこの目立った展開は,1980年代半ばの法律改正よって少し分析しづらくなったが,複数の要素によって日本人の飲酒慣行の変化に気づくことができる。もっともわかり易い基準は,精米歩合の高い米を使って造られた酒は1950年代には5%以下しかなかったが,現在では40%を占めているということである。普通酒の生産量は1993(平成5)~2003(平成15)年にかけて酒の全生産量の84%から68%に減り,全般的な品質は向上し続けた。生産量の変化を見ると,品質に関する法律の施行以来,高品質の酒の割合が常に増加している。

したがって日本人は酒の飲み方において,先進国全体で見られる傾向を引き継いでいった。量より質を求めるようになったのである。ラテン系諸国におけるワインと同じように,酒は食品としての飲料から,嗜好品としての飲料へと変化していった。酒を飲む機会については,日常的,習慣的な領域から,特別で祝祭的な領域へと変わっていった。このように日本の消費者は以前よりはるかに少量しか飲まないにせよ,酒に対してより多くの金額を払っている。消費量の減少の一部は,高品質な酒を飲むようになったことが原因である。しかしながら,酒のアイデンティティの低下やこの変化が酒の飲み方にもたらした革新について,消費量の減少では完全に説明することはできない。

消費習慣の断絶

本質的な観点における酒の重要な問題は,消費量の減少だけではない。約30年前からこの減少は酒に影響を及ぼしているが,消費量の減少は品質の向上を伴っているだけに,全面的に正当化され得る。本当に憂うべきは,日本で酒の消費量が減っている背景には他のアルコール飲料の全体的な増加があるということだ。第二次世界大戦後の復興初期にはアルコール飲料全体の消費量の中で酒の占める割合が大部分を占めていたとしても,酒の消費量がビールを上回っていたのは1959(昭和34)年までだった。1970年代までは酒の消費量が増えていたので,しばらくの間この悲劇をうまく覆い隠していたが,この時代以降,酒の消費量はビール,焼酎,ワインとの競争によって常に減っていった。今日,ビールに発砲酒等の類似商品を加えたものの年間消費量はアルコール飲料全体の消費量の70%近くを占め,真に大衆的な飲料になった。対して,日常的な消費において酒はもう僅かな割合しか占めていない。

他のアルコール飲料と比べた酒の相対的な割合の変化は,日本人の消費習慣の紛れもない断絶を示している。この消費習慣の激変は,主に人口増加と経済成長の恩恵を受けて酒の需要が増加したせいで,酒業界の人々から長い間見過ごされてきた。しかしながら,1973年(酒の消費量が最も多かった年)の一人当たりの酒の年間消費量と,20世紀初頭の消費量を比較すると,違いは非常に大きい。20世紀初頭,日本人は一人当たり年間30リットル近い量の酒を飲んでいたが,1973年には16リットルしか飲まなかった。つまり消費習慣という点での真の転換期は,酒の消費量の減少が始まった1973年ではなく,ビールと酒の消費量の曲線が交わった1959年でさえもなく,1945年なのだ。

近代への移行と消費行動の分析の観点では,戦後の変化は1920年代と比較することが重要である。これは戦争とそれに続く貧困の時代のトラウマによりしばしば忘れられがちな事実だが,日本社会は1920年からすでに近代化が始まっていた。この近代化はさまざまな基礎の上に進み,その中には第二次世界大戦後に生じたことよりもはるかに日本のとりわけ文化面にとって重要な影響を及ぼした。アルコール飲料の消費量が社会の一定の繁栄の度合を示していることを考慮すると,1920年代と1960年代の一人当たりの年間消費量(およそ30リットル)がほぼ同量だということは, 日本人が達成した生活水準の良い指標である。

歩いて,見て,聞いた酒造りと飲み方

ニコラ・ボーメール(Nicolas Baumert)

寺尾 仁(てらお ひとし)

岡崎 まり子(おかざき まりこ)

※画像をクリックするとAmazonに飛びます