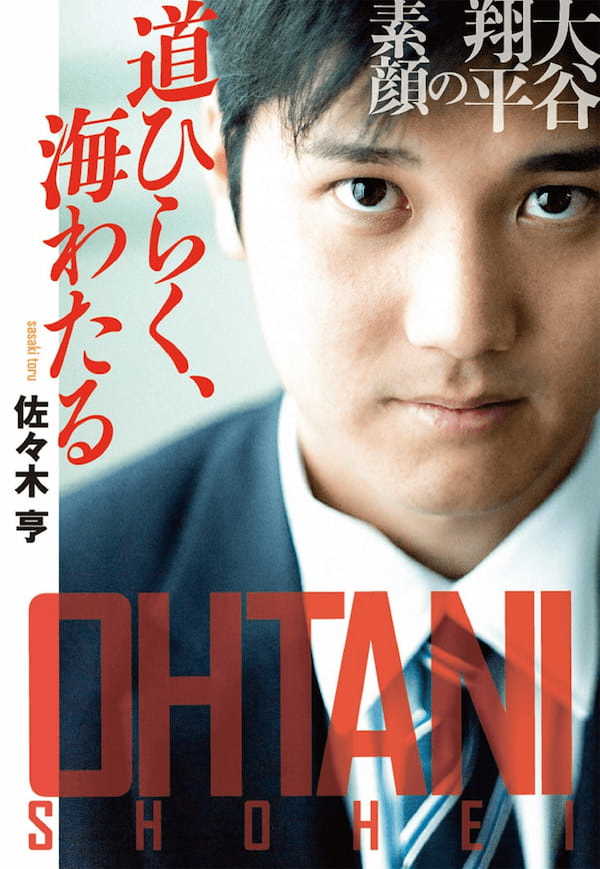

(本記事は、佐々木 亨氏の著書『道ひらく、海わたる~大谷翔平の素顔』=扶桑社、2020年3月26日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

「二刀流」の発端

結局は、秋季東北大会を制した光星学院が明治神宮大会でも優勝し、東北地区に「神宮枠」がもたらされて花巻東高校はセンバツ出場を果たすことになるのだが、夏から秋にかけて、そして厳しい冬が待っているオフシーズン、大谷は周囲のサポートを受けながら我慢の時期を過ごした。大谷が当時を語る。

「その時期は、辛いと思ったことはありませんでしたが、やるべきことは多かったですね。センバツ出場の可能性もあったので、それまでにはしっかりと良い状態でプレイできるようにしたいと思って冬は過ごしていました」

怪我の功名と言うべきか。大谷のバッティングの技量が飛躍的に伸びたのは、その時期だった。佐々木監督は言う。

「怪我をした直後もそうでしたが、バッティングのときは痛みを感じないということで、冬はバッティング練習に費やす時間が多かった。もともとバッティングの力を持っていたので、そのことがすべてではないと思いますが、冬のオフシーズンを経て大谷のバッティングは一気によくなりました」

さらに、感慨深くこう続ける。

「大谷本人もそうだったと思いますが、その時点では『ピッチャー・大谷翔平』の意識しか私にはなかった。もしかしたら、ピッチャーとして三年間、順当にいっていれば『バッター・大谷翔平』があそこまでのものになっていなかったかもしれない。技術もそうですが、バッターに対する意識も含めて。怪我をしたこと自体は決していいとは言えません。ただ、本人の野球人生においては、あそこで怪我をしたことがその後の未来を変えたと言ってもいいかもしれません。ピッチャーを意識するなかで、二〇一二年のセンバツ大会前のバッティングを見たときは『こんなに打球が飛ぶのか』と思うぐらい、果てしなくボールを飛ばしていた。あの期間の練習というのは『バッター・大谷翔平』の基礎をつくるには大事な期間だったと思います」

バッティングと並行して、飛躍的に変化したものがもう一つあった。

体重である。「変化した」というよりは、意識的に「変化させた」と言ったほうが正しい。高校入学時点での体重60キロ台前半の数値が示す通り、もともとは体の線が細かく、食も細かった。大谷はニンマリと笑って当時の食事をこう振り返る。

「朝からすごく食べていましたね。寮でおにぎりを自分で作って学校に持っていって食べたり。お弁当も出るんですけど、練習前にもご飯を食べたり。それは辛かったですね、やっぱり」

運動量が減ったなかで食事の量が増えた。大谷は「自分は太れない体質だと思っていたんですけど、ブクブクと体重が増えた」とも言う。今の 精悍 な顔立ちからは想像しにくいかもしれないが、まるで大柄な子供の少年時代のように、極端に言えばまん丸な顔に。気づけば、体重は90キロ台に。20キロ以上も少なかった入学当初の面影は、そこにはなかった。また、佐々木監督はこう言う。

「骨端線を損傷していましたので、その時期はとにかく睡眠が大事だということで早めに練習を終わらせて睡眠を多くとらせました。寝ることでホルモンの分泌を遅らせるために。主力メンバーなど多くの選手が寝泊りする第一寮ではなく、静かな第二寮に移して早めに寝かせました。今振り返れば、ピンチがチャンスになったというか、最終的に160キロを出すことができたのも、あの時にゆっくりと休んで、しっかりと体ができたからこそ。体の大きな変化は160キロと無関係ではなかったかもしれないと思うんです」

それらの事実を総合して考えると、こんな仮説が生まれる。

怪我を乗り越え、多くの時間をバッティング練習に費やし、体重が飛躍的に増えた高校二年から三年にかけての冬の時期がなければ、その後の「二刀流」はなかった―。

奇しくも、眠っていた才能を呼び覚まし、もともとの技術を進化させたそのオフシーズンがあったからこそ、投打における大谷の礎が築かれたと言っても言い過ぎではないと思う。