1997年に採択された京都議定書は、その後の国際社会に大きな影響を与えた。パリ協定やSDGs、ESG投資などにつながるため、ビジネスとの関連も強い出来事だろう。社会が今後どのように変わるのか、これまでの経緯や現状も含めて解説する。

目次

京都議定書とは? ビジネスとの関係性

京都議定書とは、気候変動に関する国際的なルールや取り組みを定めた国際条約である。主に二酸化炭素やメタンをはじめとする「温室効果ガスの排出量」について定められた条約であり、先進国全体で温室効果ガスを減らすことが大きな目標として掲げられている。

京都議定書の国内企業への影響

京都議定書の採択は、国内企業にさまざまな影響を及ぼしている。

例えば、2006年4月には温室効果ガスの抑制を目的として、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」が実施された。この制度により、温室効果ガスを多く排出する事業者は、自ら排出量を算定した上で国に報告する義務が課せられている。

また、京都議定書では先進国を対象とした目標が定められているが、地球温暖化を防ぐには発展途上国の協力も必要になることは明白だ。つまり、将来的には発展途上国を対象とした目標も含まれることが考えられるため、「発展途上国への進出=コスト削減」の図式が成り立たなくなる可能性もある。

近年に限っても、政府は「経済・社会のグリーン化」を積極的に推進しているので、世の中の企業は京都議定書をはじめとした国際的な取り組みに着目しなければならない。

京都議定書が採択された背景と経緯

京都議定書が採択されたきっかけは、1992年にブラジルで開催されたリオ・サミット(地球サミット)だ。このサミットでは、地球上の温室効果ガスの濃度を安定させることを目的として、「国連気候変動枠組条約」が採択された。

しかし、この条約では各国の一般的な義務を定めるのみに留まり、拘束力のある具体的な取り組みを決めるまでには至らなかった。そこで、1997年の気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において新たに採択されたものが、まさに京都議定書である。

京都議定書の意義

1997年に採択された京都議定書では、「各国の具体的な目標(※詳しくは後述)」が設定された。京都議定書は国際的な環境対策としての大きな一歩であり、この条約の採択をきっかけとして先進国が本格的に温室効果ガスの削減に取り組み始めた。

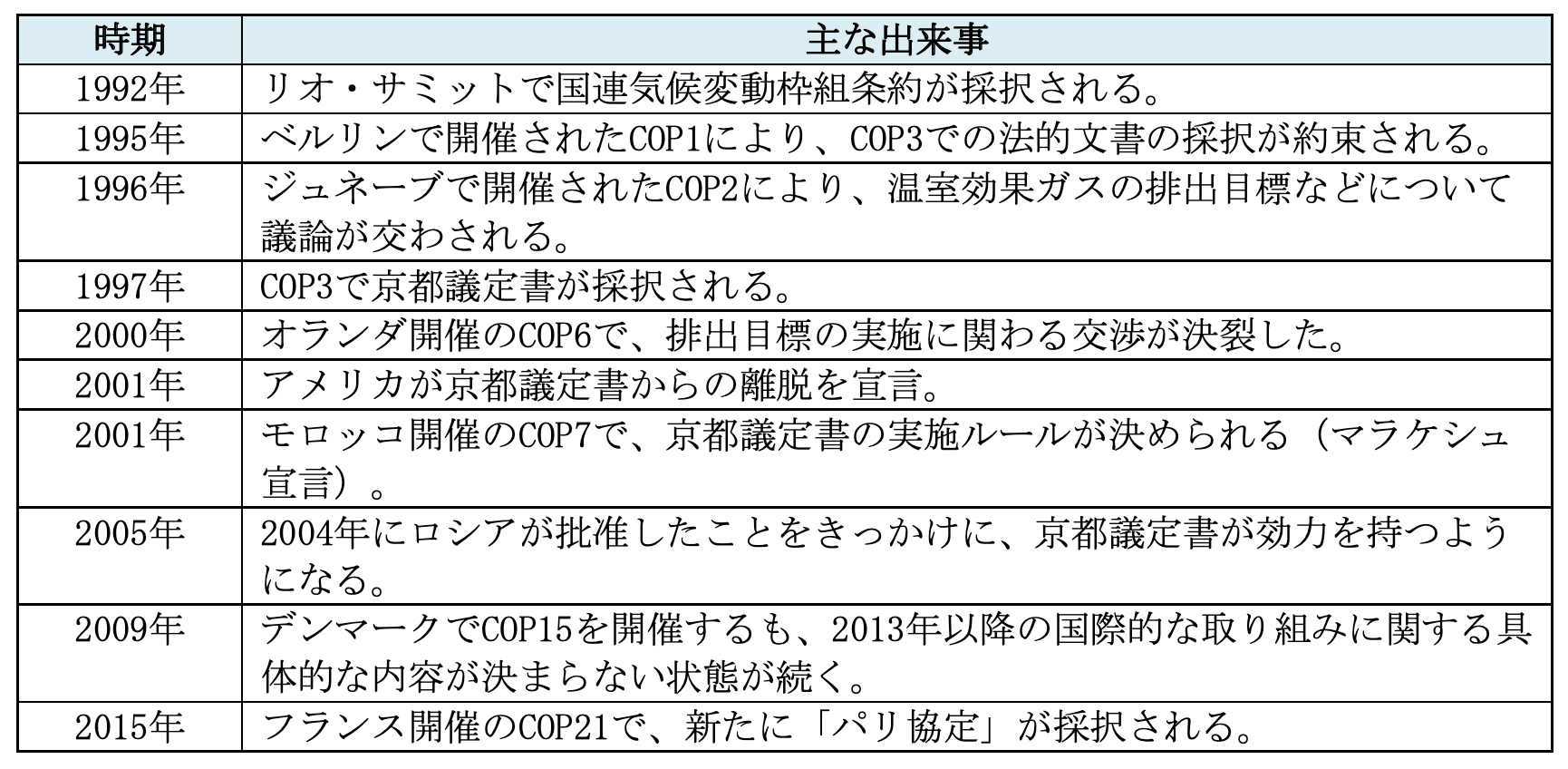

では、リオ・サミットをきっかけとして国際社会がどのように動き始めたのか、京都議定書以降の動きも含めて簡単に紹介していこう。

○リオ・サミットからパリ協定までの国際的な動向

この年表を見ると分かるように、気候変動に関する世界的な会議は何回も開催されているが、2000年代に入ってからの国際的な環境対策は停滞しつつあった。特にCOP6での交渉決裂や、京都議定書からアメリカが離脱した出来事は、各国の環境対策を停滞させる深刻な要因になってしまう。

しかし、2015年に開催されたCOP21によって、国際的な環境対策の風向きは大きく変わっていった。

パリ協定とは? COP21で採択されたこと

2015年に採択されたパリ協定では、2020年以降の環境対策への具体的な取り組みが定められた。また、目標の達成を目指すべき国として、発展途上国が新たに追加された点もしっかりと押さえておきたいポイントだ。

ただし、第二約束期間と呼ばれる2013~2020年の環境対策については、パリ協定においても具体的な取り組みが定められなかった。とは言うものの、これまで停滞気味であった国際的な環境対策が動き出すきっかけとなったため、パリ協定は世界各国にとって意義のある協定となった。

経営者が押さえておきたい京都議定書やパリ協定の達成目標

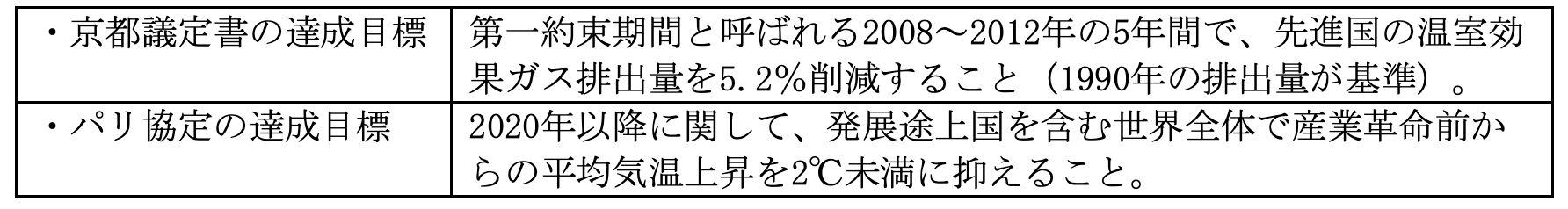

ここまで解説したように、国際的な環境対策に大きな影響を与えたのは「京都議定書」と「パリ協定」の2つだ。これらの条約・協定では、どのような取り決めがされているのだろうか。

○京都議定書とパリ協定の達成目標

上記のほか、京都議定書・パリ協定では削減対象となる温室効果ガスが明記されている。

○削減対象の温室効果ガス(京都議定書・パリ協定)

・二酸化炭素

・メタン

・一酸化二窒素

・ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)

・パーフルオロカーボン類(PFCS)

・六フッ化硫黄(SF6)

なお、京都議定書では世界的な削減目標が設定されているが、各国の目標値も個別に設定されている。例えば、日本は第一約束期間に6.0%の削減、EUは8.0%の削減目標を掲げた(※いずれも1990年比)。

京都議定書の採択で世界はどう変わった? 現代の実情と課題

森林等の吸収量や京都メカニズムクレジット(※温室効果ガスの売買を可能にした制度)を加味すると、京都議定書の削減目標はすべての締約国が達成している。日本も2016年3月に国連による審査が完了し、6.0%の削減目標を達成したことが正式に認められた。

温室効果ガス排出量の削減要因

しかし、温室効果ガスの排出量が削減した要因を見てみると、実際に環境対策が十分に進んでいるとは言いきれない。例えば、2008~2009年の主な削減要因は、世界金融危機による景気後退であった。また、2012年には欧州で債務危機が発生しており、これも温室効果ガスの排出量が削減したひとつの要因になっている。

なかには産業構造の変化や発電方法のシフトによって温室効果ガスを抑えた国も存在するが、すべての国が該当するわけではない。実際に世界金融危機から回復した2010年には、多くの国で温室効果ガスの排出量が増えている。

本当の意味で環境対策を進めるには、世界各国がパリ協定の目標達成に向けて積極的に動き出す必要がある。具体的には、森林等の吸収量や京都メカニズムクレジットに依存せず、温室効果ガスの「平均排出量」そのものを減らす努力が重要になってくるだろう。

環境問題について経営者が今後考えるべき3つのこと

今回解説したなかでもパリ協定は、今後の国際社会に大きな変化をもたらす可能性がある。では、世の中の経営者は京都議定書やパリ協定を意識したときに、どのようなことを考えるべきだろうか。

業界によって意識すべき点は多少異なるが、以下では経営者が特に考えたいポイントを解説する。

1.企業評価を意識した環境問題への取り組み方

京都議定書やパリ協定の影響で、環境問題への意識は世界中で強まっている。例えば、2015年の国連サミットでは世界中の貧困や教育、環境問題を解決するために、「SDGs(持続可能な開発目標)」が新たに採択された。

また、近年では「環境・社会・ガバナンス」の観点から投資対象を選ぶ、ESG投資も浸透してきている。つまり、環境問題への取り組みが企業評価につながる時代となっており、将来的には企業の環境対策がますます重視される。

したがって、特に温室効果ガスなどの有害物質を多く排出する企業は、ステークホルダーや社会から評価される環境問題への取り組み方を考えていきたい。

2.環境対策に関する補助金・支援制度の活用

パリ協定などで採択した目標を達成するために、政府はさまざまな補助金・支援制度を実施している。代表的なものとしては、二酸化炭素の削減に貢献した企業に対して補助金を交付する「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」が挙げられる。

環境対策は国家予算を費やして進められるものであるため、今後に関してもこのような補助金・支援制度が拡充される可能性は高い。補助金・支援制度を活用すると、設備などの導入コストを抑えながら企業評価を高められるので、政府や自治体が実施する制度はこまめにチェックしておこう。

3.発展途上国に進出するリスク

前述の通り、パリ協定の対象には先進国以外も含まれるため、発展途上国への進出事情は今後大きく変わる可能性がある。

産業が成長していない発展途上国にとって、自国に進出してくる外国企業は温室効果ガスの排出量を増やす要因となり得るものだ。そのため、地域によっては環境に関する法律が整備され、外国企業の立場が不利になることも考えられる。

場合によっては企業イメージや企業価値を下げることにもつながりかねないので、海外進出を目指している企業は現地の情報をこれまで以上に細かく調べておきたい。

京都議定書の内容を理解し環境問題を少しずつ意識しよう

京都議定書は一昔前の枠組みであるものの、その後の国際社会に大きな影響を与えている。特に2015年には新たな目標としてパリ協定が採択されたため、環境問題への意識は世界的により一層強まるはずだ。

本記事の最後で解説したように、環境対策が企業評価によりつながっていく時代も近いうちに訪れるので、これまで自社の成長のみに目を向けてきた企業は、環境問題への取り組み方も少しずつ意識していこう。

京都議定書のよくある質問集

近年における環境意識への高まりは、京都議定書やパリ協定と深く関わっている。世界の動向をしっかりと理解するには、1990年代からの流れを追う必要があるだろう。

ここからは京都議定書のよくある質問集をまとめたので、パリ協定やSDGs、ESG投資との関係性を意識しながら確認してほしい。

Q1.京都議定書とパリ協定の違いは?

1997年に採択された京都議定書では、先進国のみを対象に温室効果ガスの削減目標が示された。一方、2015年のパリ協定ではすべての締約国が対象に含まれており、途上国にも削減目標の策定・提出の義務が定められた。

また、京都議定書は2020年までの枠組みであるのに対し、パリ協定では2020年以降の削減目標が掲げられている。

Q2.京都議定書の第一期間と第二期間は?

京都議定書の目標達成期間は、「第一期間」と「第二期間」に分けられている。

第一期間は2008年~2012年であり、日本は1990年比で温室効果ガスの-6%削減を目標として掲げた。一方で、2013年~2020年の第二期間にはEUなどが削減目標を掲げたが、日本や米国、カナダなどは参加していない。

Q3.京都議定書はなんのために策定された?

京都議定書は、温室効果ガスによって引き起こされる地球温暖化を防止する目的で策定された。

内容としては、先進国における温室効果ガスの削減目標が定められており、第一期間(2008年~2012年)には日本も参加している。第一期間では、先進国全体の総排出量が95%以下(1990年比)となるように、各国の目標値が設定された。

Q4.日本が京都議定書から離脱したのはなぜ?

日本は京都議定書の第一期間目標を達成しているが、第二期間(2013年~2020年)には参加していない。その理由は、米国や中国をはじめとする主要経済国の不参加と言われている。

主要経済国が参加しないまま削減目標を設定すると、不公平かつ効果的ではない枠組みが固定化されてしまう可能性がある。日本はこの点を懸念し、2013年以降は京都議定書から離脱する形となった。

Q5.京都議定書は今どうなっている?

第二期間(2013年~2020年)が終了して以降、京都議定書の効力は失われており、2015年に採択されたパリ協定へと引き継がれている。

パリ協定は2020年以降の目標を定めたものであり、京都議定書には参加していなかった途上国も批准する形となった。温室効果ガスの削減目標は国ごとに設定されており、日本は2030年度までに26%の削減(2013年度比)を目指している。

Q6.京都議定書の特徴は?具体的な取り組みを知りたい

1997年に採択された京都議定書は、世界各国における温室効果ガスの削減目標を定めた枠組みである。目標値には法的拘束力があり、日本は2012年までに6%の削減(1990年比)を約束した。

なお、京都議定書の目標期間には「第一期間」と「第二期間」があるが、日本や米国は第二期間に参加していない。

Q7.パリ協定のデメリットは?

パリ協定における温室効果ガスの削減目標は、その実現可能性が疑問視されている。

多くの先進国は「2℃目標(※)」を掲げているが、世界の経済成長を維持したままこの目標を達成することは難しい。実態と目標のギャップを埋めるには、温室効果ガスを劇的に減らすようなイノベーションが必要とされている。

(※)産業革命前と比べて、地球の平均気温上昇を2℃未満に抑える目標のこと。

Q8.アメリカはなぜパリ協定から離脱した?

米国は2017年のトランプ政権時に、パリ協定からの離脱を表明している。

当時の政権によると、パリ協定は米国民に大きな負担を強いるものであり、工場閉鎖や雇用喪失などを引き起こすリスクがあった。この懸念により米国はパリ協定から一時離脱したが、2021年のバイデン政権時(2021年)には復帰手続きを行っている。