目次

- 創業以来、堺市委託清掃業者として約60年の歴史 エッセンシャルワーカーとしての誇りを持って、環境整備活動に取り組む

- 2006年に地域の同業他社に先駆けてISO14001の認証を取得 2022年からSDGsの行動目標を設定し大きな効果

- 異業種交流型の研究会への参加がSDGsへの取り組みのきっかけとなった

- 2025年1月、自社で使う電力を再生可能エネルギーでまかなうために太陽光発電システムを設置

- 地域に密着した貢献活動のほか、被災地支援にも積極的に取り組む

- すべての収集車にGPSシステム、ドライブレコーダー、バックカメラを搭載。現場の状況を常に見守っている

- BCP対策として社屋に食糧と飲料水を備蓄し、電気自動車を停電時に非常用電源として活用

- 現場は回収作業に取り組んだ後、昼過ぎには1日の仕事が終了 従業員の健康管理とワークライフバランスを大事にしている

- 労働時間の短縮につながる業務効率化を進める中、デジタル技術に着目 2023年から日報作成業務をデジタル化 現場担当者からも好評

- これからも地域社会と連携して持続可能な未来を作るために全力で取り組む

国の環境モデル都市に選定されている大阪府堺市で清掃事業を営む日光産業株式会社は、地域の環境美化に取り組む企業の社会的責任として、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みに力を入れている。SDGsの行動目標を達成するために環境に配慮した企業活動、地域貢献、エッセンシャルワーカーとしてのリスクマネジメントを三位一体で推進。その一環として、 本社の日報管理システムと連動した現場向けの日報作成システムを独自開発し、社内DXを加速している。(TOP写真:きれいに整備された日光産業の収集車)

創業以来、堺市委託清掃業者として約60年の歴史 エッセンシャルワーカーとしての誇りを持って、環境整備活動に取り組む

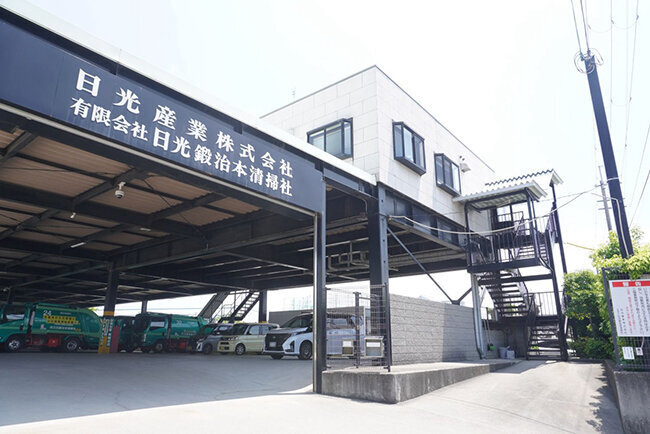

創業以来、堺市委託清掃業者として約60年の歴史を持っている日光産業は、大阪狭山市を事業エリアにする有限会社日光鍛治本清掃社と日光クリーングループを形成している。堺市北区・東区で、家庭や企業が排出した大量の廃棄物を毎日効率的に回収。収集車でごみを圧縮する際に飛び散る破片や道路上に落ちたごみの掃除といったきめ細やかな対応も大切にしている。地域のリサイクル意識を高めるための啓発活動や、高齢者や子どもたちの見守り活動にも積極的に取り組む。

「日光産業の仕事は、ごみの回収だけではありません。地域の安全と美しさを守り、社会をより良くするための活動も重要なミッションと考えています。これからも地域のエッセンシャルワーカーとして行政機関、住民の皆さんと連携しながら清潔で美しいまちづくりの実現にしっかりと貢献していきます」。同社の創業者を祖父に持ち、専務取締役などを経て2018年に就任した鍛治本祐光代表取締役社長は、企業活動の中で大事にしている思いをこのように話した。過酷な状況で廃棄物の回収業務に取り組んでいたコロナ禍の時期に、地域の人々から手紙や電話で寄せられた数多くの感謝の声は、今もエッセンシャルワーカーとして日々の業務に取り組む原動力になっているという。

2006年に地域の同業他社に先駆けてISO14001の認証を取得 2022年からSDGsの行動目標を設定し大きな効果

鍛治本社長は1997年に日光産業に入社して以降、環境保護に強い関心を持ち続けてきた。2006年に地域の同業他社に先駆けて環境マネジメントシステムの国際規格、ISO14001の認証を取得。「ISO14001の取得を目指すきっかけは従業員からの提案でした。プロジェクトチームを作って取り組むなど取得には手間も時間もかかりましたが、社内全体に環境保護への意識を浸透させ、その大切さを対外的に発信していく上で大きな効果がありました」と鍛治本社長は当時を振り返った。

2022年からは、国連が提唱するSDGsと自社で取り組んでいる環境に配慮した企業活動、地域貢献、リスクマネジメントの具体的な事例を結び付けて行動目標を設定し、対外的な情報発信を行っている。「SDGsの行動目標の設定は、これまで環境保護や働きやすい職場づくりのために取り組んできた活動を振り返り、これから新たに挑戦すべき課題を浮き彫りにする上で大きな効果を生んでいます。SDGsを通じて若い世代に地域と地球の環境を守る大切さを伝えていきたい」と鍛治本社長。2023年4月には日光クリーングループの環境方針をSDGsの要素を追加した上でバージョンアップした。

異業種交流型の研究会への参加がSDGsへの取り組みのきっかけとなった

SDGsへの本格的な取り組みは、取引先の企業が主催している異業種交流型のSDGs研究会に参加したことがきっかけになったという。「SDGsに強い関心を持っている多種多様な企業の皆さんとの意見交換は、参考になる情報が多く本当に有意義でした。何かのお役に立てたらと思い、こちらからも環境保護の取り組みに関する情報を積極的に提供させていただきました。新しい発想を生み出す上で幅広い人的ネットワークが必要不可欠であることに改めて気づくことができました。従業員にも外部の勉強会への参加を働きかけるようにしています」と鍛治本社長は話した。

2025年1月、自社で使う電力を再生可能エネルギーでまかなうために太陽光発電システムを設置

SDGsに関連した日光産業の取り組みは多岐にわたっている。環境に配慮した企業活動として、すべての収集車に排ガス浄化装置を装備しているほか、毎月、環境管理委員会を開催して自社の活動が環境に与える影響を検証している。収集車ごとの日報作成をデジタル化して業務のペーパーレス化に取り組む一方、2025年1月には自社の建物で使う電力を再生可能エネルギーでまかなうために太陽光発電システムを設置した。また、事務用車両を電気自動車にしている。

地域に密着した貢献活動のほか、被災地支援にも積極的に取り組む

社会貢献では、地域の道路状況や住環境の変化への目配り、地元の小学校の環境教育への協力、ごみの適正分別、適正排出についての情報発信、高齢者向けのふれあいサポート収集といった地域に密着した活動のほか、地震や台風などの災害に見舞われた地域への復旧・復興支援にも積極的に取り組んでいる。

すべての収集車にGPSシステム、ドライブレコーダー、バックカメラを搭載。現場の状況を常に見守っている

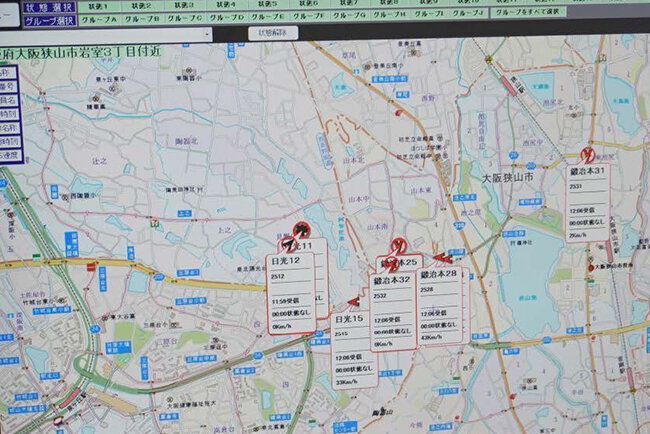

リスクマネジメントでは、収集作業中の事故やトラブルへの対応策として、すべての収集車にGPSシステム、ドライブレコーダー、バックカメラを搭載。現場の状況を常に見守ることで担当者が安心して働くことができる環境を構築している。「運転状況の可視化は安全運転の意識を高めることにつながっています。しかしながら、安全運転を徹底していても事故に巻き込まれる可能性はゼロではありません。そのような時に映像で記録を残しておけば過失がないことを証明できます。一方で、ごみの取り残しなどのミスをしてしまった時もしっかりと検証することができるので、ミスの再発防止にも役立っています」と鍛治本社長は話した。

BCP対策として社屋に食糧と飲料水を備蓄し、電気自動車を停電時に非常用電源として活用

また、すべての従業員に安全確保のためのヘルメットや、夏場の熱中症対策に給水器も支給している。BCP対策として社屋に食糧と飲料水を備蓄し、電気自動車を停電時に非常用電源として活用するための設備の導入も進めている。また、作業マニュアルを作成した上で、定期的な社内研修を通じて交通安全や法令順守などの徹底した従業員教育を行っている。

現場は回収作業に取り組んだ後、昼過ぎには1日の仕事が終了 従業員の健康管理とワークライフバランスを大事にしている

「近年は、地球温暖化というよりもいわば『地球沸騰化』に近い状態で夏場の現場作業は過酷になっています。これまで以上に従業員の健康管理を考えていかなければならない時代になっていることを肝に銘じています」と鍛治本社長は話す。

日光産業の現場担当者は午前6時出社で回収作業に取り組んだ後、収集車を洗車して昼過ぎには1日の仕事を終える。午後からプライベートの時間を潤沢に持てることに魅力を感じて転職してくる人も多いという。「私自身も家族との時間を大切にしています。私生活の充実が仕事のパフォーマンス向上につながることを身をもって理解しているので、従業員にも家族のことを最優先にしてほしいと伝えています」と鍛治本社長は穏やかな表情で話した。

労働時間の短縮につながる業務効率化を進める中、デジタル技術に着目 2023年から日報作成業務をデジタル化 現場担当者からも好評

SDGsと親和性が高いペーパーレス化や労働時間の短縮につながる業務効率化の一環として、日光産業が注力しているのがデジタル技術の活用だ。自社専用の日報管理システムと連動した日報作成システムを開発し、2023年7月から日報作成業務のデジタル化を実現している。各収集車の担当者が、タブレット端末を使ってごみ回収の各現場で到着時間や発車時間などの記録を行うと、その内容がそのまま本社のシステムに反映できるようにしている。

手書きの紙ベースで日報を作成していた時は、記入漏れが時折発生し、基幹業務の担当者が、その都度現場に連絡を取って確認しなければならなかったという。日報作成システムは、記入漏れがあった場合は次のプロセスに進めないように設計しているので、記入漏れが起こることはなくなった。1日あたり数時間要していた日報の内容を管理システムに転記する作業も必要なくなったという。

日報作成システムは、事前にフォーマットを整え、タッチ式で簡単に記録できるように設計している。手書きで記録を行っていた時と比べて手間がかからないことから現場の担当者にも好評だ。基幹業務の担当者も日報を転記する作業から解放されたことで、余裕を持って電話対応などの日々の業務に従事できるようになった。「日報作成システムは現場の担当者の使いやすさを最優先に開発しました。システムを試作した後、ベテランを中心にまずは使ってもらい、意見を聞いた上で修正を加えていきました」と開発を担当したグループのデジタル業務を統括する忠岡敬総務部門長は説明した。

これからも地域社会と連携して持続可能な未来を作るために全力で取り組む

SDGsを重視してデジタル技術をはじめとする新しい技術の導入に積極的に取り組んでいる日光産業。2024年にホームページを開設し、会社の事業内容やSDGsの取り組みを掲載している。ホームページを活用して、循環型社会を目指すことの大切さや、住んでいる地域を美しくする上で市民一人ひとりが大きな役割を担っていることを発信していきたいという。これからも新しい技術を事務作業の効率化や、現場での廃棄物のきめ細かな回収など、人間でなければ担うことができない業務の負担軽減に活用していく方針だ。

「廃棄物処理の効率化と環境負荷の低減、人口減少に伴うこれから先の人手不足に対応していく上でデジタル技術の活用は、業界全体の重要なテーマです。進化が著しいAIの新しい動きにも注目しています。近い将来、AIに電話での問い合わせへの対応や従業員への連絡を委ねることができるようになることを楽しみにしています。これからも地域社会と連携して持続可能な未来を作るために全力で頑張ります」と鍛治本社長は力強く語った。地域のSDGsを牽引(けんいん)する日光産業の取り組みに寄せられる期待は大きい。

企業概要

| 会社名 | 日光産業株式会社 |

|---|---|

| 本社 | 大阪府堺市中区見野山53番地3 |

| HP | https://www.nikko-sangyo.nikko-c-g.co.jp |

| 電話 | 072-236-8551 |

| 設立 | 1986年3月(創業1961年) |

| 従業員数 | 36人 |

| 事業内容 | 生活ごみ、資源ごみ、事業系ごみ、臨時ごみの収集 |