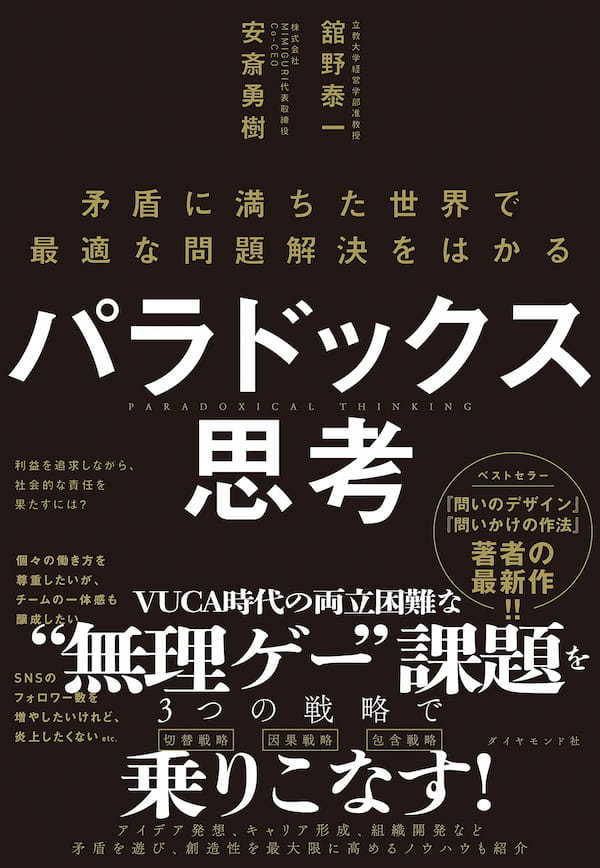

(本記事は、舘野 泰一氏、安斎 勇樹氏の著書『パラドックス思考』=ダイヤモンド社、2023年3月1日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

メンバー同士の矛盾した感情は「対話」で乗り越える

しかしながら、集団の感情パラドックスを煽(あお)ることは、創造性の発揮を期待できる反面、マネジメントの難易度は当然上がります。

通常ならば良くも悪くも「同調圧力」や「忖度(そんたく)」によってすんなり「合意形成」できていたところに、メンバーの感情に揺さぶりをかけ、多様性を積極的に活かそうとするわけですから、異なる意見の衝突や対立、わかり合えない場面も多々出てきます。

あるメンバーは「ビジョン」を貫こうとして、あるメンバーはそれに反する「プロセス目標」に固執して、折り合いがつかずに「あいつとは考えが合わない!」という場面が出てくるのです。

こうした状況は、集団でパラドックス思考を実践する上では避けられません。むしろこのようなメンバー同士の衝突を「対話」で乗り越えることで、組織の創造性は発揮されます。

「対話(dialogue)」とは、いま組織マネジメントにおいてもっとも重要なコミュニケーションの方法です。チームのコミュニケーションには主に「対話」の他に、「雑談」「討論」「議論」を含めて4種類があります。

①雑談

雑談(chat)とは、堅苦しくない、自由な雰囲気の中で行われる、カジュアルなコミュニケーションのことです。気軽な挨拶から、情報のやりとりなど、特に目標を持たずに、緩やかに行われます。

②討論

討論(debate)とは、あるテーマについて、意見が割れた場合に、お互いの意見を述べ合い、どちらの意見が論理的に正しいかを決めるコミュニケーションです。当事者で判定できない場合には、第三者が勝敗を決定します。

③議論

議論(discussion)とは、あるテーマについて、チームの合意形成や意思決定をするための建設的な話し合いです。論理的な話の道筋や、主張の正しさ、効率性が重視され、コミュニケーションを通して「チームにとっての最適な結論」を決めることが目的です。

④対話

対話(dialogue)とは、雑談と同じように、自由な雰囲気の中で行われます。しかし、議論と同じようにあるテーマを定めて、それぞれの意見を述べ合います。

議論と明確に異なる点は、論理や正しさの観点から「チームにとっての最適な結論」を出そうとしない点にあります。したがって、お互いの意見を戦わせて、勝ち負けを決めようとすることもありません。それよりも、意見の背後に、それぞれのメンバーがどんな「意味づけ」をしているのか、「理解を深める」ことのほうが重要です。自分とは異なる意見が出てきても、「それは違う」「私は反対だ」と焦って判断や評価を下さずに、「この人は、なぜこのような意見を持っているのだろうか」「背後で、何を大事にしているのだろうか」と、暗黙の前提や意味づけに興味を持って、理解しようと努めるのです。

プロジェクトやチームの感情パラドックスを刺激して、意見の対立が起きた際には「討論」や「議論」で解決しようとしないことがポイントです。対立する「感情A」と「感情B」が可視化されたときに「どちらを選ぶことが正しいか?」と考えてしまっては、パラドックス思考は成立しません。

感情Aを重視するAさんと、感情Bを重視するBさんのあいだで「なぜその感情を重視するのか?」について十分に理解し合うことで、初めてそれを乗り越える「C」を模索することができるのです。

組織における「対話」の方法論については、拙著『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』や『問いかけの作法:チームの魅力と才能を引き出す技術』もあわせてご覧ください。

組織の経営理念にパラドックスを埋め込む

チームに「対話」を重視する風土が十分あれば、経営理念やマネジメントメッセージに感情パラドックスを埋め込むことで、組織全体の創造性を発揮させていくことが可能です。

前述した「パタゴニア」の経営理念やマーケティングスローガンである「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」「必要ないモノは買わないで」「新品よりもずっといい」などがまさにそうです。

組織に対話風土がなければ「地球を救うことが大事なの?」「それともビジネスの発展が大事なの?」などと、AかBかで白黒ハッキリつけたがる従業員たちが「議論」や「討論」を開始し、やがて「地球派」と「ビジネス派」で対立が生まれ、かえって組織の創造性は失われてしまうでしょう。

しかし組織に対話する技術と文化が十分に備わっていれば、このような「矛盾したメッセージ」は現場の活力になります。

筆者(安斎)が経営するMIMIGURIの前身である株式会社ミミクリデザインでは、経営理念の1つである「5つのクレド(行動指針)」に感情パラドックスを埋め込んで、パラドックス思考に基づく経営を実践していました。以下に、その全文を掲載します。

1 プロセスとアウトカム

ミミクリデザインは、創造的に課題を解決するファシリテーターとして、クライアントが単独では到達できなかったアウトカムに導くことにコミットしています。しかしながら、私たちは正解を示すコンサルタントではありません。課題を解決するのは、あくまでクライアント自身です。私たちはすべてのプロジェクトがクライアントにとっての主体的な学びの機会であるべきだと考え、アウトカムにこだわりながらも、豊かなプロセスを生み出すことに重きをおいて、プロジェクトに伴走します。

2 共感と触発

ミミクリデザインは、クライアントが抱える悩みに寄り添い、同じ課題に共感したパートナーとして、プロジェクトに伴走します。しかしながら、クライアントの課題認識が常に正しいとは考えません。私たちは、クライアント自身も気づいていない課題の切り口を探り、クライアントに揺さぶりをかけながら創造性を触発していきます。

3 ラーニングとアンラーニング

ミミクリデザインでは、複雑なプロジェクトを成功させる方法論について、絶えざる研究開発によって体系化し、すべてのメンバーが学び続けています。研究に裏打ちされた学習環境は、組織の熟達を支え、プロジェクトの成功の確実性と再現性を高めています。しかし私たちは同時に、同じ方法を繰り返すことを嫌います。過去の成功には囚われずに、得意パターンをアンラーニング(学習棄却)しながらこれまで取り組んだことのないプロジェクトやアプローチに積極的に挑戦し、新たな〝ミミクリデザイン〞の可能性を探究し続けています。

4 意思決定と判断留保

ミミクリデザインは、日々多くの情報が飛び交うなかで、スピーディに意思決定を下しながら、組織の前進を止めることなくプロジェクトをドライブさせていきます。他方で、チームにおいて「対話(dialogue)」を重ねる時間も重視しています。対話のコツは、早急な判断を下さずに、多様な意味の解釈と、新たな意味の生成を楽しむことです。「物事を決めて前に進める」だけでなく、あえて「立ち止まる時間」を大切にすることが、組織の進化の糧となると信じています。

5 ペインフルとプレイフル

変わりたくても変われない人や組織が変化をするとき、多くの場合「痛み」が伴います。ミミクリデザインに持ちかけられる相談の多くもまた、クライアントにとっての痛みを取り除く欲求が起点にあり、私たちはその痛みに真摯に向き合います。しかし同時に、人間が幼少期から持っている「遊び心」もまた、大きな変化の原動力となりえます。どうせ変わるならば、その過程を楽しむこと。また、新たな別の可能性を探索してみる遊び心を持って変化を生み出すことを、私たちは心がけています。

このように矛盾する5つの指針を会社全体に浸透させることで、現場のメンバーたちは常に感情パラドックスに揺れ動き、それを乗り越えるための「対話」を繰り返し、組織の創造性を高く保ち続けることができていたと実感しています。

一般的に「リーダー」には矛盾のない首尾一貫した態度が求められがちですが、このように積極的に「矛盾した感情の重要性」をメッセージとして呼びかけていくことは、組織の創造性を保つ上で大切なことなのです。

株式会社MIMIGURI Researcher

1983年生まれ。青山学院大学文学部教育学科卒業。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学後、東京大学大学総合教育研究センター特任研究員、立教大学経営学部助教を経て、現職。博士(学際情報学)。専門分野は、リーダーシップ教育、ワークショップ開発、越境学習、大学と企業のトランジション。主な著書に『これからのリーダーシップ:基本・最新理論から実践事例まで』(共著・日本能率協会マネジメントセンター)、『リーダーシップ教育のフロンティア:高校生・大学生・社会人を成長させる「全員発揮のリーダーシップ」』【研究編・実践編】(共著・北大路書房)など。

東京大学大学院 情報学環 特任助教

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。研究と実践を架橋させながら、人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について研究している。組織イノベーションの知を耕すウェブメディア「CULTIBASE」編集長を務める。主な著書に『問いかけの作法:チームの魅力と才能を引き出す技術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』(共著・学芸出版社)、『リサーチ・ドリブン・イノベーション:「問い」を起点にアイデアを探究する』(共著・翔泳社)など。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます