岩塚製菓(株)(槇春夫社長)は11月11日、メディア向けに新潟県長岡市内の工場見学を開催した。

2022年で創業75周年を迎える同社は、長岡市内に本社と4工場、北海道に1工場を構える。2021年には沢下条工場の敷地内に、新たに「BEIKA Lab(ベイカラボ)」を竣工。「地域の役に立ちたい」という創業者の想いは今も受け継がれ、長岡の雇用創生に貢献している。正社員率はほぼ100%で、岩塚製菓の広報担当によると「親子2代3代で当社に就職する従業員が多くいる」とのことだ。

そんな同社が米菓作りにおいて大切にするのが「米 技 心(こめ わざ こころ)」。大手米菓メーカーでは唯一原料「米」の100%国産にこだわり、伝統と機械の「技」によって加工、食べた人たちが“美味しい感動”で「心」が動く――これらをモットーに日々製造を行っている。工場見学を通じ、そのこだわりの製法を追った。

〈「岩塚の黒豆せんべい」づくり〉

〈1〉原料米= 精米されたうるち米は900kg単位のフレコンに入った状態で搬入される。鮮度を徹底するため、精米時期を指定して注文するとのことだ。ごく一部の原料米は契約栽培を行っているが、基本的には取引先との数量契約。産地は新潟が圧倒的に多く、秋田などからも仕入れている。

この日は2年産新潟こしいぶきなどが見られた。さらに「米菓とはいえ、やはり新米時期は販促ポイントとなる時期」とし、新米時期には産地銘柄を指定した品種を仕入れ、それにちなんだ商品を発売。「ただ新米は水分が多いため工場からは嫌がられる(笑)」といった一面もあるとのことだ。

〈2〉浸漬・製粉=精米を色選にかけたのち、大容量タンクで浸漬する。吸水して指ですり潰せるくらいに軟らかくなった米は、ローラーにかけられ米粉へと形を変える。「他社は米粉の状態で納入して加工するケースが多いが、自社製粉することによって商品ごとに粒度を自在に変えることができる。

例えば黒豆せんべいの場合は粗めに、ベビー向けのせんべいは口どけを良くするためにきめ細かくしている」。米と同様、大豆や黒豆も乾燥した丸豆の状態で仕入れ、皮が剥けにくいように処理するなどの手間をかけている。

〈3〉成形・乾燥=米粉と水を合わせて練り、もち状になったところに黒豆を投入。薄く伸ばして煎餅の形に型抜きしていく。成形された煎餅は水分が偏っているため、24時間程度寝かせることで均一になり、焼き上がりにムラが出ない。そして最後の焼成は、余熱→マイクロ波で米菓を膨らませる(膨圧)→焼き色付けと3段階に分かれ、香ばしい色の煎餅が完成する。

〈「田舎のおかき」塩味づくり〉

〈1〉原料米=うるち同様、フレコンに入って搬入。原料米は数量契約に加え、県内の単協と生産者との3者でゆきみらいの契約栽培に取り組んでおり「3年産の管内のゆきみらいは全量当社が契約した」とのことだ。

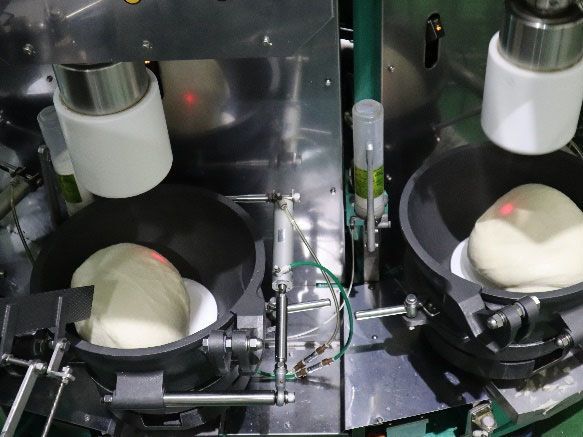

〈2〉浸漬・蒸し・もち搗き=浸漬したもち米は、そのまま食べられるようなおこわ状態に蒸し上げる。ベルトコンベアでもち製造機まで流れ、まずは食感が粗めのもちへと変化する。さらに滑らかに仕上げるために、もう一度搗くのが岩塚製菓のこだわり。「粒のない滑らかなもちに仕上げることで、おかきにしたときにキメの整った気泡の少ない断面になり、ふんわりとした食感に仕上がるため」だ。臼と杵のセットが何組も連なった機械にもちが入ると、機械が回転しながらもちを搗く。

〈3〉成形・焼成=仕上がったもちをドーナツ型の円盤に充填し、低温で乾燥。このドーナツ状の硬くなったもちを商品の規格ごとに裁断して加工する

――というのが、おかき商品の概ね共通した工程だ。「田舎のおかき」はここから焼成に入り、煎餅と同じ流れで焼き上げる。この段階でまだ味はついておらず、焼成後、塩味の油をかけて調味する。表面を乾燥させ、完成となる。

〈4〉包装=基本的に機械化されている。商品が割れないようアームではなく空気を使って持ち上げ、素早くパックに詰めていく。最後のチェックでは異物混入の有無に加え、内容量が基準に達しているかを確認。内容量の本数が決まっている商品でも、1本あたりの重量が少ない場合があるためだ。ちなみに規格外となった煎餅やおかきは、本社の向かいにある「岩塚製菓直売所」にて、大容量パックとして通常よりも値ごろな価格で販売している。

〈安全安心にむけて〉

三幸製菓(株)の火災を受け、同社も商品の供給に追われた。広報担当者は「あの頃は作っても作っても供給が間に合わず、我々のような管理部門も工場を手伝った。米菓市場を守ろうと全国米菓工業組合から要請が出され、ピンチを何とか切り抜けようと業界が一丸となった。そのため主力商品の製造に注力し、新商品や販促などは止めざるを得なかった」と振り返る。安全面では三幸製菓の火災があったその週に、消防署を呼び点検を実施。定期的な避難訓練と非常口の把握の徹底を行っている。

〈輸出について〉

コロナや三幸製菓の火災もあり、輸出はほぼストップしているのが現状。ようやく情勢が落ち着いてきたため、「これから仕切り直し」とする。技術提携を結び株式を保有する「WANT WANTCHINA HOLDINGS LIMITED.」(WWCL=中国旺旺控股有限公司、中国・上海市)がベトナムに工場を建設したこともあり、今後も旺旺グループと連携した海外展開を目指す。

〈米麦日報2022年11月17日付