国内には、コングロマリットを形成することで成長した企業が多く存在する。特に短期間での成長を目指す経営者にとって、コングロマリットは貴重な選択肢のひとつだ。ここではコングロマリットの概要のほか、メリット・デメリットや近年の傾向などを解説する。

目次

コングロマリットとは? 語源と意味

コングロマリットとは、簡単にいえば多くの産業・事業を抱える複合企業のことである。語源は英語の「Conglomerate(直訳:集団になった、密集的な)」であり、もともとの由来は「巻きつける」という意味をもったラテン語とされている。

コングロマリットは通常、一つの親会社と複数の子会社によって形成されており、それぞれの企業が異なる事業を行っている。

コングロマリットの目的と特徴

企業がコングロマリットを形成する主な目的は、多様な事業によって中長期的な成長基盤を築くことだ。例えば、金融事業を展開する企業がIT関連会社を子会社化すると、金融とITを組み合わせたさまざまな商品・サービスを展開できるようになる。

そのため、コングロマリットは中長期的な成長を目指す大企業や、海外展開を目指す多国籍企業などで形成されることが多い。また、近年ではスピーディーな成長を遂げるために、M&Aによってコングロマリット化を進める国内企業も多く見られるようになった。

コングロマリットを形成する3つのメリット

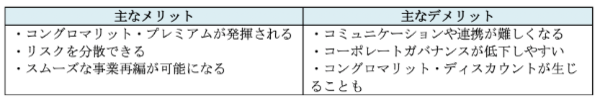

企業がコングロマリットを形成するメリットとしては、主に以下の3つが挙げられる。

1.コングロマリット・プレミアムが発揮される

コングロマリット・プレミアムとは、コングロマリットによって相乗効果が発揮されている状態のことだ。グループ経営によって複数の事業を組み合わせると、それぞれの企業が単独で事業を行うよりも大きな利益を生み出す場合がある。

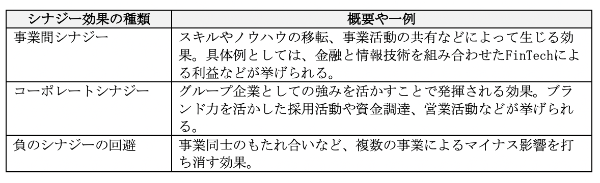

具体的にどのような相乗効果(※シナジー効果と呼ばれる)が発揮されるのか、以下で一例を紹介しよう。

ただし、上記のシナジー効果は必ずしも発揮されるわけではないので、コングロマリット化の前には綿密なプランが必要になる。

2.リスクを分散できる

複数の事業をもつことで、経営のリスクを分散できる点もコングロマリットの大きなメリットだ。コングロマリットによって事業が多様化されると、仮に一つの事業が立ちいかなくなったとしても、別の事業で赤字をカバーできるようになる。

消費者の価値観や流行、技術動向などが変わりやすい現代において、単一の事業のみに集中するリスクは高い。業界内での競争力を保つためにも、現代の企業には新しい技術や仕組みをスピーディーにとり入れることが求められやすくなっている。

3.スムーズな事業再編が可能になる

M&Aや合併によってコングロマリット化を進めると、他社の新たな技術やノウハウ、システムなどをとり入れられる。また、必然的に統合作業を進める必要があるため、スムーズに社内の事業再編を進められるだろう。

コングロマリットは、M&Aと一緒に検討されることも多い。M&Aとは、ほかの会社を買収したり合併したりすることで経営基盤の強化やシェアの拡大などを目指す形態だ。そのため同じ業種の企業同士でもM&Aは行われる。一方、コングロマリットとM&Aを同時に行うコングロマリット型M&Aとは、異なる業種の会社を買収したり合併したりするM&Aのことだ。

そもそもM&Aには、大きく分けて「水平型M&A」と「垂直型M&A」の2つがある。水平型M&Aとは、同じ業種や業態の会社でM&Aを行い、コストの削減などを目指すもの。一方、垂直型M&Aとはサプライチェーン・マネジメントの効率化を図るものである。例えば製造、流通、販売の会社でM&Aを行い、バリューチェーンの強化などを行う。

コングロマリット型M&Aでは「水平型M&A」と「垂直型M&A」のどちらも行われる。異なる業種の会社に対してM&Aを行うコングロマリット型M&Aは、これまで手がけていなかった新規事業へ参入し、事業を多角化できるなどのメリットをもたらす。つまりM&Aを伴うコングロマリットを行うことで技術もノウハウも市場も異なる企業を束ね、多角化を迅速的に行えるようになる。

そのほか、他社の優秀な人材をグループにとり入れられる点も、コングロマリット化の大きなメリットである。特にリーダーシップのある人材や、技術的に優れた人材を確保できれば、事業再編だけではなく海外進出や事業拡大なども目指せるはずだ。

コングロマリット化には注意すべきデメリットも

コングロマリット化には前述のメリットがある一方で、注意すべきデメリットやリスクも潜んでいる。特に以下で挙げる点は、経営面に深刻な影響を及ぼす恐れがあるので注意しておきたい。

1.コミュニケーションや連携が難しくなる

コングロマリット化によってグループが拡大しすぎると、会社間のコミュニケーションや連携が難しくなる恐れがある。このような状況下では、前述のシナジー効果が発揮されにくくなるため注意が必要だ。

特にM&Aによってコングロマリット化を進める場合は(※コングロマリット型M&Aと呼ばれる)、専門的な事業や人材を取り込むケースが多いので、どうしても各企業の独立性が高くなってしまう。各社のコミュニケーションや連携をうまく図るには、事前にM&Aや合併などによる影響を見据えた上で、慎重に統合作業を進める必要があるだろう。

2.コーポレートガバナンスが低下しやすい

コーポレートガバナンス(企業統治)とは、企業の経営体制を管理・監督する仕組みのこと。コングロマリット化によってグループが拡大すると、各社の経営を細かく管理・監督することが難しくなるため、以下のような弊害が生じる恐れがある。

・子会社で不正会計が発生する

・グループ全体の品質が低下する

・情報漏えいが発生する

上記はいずれも深刻なリスクであるため、M&Aや合併の後にはコストをかけてでもコーポレートガバナンスの維持向上を意識しなければならない。

3.コングロマリット・ディスカウントが生じることも

コングロマリット化によって複数の事業を展開すると、コア事業に経営資源を集中させることが難しくなる。その影響で競争力が低下すれば、市場や投資家からの評価は下がり、最終的には株価も下落してしまうだろう(=資金調達が難しくなる)。

このような状態は「コングロマリット・ディスカウント」と呼ばれており、コングロマリット化においては特に注意すべきリスクといわれている。

短期的な成長や事業再編、海外進出などを目指す企業にとって、コングロマリット化は貴重な経営戦略となり得る。ただし、コングロマリット・ディスカウントのように注意すべきデメリットも潜んでいるため、実施前にはその後の影響をしっかりと予測し、万全の対策を立てておくことが必要になる。

日本にはどんなコングロマリット企業がある?

では、日本国内にはどのようなコングロマリット企業が存在するのだろうか。コングロマリット化のヒントをつかむためにも、以下で紹介する事例にも目を通しておこう。

【事例1】ソフトバンクグループ

携帯電話サービスで有名な『ソフトバンクグループ』は、国内の代表的なコングロマリット企業である。同社はグループ傘下に通信会社や電力会社、金融会社などを加えることで、多角的に事業を展開させてきた。

ソフトバンクグループは他社を買収するにあたって、「共に成長すること」を重視している。この方針の通り、同社はこれまで敵対的な買収を仕掛けたことはなく、相手先の同意・了承を得た上でM&Aを実施してきた。

敵対的買収も一つの手段ではあるが、強引にM&Aを進めると友好的な関係は築けなくなるため、協力しながら共に成長を目指すことは難しくなる。

【事例2】楽天グループ

かつてはECモールを中心的な事業としていた『楽天グループ』も、コングロマリット化によって成長を遂げてきた企業だ。同社はさまざまな企業をグループ傘下に加えることで、いまでは保険商品や金融商品、薬製品など多くの商品・サービスを取り扱うようになった。

楽天グループの大きな特徴は、短期間でコングロマリット化を進めてきた点にある。2000年に上場してからは、世間を驚かせるようなスピードでM&Aを進めており、上場後わずか20年で巨大なコングロマリット企業を作り上げた。

この事例のように、時代のニーズや自社事業と相性の良い企業とコングロマリットを形成すれば、どのような企業にも短期間で成長できるチャンスがある。

【事例3】日立製作所

コングロマリット化によるシナジー効果は、思わぬ形で現れることもある。例えば、国内有数の電機メーカーである『日立製作所』は、IT関連会社を取り込むことでグループ内のさまざまな事業をうまく連携させた。

なかでも、IT技術と製造技術を組み合わせたデジタルソリューション事業は、DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現する基盤として多方面から注目されている。ほかにも、金融デジタルソリューションやロボティクス・デジタルソリューションなど、同社が展開してきた事業内容は多岐にわたる。

一見すると無関係に思える事業でも、工夫をすればDXやイノベーションなどにつなげられる可能性があるので、コングロマリットの方向性は視野を広げて検討したい。

近年のコングロマリットの傾向は?

上記の事例のように、国内にはコングロマリット化によって成長を遂げた企業が多く存在する。しかし、近年ではコングロマリットの解体が相次いでおり、例えば大手電機メーカーである『東芝』は、2021年に会社分割のプランを公表した。

コングロマリット解体の波が広がっている要因としては、企業としての動きの鈍化が挙げられる。前述のように、グループが大きくなりすぎると連携を図ることが難しくなるため、コングロマリット化による成長には限界があるのだ。

リスクを分散できるメリットは大きいが、コア事業に経営資源を投下できなくなると、業界内でのポジションや競争力を失ってしまう場合もある。10~20年後には、さらに解体の波が広がる可能性もあるので、コングロマリットの計画は中長期的な視点で慎重に検討したい。

コングロマリットに関するQ&A

Q.コングロマリットとは?

A.コングロマリットとは、直訳すると「集団になった、密集的な」を表す言葉である。ビジネスでは、簡単にいえば「多くの産業・事業を抱える複合企業」として使われることが多い。一般的にコングロマリットは、親会社と複数の子会社によって形成されていることが多く、それぞれの企業が異なる事業を行っている。

企業がコングロマリットを形成する理由は、多様な事業によって中長期的な成長基盤を築くことが期待できるからだ。以前は、中長期的な成長を目指す大企業、海外展開を目指す企業などでコングロマリットが形成されることが多かった。現在でもこのようなコングロマリットは多い。

しかしスピーディーな成長を遂げるためにM&Aによってコングロマリット化(コングロマリット型M&A)を進める国内企業も多く見られるようになった。

Q.コングロマリット プレミアムとは?

A.コングロマリットを行うことで、企業はさまざまなメリットを享受できる。その一つが、コングロマリット・プレミアムだ。コングロマリット・プレミアムとは、簡単にいうとコングロマリットを行うことで相乗効果が発揮されている状態を指す。

例えば一つの企業で経営するよりも、複数の事業をグループ経営することでさらに大きな利益を生み出すことができる。コングロマリットにおける相乗効果のことをシナジー効果という。コングロマリットでは、以下のようなシナジー効果を得ることが可能だ。

・事業活動の共有などで発生する「事業間シナジー」

・ブランド力の強化にもなる「コーポレートシナジー」

・複数の事業のマイナス面を打ち消す「負のシナジーの回避」

Q.コングロマリット・ディスカウントとは?

A.コングロマリットを行うことで、企業はさまざまなメリットを享受できる一方で、デメリットもある。その一つがコングロマリット・ディスカウントだ。コングロマリット・ディスカウントとは、簡単にいうとコングロマリットを行うことで企業の価値が下落してしまうことを指す。

コングロマリットを行うことで複数の事業を展開できるが、複数の事業を展開するということは、経営資源を分散させることも意味する。企業の中心となる事業に経営資源を集中させることが難しくなると、その事業の成長を妨げることもあるだろう。

その影響で競争力が低下すれば、市場や投資家などの外部の評価や株価が下がり、融資や出資などによる資金調達が難しくなる可能性も出てくる。

Q.コングロマリット型M&Aとは?

A.M&Aとは、他社を買収したり合併したりすることで経営基盤の強化やシェアの拡大などを目指す形態である。コングロマリット型M&Aとは、異なる業種の会社を買収したり、合併したりするM&Aのことだ。コングロマリット型M&Aでは、異なる業種の会社にM&Aをすることで、新規事業への参入ができる。

またM&Aを伴う型でコングロマリットを行うことにより、技術もノウハウも市場も異なる企業を束ね、多角化を迅速的に行えるようになる点は魅力だ。M&Aには、大きく分けて同じ業種や業態の会社で行われる「水平型M&A」とサプライチェーン・マネジメントの効率化を図る「垂直型M&A」の2つがある。コングロマリット型M&Aでは、「水平型M&A」と「垂直型M&A」のどちらも行われる。

Q.コングロマリットのメリットとデメリットは?

A.コングロマリットには、次のようなメリットとデメリットがある。

・コングロマリットのメリット

コングロマリットのメリットには「コングロマリット・プレミアムが発揮される」「リスクを分散できる」「スムーズな事業再編が可能になる」の3つがある。コングロマリット・プレミアムとは、コングロマリットを行うことでシナジー効果が発揮されている状態を指す。またコングロマリットをすることでスムーズに多角化経営ができ、中長期的な成長基盤を築くことが期待できる。

・コングロマリットのデメリット

コングロマリットのデメリットには「コミュニケーションや連携が難しくなる」「コーポレートガバナンスが低下しやすい」「コングロマリット・ディスカウントが生じる」の3つがある。コングロマリット・ディスカウントとは、コングロマリットを行うことで、企業の価値が下落してしまうことを指す。

コングロマリットのデメリットは、3つとも経営面に深刻な影響を及ぼす恐れがあるため、注意しておきたい。

コングロマリットはあくまで経営戦略の一つ

コングロマリットにはさまざまなメリットがあり、なかには短期間で成長を遂げた国内企業も存在する。ただし、コングロマリット化はあくまで経営戦略の一つであり、最終的なゴールや目標ではない。

また、企業価値や株価の下落といったリスクも潜んでいるため、成長を目指している企業はほかの方法にも目を向けた上で、慎重に今後の戦略を立てていこう。