東京一極集中や少子高齢化などの社会問題を抱える日本にとって、地方創生はもはや欠かせない取り組みとなっている。今回はそんな地方創生の意味・定義に加えて、中小経営者が知っておきたい現状やメリット、施策などを、事例を交えながら解説していく。

目次

地方創生とは?意味や定義を正しく理解

地方創生とは、首都圏への人口集中などの問題を是正し、それぞれの地域で住みやすい環境を整えることだ。単なる地方活性化ではなく、地方創生では「活力ある日本社会の維持・実現」を最終的なゴールとしている。

地方創生の意味・定義は見落とされがちなポイントなので、まずは主な目的やSDGsとの関係性から確認していこう。

地方創生の2大目的

地方創生の目的は、大きく以下の2つに分けられている。

・人口の減少問題を解決すること

・地域経済を活性化させること

少子高齢化が進んだ現代の日本では、さまざまな地域で人口減少が問題になっている。地域によっては労働人口が極端に減少しており、限界集落(※65歳以上の人口が過半数の集落)の数は2020年3月の時点で2万ヵ所を超えた。

今後もこの状態が続けば、日本経済を支える労働人口はさらに減少することになる。つまり、地方における少子高齢化や過疎化は、さらに深刻な社会問題を引き起こしてしまうのだ。

このような問題を抱える日本において、地方創生は重要な解決策として位置づけられている。

地方創生とSDGsの関係性

地方創生の概念や目的は、2015年9月に採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」にも深く関わりがある。SDGsで設定されている目標(17のゴールと169のターゲット)には、地方創生に結びつくものが多く見られる。

○地方創生に関連するSDGsの目標

・すべての人に健康と福祉を

・働きがいも経済成長も

・産業と技術革新の基盤をつくろう

・住み続けられるまちづくりを

・海の豊かさを守ろう

・陸の豊かさも守ろう

各地域でSDGsの目標を達成できれば、住みやすく働きやすい街が増えるため、地方のさまざまな課題が解決する。そのため、地方創生に関する施策を考える際には、SDGsのゴールやターゲットも意識しておきたい。

経営者が知っておきたい地方創生の現状

政府や自治体などの施策により、地方創生の概念は着実に浸透してきている。具体的にどのような段階なのか、次は国内における地方創生の現状を解説していこう。

従来の施策はうまく機能せず

2014年に政府が「地域創生」というスローガンを掲げたことを機に、国内では地方創生に関するさまざまな施策が行われてきた。交付金や補助金をはじめ、地域文化の振興や発掘、地方からの情報発信など、その内容は挙げればキリがないほどだ。

しかし、期待していた効果が出た地域は少なく、今でも高齢化や過疎に悩まされる自治体は全国に点在している。一部成功を収めた自治体もあるが、地域によって抱えている問題や事情は異なるため、全国一律の施策や成功例の模倣で地方創生を実現することは難しい。

また、一時的な効果しか得られない施策が多かった点も、地方創生が期待通りに進まなかった要因だろう。地方事業に多額の補助金を投入しても、そもそも事業に収益性がなければ無駄な支出となってしまう。

このように、従来の施策では多角的・中長期的な視点が欠けていたため、各地域が抱える問題を根本から解決するまでには至らなかった。

関連施策が見直され、支援制度などが充実しつつある

地方創生には多くの課題が残されているが、関連施策や全体の方向性は少しずつ見直されてきている。

例えば、内閣府地方創生推進事務局は2019年に、従来施策の見直しを含む資料「地方創生の現状と今後の展開」を公表した。この資料の中では、地方創生に関する3本の矢(情報支援・人材支援・財政支援)を以下の観点から見直すことが明記されている。

・人材支援をさらに強化する

・必要に応じて地方創生関係交付金の見直しを実施

そのほか、人材確保のために外国人留学生に関する制度が見直されたり、地域の交通ネットワークがうまく連携するような競争政策が検討されていたりなど、新たに手を加えられている施策は少なくない。

2021年からはデジタル田園都市国家構想(DIGIDEN)の会議が開催されるなど、地方格差を埋める具体策の議論が進められている。

ビジネスに地方創生をとり入れるメリット

地方向けのサービスを展開したり本社を地方に移したりなど、ビジネスに地方創生をとり入れる方法はいくつか存在する。では、ビジネスに地方創生をとり入れると、企業にはどのようなメリットが発生するのだろうか。

1.自治体や地元民からの支援を受けられる

事業を展開する地域によっては、その自治体独自の支援制度が用意されている。例としては、税負担が一定期間免除されるものや、補助金・助成金の支給などが挙げられるだろう。

また、進出する地域の活性化に貢献すれば、住民からも支援を受けられるかもしれない。つまり、外部からさまざまな支援を受けられるので、事業の収益性がそれほど高くなくても経営を続けられる可能性がある。

2.コストを軽減しやすい

首都圏に比べてコストを軽減しやすくなる点も、地方で事業を展開する大きなメリットだ。中でも賃貸料は大きく削減できるため、本社や事務所を地方に移すだけでランニングコストをぐっと抑えられる。

ほかにも人件費や仕入れ費、外注費など、地方への移転によって軽減できるコストは少なくない。

3.同業のライバルを減らせる

中小企業がありふれた首都圏や都会では、どのような業種にも強力なライバルが存在する。競合に顧客を取られないように、毎月多額の広告宣伝費をかけている中小経営者も多いはずだ。

その点、地方は企業の数自体が少ないので、競争が激しくない環境でゆったりと事業に取り組める。また、都心部の人材獲得競争で劣っていた企業は、女性やシニア人材を積極的に採用することで、人材不足が解消される可能性もあるだろう。

ただし、地域によっては競争が激しい業種も存在するため、地方への進出前にも市場調査は必須となる。

4.投資家へのアピールにつながる

SDGsや地方創生の概念は投資家にも浸透しつつあり、最近ではESG投資に資金を投入する投資家や機関も増えてきた。ESG投資とは、「環境・社会・ガバナンス」の3つの観点から投資先を選定する手法である。

これらの観点のうち、地域活性化などは社会貢献につながる取り組みなので、ビジネスに地方創生をとり入れると投資家から注目される可能性がある。

ESG投資の国内市場は年々拡大しているため、地方への進出を検討しているのであれば投資家の存在も意識しておきたいところだ。

事例から学ぶ地方創生のポイント

ビジネスに地方創生をとり入れると、企業の経営体制は大きく変化することが予想される。そのため、具体的な施策を計画・実行する前には、以下で紹介するような事例にも目を通しておきたい。

【事例1】地方でのバイオマス発電事業と人材採用/小松製作所

建設機械大手である小松製作所は、世界でもトップレベルのシェアを誇る企業だ。同社は東京都に本社を構えながらも、地方創生を目的として石川県に本社機能の一部を移転させている。

すでにさまざまな施策が進められているが、中でも注目されているのはバイオマス発電事業である。同社は設備投資として約4億円の資金を投入し、石川県内で毎時3,200キロワット相当のエネルギーを生み出すことに成功した。

また、社員の人材教育においては「コマツウェイ総合研修センタ」を県内に設置し、2011年度からは地方採用も積極的に行っている。地方のエネルギー資源だけではなく、人的資源も活用する点はぜひ見習っておきたいポイントだ。

【事例2】積極的な地方採用とイベントへの参加/サイファー・テック

セキュリティシステムなどのIT開発を手がけるサイファー・テックも、地方人材を効果的に活用している。

同社は徳島県の企業誘致である「とくしまサテライトプロジェクト」を利用し、郊外にあたる美波町に自社のサテライトオフィスを構えた。一見するとIT業界からは程遠いエリアに思えるが、オフィスの開設にあたってエンジニアを募集したところ、これまでの採用難が解消されるほど応募が急増した。

さらに同社は地域とのつながりを深めるために、自治体活動や農作業、地域のイベントなどにも参加。本当の意味で地方に受け入れてもらうためには、この事例のように住民と触れ合う機会も積極的に増やすことが必要になる。

【事例3】自社製品を活用したテレワーク/セールスフォース・ドットコム

最後に、テレワークを活用した地方創生への取り組みを紹介しよう。顧客管理システムなどを手がけるセールスフォース・ドットコムは、2015年に業務機能の一部を和歌山県白浜町へと移転させた。

業務にあたっては自社製品のモバイルデバイスを活用しており、テレワークを導入することで問題なく事業を進めている。都心に比べると不便な点はあるが、「通勤のストレスがかからない」「自然が豊かなのでオン・オフの切り替えがしやすい」といった、地方ならではのメリットも多いようだ。

ただし、テレワークやリモートワークを導入する際には、本社との連携やコミュニケーションが重要になる。また、どの業務を地方で行うかや、適した人材のピックアップなども成功を左右するため、地方進出の前には入念に計画を立てる必要があるだろう。

地方創生は今後どうなる?押さえておきたい取り組みや補助金等も紹介

近年叫ばれている働き方改革の影響で、近年ではテレワークの導入企業が増えてきた。また、新型コロナウイルス感染症による影響を避けるために、東京から地方へと本社機能を移す企業も少なくない。

これらの現状を考えると、地方創生は今後ますます進んでいくと予想される。ただし、オフィスに適した建物や設備があるなど、企業の進出に適した地域は限られているため、すべての地方都市が活性化するわけではないだろう。

このような地域による格差は、地方に進出する企業側もきちんと把握しておくことが重要だ。中でも政府や自治体が実施する施策は、地方進出を目指す企業にとって大きな手助けとなる。

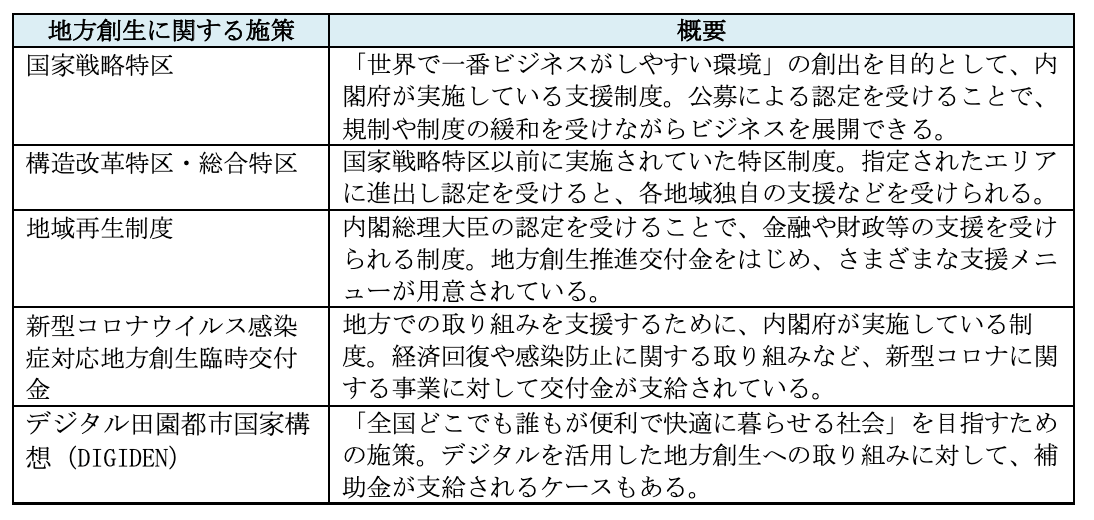

では、具体的にどのような施策に注目すべきなのか、経営者が今押さえておきたいものを簡単に紹介しておく。

上記の中でも地域再生制度は、地方創生に関するさまざまな支援を受けられる制度だ。補助金や交付金のほか、各種手続きや税金の負担軽減、事業に役立つ施設の利用といった支援内容もあるので、うまく活用すれば多角的なサポートを受けられる。

また、地域によっては独自の支援制度が用意されているため、地方創生に興味がある方は各自治体の情報も調べておこう。

事業によっては地方のほうが適している可能性も

これまで都市圏で事業を行ってきた企業にとって、地方への移転はややハードルが高い。しかし、地方進出にはさまざまなメリットがあり、事業内容によっては地方のほうが適している場合もある。

自治体による手厚い支援を受けたり、新たな市場を開拓できたりする可能性もあるので、興味のある経営者はこれを機に地方創生への取り組みを検討してみよう。

地方創生のよくある質問集

地方創生に興味のある経営者に向けて、以下ではよくある質問集をまとめた。より有効な施策を打ち出すために、一つずつしっかりと確認していこう。

Q1.地方創生とはどういう意味?

地方創生とは、活力がある社会の維持を目的として、各地域で住みやすい環境を実現するための取り組みである。少子高齢化による労働力の減少や、首都圏への一極集中が進む日本において、地方創生に取り組む意味合いは大きい。

特に地方企業にとっては、人材不足や後継者問題、市場縮小などの解決にもつながる施策である。

Q2.地方創生はいつから始まった?

国内で地方創生が注目されたきっかけは、2014年5月に公表された日本創成会議によるレポートと言われている。このレポートでは、約半数の市区町村が将来的に消滅すると危惧されており、地方の少子高齢化や医療・介護不足などが指摘された。

この流れを受けて、2015年(※地方創生元年と呼ばれる)には当時の内閣が看板政策として地方創生を掲げた。

Q3.地方創生の具体例は?

地方創生の施策は、「ヒューマン」「デジタル」「グリーン」の3分野に分けられる。

ヒューマン:人材支援、企業誘致、テレワークの推進、子育て世帯の誘致など

デジタル:情報通信基盤の整備、デジタル人材の育成支援、DX化による地域課題の解決など

グリーン:環境情報の共有、関連分野への人材支援、SDGsへの取り組みなど

地方創生は政府だけでの推進が難しいため、企業や個人からの協力も必要になる。

Q4.地方創生のメリットは?

社会全体で地方創生に取り組むと、新たな雇用や街の活性化、投資機会などの創出につながる。また、地方進出を目指す企業にも、コスト削減や競争率の低下、充実した助成金制度などのメリットがある。

近年ではSDGsやESGが注目されているため、企業価値を高める意味でも地方創生は重要テーマになりつつある。

Q5.地方創生は何が問題?デメリットはある?

人口が少ない地方に事業展開をすると、企業には以下のデメリットが生じる。

・会社全体でのコミュニケーションが難しくなる

・取引先や顧客へのアプローチが限られる

・インフラが整っていない地域もある

従業員が地方移住を望んでいない場合は、モチベーションや生産性の低下を引き起こすリスクもある。スムーズに地方へと移転するには、移転後のビジョンや目的を明確にした上で、従業員と十分に対話をする必要があるだろう。

Q6.地方創生の基本的な目標とは?

内閣府は地方創生の基本目標として、以下の4つを掲げている。

1 .稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする

- 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

- 結婚・出産・子育ての希望をかなえる

- ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

なお、具体的なビジョンは自治体によって異なるため、進出先の情報はしっかりと確認する必要がある。

Q7.なぜ地方は衰退した?

地方衰退の要因としては、人口減少や少子高齢化が挙げられる。若い労働力人口が減ると、店舗や事業が維持できなくなるのに加えて、企業は後継者問題にも悩まされやすくなる。

地方経済の低迷は、「企業活動の停止→若者の流出」といった悪循環を生み出すため、日本全体の社会問題として危惧されている。

Q8.企業が地方創生のためにできることは?

地方への進出以外にも、企業が地方創生のためにできることは多く存在する。

・テレワークの導入による地方人材の活用

・若者に向けたインターンシップ(就業体験)の実施

・AIやIoTなどのデジタル技術による地域活性化

・性別や年齢に捉われない地方でのダイバーシティ経営 など

ただし、地方によって抱えている問題は異なるため、貢献したい地域に合わせた計画を立てることが求められる。