ABC分析とは、企業の経営戦略の立案やマーケティングの強化を行うための基本的なデータ分析法の一つで、製品の売上・コスト・在庫などの指標で比重が大きい順に並べ、ランク分けして管理・分析する方法である。本記事では、ABC分析の具体的な手法と活用方法を紹介していこう。

目次

ABC分析とは?

ABC分析とは、製品の売上・コスト・在庫など重視する指標を決め、ウェイトが大きい順にA・B・Cに並べて分類し、管理する方法だ。ABC分析のABCは「アクティビティ・ベースド・コスティング(Activity Based Costing)」。日本語に訳すと「活動基準原価計算」となる。

ABC分析は、さまざまなアイテムを重要度の順に並べてランク分けすることから、「重点分析」とも呼ばれる。これは、ウェイトを大きく占めるアイテムに対して優先的に経営資源を配分したり、施策を実行したりすることで、効率よく売上や利益を向上させるという考え方に基づいている。

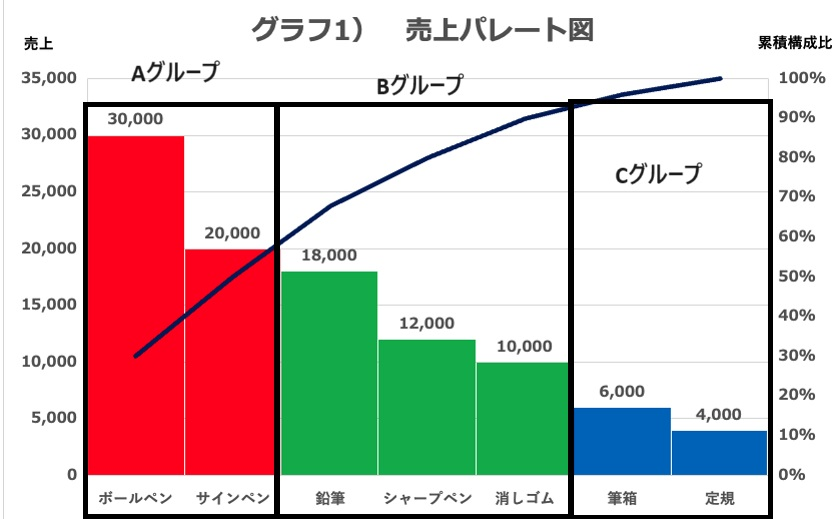

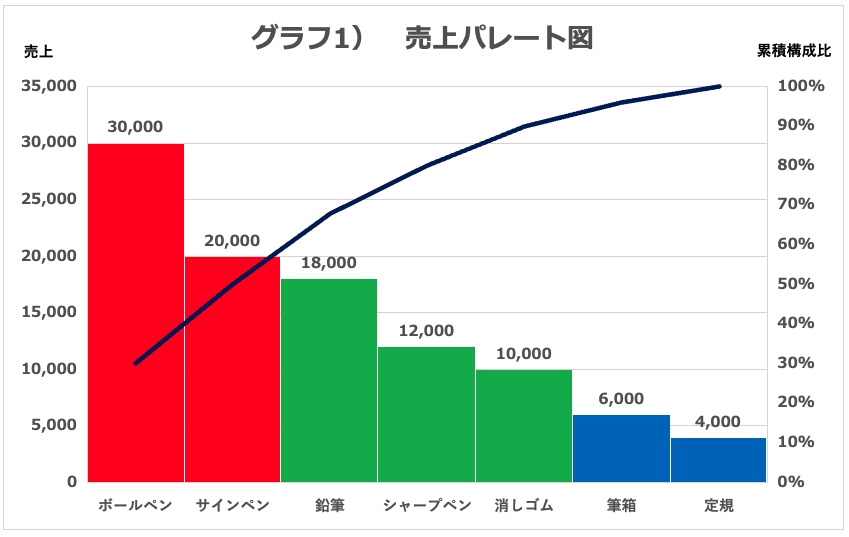

ABC分析は、基本的に商品やサービスの売上構成比および累積構成比を算出し、A・B・Cのグループに分類する。あくまでも一般的な数値だが、累積構成比80%までに入る商品やサービスはA、80~90%までの間に入るものがB、それ以外をCとする。以下は、ある文房具店における売上構成比をグラフ化した図だ。

分類した各グループに対する基本的な対策は、以下のとおりだ。

この例では、売上構成比で示したが、利益構成比で見てみると商品のカテゴリ変動がある可能性もあるため、複数の視点で分析して施策を検討したほうが、より精度の高い対策を講じられるだろう。ABC分析は本来在庫管理で行われていた手法だったが、現在ではマーケティング分野でも広く取り入れられている。

考え方は非常にシンプルだが、企業の経営戦略の立案やマーケティングのためのデータ分析の基本であり、コンサルティング会社などが初期分析としてよく使う手法でもある。ABC分析は、パレードの法則をベースとしているため、パレードの法則についても確認しておく。

パレードの法則

ABC分析は、「パレードの法則」とも言われる、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート(1848~1923)が提唱した「80:20の法則」がもととなっている。80:20の法則とは、「世の中のさまざまな事象は決して平均的ではなく偏りがある」という考え方だ。以下は、パレードの法則の一例である。

- 売上の8割を生み出すのは、2割の顧客である

- 売上の8割を生み出すのは、2割の社員である

- ウェブサイトのアクセスの8割は、2割のページから生まれる

- 業務時間の2割で、8割の結果が生み出される

この考え方をもとに、製品の売上・コスト・在庫などの指標で比重が大きい順に並べ、ランク分けして管理・分析する方法がABC分析だ。

応用範囲の広いABC分析

アイテムを優先度順に並べることで現状を把握し、取り組むべき戦略やビジネスについて簡単に判断できるので、経営やマーケティングなどさまざまな場面で活用しやすい。

例えば、会社の売上の8割が2割の製品の売上で占められているのなら、それらの製品のマーケティングに注力することが、時間やヒューマンリソースなどの経営資源を最も効率的に配分することになり、効率よく売上や利益を向上できる。

重視する指標は、製品別の売上でなくてもよい。顧客別売上や生産コストや販売コスト、在庫数、原材料費率など数値化できるデータで分析する。それぞれの項目をランク付けし、いくつかの項目を組み合わせてあらゆる面から分析することもできる。ABC分析は応用範囲が広いのが特徴だ。

ABCL分析との違い

ABC分析と似た手法にABCL分析がある。ABCL分析とは、従来のABC分析にリピート率を示す「ロイヤルティ(L)」を加えて拡張された分析手法だ。ABCL分析は、商品の販売点数の構成比に基づくABCランク付けとリピート率を組み合わせて評価する。この分析によって、頻繁にリピート購入される商品や、在庫切れを絶対に避けるべき商品の特定が可能だ。

ABCL分析のメリットとしては、商品のリピート購入率を考慮に入れることで、より綿密な在庫管理が可能になる点が挙げられる。ABCL分析によって、企業は売上高に大きく寄与するリピーター顧客を抱える商品を特定し、これらの商品に対して適切なプロモーションや供給計画を立てることが可能だ。

また、商品ごとの販売動向と顧客ロイヤルティの両方を把握することで、在庫過剰や欠品のリスクを減少させ、経営資源の最適化もできる。

ABC分析の目的

ABC分析を行う目的は、主に以下の3点だ。

- 優先するべき商品やサービスの明確化

- 予算・時間・ヒューマンリソースなど、経営資源の再配分

- 効率の良い売上や利益の向上

経営資源は限られている。特に少子高齢化の影響で人手不足はどの業界でも深刻だ。そのような厳しい経営環境の中で利益を上げていくには、ABC分析によって自社の製品やサービスの中でどれが稼ぎ頭なのかを明確にし、効率よく売上や利益を向上させる施策が重要となる。

ABC分析を活用した経営戦略の紹介

ABC分析の具体的な進め方を説明する前に、ABC分析を活用した経営戦略の例として以下の施策例を紹介する。

売上貢献度の高い商品を把握し、マーケティングを強化

ABC分析により、売上貢献度の高いランクAの商品やサービスを把握する。ランクAは、CM強化やDM送付など広告宣伝に力を入れるとともに、実店舗での占有率を見直し、より売れるような対策を講じる。ランクCは、その理由を分析し、刷新するかテコ入れをするかなど、見直す方向で検討する。売上貢献度の高い商品の在庫管理に注力

ランクAの販売機会喪失を防止するため、欠品が発生しないように在庫管理を見直す。入荷周期を短くしたり、1回の発注数を大きくしたりするなど、売れ行きに応じた在庫管理を行う。ランクBやランクCは、欠品してからの発注でも問題ないかを確認し、ランクAより優先順位を落として余ったリソースをランクAに回す。コストが高い項目を見直しする

仕入先を発注金額でランク付け、ランクAでかつコストが高い商品やサービスがないかを見直し、コストをより下げられる余地がないか検討する。例えば、ランクAの仕入れ先にはボリュームディスカウントを打診したり、仕入れ値の安い別の取引先に変更したりするなどの施策を実行する。売上貢献度の高い商品に対する、人材と時間の配分を増やす

ランクCやランクBなど売上貢献度が低いわりに人材や時間など経営資源を多く消費している商品やサービスがないかを見直し、ランクAの商品やサービスに充てる経営資源の配分を確保する。売上貢献度の高い顧客へのアプローチとサービスを強化

ランクAの商品やサービスを主に利用する顧客層を分析し、売上貢献度の高いターゲット層の顧客として対策を検討する。マーケティング施策によるアプローチやアフターサービスの強化など、ターゲット層に響く施策を講じることで、より大きな売上を目指す。商品別の在庫金額、在庫日数をランク付けして、売上貢献度と比較する

商品別の在庫金額・在庫日数をランク付けして売上貢献度と比較し、売上貢献度が低いわりに在庫金額や在庫日数のかかっている商品がないかを見直す。ランクCやランクBの商品で在庫金額・在庫日数を多く占めるものがあれば在庫金額や在庫日数を圧縮し、その分ランクAの在庫金額や在庫日数を増やすなどの施策を実施する。

ABC分析の手順

ここからは、ABC分析の具体的な手順を説明していく。まずは、分析項目を決めてA・B・Cのランクを付けるABC分類から始めよう。それでは、ABC分類とパレート図の作成方法・手順を紹介する。

手順1:ABC分析で商品を分類(3ステップ)

ABC文具店(架空の商店)を例に、製品の売上を指標としてABC分析をしてみよう。

(1) ABC分析を行う前に必要なデータの準備

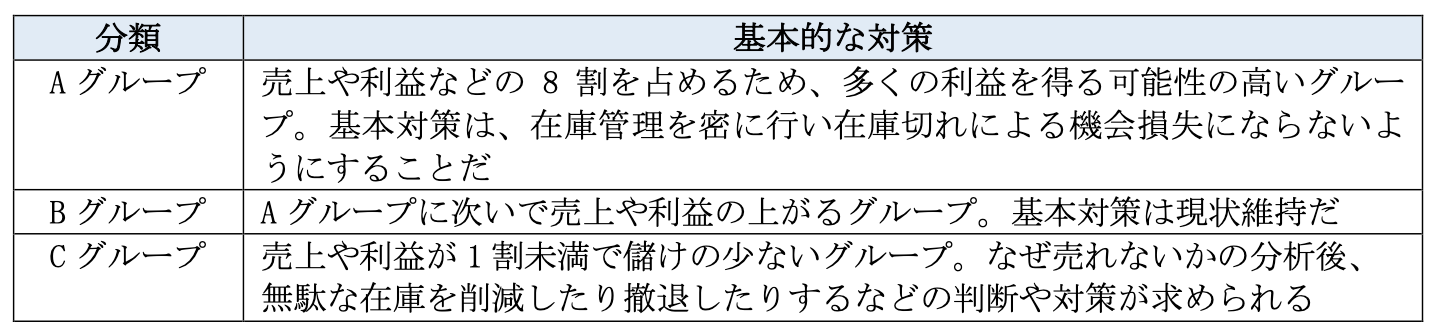

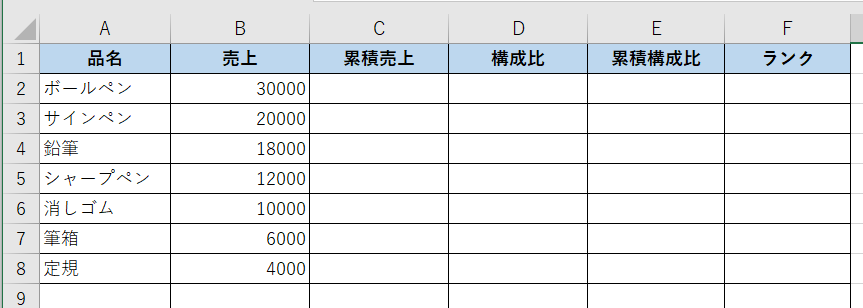

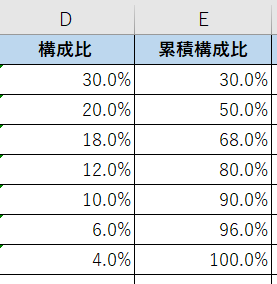

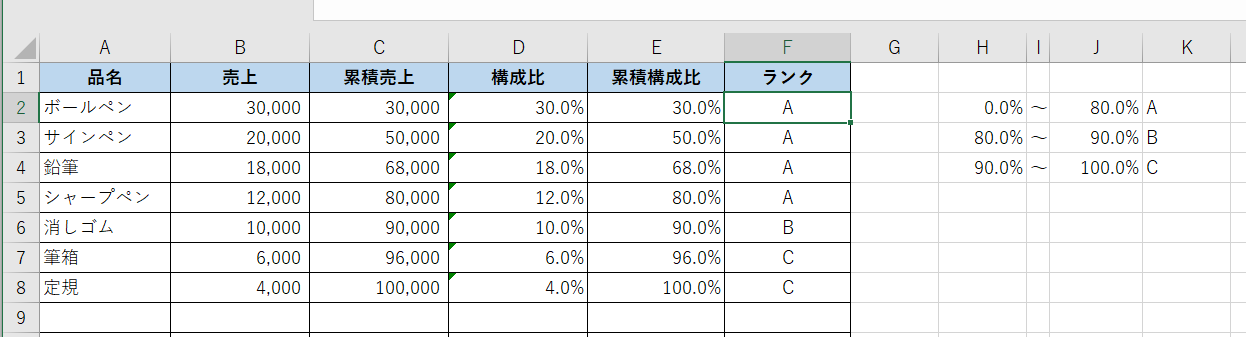

まずは、重要度順にランク分けする。一定の期間の商品別の売上データを抽出し、売上の多い順に並べる。ABC文具店の商品別売上額を降順に並べ、ABC分類をした結果が(表1)だ。

(2)商品ごとの売上構成比を算出

次に、各商品について売上構成比と累積構成比を計算する。全売上額に対して各商品の売上額がどの程度占めているか計算をしたものが売上構成比だ。売上構成比が算出できたら、売上構成比の大きい商品から順番に並べ替えよう。

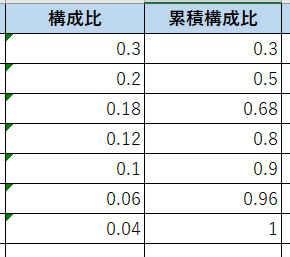

(3)商品ごとの累積構成比を算出

次に累積構成比を算出する。売上構成比1位の商品から順番に売上構成比を足しこんでいくと、最終的にはほぼ100%になる。これが累積構成比だ。この例では、商品ごとの累積売上構成比50%までをランクA、次の40%をランクB、残りの10%をランクCとした。どこでランクを分けるかはあとで変更できるので、細かいところを気にせずに決めておけばいい。

例では売上トップのボールペンが売上構成比30%、サインペンが20%で、この2アイテムで累積売上構成比が50%になるため、これらをランクA(赤文字)。鉛筆、シャープペン、消しゴムまでで次の40%を占めるため、ここまでをランクB(緑文字)。残りの10%をランクC(青文字)とする。

ランクAは、売上貢献度が高い最重要アイテム、ランクBはランクAの次に重要で、ランクCは最も重要度が低いアイテムということになる。

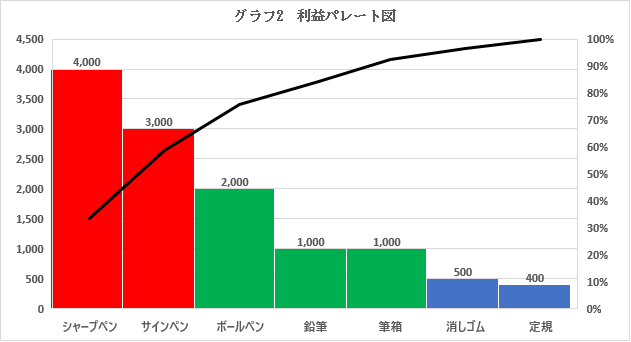

ここまでがABC分類だ。製品の売上は金額だけでなく、数量で分析することもできる。製品によって単価が異なるため、売上金額は売上数量に比例するとは限らないからだ。製品別の粗利額で分類するのも効果的かもしれない。売上が多くても利益額が多いとは限らないからだ。

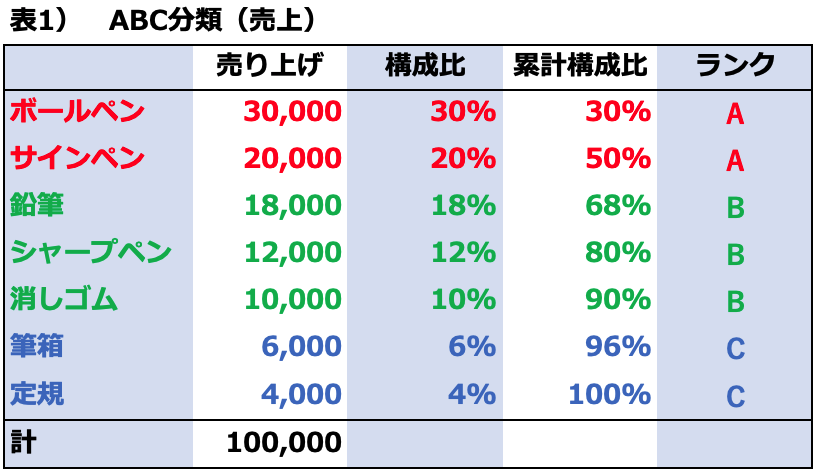

ABC文具店の製品別利益でABC分析した結果が(表2)だ。売上のABC分析と利益のABC分析は一致していない。売り上げではボープペンとサインペンがA分類であったが、シャープペンの利益率が高いため、利益ではシャープペンとサインペンがA分類になった。

売上と利益のABC分析表を組み合わせ、販売数が少なくても利益貢献の大きいものを把握することで、売上と利益を最大化する戦略をとることが可能になる。

ABC分析は、売上、売上の成長率、数量、利益、コスト、在庫、不良品など、ランク付けできるデータ項目なら何でも分析できる。いくつかの観点から、複合的に分析することが可能だ。

例えば、コスト分析では原材料費や人件費、運送費、光熱費などを金額で分類し、累積構成比に応じてランク付けすればいい。在庫分析では、製品の単価や数量、在庫している日数別などで管理できるだろう。不良品分析では、製品別や生産した工場別、ロット別などで管理すればいい。同様に、営業パーソンの成績や工場別の売上なども分析・管理できる。

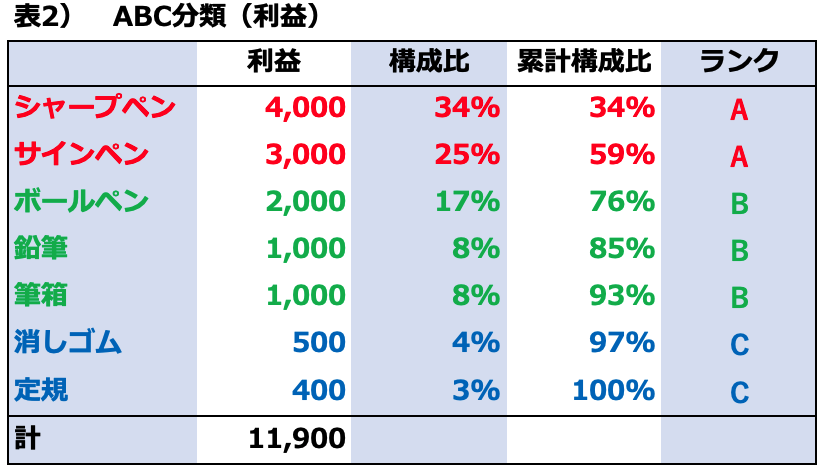

手順2:パレート図の作成

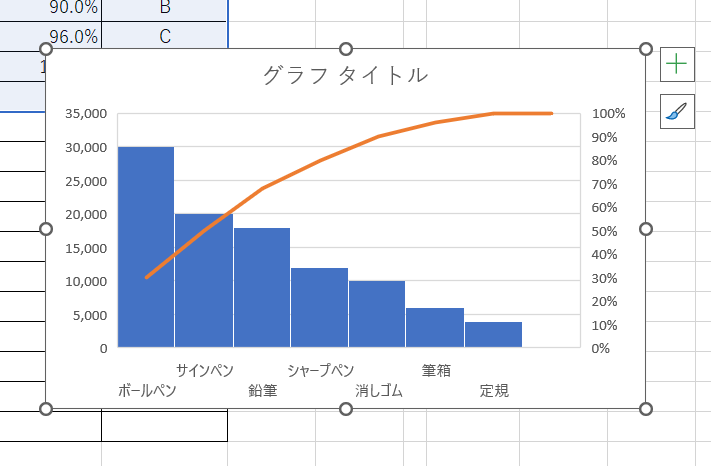

ABC分類の次は、それをベースにパレート図を作成してみよう。 パレート図とは、パレートの法則を図式化した複合グラフで、各商品の売上額や利益額などを表す棒グラフを多い順に並べ、累積構成比を表す折れ線グラフを組み合わせたものだ。パレート図作成の目的は、視覚的にわかりやすく図式化することで重点的に取り組むべき課題をあぶりだし、事業における合理的な判断を促進することにある。

パレート図によって、Cランクに分類された商品よりも、Aランクに分類した商品にリソースを注力するほうがいいことが確認でき、さらにCランクに分類された商品を別の商品に入れ替えたときの売上への影響についてもシミュレーションできる。パレート図のランクの累積構成比や集計期間を変えて変数を調整すれば、より現実的な戦略を立てることができるだろう。

1ヵ月ごと、6ヵ月ごとというように定期的に数値を比較していけば、時系列で施策の効果を可視化できる。視覚的にわかりやすいため、レポートや経営に関するプレゼンテーションにも活用しやすい点もパレート図のメリットだ。

ABC文具店の(表1)のABC分類をベースに作ったパレート図が(グラフ1)で、アイテム別の重要度が一目でわかる。

さらに、(表2)の利益別のABC分析をもとに作ったパレート図が(グラフ2)だ。それぞれの項目における重要度をわかりやすく可視化できている。

このように、数値だけではわかりにくい重要度が、パレート図を作成すること認識しやすくなる。パレート図は、ABC分類を見える化したものと言えるだろう。

エクセルで簡単にできるABC分析のデータ入力とグラフ作成方法

ABC分析は、エクセルの機能を使えば簡単に進められる。以下、エクセルを使用したABC分析の手順を解説していく。

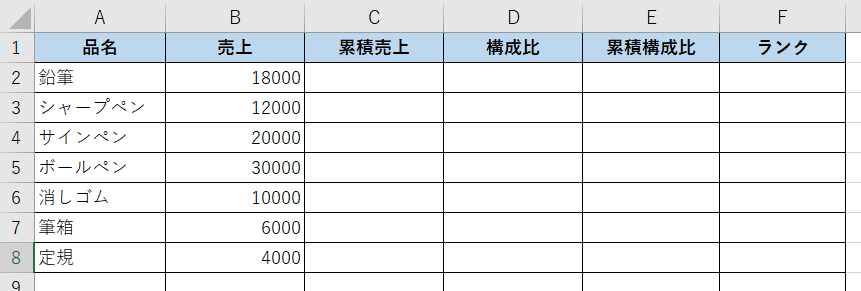

ABC分析を行うための準備(フォーマットと数式)

ABC分析を行うために数式入りのフォーマットを作成しよう。まずは、品名・売上・累積売上・構成比・累積構成比・ランクの列を持った表を作成する。

(表3)ABC分析を行うためのフォーマット

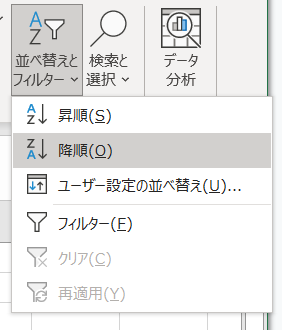

さらに品名と売上を入力しよう。品目ごとに売上高のデータを入力したあと「売上」の列を選択。リボンメニューの「並べ替えとフィルター」より「降順」を選択すると、売上の多い順に並べ替えできる。

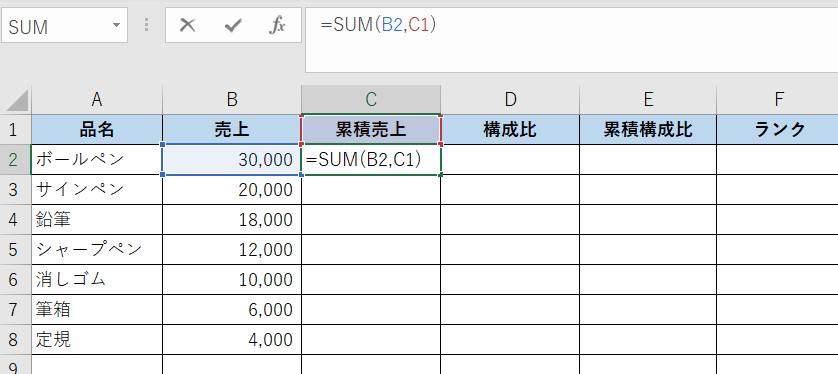

並べ替えが完了したら累積売上を算出しよう。累積売上の一番上の空欄を選択して以下のようにSUM関数を入力する。

・累積売上:=SUM(B2,C1)

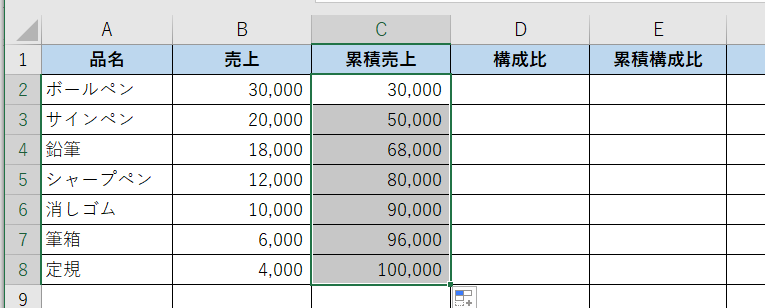

SUM関数を入力したらデータのある行までドラッグして関数をコピーする(オートフィル)だけで自動的に累積売上が計算される。

次に構成比・累積構成比の各一番上の行にそれぞれ以下の数式を記載する。

- 構成比:=B2 / SUM($B$2:$B$8) →「8」は、データのある行数により変更する

- 累積構成比:=SUM(D2,E1)

同じようにオートフィルを使用して構成比・累積構成比の数式をコピーしよう。

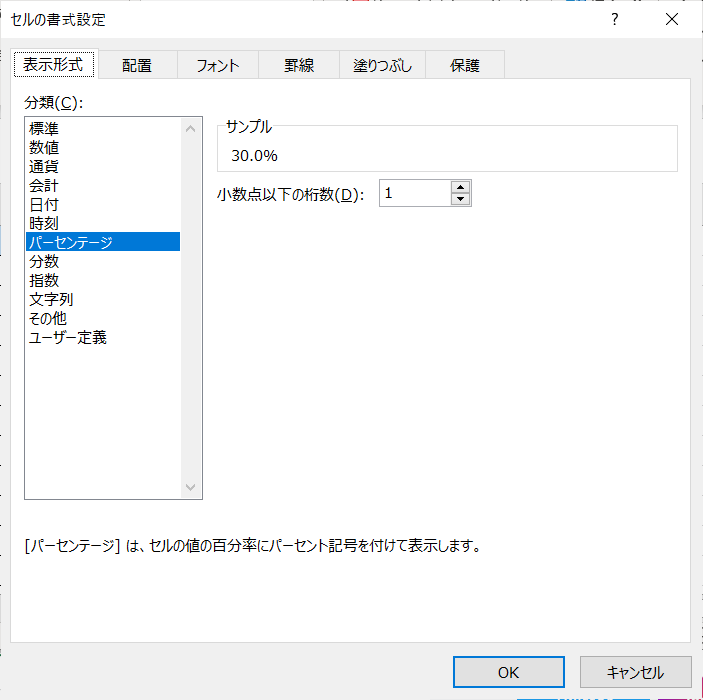

このままでは、パーセンテージの表示にならないため、構成比・累積構成比のデータ部分を選択して「セルの書式設定」ダイアログを開き、以下のように設定する。

これで構成比・累積構成比の算出まで完了した。

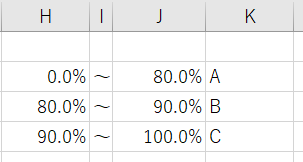

最後にランクを表示させよう。まず以下のようにABCランクの情報を指定しておく。

上記のパーセント表示部分も、先ほどと同様に「セルの書式設定」で「パーセンテージ」にするよう注意してほしい。次にVLOOKUP関数を使用してランク計算をする。ランクのデータ一番上のセルに以下の数式を設定する。

・ランク:=VLOOKUP(E2, $H$2:$K$4, 4, TRUE)

オートフィルで数式をコピーすれば、ABC分析のフォーマットと数式は完成だ。あとは、売上の部分を利益額にするなど、必要に応じて入力値を変えて活用する。

ABC分析のデータ入力方法と注意すべきポイント

上記のフォーマットを使用する際は、必要なデータを品名と売上の列に入力するだけで自動的に計算される。ただしデータの行数に合わせて構成比の数式を変更する必要がある点には注意したい。またランクA~Cまでの割合は、必要に応じていろいろと変えてみてほしい。

ABC分析のグラフ作成方法

ABC分類とパレート図の作成は、エクセルなどの表計算ソフトで簡単にできる。高度なシステムやソフトウェア、データベースは必要ない。個別アイテムのデータをエクセルに入力し、降順に並べ変え、累積構成比を出せばABC分類は完了する。

パレート図の作成方法

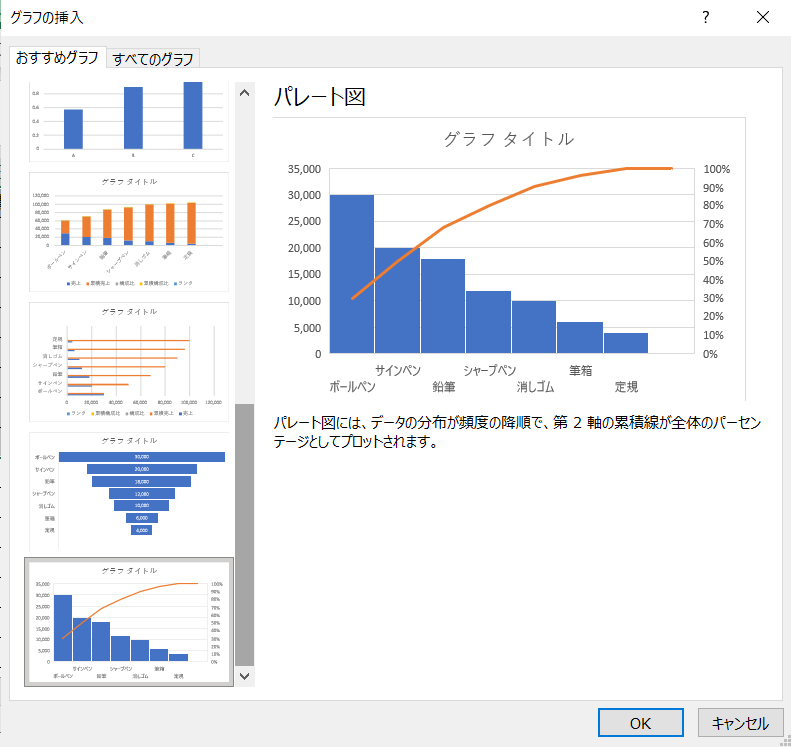

エクセルのグラフ作成のテンプレートには「パレート図」がある(図1)ため、ABC分類ができていればエクセルが瞬時に作成してくれる。おそらくエクセルを使い慣れた人なら、数秒で終わる作業だろう。

まず「挿入」メニューより「おすすめグラフ」をクリックすると、「グラフの挿入」ダイアログが表示される。

左側一番下にパレート図があるので選択してOKするだけでパレート図が完成する。

(図1 エクセルで作成するパレート図)

グラフタイトルやグラフの見せ方は、見やすいように修正しよう。

ABC分析のメリット

パレート図でランク分けした分類を可視化したことにより、どのようなことが可能になるのだろうか。また、ABC分析のメリットもあわせて紹介する。

製品やサービスの重要度を把握

ABC分析の最大のメリットは、さまざまな項目で比較、分析でき、簡単かつ合理的に製品やサービスの重要度を把握できることだ。ABC分析による現状の可視化で、注力すべき製品を即座に確認でき、増産やコストコントロールなどに活かせる。

例えば、Aランクである売れ筋商品は顧客の目につきやすい場所に陳列したり、陳列する面積を拡大したりする戦略を実行する。販売に時間や人材をより多く配分するときの判断材料となるはずだ。一方、ランクCの製品は、陳列面積を減らしたり、取扱数や在庫数を減らしたりするという戦略を実行することになる。ランクCの売上が上がらないようならば、取り扱いをやめる、もしくは別の商品に入れ替えるといった思い切った改善をしたほうがいいかもしれない。

コストコントロールにおいては、ABC分析により現在のコストの配分比率を把握し、重要度に応じたコスト配分への改善を促すことができるだろう。

在庫管理の指標として活かせる

ABC分析は、在庫管理にも活かせる。ランクAの商品確保を最優先とし、欠品することがないようにしなければならない。ランクCやランクBの在庫数を減らしその分をランクAに回すといった施策がメインとなるだろう。

ターゲット層の把握

ABC分析を行うことで売れ筋商品が明確になると同時に、その商品をよく購入しているターゲット層も明確になる。自社の商品をよく利用するターゲット層を把握することで、より効果的な広告・宣伝を打つことも可能だ。

ABC分析を現状の分析でなく将来の売れ筋商品へと役立てる

現状をわかりやすく把握できる点がABC分析のメリットだが、今後の販売戦略などにも応用できる。どのような製品が、ランクAになるかを分析することで商品開発にも活かせるし、ランクB、Cの商品を見せ方やマーケティングを変えることで、ランクアップを図ることができる。また、売上貢献度の高い顧客を年齢層などでランク付けすることで、新規顧客の創出にも活用できる。

ABC分析の注意点

ABC分析は便利だが、安易に使用すると思わぬ落とし穴がある。利用する際の注意点についても確認しておこう。

流行や特需の影響を受けていないか確認

ABC分析で注意しなければならないのは、ランクAのなかに流行や特需などで一時的に売上が急増したものが含まれていても判別できないことだ。このような商品は、時間の経過とともに売上が落ちてランクが下がるケースが多い。ABC分析は、あくまでも各アイテムの重要度を可視化するためのものであり、その結果は自分の目でしっかりと確認しなければならない。

一時的な売上増を把握するためには、期間を変えて分析・比較することも大切だ。

季節限定など集客用の商品はランクが低くても重要

季節限定や集客用の商品は、ランクが低くても販売戦略上重要な位置を占めるケースが多い。安易にランクが低いからと切り捨てず、ランクが低くなっている理由を確認し、季節限定や集客用ならそのまま販売し続けるなどの判断が必要だ。

ランクCの商品も軽視し過ぎない

ランクCの商品も軽視し過ぎないことも注意が必要である。ランクCの商品が重要な理由は、ロングテールの法則(後述)と密接に関連する。ランクCの商品は、一見すると売上の大部分を占めないかもしれないが、多様な顧客のニーズに応えることで全体の売上を支える重要な役割を果たす。

例えば、特定のニッチ市場向けの商品がランクCに含まれる場合、それらは特定の顧客層から高い支持を獲得し、Aランク商品の販売促進につながることもある。また、ランクCの商品群は安定した需要を持ち、市場の変動に強い安定した収益源となる可能性もあるだろう。ランクCの商品を適切に管理し、プロモーションや価格戦略を見直すことでも、全体の売上向上に寄与する可能性が大いにある。

利益の最適化も検討する

ABC分析を通じて売上の高い商品を特定することは有益だが、最も重要な点は利益の最大化だ。たとえAランク商品が多く売れても、その利益率が低い場合は経営にとって厳しい状況が続くかもしれない。ABC分析を実施する際には、同時に商品の利益率についても見直すことが重要となる。

利益率の最適化施策としては、コスト削減と価格戦略の再考の両面から検討したい。原材料や製造過程でのコストを見直し、よりコスト効率の良い方法を採用することで利益率を向上できる。コスト削減の例としては、バルク購入やサプライヤーとの再交渉により材料コストを下げたり、製造工程を改善して効率を上げたりするなどの方法が考えられるだろう。

価格戦略の再考では、まず市場調査を行い、競合との比較を通じて商品の適正価格を見極めたい。高価格帯の製品の場合、その価格が顧客に受け入れられる付加価値(例えば、独自の技術やサービスなど)を提供しているかを評価し、必要に応じて価格調整を行う。価格調整によって、売上は保持しつつ利益率を高められる。

ネットショップ(Eコマース)におけるABC分析

ネットショップの場合は、ABC分析の活用方法が異なるので紹介する。

ネットショップではABC分類が優れているとは限らない

現在は、ネットショップ(Eコマース)全盛の時代になってきた。Eコマースでは、在庫を維持するコストを抑えることができ、商品のディスプレイのスペースも必要としない。A分類でないC分類やD分類に属する「死に筋商品」であっても、販売や在庫管理にそれほどコストをかけずに売上や利益に貢献できる。今までと同じ項目だけのABC分析では現状を正しく把握することは難しいかもしれない。

ロングテールの法則

たとえば、ABC文具店のネットショップでは、ありとあらゆる商品を探すことができるならば、文房具の愛好家に支持されるサイトになる可能性がある。商品一つひとつの売上は少なくても、商品の種類を増やし、それらを合わせれば利益にも貢献する。これをロングテールの法則という。

ABC分類では、死に筋商品を重視していなかったが、ネットショップにおいては多くの商品を提供できることも戦略の一つと考えられる。むしろ「死に筋商品」を含めた多くのラインナップを持つことで、顧客を引きつけることもできるのだ。

その場合は、売上、数量などよりも、アクセス数、アクセスした顧客の行動、コンバージョン率(成約率)、利益などについて、違った見地からABC分析をすることで、ロングテール戦略をより効率的に運営することが重要だろう。

ABC分析は重点的に注力する商品を明らかにし、スムーズな経営判断を促進

ABC分析について、手法や手順、メリットおよび具体的な活用事例などを紹介した。ABC分析は、さまざまな項目で分析することにより現状を的確に把握できる分析方法であり、活用すれば効率よく売上向上に向けた施策を実施できる。この機会にABC分析を始めてみてはいかがだろうか。

ABC分析に関するQ&A

Q.ABC分析を利用すると何がわかる?

A. 自社の商品やサービスのなかで「売上貢献度の高いもの」「利益率の高いもの」が判別できるようになる。用いられる指標は、売上高だけでなく売上数・在庫金額・利益額などさまざまなものがあり、経営戦略見直しの指針となるだろう。

Q.ABC分析の分け方を知りたい

A.ABC分析の基本的な分類方法は、商品やサービスの売上構成比および累積構成比を算出し、A・B・Cのランクに分類するという手順だ。一般的に累積構成比80%までに入る商品やサービスはランクA、80~90%までの間に入るものがランクB、それ以外をランクCとする。

Q.ABC分析の計算方法を知りたい

A.ABC分析の計算方法の手順は、以下の5ステップだ。

- エクセルで分析したいデータ(品名・品番と分析したいデータのセットを記載する

- 分析したいデータを降順で並べ替える

- SUM関数でデータの累積値を入力したあと累積割合を算出する

- VLOOKUP関数を使ってABCのランク付けを行う

- 必要に応じてエクセルのグラフを挿入してパレート図を作成する

Q.ABCL分析とABC分析の違いは?

A.販売点数構成比を使用したABC分析に対して、リピート率を商品ロイヤルティ(L)として追加した分析手法をABCL分析という。ABC判定とリピート率の両方を確認することで、リピーター対策の有効な商品が明確になり、「在庫管理で欠品させない」「販促により注力するべき」といった対策がとれるようになる。

Q.ABC分析はどんなときに使う?

A. 売上貢献度の高い商品を把握、マーケティング強化、売上貢献度の高い商品の在庫管理に注力、コストが高い商品の見直し、売上貢献度の高い商品に対する人材と時間の配分増加、売上貢献度の高い顧客へのアプローチとサービスを強化などさまざまな場面で使える。

Q.在庫管理におけるABC分析とは?

A. 在庫管理において、ABC分析は在庫商品の金額や売上などの指標の中から重視する評価軸を決め、商品を累積構成比の多い順にA・B・Cにグループ分けして重要度・優先度を明確にし、在庫調整をするために用いられる。基本的にAグループは、常時在庫があるように調整し、Cグループの商品は余剰在庫を削減するなどの対策を検討する。

文・THE OWNER 編集部