アートと音楽が交わり、重なりあうところに、何が生まれるのか。現代アートと音楽の関係性を読み解く連載。第1回は、20世紀のビジュアルアートと音楽の交錯を振り返る。

目次

ジャンルを超越するアート

これって、絵画?彫刻?建築?……ひとつのジャンルに限定できない芸術作品を呼ぶとき、便利な言葉がある。「アート」だ。定義が曖昧であるゆえに、無限の広がりを感じさせる言葉。

1917年、マルセル・デュシャンの《泉》という、サインをした男性用小便器が“作品”として発表されたのが、現代アートの始まりと言われている。同じ頃、“反芸術”を掲げて既成概念を破壊するダダイズムが登場。芸術の表現形式はまたたく間に多様化し、パフォーマンスやインスタレーションなど、「アート」としか定義できないような作品が相次いで現れた。そこに見られる“ジャンルの超越”は、いわゆるビジュアルアート(視覚芸術)という枠組みすら超えて、演劇、音楽、文学、映画などとの境界も不明瞭にしていく。

同じように、アートを生み出す表現者は「アーティスト」と呼ばれるようになる。万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチに限らず、ひとりのアーティストがさまざまな分野で才能を発揮することは少なくない。また、愛好する詩や楽曲が創作活動に影響を与えることもある。

「アート×音楽」の探求については、とりわけ20世紀以降、さまざまなアーティストが取り組んできた。どのような試みが行われてきたのか、5つの具体例を挙げて振り返ってみよう。

※「アート」を広義の「芸術」と捉えれば、そもそも音楽はアートに含まれるが、ここでは絵画や彫刻を主とする「ビジュアルアート」の意味で話を進める。

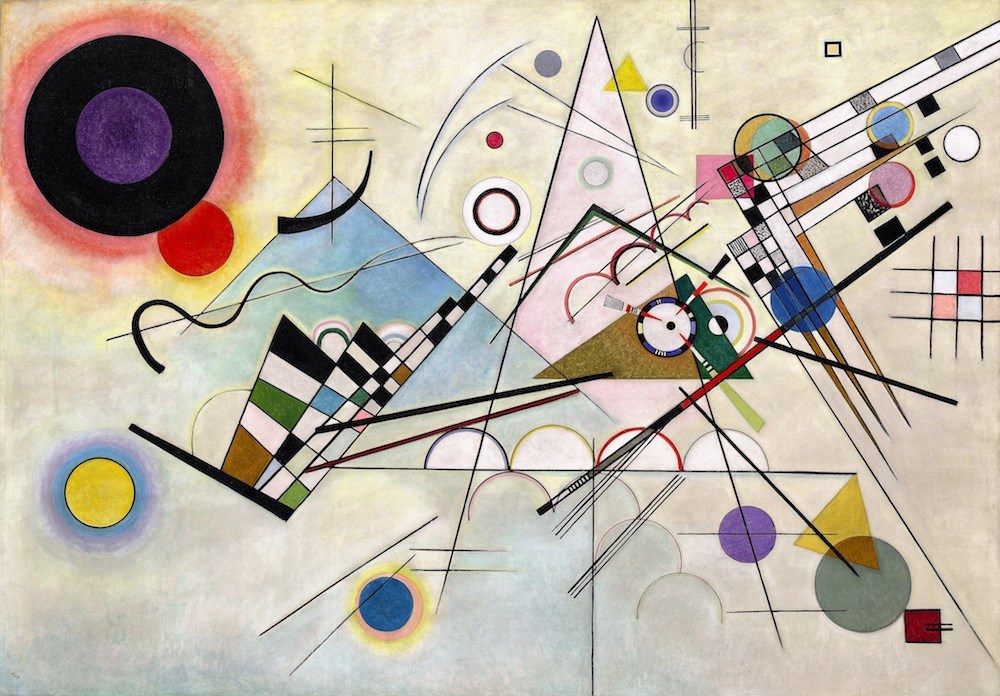

ヴァシリー・カンディンスキーと共感覚

ヴァシリー・カンディンスキー(1866-1944)は、抽象絵画の祖として知られているが、そのインスピレーション源には音楽があった。作品タイトルにも「インプロヴィゼーション(即興)」「コンポジション(作曲)」など、音楽を想起させる語が用いられている。

ロシア生まれのカンディンスキーは、もともとモスクワ大学で法律と経済を学んでいたが、30歳の時に画家に転向することを決意。きっかけとなったのは、2つの芸術との衝撃的な出会いだった。ひとつは、クロード・モネの絵画《積みわら》。もうひとつが、リヒャルト・ワーグナーのオペラ《ローエングリン》である。カンディンスキーは幼少期からピアノやチェロを嗜み音楽に親しんでいただけでなく、共感覚を持っており、色に音を聞き音に色を見たと言われている。オペラ鑑賞時のオーケストラの演奏が、色彩や線となって頭の中に現れたという。

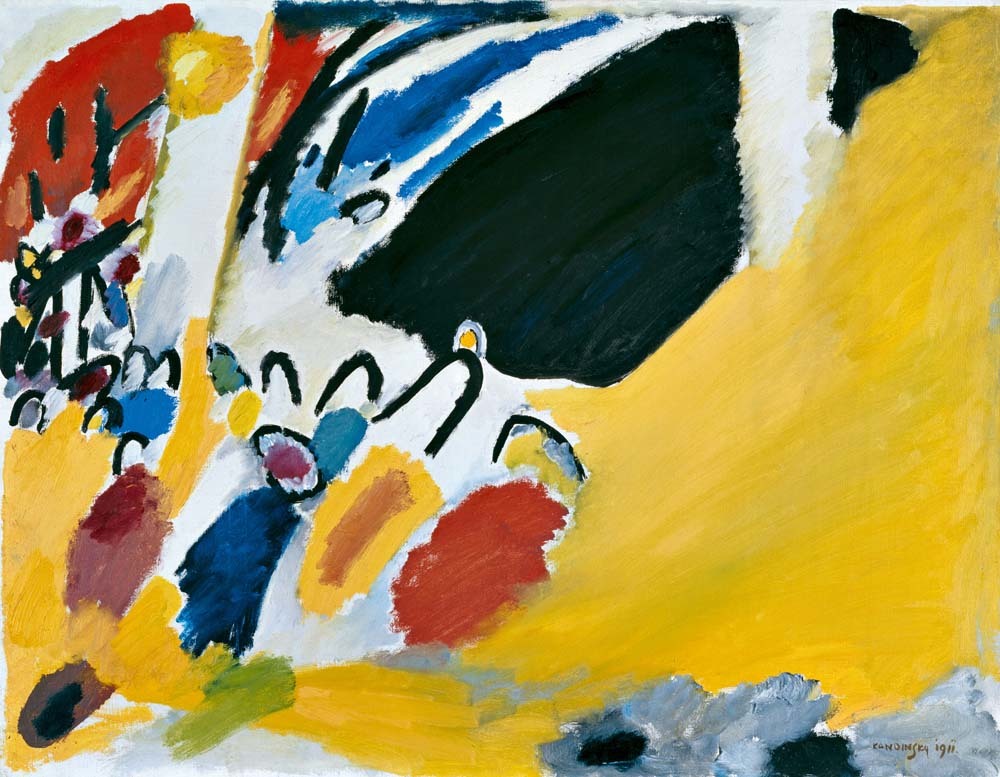

画家になってから大きな影響を受けたのは、ウィーンの作曲家アルノルト・シェーンベルク。1911年、コンサートでシェーンベルクの楽曲を聴いたカンディンスキーは、感動をすぐさま絵画にし、《印象Ⅲ(コンサート)》と名付けた。

グランドピアノを思わせる黒い図形など、目に見えるものの形を写し取った部分もあるが、全体を包み込むように広がる黄色は、具体的なモノではないだろう。おそらく、音楽の盛り上がりや会場の熱気といった目に見えないものから、カンディンスキーの頭に浮かんだイメージである。こうして音楽を平面に落とし込み、視覚的に表現しようとする試みが、やがて純粋な抽象画へと向かっていく。

シェーンベルクは、無調や十二音といった革新的な音楽技法でも知られる。理論家としても有名なカンディンスキーは、シェーンベルクが実践したポリフォニーに触発された。ポリフォニーとは、音楽の要素(音階、旋律、ハーモニーなど)を解体し、独立したそれらを重層的に響きあわせるというもの。カンディンスキーはこれを絵画に応用し、形態、色彩、色調によるポリフォニーを実現しようとした。

パウル・クレーと武満徹

パウル・クレー(1879-1940)といえば、シュルレアリスムに通じる素朴な線描と、柔らかな色彩のハーモニーが特徴だ。自由な線の動きやリズミカルな色面構成を見ていると、音楽が聞こえてきそうな気がする。それもそのはず、そもそもクレーは音楽家として活動していた。

音楽教師の父親と声楽家の母親のもとに生まれたクレーは、古典から現代音楽まで造詣が深い。7歳でバイオリンを習い始め、11歳の頃には地元のプロオーケストラに参加。画家になってからも演奏を続け、ピアニストの女性と結婚し、常に音楽に囲まれた生活を送っていた。クレーの絵画に音楽的な要素が多く含まれているのは自然なことと言える。

画像引用:https://guchini2.exblog.jp/

クレーは、総合的な芸術教育機関バウハウスで教鞭をとり、実技の指導だけでなく芸術理論の講義を行った。クレーの有名な言葉に次のようなものがある。

芸術の本質は、見えるものをそのまま再現するのではなく、目に見えないものを見えるようにするものである。

生まれては消えるメロディやリズムは、クレーの手にかかれば、たしかに目に見えるようになった。

このクレーに傾倒していたのが、現代日本を代表する作曲家・武満徹だ。武満はクレーについての論考を発表したり、クレーの絵画をモチーフにした曲を創作したりした。クレーの《All in Twilight》を見て作曲したのが《全ては薄明かりの中で》というギター曲である。

武満は、絵画のように自由な形の「図形楽譜」も採用しており、ここにも違った方法での「アート×音楽」のアプローチを見ることができる。そもそも楽譜は、音楽を視覚的に表す手段の元祖であり、中世のグレゴリオ聖歌の装飾写本などにはアート作品のような美しさがある。アートと音楽は相互に交わっているのだ。

画像引用:http://www.musicappreciation.com/

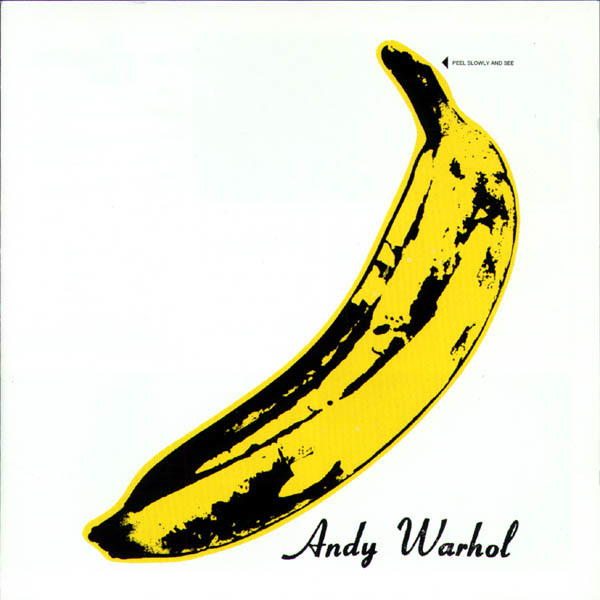

アンディー・ウォーホルとアルバム・ジャケット

マリリン・モンローやキャンベル・スープ缶のイメージとともに知られるアンディー・ウォーホル(1928-1987)は、大衆文化・大量消費社会を主要なテーマとするポップアートの騎手。絵画制作だけでなく、音楽、雑誌、映画など幅広いプロデュース業を行っており、アルバムジャケットのデザインも数多く手がけている。

中でも有名な仕事が、ロックバンドのヴェルヴェット・アンダーグラウンドのプロデュースだ。ウォーホルに見出されたこのバンドは、1967年、レコードアルバム『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ』でデビューを飾る。1本のバナナとウォーホルの名前が描かれたシンプルなジャケットは、ウォーホルの代表作のひとつとなった。

画像引用:https://www.anothermag.com/

実はこのジャケット、ある仕掛けが施されている。バナナ上部に“Peel slowly and see(ゆっくりはがして見てごらん)”の文字があり、指示にしたがってシールをはがすと実が現れる仕組みだ。

画像引用:https://www.anothermag.com/

ウォーホルがバンドの音楽性をどれだけ尊重していたかは分からないが、すでにウォーホルに知名度があったこともあり、ジャケットが話題を呼んだことは間違いない。ミュージシャンや音楽ファンの興味を引き、アートと音楽をつなぐ役割を果たした。

MoMA(ニューヨーク近代美術館)のコレクションには、この通称「バナナジャケット」のほか、ローリング・ストーンズのオリジナルアルバム『スティッキー・フィンガーズ』(1971)など、ウォーホルがデザインしたジャケットが収蔵されている。つまり、これらは単なる商品ではなく、アートとして認められているのだ。

画像引用:https://www.antiquesandthearts.com/

各界の有名人を描いたポートレート・シリーズでも、ミック・ジャガーやプリンスなど、音楽界のスターが多く扱われている。誰でもレコードを買える時代、音楽はウォーホルにとって、大量に消費される大衆文化を象徴するもののひとつだったのだ。

ゲルハルト・リヒターとジョン・ケージ

ドイツ最高峰の画家と言われるゲルハルト・リヒター(1932- )は、アメリカを代表する現代音楽家ジョン・ケージの考えに共感を示している。代表的なのが、自己を超越するものとしての“無”の概念。リヒターは絵画での“無”の表現として、灰色だけで画面を覆い尽くす「グレー・ペインティング」シリーズを展開した。

画像引用:https://www.gerhard-richter.com/

ケージは「私にはなにも言うことはない。だからそのことを言う」と宣言し、歴史に残る実験的な楽曲《4分33秒》を発表。3楽章からなる楽曲だが、全ての楽器の楽譜には「TACET(休み)」とだけ書かれている。オーケストラの演奏者はステージに登場し、楽譜に従って4分33秒間休止し、何も演奏することなくステージを去る。

《4分33秒》は、ケージの言葉どおり“何もない”ことを表しているが、それだけではない。観客が呼吸したり姿勢を変えたりする時の、微かな物音に意識を向かわせることで、偶発的な要素を取り入れようとする試みでもあった。この“不確定性”の追求は、現実を不確かなものとして捉えようとしたリヒターの試みに通じる。

2007年の第52回ヴェネツィア・ビエンナーレでリヒターが発表したのは、その名も《ケージ》という6点のペインティングシリーズ。絵具を大胆に削り取られることで偶然性を帯びた画面は、ケージの曲を聴きながら制作された。

2021年、ニューヨークのガゴシアン・ギャラリーで、《ケージ》の展示空間で音楽やダンスのパフォーマンスが実施された。この動画では、4分44秒あたりから歌とギターのパフォーマンス、14分27秒あたりからダンスと音楽のパフォーマンスが始まる。さらにリヒターの制作風景も見ることができるので必見だ。

音楽からインスピレーションを得て生まれた絵画が、新たなインスピレーション源になるーージャンルを横断したコラボレーションによって、アートの可能性が広がっていく。

ジャン=ミシェル・バスキアとバンド活動

早逝した20世紀の巨匠、ジャン=ミシェル・バスキア(1960-1988)。ストリートから出発したバスキアは卓越したセンスの持ち主で、ファッションアイコンとしても高い人気を誇る。

ニューヨークのナイトクラブに通い、同世代のアーティストやミュージシャンたちとの親交を深めていったバスキアにとって、音楽はもはや生活の一部だったのかもしれない。画家として名が知られ始めるのは1981年頃だが、それより前の1979年、ヒップホップ黎明期の重要人物マイケル・ホルマンとともにバンドを結成。幼少より愛読していた医学書『グレイの解剖学』からとった「GRAY」というバンド名でライブを行っていた。

当時レコード化には至らなかったが、サンプル音源などをもとに再構成してまとめたアンソロジー盤が、2010年に『Shades Of…』として発売された。アルバムジャケットにはバスキアの作品が採用されている。ノーウェーブやインダストリアル、フリージャズといった当時の前衛的な要素を取り入れた音楽で、バスキアが活躍していた頃のニューヨークの雰囲気を感じることができる。

絵画が認められ始めると、バスキアはバンドを脱退してしまう。しかし、音楽を愛する気持ちは変わらず、制作時には常にジャズミュージックをかけていた。特に好んだのはチャーリー・パーカー、マイルス・デイヴィス、デイジー・ガレスピー。

バスキアの絵画に見られる型にとらわれない自由なタッチは、ジャズのアドリブを思わせる。その中に繰り返し現れる王冠などの定番モチーフは、ミュージシャンごとの得意のアレンジにたとえることもできる。20世紀を代表するアートが生まれた背景には、その時代のカルチャーを先導する音楽の存在があったのだ。

このほかにも、アーティストたちは思い思いに音楽を愛し、音楽に影響を受け、音楽を創作活動に取り入れてきた。21世紀に入って、その試みはさらに複雑化し、アートと音楽の境界はより曖昧になっている。次回からは、「アート×音楽」を探求する個々のイベントを紹介していく。

第2回は、即興音楽とアートのフェスティバル「JAZZ ART せんがわ」を取り上げる。前衛的なセッションから、どのようなアートが繰り広げられるのだろうか。

ANDARTではオークション速報やアートニュースをメルマガでも配信中。無料で最新のアートニュースをキャッチアップできるのでぜひ登録を検討いただきたい。

文:稲葉詩音