エビングハウスの忘却曲線は、人の記憶と時間の関係性を表したグラフである。学習効果を高めるには、記憶のメカニズムを踏まえて計画を立てなければならない。本記事では企業の人材育成とも結びつけて、エビングハウスの忘却曲線の概要やポイントを解説する。

目次

エビングハウスの忘却曲線とは?

エビングハウスの忘却曲線とは、人が忘却するメカニズムを端的に表したグラフだ。ドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウス(Hermann Ebbinghaus)が考案したものであり、中長期の記憶や忘却の仕組みを示す参考文献として、現在でも多方面で活用されている。

エビングハウスは1879年から、無意味綴り(意味をもたない文字などの並び)を使った実証実験を始めた。その結果、無意味綴りの長さと学習回数に関数関係が見つかったことから、エビングハウスの忘却曲線は考案されたといわれている。

ビジネスとの関係性

エビングハウスの忘却曲線は、中高生の勉学や資格取得などの学習面に活用されることが多い。記憶定着に有効な復習方法が分かれば、テストや試験までの学習計画を立てやすくなるためだ。

ただし、専門的な知識・スキルが必要になる業界では、ビジネスとの関係性も深いと考えられる。エビングハウスの忘却曲線をもとに最適なカリキュラムを組めば、人材教育のコストや手間を抑えられるかもしれない。

例えば、社内教育や外部のセミナーを受けた後に、エビングハウスの忘却曲線をもとにした復習プログラムを実施すると、効率的にスキルアップを図れる可能性がある。また、経営者や教育担当者自身の学習にも活用できるため、本記事で仕組みや活用のポイントを押さえておこう。

意外と誤解されがち? エビングハウスの忘却曲線の意味

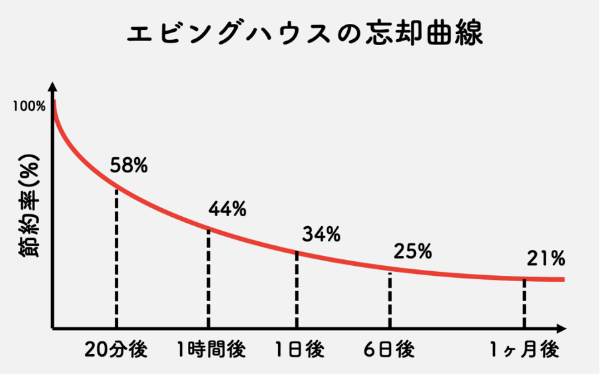

エビングハウスの忘却曲線は、復習にかかる時間を表したグラフである。縦軸は「節約率」、横軸は「時間」を取っており、グラフ全体を見ると反比例の形をしている。

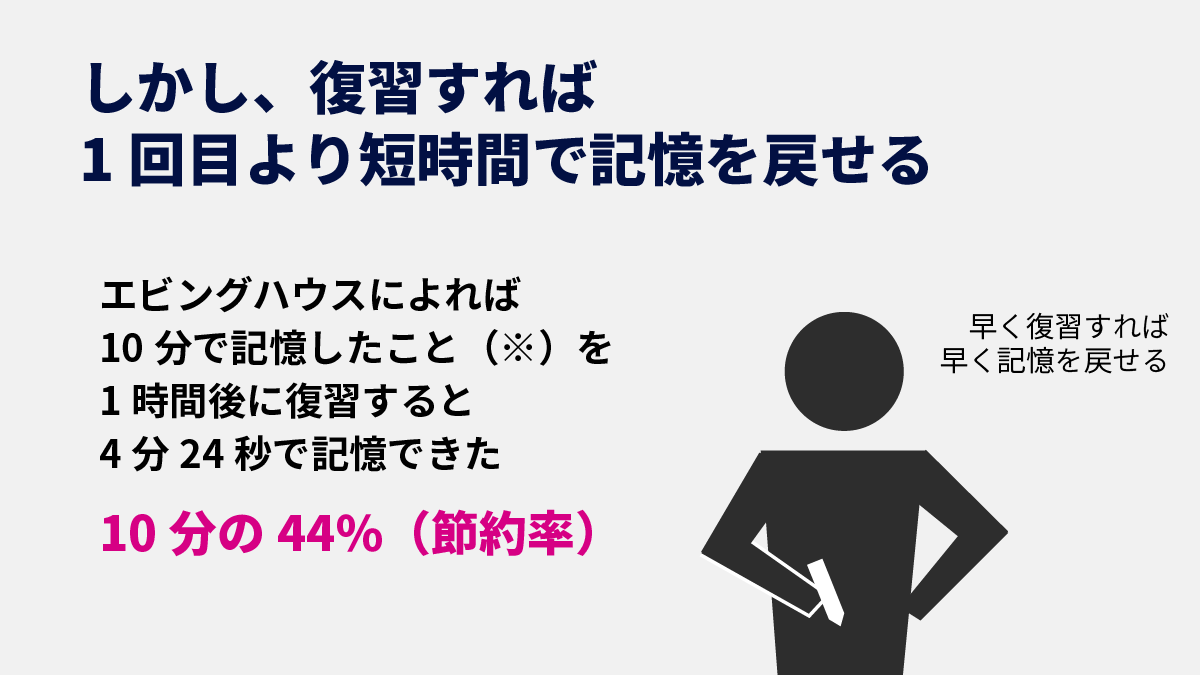

一見すると、時間による記憶量の変化や、忘れやすさを表したグラフに思えるかもしれない。しかし、いずれも正しい認識ではなく、エビングハウスの忘却曲線は「早く復習をするほど、短時間で記憶を取り戻せること」を表している。

節約率とは? 具体例を用いて分かりやすく解説

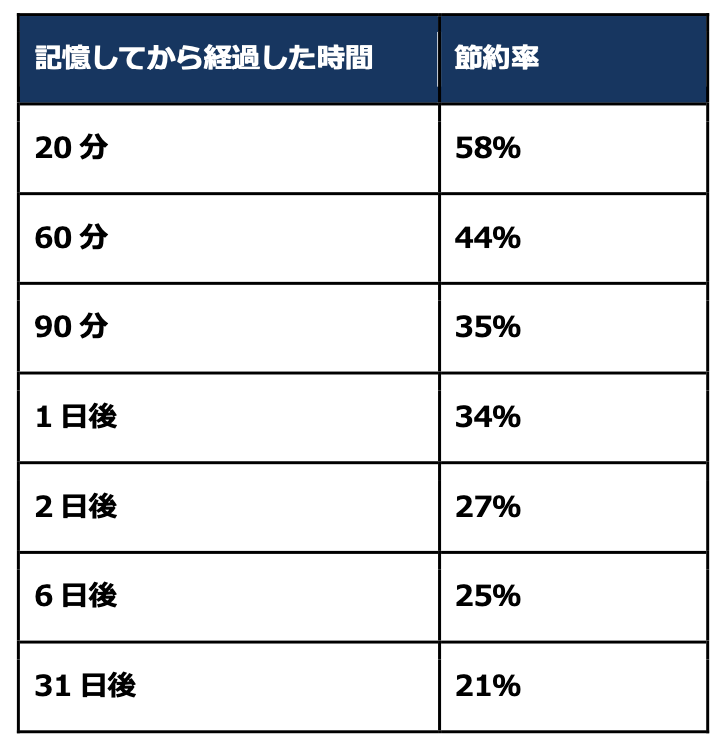

節約率とは、忘れた知識を再び記憶しようとした場合に、当初と比べて「どれくらい時間を節約できているか」を表す数値のことだ。以下では、エビングハウスの忘却曲線から読み取ったデータを使って、分かりやすい例を紹介する。

○エビングハウスの忘却曲線から読み取ったデータ

例えば、ある人物Aが無意味綴りを10分で記憶したとする。無意味綴りは意味をもたないため、多くの人は60分も経てば内容を忘れてしまうだろう。

しかし、Aが60分後に同じ無意味綴りを記憶しようとすると、次は5分36秒(5.6分)で覚えられるようになった。このとき、初めて記憶したときと比べて節約できた時間は4分24秒(10分-5.6分)であり、これを割合に変換すると44%(4.4分÷10分×100)になる。

この数値こそが、エビングハウスの忘却曲線で使用される「節約率」だ。つまり、1回目の記憶にかかった時間に比べると、2回目の記憶時間は44%節約できたことになる。

上記で紹介したグラフを見ると、節約率は時間の経過によって低下していくため、復習のタイミングを早めるほど記憶は取り戻しやすいことがうかがえる。

エビングハウスによる実験と最新研究の動向

エビングハウスは1879年から1884年にかけて、人の記憶定着に関する実験を2度にわたって行った。本実験は、無意味綴りの音節の長さをN、覚えられるまでの学習回数をnとして、Nとnの相関関係を究明しようとしたものである。

結果的に、nは対数とNを使った式で表せることが分かり、nが長いほどNはますます大きくなることも判明した。この実験結果をもとに考案されたものが、エビングハウスの忘却曲線である。

参考:J-STAGE「エビングハウス"実験心理学への貢献 記憶について"-第5章 音節系列の長さと学習の速さの関数関係について,対数関数が見つかった-」

エビングハウスの忘却曲線は、時代をこえて現代の教育やビジネスにも活かされている。特にIT技術が進歩した影響で、学習支援システムの開発は多方面で行われている状況だ。

ここからは、人の記憶に関する最新研究について紹介しよう。

1.忘却曲線に合わせた復習システムの開発

日本デジタルゲーム学会の第13回年次大会(2023年2月開催)では、エビングハウスの忘却曲線に基づく復習フローシステムに関する研究が発表された。

本システムは、使用者がクイズパートで間違えた問題について、24 時間後・1週間後・1ヵ月後のタイミングで復習を促すものである。汎用性を高める目的でテスト問題はCSV形式で実装されており、将来的にはTOEICや基本情報処理技術者試験などの学習支援に用いられる予定だ。

参考:日本デジタルゲーム学会「忘却曲線に基づく CBT テスト対策支援システムの試作」

同様のシステムは、人材教育をする企業でも実装できるかもしれない。例えば、座学の後にテストを行い、間違った問題のみ最適なタイミングで復習させるシステムを構築すれば、知識・スキルの定着に役立つだろう。シンプルな仕組みではあるが、このようなシステムはひとり一人のレベルに合った学習につながる可能性がある。

2.記憶定着を助けるVRシステムの研究

米国のメリーランド大学は、2018年に没入型の仮想現実(VR)が記憶定着に及ぼす影響についての研究を行った。本研究は、メモリーパレス(※)と呼ばれる場所に記憶したいものを配置し、VRを使った場合とデスクトップ画面で操作をした場合の記憶力を比較したものである。

(※)よく知っている場所をイメージして、そこに記憶したいものを配置する記憶法のこと。

2つのグループに分けて実験をしたところ、VRシステムを活用したグループのほうが記憶の正確性が高い結果となった。

参考:SpringerLink「Virtual memory palaces: immersion aids recall」

つまり、没入型の仮想現実は、人の記憶定着を助ける可能性がある。パソコン用のツールなどで人材教育を行っている場合は、VRシステムの導入によって効果を高められるかもしれない。

記憶や忘却のメカニズムとは?読んで覚えるには何回必要なのか

新しい情報を受け取ったときに、人は「記銘・保持・想起」の3ステップで記憶すると言われている。

- 記銘(情報を受け取ること)

- 保持(情報を保つこと)

- 想起(情報を呼び出すこと)

上記のうち「記銘」は重要な情報に限定されるため、本人が重要性を認識していない情報は定着しない。簡単に言うと、情報を受け取る段階で無意識のフィルターがかかってしまうのだ。

また、脳も老化によって衰えるため、年齢を重ねるほど「想起」の機能が低下すると言われている。したがって、記憶が必要になる知識は繰り返して学習し、しばらく経った後も復習をすることが望ましい。

具体的な目安には諸説があり、一般的には3回・4回・7回とされる。学習内容や人によって適した回数は変わると考えられるため、状況に合った復習カリキュラムを組むことが重要だ。

エビングハウスの忘却曲線を活用する3つの方法

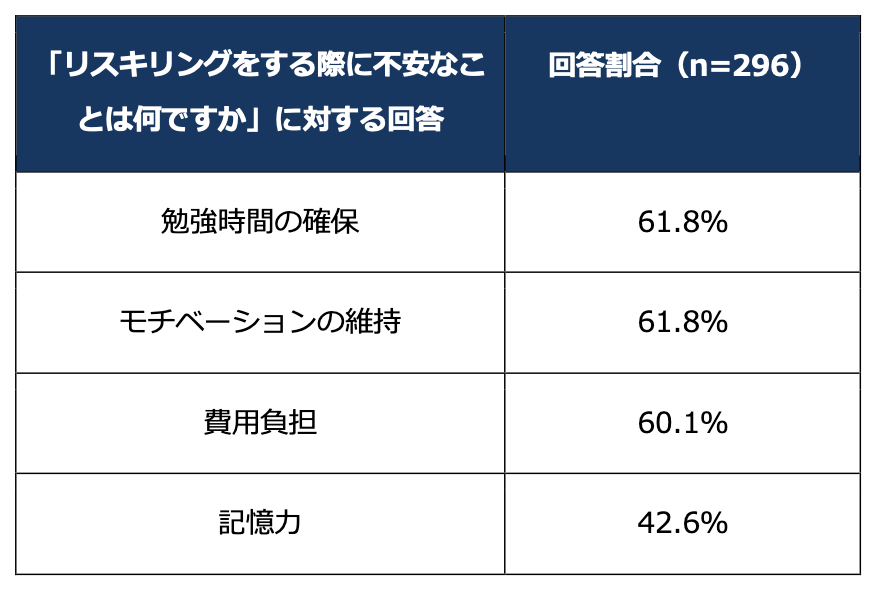

資格の勉強や受験勉強と同じく、企業研修の内容もたった一度で定着することはない。管理職から見ると、30代は脳年齢が若いと感じるかもしれないが、実はすでに多くの人が記憶力に不安を抱えている。

例えば、リスキリング(※)に興味がある人に限定しても、30~40代の約4割は自身の記憶力を不安視している。

(※)実務に役立つ知識やスキルを学び直し、キャリアアップや転職などを目指すこと。

20代の新人社員についても、一度の研修ですべての内容を覚えるのは至難の業だろう。では、エビングハウスの忘却曲線を研修に取り入れるには、どのような点を意識すれば良いだろうか。

1.活用する範囲(研修内容など)を慎重に見極める

エビングハウスは忘却曲線を作成するにあたって、「意味を持たない音節の記憶(無意味綴り)」に関する実験を行った。つまり、エビングハウスの忘却曲線は関心がない情報を記憶したときのグラフなので、教育を受ける人材が強く興味をもった分野であれば、節約率は全く違った数値になるだろう。

したがって、忘却曲線を人材教育に活用する場合は、「どの範囲に活用するか?」を慎重に見極めることが重要だ。例えば、以下のような知識を覚えるための研修であれば、実際の節約率はエビングハウスの忘却曲線に近づくと考えられる。

- 文字の羅列に近い情報

- 他分野との関連がない新しい知識

- 大量の単語や専門用語

など

すべての人材教育にエビングハウスの忘却曲線をとり入れると、かえって学習効率が下がってしまう恐れもあるので注意したい。

2.記憶に定着しやすい学習環境を整える

エビングハウスの忘却曲線からは、主に以下のポイントを読み取れる。

○エビングハウスの忘却曲線から読み取れるポイント

・ほとんど関心がない知識を学ぶ場合は、時間をかけてもすぐ忘れることが多い

・1回目の学習より、2回目以降の学習のほうが記憶に定着しやすい

・関心がない知識でも、復習を重ねるごとに定着しやすくなる

上記のポイントを一つずつ意識すると、人材教育に最適な環境を整えやすくなるはずだ。例えば、人は一度に多くの知識を学ぶよりも、複数回に分けて学んだほうが記憶に定着しやすくなる。したがって、教育担当者は長時間の研修ではなく、短い時間の研修を毎週実施するような方法を考えたい。

また、同じ範囲を復習する機会を与えることも、人材教育の効率を高める重要なコツになる。ただし、節約率は時間が経過するほど下がっていくので、できれば短いスパンで同じ範囲を復習させることが重要だ。

教育担当者の立場からは、もう一つ押さえたいポイントがある。2023年に実施された実証実験(※)では、映像広告よりも音声広告のほうが記憶しやすいことが示された。

(※)株式会社radikoと株式会社Neuによる、脳科学の見地からの実証実験。

(参考:PR TIMES「音声広告は映像広告と比べて記憶の維持率が高い!radiko、その理由を脳科学的実証実験で解明|株式会社radikoのプレスリリース」

映像が望ましいケースもあるが、内容によっては音声研修のほうが有効になるかもしれない。例えば、営業の流れや顧客とのやり取りを教えたい場合は、録音した営業トークを教材にするような方法が考えられる。

この点も踏まえて、より記憶に定着しやすい学習環境を検討してみよう。

3.学習内容をアウトプットできる機会を設ける

研修内容などの復習は、単にノートやメモを見直すだけでも一定の学習効果を期待できる。しかし、見直しは単純作業になりやすいため、なかには途中でモチベーションを失ってしまう人材もいるだろう。

そこで意識しておきたいポイントが、学習内容を「アウトプット」させることだ。知識として身につけさせるだけではなく、実務を通して復習できる環境を整えれば、知識・スキルはさらに定着しやすくなる。

前述の節約率のデータを見ると分かるように、復習のタイミングは早ければ早いほど効果的である。そのため、座学の後に小休憩を挟み、すぐに復習として現場に立たせるなど、知識・スキルをアウトプットできる機会は早めに設けておきたい。

復習の最適なタイミングはいつ?

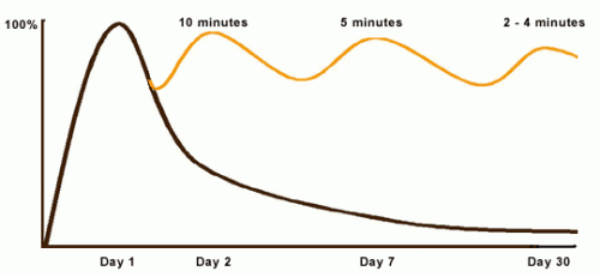

復習の最適なタイミングについては、カナダのウォータールー大学の研究結果が参考になる。

ウォータールー大学は実験として1時間の講義を行い、被験者の記憶量と復習による効果をグラフ化した。その実験によると、人の脳には以下のような特徴があるとされている。

○復習のタイミングを考えるポイント

・講義内容を復習しない場合、30日後にはほとんどの知識を忘れる

・講義から24時間以内に10分の復習をすると、記憶が100%(講義直後の状態)に戻る

・講義から1週間後に2回目の復習をすると、5分で記憶を取り戻せる

・講義から1ヶ月後に3回目の復習をすると、2~4分で記憶を取り戻せる

つまり、この実験を参考にすると、復習のタイミングは「24時間以内」「1週間後」「1ヶ月後」が望ましい。それでも完全に覚えきれるわけではないが、このように3回に分けて復習の機会を設ければ、難しい学習内容でも長期的な記憶に結びつけられる。

人材教育をする経営者や担当者は、この点も踏まえて従業員の教育環境を整えていこう。

研修やセミナーはフォローが重要に! 効率的に復習できる環境の整え方

復習できる機会を設ければ、すべての人材が効率的に学習できるわけではない。教育環境の整え方によっては、モチベーションの維持が難しくなることもある。研修・セミナーを実施する際には「フォロー」にも力を入れておきたい。

そこで次からは、経営者・教育担当者が用意したいフォローや、より効率的な学習環境の整え方を紹介する。

1.ヒアリングで実態を把握してから研修計画を立てる

研修・セミナーの実施前には、現段階で従業員が抱えている悩みや不安を明確にしておきたい。上層部が一方的に学習内容を決めるよりも、事前にヒアリングなどをしてから内容を調整したほうが、さらに高い学習効果を期待できるためだ。

業務に関するヒアリングの方法は、以下の3つに大きく分けられる。

口頭:従業員と直接顔を合わせて、口頭で聞きたいことをヒアリングする。

立会調査:現場に出向き、業務プロセスや人間関係などを目視で確認する。

調査票やアンケート:聞きたいことを質問形式にして、調査票などにまとめてから配布する。

上記のようなヒアリングは、研修・セミナーを実施した後にも活用できる。例えば、1回目の研修後にアンケートを実施すれば、「どこが分かりづらかったか」「関心のある内容はどれだったか」などを把握できるだろう。

2.解決したい課題や最終的なゴールを共有しておく

研修・セミナーの目的が示されていないと、重点的に覚えるべき内容を把握することは難しい。前述の通り、記銘のステップでは重要ではない情報にフィルターがかかるため、重要な内容は教える側から示す必要がある。

中でも意識したいのは、解決したい課題や最終的なゴールを共有しておくことだ。例えば、「○○ができるようになるまで学習する」といった具体的な課題があると、従業員自身もゴールに向けた計画を立てやすくなる。

研修・セミナーのゴール設定には、以下のような方法がある。

パフォーマンスアプローチ:達成すべきミッションから、必要な業務レベルやスキルを割り出す。

ニーズアプローチ:ヒアリングで課題を発見し、その課題解決に向けて内容を組み立てる。

特に長期間の復習が必要になる研修は、教育を受ける側のモチベーションが失われやすい。そのため、受ける側が達成感を味わえるようなゴールも意識したいポイントだ。

3.可能な限りフィードバックをする

教育を受ける側の従業員に対して、単に「復習をしてほしい」と伝えるだけでは習慣が身につかない。基本的に復習は労力がかかるので、課題として与えるのではなく自然な流れで取り組ませることが望ましい。

そこで強く意識しておきたいポイントが、可能な限りフィードバックをすることだ。教育担当者が丁寧にフィードバックをすれば、指摘された点を深く考えることにつながるので、従業員は自然に復習をするようになる。

ただし、嫌われている上司からのフィードバックを、そのまま素直に受け取る部下は少ないだろう。フィードバックを成功させる土台としては、必ず両者の「信頼関係」が必要になる。日頃からこまめにコミュニケーションを図り、フィードバックを受け入れてもらうための環境も整えておこう。

エビングハウスの忘却曲線を活用した研修の例

ここまでの内容を踏まえて、以下ではどのような研修内容が候補になるのかを簡単にまとめた。

<研修やセミナーの例>

・基礎研修で教えた内容を、OJT(※)として再度実践する

・ヒアリングで現場が抱えている課題を自覚してもらい、従業員自身での復習を促す

・特に習得させたいポイントは、日頃の業務の中でもこまめに指摘する

(※)実際の業務を通して、上司などが指導をする教育手法。

他にも関連資格の取得に挑戦をさせるなど、復習の機会はさまざまな方法で増やせる。研修・セミナーを受ける側の負担も考慮しながら、自社に合った学習環境を考えてほしい。

エビングハウスの忘却曲線だけでは、理想的な教育環境は実現しない

エビングハウスの忘却曲線は、人材教育のさまざまな場面に活用できる。ただし、理想的な教育環境を整えるには、ウォータールー大学の研究との併用や従業員へのフォローも必要になる。

より効率的な環境を整えたい企業は、本記事の内容を参考にしながら自社の教育環境を見直してみよう。