レディネスとは、心理学で「準備ができている状態」を意味するが、自社社員が業務や研修等を通して成長するためには、職業レディネスが重要だ。今回は、レディネスの定義や自社社員の成長に必要な「職業レディネス」について解説し、計測・数値化する職業レディネステストの内容や活用法について紹介する。

目次

レディネスとは何か?

レディネス(readiness)とは、心理学で用いられる用語であり、物事を学んだり行動したりするための「準備(用意)ができている状態」を指す。

これから学習や活動をする者にレディネスがあるときは、心理面での環境設定ができているため、教育や学習によって良い行動変容が得られるとされる。逆に、レディネスがないときに学習や行動を起こしても、期待したほどの成果や効果が得られない可能性がある。

企業においても社員の成長を目的とした研修やOJTを実施するが、社員のレディネスによっては成長度合いに差が出ることもある。

レディネスの重要性

レディネスを高めるためには、学ぶことの重要性を本人が理解する必要がある。担当する業務はもちろん、先輩や上司など周囲の人々の職務遂行能力を目の当たりにすることで、現在自分に不足している経験やスキルがあることを自覚させなければならない。

また、レディネスがない状態で社員に研修を受けさせたり、権限委譲などによって自主的な成長を促したりしても、期待したレベルまで到達することはできない。マネジメント層は、社員に学んだことを現場で実際に活用する「実践レディネス」を意識させることも重要だ。

デジタルレディネス

デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中、社員が自社のデジタル化による経営革新に積極的に取り組むためには「デジタルレディネス」が必要だ。

IT技術を業務効率化や新しい商品、サービスの開発などに生かすには、外部サービスの利用を促すだけでなく、リスキリングなどによる社員のデジタルスキル習得が求められる。そのため、デジタル化による環境の変化に対しての心構えが欠かせない。

職業レディネス

就職や就労に際しての職業発達に必要なものに「職業レディネス」がある。

「職業レディネスがある」ときは、特定の仕事に強い興味関心や遂行できる自信を持っており、期待される役割を果たすための職業生活をはじめる準備が整っていることを指す。自社で採用した人材に職業レディネスがなければ、就労した後に業務に慣れるのに時間を要したり、たとえ教育や研修を行っても期待したほどの成果をあげられなかったりする可能性もある。

職業レディネスには、社員の能力だけでなく職務内容に対する興味関心や自信の有無が重要な要素となる。

レディネスが注目されている3つの理由

レディネスが経営においても注目されているのには、大きく3つの理由がある。

1.社員の育成効果の向上

社員の育成を進める際には、意識づけを行った上で社員自身が学ぶ意識を高めていなければならない。

グローバル化によって市場の変化が激しい中、事業を存続させるためには変化に対応する力も必要だ。そのため、経営者はもちろんマネジメント層は、社員のレディネスを高めて育成効果を高める関わり方が求められている。

2.新入社員のミスマッチの解消

新卒社員の入社後3年以内離職率は、平成以降は大学卒3割、高卒4割、中卒6割ほどで推移している。

新卒者の退職理由の一つには、「企業とのミスマッチ」がある。その解消のためには、採用試験の段階で自社の情報を共有し、入社後のイメージを持ってもらうなど「就業レディネス」を高めておくことも必要だ。

3.リスキリングによる時代の変化への対応

リスキリングとは、産業構造や技術などの大幅な変化に適応するための能力やスキルの再開発を進めることである。

DXによる経営革新が求められる中で、リスキリングの必要性が高まっており、社員への動機づけが注目されている。

レディネスのメリット

社員のレディネスを高めることで、経営にどのようなメリットがあるのだろうか。

定着率の向上

就業レディネスや職業レディネスを高めることで、社員の定着率を向上できるというメリットがある。

新入社員のミスマッチ解消ができれば早期離職を防ぐことができ、継続的に職業レディネスを高める関わりをすることで、モチベーションを高めることができるだろう。

労働生産性の向上

レディネスを高めて社員の育成やモチベーションアップができれば、労働生産性が向上するというメリットがある。

人材がさらに不足し、限られた人数でこれまで以上の成果を出すためには、労働生産性の向上が欠かせない。その際にレディネスを意識できていれば、社員個々人の成長意欲や事業への貢献意欲を高めることができるだろう。

職業レディネスを判断する際の参考、職業を分類する6つの類型

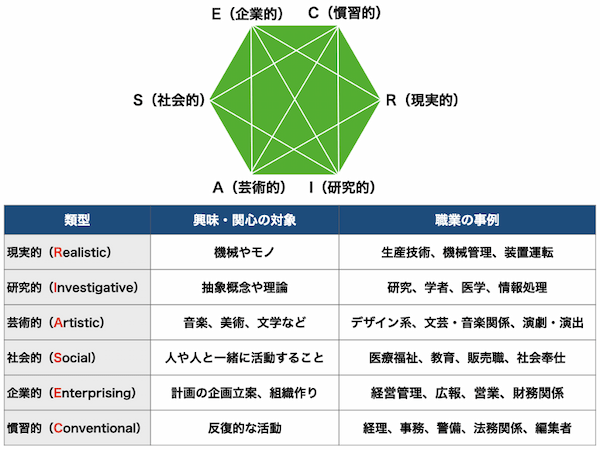

職業には、事務や経理、研究職や営業などさまざまな種類がある。心理学者で職業カウンセラーのジョン・L・ホランドの研究によると、職業や性格タイプは「ホランド・タイプ」と呼ばれる以下の6つに分類できるとされている。

六角形モデルの対角に位置するタイプの職業や性格はかけ離れており、隣り合うタイプの職務内容は類似した部分も多い。自社の業態や職務内容がどのタイプに分類されるかを明確にした上で、社員の職業レディネス判断の参考にするとよいだろう。

1.現実的(Realistic)

機械操作やモノづくりに対する能力が高いが、対人関係の構築が苦手であり、コミュニケーションを要する仕事を好まない。製造業の生産技術やオペレータ、熟練技能系の職業適性が高いとされている。

2.研究的(Investigative)

知的好奇心が高く、ロジカル思考で物事を合理的に処理する能力が高いが、グループでの活動はあまり好まない。研究職や学者、統計などの情報処理関係の職業適性が高いとされている。

3.芸術的(Artistic)

想像力に優れ独創的であり、音楽や芸術分野に才能を発揮するが、規則や慣習への意識が薄く内向的な傾向が強い。デザインや音楽、美術、文芸関係の職業適性が高いとされている。

4.社会的(Social)

責任感が強く人間関係の構築が得意なため、人と協力して仕事をすることを好む。個人のみでの業務は苦手な傾向にある。看護師などの医療福祉系や教育関係、販売などの職業適性が高いとされている。

5.企業的(Enterprising)

リーダーシップがあり、説得力が高いので、組織を動かして新しい事業を開拓することを好む。他人に従うことは苦手である。経営企画や広報、営業などの職業適性が高いとされている。

6.慣習的(Conventional)

規則や組織内での協調性などを重視し、几帳面で自制心があるため、事務処理能力などに富む。自己主張をしたり、創造的な行動をしたりすることは苦手である。経理事務や警備、法務関係などの職業適性が高いとされている。

「職業レディネステスト」で職業適正を判断

社員を採用する際や、入社後に自社内の適正な職務に配属して活躍してもらうためには、職業レディネスがあるか否かが重要となる。

職業レディネステストとは何か?

「職業レディネステスト(VRT:Vocational Readiness Test)」とは、以下の3つの検査によって「基礎的志向性」と「職業志向性」を計るフォーマル・アセスメントのことであり、労働政策研究所・研修機構が改訂を進めている。

A検査(職業興味):特定の職業や仕事への興味度を測定

B検査(基礎的志向性):日常生活での行動や意識から基礎的志向性を測定

C検査(職務遂行の自信度):職業や仕事を遂行できるか否かの自信度を測定

「志向性」とは、何らかのものに対して持つ意識のことであり、対象に対する志向性が高いほど「レディネスがある」と判断できる。

なお、フォーマル・アセスメントとは、これまでのデータの蓄積によって評価尺度が標準化されており、信頼性と妥当性が高い検査方法である。

職業レディネステストの評価尺度

職業レディネステストの判定に用いられる尺度は以下の通りである。

・基礎的志向性尺度

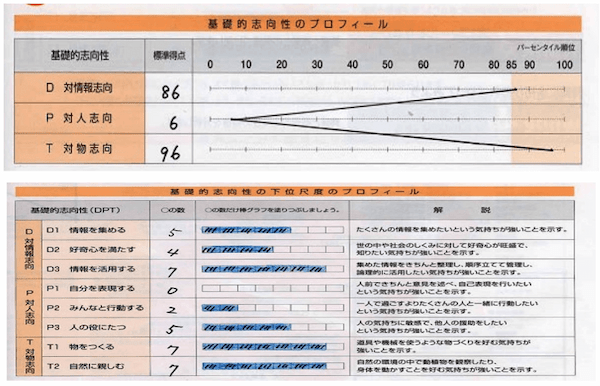

以下の3つの尺度と、さらに細分化された8つの下位尺度に分類される。

1)対情報関係志向(D志向:Data Orientation)

数値や文章情報などを取り扱う仕事に対する志向性を判定する。

2)対人関係志向(P志向:People Orientation)

人との交渉やサポートなど、コミュニケーションを取りながら行う仕事に対する志向性を判定する。

3)対物関係志向(T志向:Thing Orientation)

手作業でモノづくりをしたり、機械や装置を扱ったりするような仕事に対する志向性を判定する。

・職業志向性尺度

「ホランド・タイプ」の6つの分類に基づいて、職業に対する興味度や自信度を数値化する。数値が高いほど「志向性がある」と判断するが、全体のバランスを見て判断する必要がある。

職業レディネステストの4つの留意事項

(1)職業経験を積んでいる社員の検査には向かない

職業レディネステストは、一般的に高等学校や大学でのキャリア教育で用いられるものであり、入社して職業経験をある程度積んでいる社員に対しては、テストの効果がないとされている。そのため、自社の新卒採用時や採用直後の職業志向性の判断に使用することが望ましいだろう。

(2)テスト実施者の事前理解が重要

職業レディネステストのようなフォーマル・アセスメントは、検査実施要領に従って実施しなければ、検査の信頼性を担保できない。職業レディネステストを実施する担当者は、その目的や検査の内容を事前にしっかりと把握しなければならない。

(3)受験者に対しての説明が必要

職業レディネステストの実施そのものや検査結果に対して不信感や不満を抱える社員もいるだろう。検査実施前にテストの目的や意義について説明した上で、あくまで判断指標の一つであり、個別にフィードバックを行う旨を伝えなければならない。

(4)他のフォーマル・アセスメントと組み合わせる

職業レディネステストだけでは、基礎的志向性の判断が難しい場合もある。そのため、性格診断に用いられる「Y-G性格検査」など、他のフォーマル・アセスメントツールも活用することで、さまざまな視点から社員の特性を判断することが望ましい。

レディネステストを活用した社員の適性判断

職業レディネステストは、職務経験の浅い社員への利用を前提とし、「Y-G性格検査」などと組み合わせることで、社員のキャリア適性の判断などに活用できる。ここでは、職業レディネステストの結果から適性をどのように判断し、活用するかを解説する。

テスト結果をどのように判断するか?

ここでは、労働政策研究所・研修機構の職業レディネステストの結果サンプルを引用して、どのような流れで判断するかを解説する。

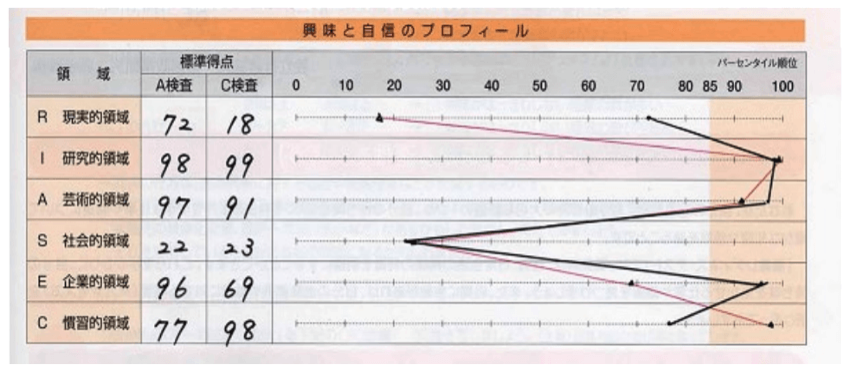

(1)ホランド・タイプに沿って興味と自信を判断する

職業への興味関心や、職務を担当した際に遂行できる自信が高いか否かを、ホランド・タイプの「RIASEC」に分類する。あくまで、受験者自身の自己判断であることに留意しなければならない。

(2)基礎的志向性の傾向を数値から判断する

基礎的志向性は職業経験などに左右されないため、人・物・情報に対する具体的な志向性を数値から判断できる。

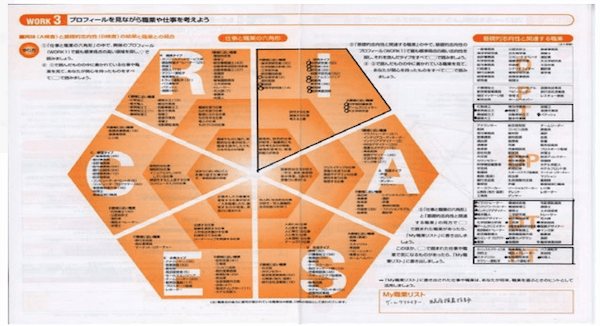

(3)具体的に職業と関連付ける

検査結果から、以下のように尺度の数値が高いほど、職業適性が高い仕事であると判断する。

- 職業への興味度が高い

- 職務を遂行する自信度が高い

- 基礎的志向性が高い

志向性が高いということは、職業適性がある「可能性が高い」という判断でしかないため、実際に業務に従事した後の遂行状況などの確認が必要となる。

人事面接へのレディネステストの活用方法

職業レディネステストの検査結果は、社員の職務内容や職場環境の適性ヒアリング、今後のキャリア形成に関する希望などを定期的な人事面接で確認する材料として活用できる。

ただし、職業レディネステストなどのアセスメントツールの検査結果は、あくまで標準化されたデータでしかない。検査結果のみで判断するのではなく、あくまで人事面接を行う際の補助的な資料として活用する意識が重要である。

職業レディネスを意識し、社員の育成や適正配置に活用

レディネスは、学びの効果を高めるために重要であり、レディネスがないと、学習効果を十分に得ることが難しい。自社において、職務遂行を通して学びを深め、貢献度の高い社員を育成するためには、「職業レディネス」が必要である。

職業レディネステストは、入社してある程度就労経験を積んだ社員に対してはテストの効果が薄いが、新入社員の職業志向性の測定には有効な面もある。基礎的志向性の確認には、「Y-G性格検査」などのフォーマル・アセスメントを組み合わせるのが有効である。

社員が職業レディネスを持って自社で活躍できる人材へ成長できるように、経営者は学ぶための動機付けを意識してもらいたい。

レディネスに関するQ&A

レディネスの例は?

社員研修の前にオリエンテーションでカリキュラムだけでなく実施目的や到達して欲しいレベルを共有する、セミナー参加前に事前課題を行ったりテキストを読んだりして予備知識を身につける、といったものがある。

レディネスは学ぶための事前準備のことであり、学びへの興味関心を持つことはもちろん、具体的なゴールをイメージすることも欠かせない。

職業レディネスとは何か?

社員が特定の業務などに対して興味関心を持ち、与えられた役割を果たすための意欲や自信があるなど、働く上での心構えができており、職業発達するための準備が整っていることを指す。

職業レディネスがなければ、社員が経験やスキルを職場で生かせないのはもちろん、研修やセミナーなどに参加しても思ったほどの学習効果を得られず、業務を通した成長にもつながらない可能性がある。

社員の職業レディネスを高めるためには、マネジメント層からの動機づけが欠かせない。研修参加前にその目的や期待することを伝えるのはもちろん、業務では社員の自己効力感を高めて業務に自信をもって臨めるようにする関わりが必要だ。

レディネステストとは何か?

レディネステストとは、「職業レディネステスト(VRT:Vocational Readiness Test)」と呼ばれるもので、学生が就職する際の職業選びや社会人が将来のキャリアプラン構築する際の参考指標に活用される。

職業レディネステストでは、以下の3つの検査によって「基礎的志向性」と「職業志向性」を計測する。

A検査(職業興味)54項目:特定の職業・仕事への興味関心を測定する

B検査(基礎的志向性)64項目:日常生活での行動や意識から基礎的な志向性を測定する

C検査(職務遂行の自信度)54項目:与えられた仕事を遂行する上での自信度を測定する

事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ

THE OWNERでは、経営や事業承継・M&Aの相談も承っております。まずは経営の悩み相談からでも構いません。20万部突破の書籍『鬼速PDCA』のメソッドを持つZUUのコンサルタントが事業承継・M&Aも含めて、経営戦略設計のお手伝いをいたします。

M&Aも視野に入れることで経営戦略の幅も大きく広がります。まずはお気軽にお問い合わせください。

【経営相談にTHE OWNERが選ばれる理由】

・M&A相談だけでなく、資金調達や組織改善など、広く経営の相談だけでも可能!

・年間成約実績783件のギネス記録を持つ日本M&Aセンターの厳選担当者に会える!

・『鬼速PDCA』を用いて創業5年で上場を達成した経営戦略を知れる!

文・隈本稔(キャリアコンサルタント)