目次

- 設立後半年で本社を高崎市から前橋市に移転 各メーカーの補聴器販売から国内最大手の特約店に転換して成長市場の波に乗る

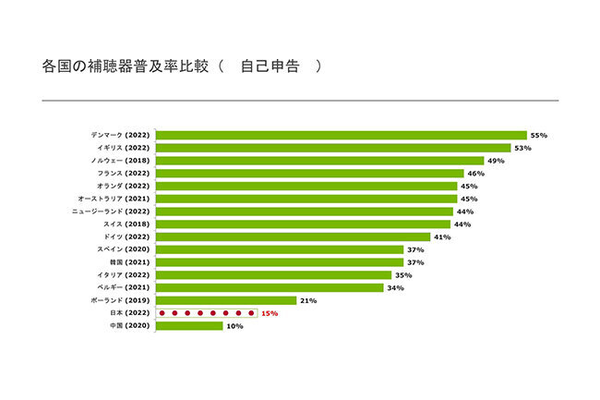

- 国内の補聴器普及率は欧米に比べて低いが所有者の満足度は高まる 生活の質向上に貢献し今後の普及拡大に期待

- デザインが多様化し音楽が聴けるタイプも 補聴器装着の抵抗感は薄らぐ 周囲の騒音を抑えて話し声を聞き取る機能が補聴器の価格を左右

- AIを含む高度なソフトウェア機能で補聴器の競争力向上 顧客が毎月30人以上増加し顧客管理煩雑になり人材採用も課題に

- ホームページ作成ツールで集客効果を実感し人材採用にも活用拡大 ドキュメント連携・活用システム導入で業務データ記録と一元管理を実現

- 補聴器を通じて技術とサービスを向上し顧客の生活改善や地域社会に貢献 今後の需要増を見込み4店舗体制を構想

加齢や病気などによる難聴の人にとって補聴器は頼りになるツールだが、症状によって最適な補聴器を選択するためには専門知識と調整などの高度な技術が不可欠であり、人材確保が競争力に直結する。国内最大手の補聴器メーカーの特約店として信頼を得る株式会社補聴器プラザ群馬は、ホームページ作成システムを導入して人材確保に本格活用し、早くも成果が出始めている。(TOP写真:前橋市に開店した「リオネットセンター前橋店」)

設立後半年で本社を高崎市から前橋市に移転 各メーカーの補聴器販売から国内最大手の特約店に転換して成長市場の波に乗る

補聴器プラザ群馬の本社は現在、前橋市にあるが、2009年3月の設立当初の本社は高崎市にあった。補聴器業界で約15年間仕事をしてきた木寺哲雄代表取締役が、補聴器メーカー各社の製品を取り扱う独立系の補聴器販売店として高崎市で開業した。しかし、開業して間もなく国内補聴器メーカー最大手のリオン株式会社から「前橋市でリオンの販売店を出してほしい」という依頼を受けた。

設立して早々に本社を移転することに「迷いはあった」(木寺社長)と振り返るが、小規模の店で複数メーカーの製品を扱うより、国内シェア3割を超えるトップブランドに的を絞った方が事業効率は良いという考えもあった。そして何より、リオンが高崎市に直営店を出す計画があるとの説明を受けて、競合を避けるためにも前橋市への引っ越しを決断。設立後わずか半年で事業拠点を移転することになったが、前橋市は小学校から住んでいた街でもあり、親しみはあった。

社名は変わらないが、店舗は「リオネットセンター前橋店」に衣替えして、リオン製品に的を絞った事業を展開。続いて、リオネットセンター桐生店もオープンして2店舗体制となり、県内ではリオンの中核特約店となっている。

国内の補聴器普及率は欧米に比べて低いが所有者の満足度は高まる 生活の質向上に貢献し今後の普及拡大に期待

一般社団法人日本補聴器工業会が2022年に実施した難聴・補聴器利用に関する実態調査によると、国内の補聴器使用率は15.2%で、2018年の14.4%よりやや高まったものの、欧米の使用率にはまだ及ばない状況だ。

ただ、補聴器所有者の67%が実際に使ってみて「期待通り」または「期待以上」に役立っていると回答。補聴器の満足度は2018年の38%から50%に高まった。補聴器所有者の97%が「補聴器により何がしか生活の質(QOL)が向上した」と感じており、デザインや性能の向上もあり、実際に使っている人の満足度は高まっているようだ。

木寺社長は「難聴を自覚している人の補聴器使用率は、欧米主要国が30~40%以上なのに対して、日本は15%と低い。実用性を重視する欧米と違い、日本は見た目を意識する傾向が強いと思うが、最近は目立たない形状や従来とは全く異なるデザインの補聴器も多くなっていて、今後の普及の余地が大きい」と需要拡大の潜在的可能性に期待を寄せる。

デザインが多様化し音楽が聴けるタイプも 補聴器装着の抵抗感は薄らぐ 周囲の騒音を抑えて話し声を聞き取る機能が補聴器の価格を左右

同社が扱っている補聴器は耳かけ型、耳あな型を中心に、性能はもちろん形状やカラーなど多彩なバリエーションで100種を超える。木寺社長は「以前に比べてスマートで機能性の高い商品が増えていて、従来の補聴器のイメージを払拭(ふっしょく)する音楽用イヤホンのようなデザインもあり、実際に音楽が聴ける機種もある。装着するのに抵抗感は薄らいできたようだ」と購入者の意識の変化を説明する。

話し声が聴きにくくなるなど難聴が気になる人は、通常は耳鼻科の医師を受診し、医師が補聴器が必要だと判断した場合は認定補聴器専門店などを紹介。専門店の担当者と相談して適切な補聴器を購入し、自分の生活環境に合わせて何度か調整しながら使用するのが一般的だが、補聴器の販路はメガネ販売店や家電量販店など多様だ。

補聴器に求められる基本的な性能は、周囲の雑音を抑えて音声を聴きやすくするための調整機能で、認定補聴器技能者と相談しながら購入時やその後の調整を行うことになる。スマートフォンで調整が可能な機種もある。補聴器の値段は数万円から数十万円と幅が大きいが、「一般的に、値段が高ければ高いほど周りの騒音を抑えてくれる機能が優れている」(木寺社長)という。

AIを含む高度なソフトウェア機能で補聴器の競争力向上 顧客が毎月30人以上増加し顧客管理煩雑になり人材採用も課題に

外国企業も含めて補聴器メーカーは多く、木寺社長はさまざまな補聴器を取り扱ってきたが、「リオンの製品は、機器の機能は同じでもソフトウェアの性能が違う」と評価するように、騒音と音声の調整を行うソフトウェアにトップメーカーのノウハウが生かされているようだ。

使用者の行動パターンなど使用環境を記憶して調整機能を自動で行う、AI搭載の補聴器も販売されている。両耳100万円前後と高価だが、今後の重要な要素技術として注目されそうだ。

補聴器プラザ群馬の補聴器購入・登録者数は前橋店と桐生店合わせて現在約5,000人。両店とも、認定補聴器技能者が常勤し、所定の検査・測定設備や修理器具を備えている認定補聴器専門店だ。

両店で来店者や医療機関から紹介されて相談を受けているのは1万5,000人ほどで、新規顧客は「月に30~40人のペースで増えている」(木寺社長)と話すように順調な成長を続けている。

現在、従業員4人で補聴器購入の相談や難聴の検査、事務処理などをこなしているが、「来客対応やデータ入力、営業活動と少数精鋭で頑張ってきたが慢性的な人手不足は否めない状況だ。」(木寺社長)

ホームページ作成ツールで集客効果を実感し人材採用にも活用拡大 ドキュメント連携・活用システム導入で業務データ記録と一元管理を実現

同社は2020年からホームページ作成システムを使って集客を重視したホームページ作りに取り組んできた。「ホームページを見たという来客は増えている」(木寺社長)と集客効果を実感している。採用活動としては「早期退職者や経験者のマッチング登録をしている」(木寺社長)が、応募意欲をかき立てるホームページによって相乗効果を狙いたいところだ。

同社では設立当初から、数多くの補聴器調達のためのシステムを導入し、顧客管理システムや会計処理など主にエクセル環境で事務処理を行ってきた顧客の増加によって帳票など文書管理が煩雑になり、機種の多様化によって補聴器のシリアルナンバーを一元管理する必要性も高まってきた。

そこで木寺社長はシステム支援会社のサポートを受けながら、設立時から利用していた文書管理システムの機能を本格活用して、注文書や帳票、顧客情報など異なる形態のデータを複合機やパソコンの間でシームレスに連携できるドキュメント連携・活用環境を構築した。顧客の紹介を受けた医療機関から送られてくる難聴の診断結果など情報提供書をシステムに取り込んでデータ保管できるので、手入力せずに顧客データとひも付けできるようになった。

厚生労働省管轄の公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店には認定更新の5年ごとに審査が入るが、木寺社長は「日々の業務関連データをすべて記録できるようになったので、慌てることがなくなった」という。審査の際に必要な補聴器の調整記録など詳細データも漏らさず保管しているという。

補聴器を通じて技術とサービスを向上し顧客の生活改善や地域社会に貢献 今後の需要増を見込み4店舗体制を構想

日本補聴器工業会によると、2024年の国内補聴器販売台数は64万1250台で、普及台数は300万台超と推定されている。小型電子機器である補聴器は3ヶ月か半年に一度のメンテナンスが必要で、耐用年数は5年が基準といわれている。補聴器市場は高齢者人口の増大とともに今後も拡大していくと予想されている。

補聴器プラザ群馬は運営方針・企業経営理念として、以下の四つを掲げる。

挑戦:現状に甘んじることなく、高き目標を仰ぎ、失敗を恐れず果敢にチャレンジします。 研鑽:日々研鑽(けんさん)に励み、得た知識と技術を駆使し、お客様の生活改善のために最善を尽くします。 貢献:補聴器をはじめとする福祉機器の開発、販売を通し、地域福祉、地域社会に貢献します。 連携:地域の医療機関、行政機関及び関連施設との連携をはかり、支援チームの一員としてお客様のサービスに努めます。

補聴器を通じて、技術とサービス向上を目指し、顧客の生活改善や地域社会に貢献していく方針だ。

木寺社長は増大する需要を見込み、「県内にあと2店舗は出したい」と店舗展開に意欲をみせる。事業規模拡大とともにICT活用による業務効率向上の取り組みも一層強化することになりそうだ。

企業概要

| 会社名 | 株式会社補聴器プラザ群馬 |

|---|---|

| 本社 | 群馬県前橋市南町3-6-1 |

| HP | https://www.haplaza-gunma.jp/ |

| 電話 | 027-226-1133 |

| 設立 | 2009年3月 |

| 従業員数 | 4人 |

| 事業内容 | 補聴器、身体障害者用日常生活用具、医療機器、福祉機器の販売 |