目次

- 2001年設立のガスクロマトグラフ、有機微量元素分析装置の専門メーカー

- 大手にはできないカスタマイズしたシステム化が強み その中から新たな知見が生まれジェイ・サイエンス・ラボの強みとなるサイクル

- 『For the Customer』を合言葉に、社員が幸せを感じ、顧客に喜んでもらうために、キャリアパス選択の新人事制度

- 2018年に勤怠管理と給与計算システムを導入、いつでもどこでも入力・確認ができるよう、タイムカードをクラウドシステムに切り替えた

- 2022年導入の経費精算システムで手書きの出張精算をデジタル化

- 2024年給与明細システム連携で半日仕事が3分に クラウドで出張でも、在宅での仕事が可能になり、働きやすい会社に大きく変わった

- 販売店から部品の在庫や価格の問い合わせに即対応するために、部品在庫管理システムの導入も検討

- 脱炭素関連の事業規模拡大へ、新たな事業基盤と働きやすい職場環境の両輪で技術者育成へ

京都市南区に本社を置く研究開発型企業、株式会社ジェイ・サイエンス・ラボは、高度で信頼性の高い分析・計測技術で次世代のイノベーションに貢献している企業だ。各種ガスや元素の分析は、都市ガス供給や医薬品の開発・製造には不可欠で、人々の暮らしを守る役割も担っている。気候変動対策として脱炭素が世界の潮流となる中で、水素や二酸化炭素(CO2)の活用を支援する未来技術に挑む一方、「働きやすい職場が顧客満足度を高め、会社の成長を生む」(森田正義代表取締役)との思いから、ICTを活用した働き方改革を進めている。(TOP写真 分析・計測装置開発現場の若手技術者)

2001年設立のガスクロマトグラフ、有機微量元素分析装置の専門メーカー

ジェイ・サイエンス・ラボは、老舗分析・計測機器メーカーの技術者15人が独立して、2001年5月に設立。2002年6月には、全国5地域の販売会社を統括する持株会社、ジェイ・サイエンスが設立され、開発・製造のジェイ・サイエンス・ラボと販売・サービスのジェイ・サイエンスによる製販分離のグループ体制を確立した。

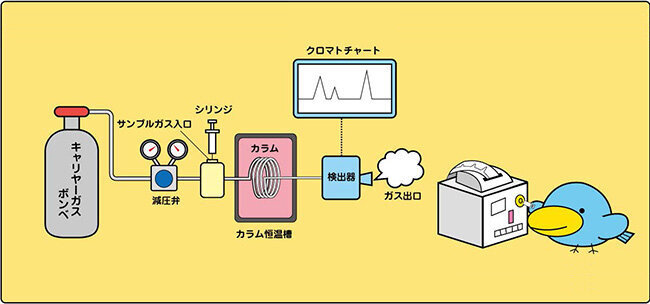

製造部門のジェイ・サイエンス・ラボは、家庭用燃料の都市ガスや酸素、水素の工業用など各種ガスの成分を分離分析し、各成分の濃度を求めるガスクロマトグラフと、未知の物質の中に含まれる炭素、窒素、硫黄などの有機元素の割合を高精度にはじき出す有機微量元素分析装置の専門メーカーとして発足。スタート当初から1年1製品を上回るペースで新製品を開発し、世に送り出した技術開発力を成長の源としてきた。

「ガスクロマトグラフ」「有機微量元素分析装置」というと、その名称すら聞いたことはなく難しく思えるが、これらの装置は意外と人々の暮らしにも深くかかわっている。

例えば、家庭用燃料の都市ガス。都市ガス会社は、天然ガスを超低温冷却で液化したLNG(液化天然ガス)を輸入し貯蔵した後、温めて再度ガスに戻して各家庭に供給している。輸入した際の品質検査はもとより、家庭に供給するには毎日1回のガスクロマトグラフでの成分分析が義務付けられている。また、新しい医薬品の研究開発・製造では、有機微量元素分析装置は欠かせない。医薬品は有機化合物で、元素が一つ少なくても劇薬になってしまう危険があるため、分析装置で合成の状態を常にチェックし、確認する必要があるのだ。

大手にはできないカスタマイズしたシステム化が強み その中から新たな知見が生まれジェイ・サイエンス・ラボの強みとなるサイクル

「当社は他の分析・計測装置の大手と比べれば企業規模は小さいですが、すき間を縫って動くことができ小回りが効きます。装置開発・製造の高い技術力をベースに、お客様の要望を細かく聞いてシステムとして提案し、お客様の要望を具現化した装置を納めています。このシステム化は大手資本では対応し切れません」。2022年6月に5代目社長に就任した森田正義代表取締役は、顧客ごとにカスタマイズするシステム化を最大の強みに挙げる。

しかも、このシステム開発からは「新たな知見が生まれ、その経験を重ねることが知見データを積み重ねることになり、新たな強みが生まれます」。森田社長が「当社は何よりも『ヒト』が大事なんです」というゆえんだ。

『For the Customer』を合言葉に、社員が幸せを感じ、顧客に喜んでもらうために、キャリアパス選択の新人事制度

「『For the Customer』を合言葉に。お客様のニーズにお応えすることで広く社会に貢献していきます」森田社長が就任時に打ち出した経営理念だ。この理念を具現化していくにも、顧客の要望をくみ取り、ニーズに応えていく技術者の技術力、すなわち『ヒト』が大事だということになる。

森田社長はこうも話す。「多くの人間は身支度や通勤なども含めて人生の半分以上を仕事のために生きている。この時間が不幸だと人生は終わりです。そういう仕事はするべきでないし、させるべきではない。楽しく、幸せな気持ちで働けないと、仕事に対する意欲は湧かないし、お客様に喜んでもらえる仕事もできません。それでは、社員も、お客様も、会社も幸せにはなれません」

職場で社員一人ひとりが楽しく、幸せを感じて仕事をしてもらうために、2024年7月から新しい人事制度を導入した。社員自らが自分の生き方に沿ったキャリアパスを選択できる制度で、「本人が管理職になりたくないのに、会社が勘違いして人材登用すると、社員も会社も不幸になります」(森田社長)と、新人事制度の意義を説明する。

2018年に勤怠管理と給与計算システムを導入、いつでもどこでも入力・確認ができるよう、タイムカードをクラウドシステムに切り替えた

総務・経理など管理部門のICT化も、働きやすい職場環境を整えるのが狙いだ。2018年6月にクラウドの勤怠管理システムと給与計算システムを導入したのを皮切りに、順次、システムの充実を図っている。

2018年は、同じ本社ビルに入っていた産業向け装置の株式会社ラウンドサイエンスを5月に合併した年だ。産業向けとジェイ・サイエンス・ラボの大学・研究機関向けを一体化したことで、所帯が大きくなった。

「合併前の30人ならタイムカードで管理できたが、20人増えるとさすがに紙での管理は限界。直行や出張時でも、いつでもどこにいても勤怠情報を入力でき、上司も承認できるクラウドシステムを早急に導入したいと考えました」と、大歳真由美総務部長は当時を振り返る。さらに、「勤怠記録を給与計算システムに流し込めば、個人別の給与が自動計算できるため、勤怠管理システムと給与計算システムを一緒に導入しました」という。

2022年導入の経費精算システムで手書きの出張精算をデジタル化

2022年9月には、クラウド経費精算システムを導入した。同社の技術者は販売会社の営業スタッフとともに全国の顧客を回るケースが多い。システム開発では顧客の要望を細かく聞き取る必要があるためで、技術者だけで訪問することもある。それだけ社員の出張件数は多く、大歳総務部長は「経費精算システムは、事実上の出張精算システムのようなものです」と笑顔を見せる。

従来は手書きの出張清算書に記入し、領収書を付けて上司に提出。それから経理に回って来ていたが、時間がかかる上、経理にデータが残らない。データは本人のパソコンの中にあるだけだったが、クラウドシステムで処理することで、データを共有化できるようにした。

2024年給与明細システム連携で半日仕事が3分に クラウドで出張でも、在宅での仕事が可能になり、働きやすい会社に大きく変わった

給与関連のデジタル化で残されていたのが、手間のかかる給与明細の発行・配布業務。これもクラウド化すべく、2024年5月に給与計算システムに付加機能の給与明細システムを連携した。給与明細はそれまで、給与計算システムで自動計算した個人別給与明細を印刷してから封筒に入れて、給料日に全社員に配っていた。「さすがに50人となると、印刷、確認、封筒入れ、配布の作業は半日仕事だったが、今は給与計算システムで給与計算し、『何月何日にメールを送信する』という設定だけで済みます」(大歳総務部長)。半日仕事が2、3分で済むようになった。

「紙の精算はなくなるし、データも残るし、管理は楽になりました。給与明細配布までの業務時間は大幅に削減され、総務・経理の手間は大きく減り、業務効率化が進みました」と、大歳総務部長は給与・経費精算のデジタル化を高く評価。森田社長も「技術者も移動中の精算など場所に縛られない働き方が可能になった。劇的に仕事が変わったと思う。子どもに何かあれば、家でも仕事ができる。働きやすい職場と思うことが社員のやる気を引き上げてくれる。これは数値化できない大きな効果ですね」と満足気だ。

販売店から部品の在庫や価格の問い合わせに即対応するために、部品在庫管理システムの導入も検討

今後のICT化については、大歳総務部長が「販売店から部品の在庫や価格の問い合わせが多く来ます。販売会社も含めてグループの中で部品在庫を見える化できれば良いなと思っています」と提案。「そのためには部品管理システムを構築する必要がありますが、部品の在庫管理では合併の弊害も残っています。今は社内で基幹システムの構築を急いでいるところですが、顧客サービスの充実として次の検討課題になりますね」と、森田社長も部品管理のICT化の重要性に理解を示した。

脱炭素関連の事業規模拡大へ、新たな事業基盤と働きやすい職場環境の両輪で技術者育成へ

ジェイ・サイエンス・ラボの業績は、2024年4月期に売上が3割増加して約13億円に達した。売上増加要因は、脱炭素関連の伸びだ。2025年3月には、本社近くに脱炭素関連事業の戦略拠点となる第2ラボが完成する。

水素やCO2などのエネルギー利用を目指す産業向けの脱炭素関連装置は、最初は小型でも段々と大型化し、大規模化の方向にある。第2ラボは大型化に対応できる設備になっている。

CO2利用では、「工場などから出てくるCO2の由来が異なるため、それをどう使うかは各社各様で、それに対応していく必要がある」(森田社長)という。顧客ごとにカスタマイズする装置開発はジェイ・サイエンス・ラボの強みであるが、新しい事業分野だけに技術者育成が課題になる。

「収益を生むプラットフォームと働きやすさを担保することが両輪でないといけない」。森田社長は中期経営計画の売上目標を年率4%増と控えめに設定した上で、若手技術者の早期育成に会社の未来を託す。

企業概要

| 会社名 | 株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ |

|---|---|

| 住所 | 京都府京都市南区上鳥羽火打形町231番地 |

| HP | http://www.j-sl.com |

| 電話 | 075-693-9480 |

| 設立 | 2001年5月 |

| 従業員数 | 50人 |

| 事業内容 | ガスクロマトグラフ、有機微量元素分析装置、触媒反応評価装置、CO2回収実験装置など分析・計測機器の設計、開発、製造、サービスなど |