いつかは自ら事業を興し、新たなチャレンジをしてみたい……そうした希望を抱くビジネスパーソンは少なくないだろう。しかし、独立して起業するのは簡単ではないうえ、それ相応のリスクが伴う。資金は、人員は、もしも会社を辞めてうまくいかなかったら……。

挑戦を踏みとどまらせるこうした問題を解決し、リスクを最小限に抑える可能性を秘めているのが「社内起業」だ。企業に所属している利点を生かしつつ、トップとして新規事業をハンドリングできる。この社内起業が注目を集めている。

CAC Innovation Hubでは、自らも会社員時代に社内起業を経験し、現在、社内起業や事業開発の支援を行う「株式会社アイディアポイント」を設立して代表を務める岩田徹氏へのインタビューを実施した。岩田氏に社内起業の特徴やメリット、進めるうえで注意すべきポイントなどについて解説していただき、これをシリーズとして6回にわたってお届けする。

第2回目のテーマは、社内起業を始める際に、何が必要なのか。スタートでつまずき、なかなか第一歩が踏み出せないと悩むビジネスパーソンに向け、「社内起業の始め方」を紹介する。

【特集・記事一覧】

#1 新規事業で会社に新風を 独立のリスクを抑えられる「社内起業」のメリットとは

#2 (本記事)

#3 始めたもののうまくいかない……社内起業の成功を阻むよくある「誤解」とは

#4 「企業風土」が社内起業の推進を阻む? 会社に必要な要素と改善策とは

#5 結果が出ない、人間関係のストレス……壁を乗り越え「楽しく」社内起業をするために

#6 社内起業に残る課題とは チャレンジした経験を財産として生かせる企業を目指す

一般社団法人 日本イノベーション協会 代表理事

東京大学工学部精密機械工学科卒、同大学院工学系研究科修了。工学修士。A.T.カーニー株式会社、株式会社ローランド・ベルガーにてコンサルティング業務に従事。SAPジャパン株式会社にて、マーケティングを担当。その後、株式会社ファーストキャリア設立に参画。経営戦略/ 事業戦略 /営業戦略立案~実行支援、商品・サービス開発を担当。ヒトの知性及び創造性、組織における創造性の開発をテーマに、2011年9月8日、株式会社アイディアポイン卜を設立、現職。「異なる知性から生まれる」価値をテーマに、新しい価値の創造=アイディアが生まれて形になる瞬間を作り出すことを追求。2017年、一般社団法人 日本イノベーション協会 代表理事に就任。

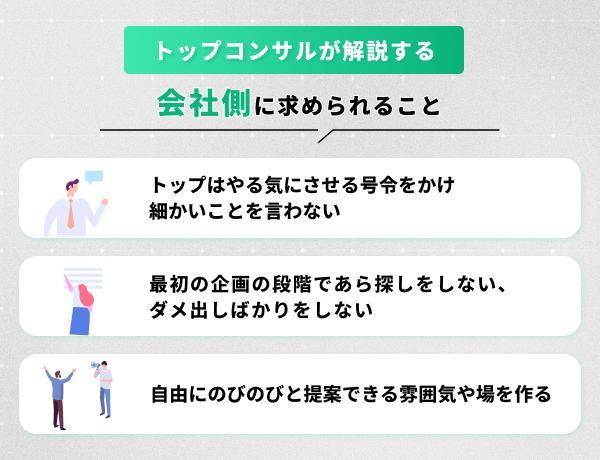

企業のトップに必要なのは「わかりやすく号令をかける」ことと「余計なことを言わない」こと

ーー社内起業で新たな事業を始めたいと考えている企業に必要なことはありますか?

岩田 企業に必要なことは、社長などのトップの立場にいる人が「新しいことをやるぞ」とみんなに宣言することです。そして、号令をかけるだけではなく、仕組みを整えて予算をつけて、社内起業に対してしっかりとコミットすることが大事です。

いろいろな会社を見ていて感じるのは、現場の人たちが疑心暗鬼になっているケースが多いことです。会社は本当にやる気があるのか、言っているだけで本当はやる気がないのではないか………と確信が持てず、様子見をして手を挙げられなくなっているんです。みんなが安心して社内起業をやりたいと言い出せるように、最初のトップの行動はものすごく大切だと思います。

それから、余計なことを言わないことも重要です。最初の段階でトップが出すべきは、新しいことが大事だということと、みんなに期待をしているというメッセージです。それだけで良いのですが、「ちゃんと儲かるビジネスにする必要がある」とか「いくら以上の売上を目標にして第三の柱の事業にしよう」とか、トップがいろいろなことを言ってしまい最初からハードルを上げてしまったり、どんなアイディアでもよい、なんでもよいと言いながらなんでもよくないじゃないかと思われてしまうことがあります。

ーー新しい提案が次々と出てきやすくなるような、自由にのびのびとできる土壌を作ることが大事なんですね。

岩田 基本的に新しいことにチャレンジしようという人は、細かなことを最初から言われるのを嫌う傾向にあると思うんです。僕もそうですが、何かを始めようという段階でごちゃごちゃと言われてしまうと、やる気を削がれてしまうのではないでしょうか。

もちろん、プロジェクトが進むにつれて細かいことを決める必要が出てきますが、最初の一歩目としてトップが具体的な数字を掲げてハードルを上げ、プレッシャーをかけることを言うのは、僕は控えるべきだと考えています。トップは新しいことを始める必要性を説き、社員をやる気にさせる号令をかける、これだけが最初に必要なことだと思います。

「事業のアイディアが浮かばない」企業に共通する問題とは

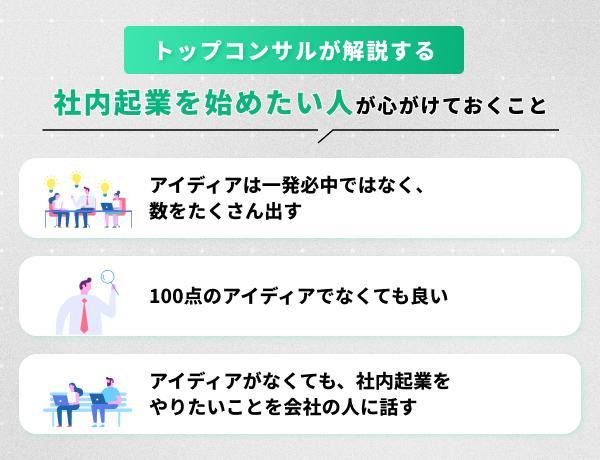

ーー実際に社内起業をしようと思っても、「事業のアイディアが浮かばない」と悩んでいるビジネスパーソンも多いかと思います。アイディアが浮かばない人が陥りがちな考え方や、よくある問題点としては、どのようなものがあるのでしょうか。

岩田 アイディア出しでつまずく理由としてはいろいろなことが考えられるのですが、多いのは「数を出していない」というケースです。一発必中で、ベストな案を最初から出そうとしてしまい、数を出せていないんです。

アイディアが出ないと言っている人たちは、良いものを一発で出そうとして、一つ出したものの検討の結果ダメだとなってしまい、そしてまた一つ出す……というのを繰り返していることが多いと思います。最初は、100点でなくてもよいので、数をたくさん出すことが必要です。

それから、アイディアを出せてはいるものの、上の立場の人たちが早い段階でダメな点ばかりを探してボツにしてしまっているケースも多いですね。僕らから見るといいアイディアなんだから、まずは進めてみればいいのにな、と感じることもよくあります。

最近も、とある会社でアートをテーマにしたビジネスのアイディアが出たのですが、最初の段階で、「アートはバブルのときに社長が失敗したからダメだ」と言われ、ボツになったと聞きました。

今、現代アートは結構盛り上がっているし、バブルの頃とは時代背景が異なります。一度ダメだったものでも、状況が変わればいいアイディアになることもあるので、思い込みを捨てることも必要です。

ーー最初の段階でダメなところばかりを探してしまうと、前に進むことができないんですね。

岩田 そうですね。経営者や上の立場の人たちが、より提案しやすい状況を作ることが大切だと思います。何でもいいからアイディアを出せと言っておいて、やってみる前からアイディアのあら探しをしてしまうんですね。それだと、現場の人たちはどんどん意見が出しづらくなってしまいます。まずは気軽に提案できる仕組みや、アイディア段階であっても検討の場に出す機会を設けることが必要ですね。

以前、「一億総ツッコミ時代(※)」という書籍が話題になりましたが、企業のアイディア出しに関しても、何かダメなところを見つけて突っ込もうという人が増えているような気がします。最初のアイディアなんてくだらない部分や思いつきがあっても良いのですが、アイディアがボケで論理的に検証するのが突っ込みだとすると、最近では周りから一斉に本気で突っ込まれてしまうので、そのせいでボケにくい会社になっていないでしょうか。

※一億総ツッコミ時代(出版社:星海社/著者:槙田 雄司)

ゼロから考えたものに対して、きちんと構築されていないところを見つけることなんて、誰にでもできますからね。本当に売れるのか、なんて突っ込まれても答えなんてありません。アイディアが出てこないと悩んでいる会社は、まずは気軽に提案できる場を設けて、そして出てきたアイディアに対してダメなところを突っ込むのではなく、みんなで盛り上げていこうという雰囲気づくりができているか、確認してみると良いと思います。

「誰かに話す」ことでチャンスが回ってくる

ーー新規事業のアイディアを既に持っている人が最初にすべきこととしては、何が考えられますか。

岩田 これというアイディアを持っている人は、「誰かに話す」ことが重要だと思います。僕も現在、経営者という立場ですが、仕事は、「やりたい」と言っているメンバーにやらせてみようと考えます。

できれば上司や経営層に近い人、難しければ同僚でも良いので、いつかこういうことをやりたいと常日頃から言い続けることが大事だと思います。それこそまだ具体的なアイディアを持っていないとしても、「いつか社内起業で新しいことをやりたいです」と言っておくだけでも違うはずです。

その一方で、矛盾するかもしれませんが、会社や上司に期待しすぎないことも大事です。「言ったのにやらせてくれない」と腐ってしまうのではなく、ダメだったら次のチャンス、というくらいの気持ちでやりたいことを発信しつづけていれば、いつか機会が回ってくると思います。

社内起業は大変なこともありますが、スタートしてしまえば、いろいろなことが動いていきます。いつかやってみたいと考えている人は、最初からあれこれ考えて止まってしまうのではなく、まずは「誰かに話す」ことからやってみようという気持ちで、是非、チャレンジして欲しいですね。

【特集・記事一覧】

#1 新規事業で会社に新風を 独立のリスクを抑えられる「社内起業」のメリットとは

#2 (本記事)

#3 始めたもののうまくいかない……社内起業の成功を阻むよくある「誤解」とは

#4 「企業風土」が社内起業の推進を阻む? 会社に必要な要素と改善策とは

#5 結果が出ない、人間関係のストレス……壁を乗り越え「楽しく」社内起業をするために

#6 社内起業に残る課題とは チャレンジした経験を財産として生かせる企業を目指す

関連記事

「自腹であってもやりたいか」 SaaSビジネス立ち上げのプロが問う、事業開発の第一歩

大企業の新規事業はなぜ失敗するのか? 国内事例から学ぶ、成功に導くポイント

事業開発の最初のステップ「アイデア出し」 良いアイデアを生み出すためには?(元BCGコンサルが教える事業開発入門 〜第2回〜)

(提供:CAC Innovation Hub)