2020年からのコロナ禍によって、飲食業界は大きなダメージを受けた。立ち直りを見せている飲食店もあるが、業界全体として将来は安泰と言えるのだろうか。飲食業界ならではの課題や現状をチェックし、中小店舗が生き残るための施策を考えていこう。

目次

飲食業界の現状とコロナ禍の影響

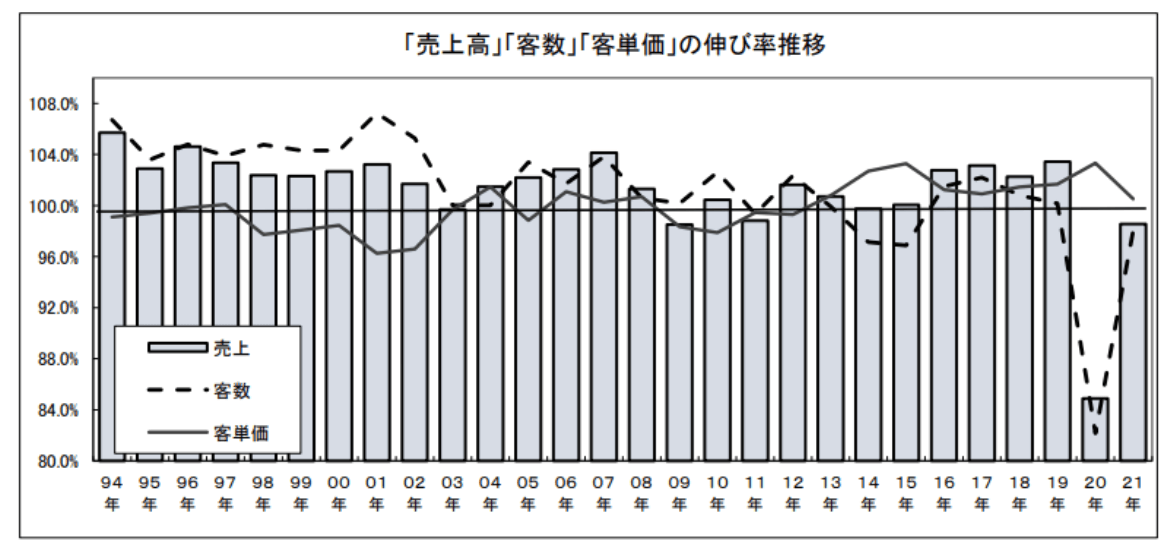

日本フードサービス協会会員社の「外食産業市場動向調査」によると、日本の外食産業市場は30年ほど停滞している。

中でも、新型コロナウイルスの影響を受けた2020年から2021年にかけては、売上と客数が大きく減少した。また、日本食の安全面・衛生面は海外からも高い評価を受けているが、外食産業の売上・客数・客単価は1990年代から伸びていない。

なぜこのような状況になっているのか、以下では大企業と中小店舗に分けて現状を紹介する。

大企業はDX化でコロナショックから回復傾向に

大企業ではコロナ禍をきっかけに、非接触型サービスに目を向けたDXの波が広がっている。

例えば、すき家やはま寿司などをチェーン展開する「ゼンショーホールディングス」は、キャッシュレスPOSやモバイルオーダーなどを積極的に導入した。工場や物流を含めた多角的なDX化は多方面から評価され、2021年には経済産業省から「DX認定事業者」に認定されている。

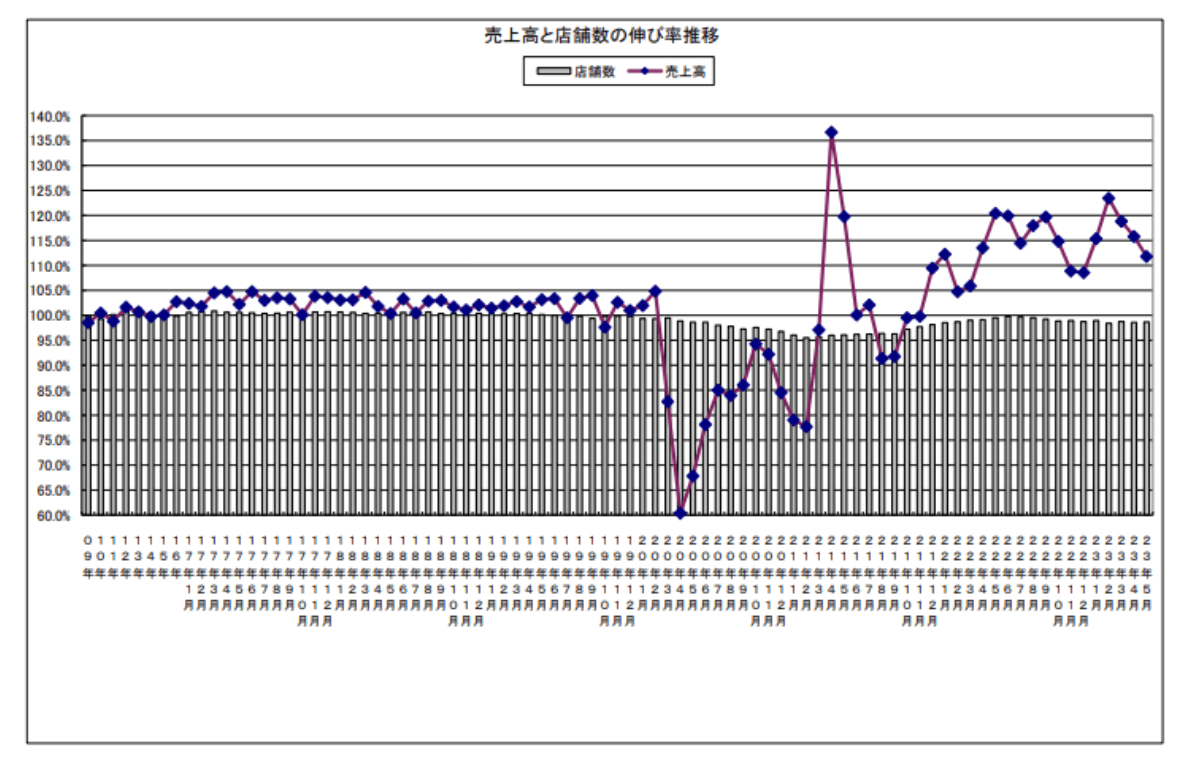

その結果として、外食産業の店舗数や売上は徐々に回復し、2022年以降はコロナ禍前の水準まで回復した。

また、ASEANを中心に海外出店が本格化している点も、大企業における近年の傾向だ。上場企業の売上高上位10社だけでも、2019年度の海外出店は1,000店舗を上回った。

しかし、日本貿易振興機構(JETRO)のレポートによると、アンケートに回答した海外進出日系企業のうち約35%は営業利益が赤字となっている。

参考:日本貿易振興機構(JETRO)「2022年度 海外進出日系企業実態調査|全世界編」

2022年から値上げラッシュが本格化したことも踏まえると、大企業でも安泰とはいえない時代に差しかかっている。多くの企業はメニューの値上げを行っているが、売上が増える代わりに集客が落ち込んだケースも珍しくない。

中小店舗の倒産件数(2022年上半期)は過去30年で最多

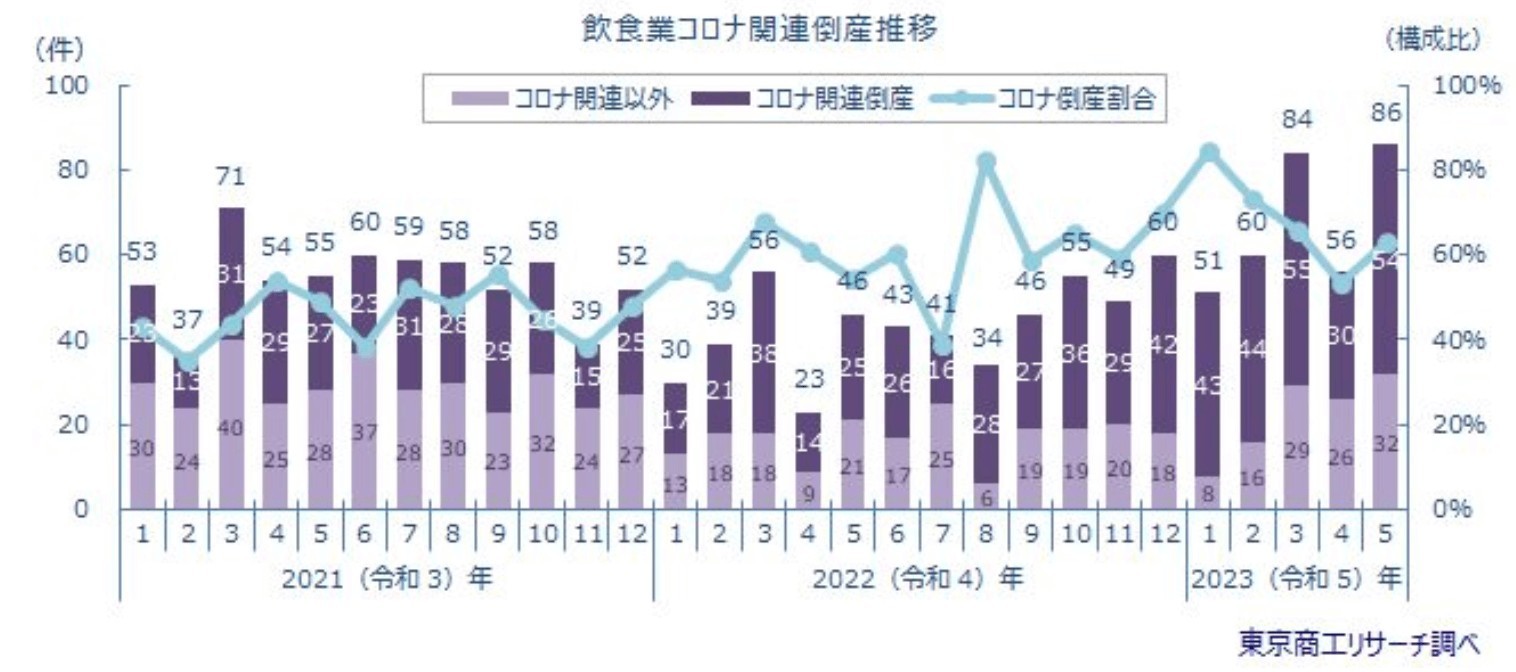

一方で、飲食業界における中小店舗は、2022年以降も苦戦が続いている。

東京商工リサーチの調査によると、2023年上半期の飲食業倒産は424件となり、過去30年間では最多となった。コロナショックに対しては国・自治体が積極的な支援をしてきたが、資金力の乏しさによって耐えきれなかったケースが多いようだ。

コロナ禍以降での大きな変化としては、宅配や持ち帰りの不振が挙げられる。一方で、酒屋やビヤホール、すし店などの倒産件数は減ってきており、業種・業態による差が顕著に表れる結果となった。

飲食業界が抱える課題と問題点

新型コロナウイルスが5類感染症に移行した後も、飲食業界全体では回復基調にあるとはいい切れない。コロナ禍で客足が減少した以外にも、飲食業界はさまざまな課題を抱えているためだ。

ここからは、飲食業界が抱える主な課題と問題点を解説する。

原材料の高騰

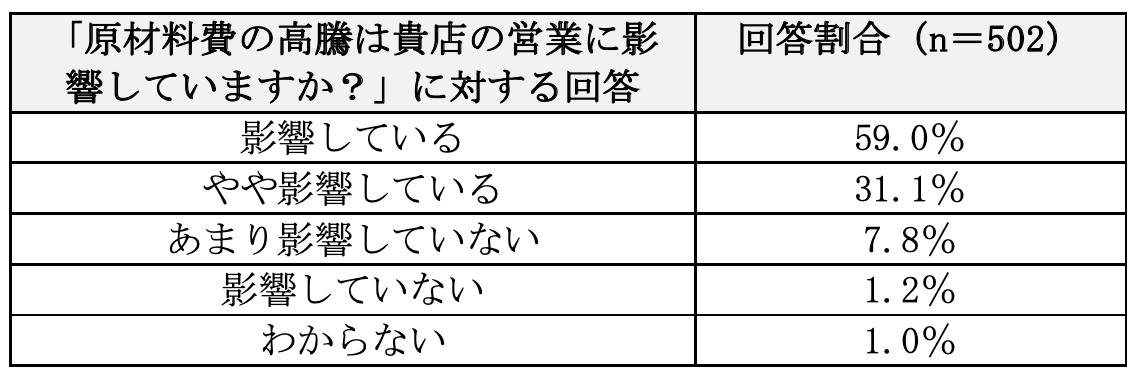

原油や原材料の高騰は、多くの飲食店にダメージを及ぼしている。飲食店ドットコムを運営するシンクロ・フードの調査(2022年4月)によると、回答した飲食店経営者・運営者のうち9割以上が、原材料高騰による影響を実感している結果となった。

東京商工リサーチの資料(※)によると、2023年に値上げされた約3万2,000品目のうち、最多は調味料で9,000品目を超えている。加工品や飲料・酒の値上げ品目も多いため、価格転嫁を余儀なくされている店舗は多いと考えられる。

(※)参考:東京商工リサーチ「11月の飲食料品の値上げ公表は14社、795品目 円安が理由の値上げ 品目数の約7割まで上昇 | TSRデータインサイト」

人材不足による人件費の高騰

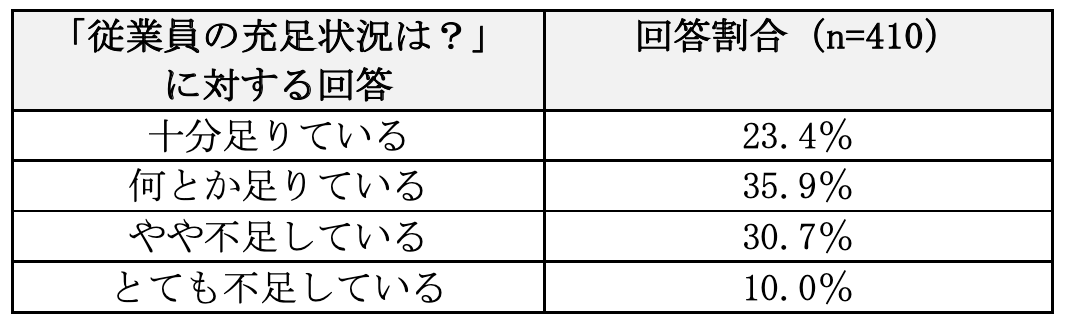

シンクロ・フードの調査(2023年6月)によると、約4割の飲食店は人材不足に悩まされている。

中でも不足しているのは、アルバイトやパートなどの非正規社員だ。コロナ禍は労働者の意識にも影響を及ぼし、営業時間短縮などで職を失った多くの人材は、すでに別の仕事を始めている。

最低賃金の上昇も相まって、人件費の高騰は飲食業界を悩ませる問題になっている。客足や予約数がコロナ禍以前の水準に戻っても、人材不足の店舗ではこれに対応できない。

感染症対策によるコスト増加

新型コロナウイルスが5類感染症に移行したとはいっても、ある程度の感染症対策は必要である。席を区切るパーテーションは撤去したものの、テーブルやカトラリーの消毒作業に追われている店舗は多いはずだ。

コロナ収束につれてコストは減ると考えられるが、現状では消毒液などの備品購入に加えて、パーテーションなどの処分費用も負担になっている。

イタズラによる風評被害

飲食店へのイタズラ行為は昔から存在したが、ネット文化の発達によって拡散または可視化されやすい状況になった。「自分の店舗はされていない」と安心しているかもしれないが、一つのイタズラが業界全体にダメージをもたらす可能性もある。

例えば、サラダバーやドリンクバーに悪質なイタズラをされた場合、同じ機器を設置する全店舗のイメージが悪化するかもしれない。また、大企業が徹底したイタズラ対策を講じ、それが消費者にとって当たり前の環境になれば、中小店舗もコストをかける必要が出てくるだろう。

飲食業界の生き残りはDX化がポイントに

飲食業界は苦境に立たされているが、工夫によって回復の兆しを見せる企業もある。中でも近年注目されているものが、デジタル技術やビッグデータを用いたDX化だ。

<DX化とは>

引用:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」

DXの定義は次のとおりとする。「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

経営資源が限られた中小店舗は、どのようなDX化を実現できるだろうか。以下では、省人化や売上アップに有効な施策例を紹介する。

管理システムの一元化で業務効率を上げる

人件費を減らす施策としては、POSレジをはじめとしたシステムの一元化が有効である。

例えば、予約受付で電話やグルメサイト、メールなどを併用すると、スタッフは複数の媒体・ツールを確認しなければならない。予約情報の管理に手間がかかるのに加えて、ダブルブッキングが増えるリスクもあるだろう。

顧客データや勤怠記録についても、保管する媒体と分析用のツール、計算用のツールが別々になっている状態は非効率である。これらの管理システムを一元化すると、余計な手間を減らしながら業務の質が高まるため、次第に人件費を削減しやすくなる。

感染症対策として非接触化サービスを増やす

感染症対策としては、非接触化サービスにつながるDX化が有効である。

例えば、セルフレジやキャッシュレス決済を導入すると、つり銭を直接やり取りする必要がない。スマートフォンやタブレットから利用できるモバイルオーダーも、感染症対策につながる施策だ。

これらのシステムは業務効率の改善に役立つため、前述の省人化も実現できる。システムと聞くと費用が気になるかもしれないが、最近では中小店舗向けのサービスも登場している。

集客ツールで売上アップを図る

SNSの運用やWEBチラシなどの活用も、DX化につながる施策である。

今ではウェブ上で情報収集をするユーザーが多いため、中小店舗でもさまざまな集客ツールを活用している。情報誌やグルメサイトに店舗情報を掲載するだけでは、他店との差別化は難しいだろう。

近年では動画の活用例が増えており、調理過程を含めた宣伝動画を作ったり、デジタルサイネージを設置したりするケースが多く見られるようになった。

DX化を視野に入れて生き残り戦略を考えよう

1990年代からの市場動向を見ると、飲食業界は大手・中小ともに安泰とは言えない。2020年からはコロナ禍の影響も受けているため、変化するニーズに対応していく必要がある。

コスト面で難しい場合もあるが、最近では月々数万円で導入できるようなシステムも増えてきた。DX化も視野に入れながら、業界で生き残るための商品・サービスを強化していこう。