主にIT業界で見られる「レベニューシェア型契約」は、ビジネスチャンスにつながりやすい。活用できる業種や業態は限られるが、発注側・受注側のいずれにもメリットがある。経営戦略の一つとして、メリットやデメリット、契約のポイントを確認していこう。

目次

レベニューシェアとは?

レベニューシェア(revenue share)とは、発注した事業によって生じた収益を、発注側・受注側で分配する契約である。分配する収益は固定されておらず、基本的には売上の配分率を決めることが多い。

具体的にどのような契約が該当するのか、以下で一例を紹介しよう。

○レベニューシェアの一例

A社とB社はあるソフトウェアを開発するにあたって、レベニューシェア型契約を結んだ。受注側であるA社はソフトウェアの開発・運用を無償で行い、その結果として発注側であるB社に収益が発生。B社は事前に締結した契約内容に基づき、A社に収益の一部を分配した。

つまり、レベニューシェアは「成功報酬型」の契約であり、発注側・受注側が利益とリスクを共有することになる。ただし、仮に収益が発生しなかったとしても、発注側は当初設定した配分率に基づいて売上の一部を支払わなくてはならない。

レベニューシェア型契約が活用されるシーン

レベニューシェア型契約は、収益・損失を想定しづらいIT業界で多く活用されている。具体的なビジネスとしては、ECサイトや通販サイトの運用、ゲームソフトの開発などが挙げられる。

そのほか、不動産業界やレンタル業界など、レベニューシェア型契約が活用されるビジネスは徐々に広がってきている。工夫次第ではさまざまなビジネスに活かせるため、IT以外の企業も概要を押さえておきたい。

レベニューシェアとプロフィットシェアの違い

レベニューシェアと似た契約に、「プロフィットシェア」と呼ばれるものがある。プロフィットシェアも成功報酬型の契約であり、事前に設定した配分率に基づいて売上を分配する。

レベニューシェアとプロフィットシェアの大きな違いは、分配する金額の対象だ。レベニューシェア型契約では売上を分配するが、プロフィットシェア契約では利益(※売上から経費を差し引いたもの)を分配することになる。

つまり、発注したビジネスが赤字であった場合、プロフィットシェア契約では受注側への報酬が発生しない。発注側にとってはリスクを抑えやすい契約なので、特に外注が多い企業はプロフィットシェア契約についても調べておこう。

中小企業がレベニューシェア型契約を結ぶメリット

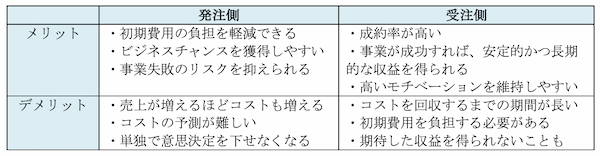

レベニューシェア型契約のメリットは、契約を結ぶ立場によって異なる。ここからは「発注側」と「受注側」に分けて、それぞれのメリットを解説していこう。

発注側のメリット

発注側のメリットとしては、以下の3つが挙げられる。

・初期費用の負担を軽減できる

・ビジネスチャンスを獲得しやすい

・事業失敗のリスクを抑えられる

レベニューシェア型契約では、原則として受注側が開発費用を負担するため、発注側は初期費用を抑えた形でビジネスを展開できる。また、少ない資金で事業を始められる点は、ビジネスチャンスの獲得にもつながるはずだ。

さらに、事前に決めておいた配分率以上のコストは発生しないので、レベニューシェア型契約では事業失敗のリスクも抑えられる。

受注側のメリット

ここまでを読むと、レベニューシェア型契約は「受注側の負担が大きい」と感じるかもしれないが、実は受注側にも次のようなメリットがある。

・成約率が高い

・事業が成功すれば、安定的かつ長期的な収益を得られる

・高いモチベーションを維持しやすい

業種にもよるが、レベニューシェア型契約は成約率が高い傾向にある。初期費用や事業リスクを軽減できるなど、発注側にさまざまなメリットが生じるためだ。

また、事業の成功によって安定的・長期的な収益を得られる点や、業務のモチベーションを維持しやすい点も受注側のメリットと言えるだろう。

レベニューシェア型契約の注意しておきたいデメリット

次は、レベニューシェア型契約の注意しておきたいデメリットを、発注側と受注側に分けて解説していく。

発注側のデメリット

発注側が特に注意すべきデメリットは、収益(売上)が増えるほどコストも増えてしまう点だ。レベニューシェア型契約の報酬は固定金額ではないため、最終的に発生するコストを正確に予測することは難しい。

また、事業の方向性を変更したい場合などに、受注側からの理解が必要になる点もデメリットと言える。つまり、事業に関して単独で意思決定をすることが難しいため、発注する内容は範囲は慎重に決めることが重要になる。

受注側のデメリット

受注側のデメリットとしては、コストを回収するまでの期間が長引く点が挙げられる。基本的に初期費用を負担するのは受注側であり、かつ成果が出るまで報酬が支払われないことから、場合によってはキャッシュフローの面で悩まされてしまうだろう。

また、事業が失敗に終わった場合に、期待した収益を得られなくなる点も注意すべきデメリットになる。

上記の通り、レベニューシェア型契約にはメリット・デメリットの両方があるため、どのようなビジネスにも適した契約形態とは言えない。特に受注側はリスクを抱えやすいので、売上の配分率をうまく調整するなど、より慎重に契約を結ぶことが求められる。

レベニューシェア型契約を成功させるポイント

ここからは、レベニューシェア型契約を成功させるために意識しておきたいポイントをまとめた。発注側・受注側のいずれにも重要なポイントなので、契約を結ぶ可能性がある企業はしっかりと確認しておこう。

1.役割分担や責任を明確にしておく

レベニューシェア型契約は受注側の負担が大きくなりやすいため、契約内容に曖昧な部分があると、思わぬトラブルに発展してしまうことがある。仲違いなどのトラブルが起きると、発注側・受注側のどちらにもデメリットしか残らないため、役割分担や責任の範囲は明確にしておくことが重要だ。

例えば、契約書に以下の内容を記載しておくと、費用面や報酬面などでトラブルが生じにくくなる。

・発生する費用の負担割合

・それぞれがどの業務を担当するか

・成果物の権利はどちらに帰属するか など

上記のほか「協力義務」や「契約解除規定」なども盛り込んでおくと、トラブル発生のリスクをさらに抑えられる。

2.信頼関係を結べるような契約内容にする

相手企業と長く付き合う可能性がある場合は、契約を通して信頼関係をしっかりと築くことが重要になる。本記事では一般的なレベニューシェア型契約の特徴を解説してきたが、結果的に信頼関係を構築できるのであれば、よく見られる形式にこだわる必要はない。

例えば、発注側・受注側が同じ額の初期費用を負担したり、発注側が月額費用を支払ったりすれば、リスクや負担のバランスを調整できる。発注側が有利になりやすい形態とは言え、対等な契約を結べないわけではないので、特に発注側は契約面で譲歩することも検討しよう。

3.配分率については慎重に話し合いを重ねる

レベニューシェア型契約のなかでも、特に「売上の配分率」は揉めやすいポイントだ。最適な配分率は事業内容によって変わってくるため、そもそも相場というものが存在しない。

したがって、配分率については両社が納得できるまで話し合うべきであり、可能であれば「再交渉の時期」についても決めておきたい。契約書に再交渉の時期を盛り込んでおけば、事業の状況が変わった場合に配分率を調整できるようになる。

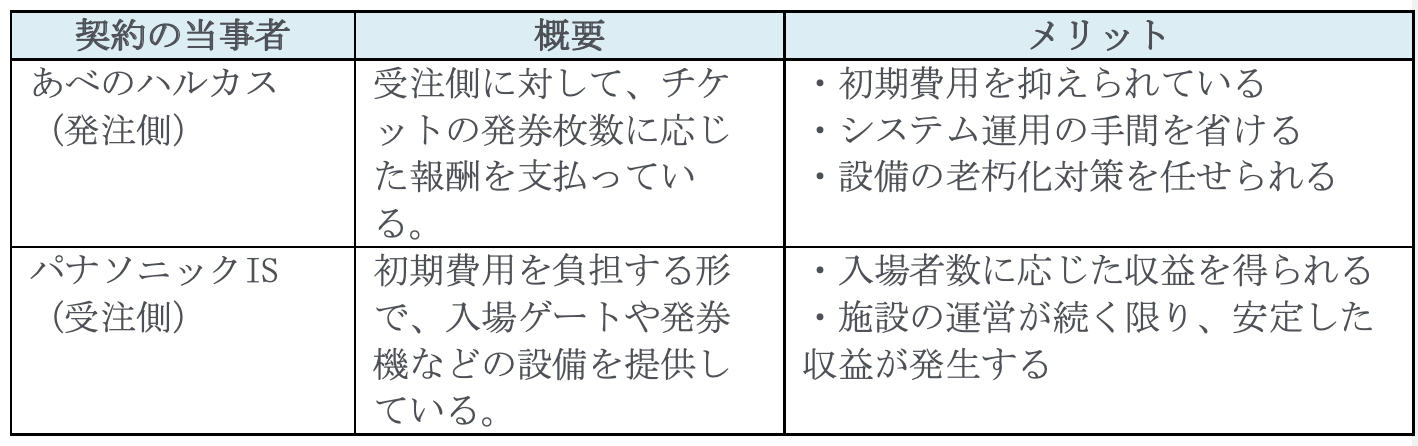

レベニューシェア型契約の活用事例

レベニューシェア型契約はすでに多方面で活用されており、国内にも有名な事例がいくつか存在する。

特に有名なものとしては、近畿日本鉄道が運営する『あべのハルカス』と、情報サービス事業を営む『パナソニックIS』の契約が挙げられるだろう。どのような内容の契約を結んでいるのか、以下では両社が得られるメリットと合わせてまとめてみた。

レベニューシェア型契約としてはよく見られる形であり、一見すると受注側のリスクがやや大きいように思える。しかし、パナソニックISはクラウド型のシステムを提供することで、運用コスト増大などのリスクを巧みに抑えている。

この事例と同じような工夫をすれば、配分率や費用の負担割合などを調整しなくても、受注側のリスクを抑えることが可能だ。ただし、提供する商品・サービスの内容を変える場合は、発注側からの了承を得る必要があるため、交渉や話し合いの場を設けることは必須となる。

レベニューシェア型契約は選択肢のひとつ

最後に紹介した事例のように、レベニューシェア型契約はIT以外のビジネスにも広がりつつある。ただし、すべてのビジネスに適した契約ではないため、あくまで選択肢のひとつとして考えることが重要だ。

ほかの契約のメリット・デメリットとも比較しながら、それぞれのシーンに最適な契約を結ぶようにしよう。

レベニューシェアのよくある質問集

レベニューシェア型契約を結ぶ前には、契約の仕組みや特徴、メリット・デメリットを正しく理解する必要がある。あくまで選択肢の一つなので、自社の立場を踏まえてほかの契約と比較することが重要だ。

以下ではおさらいの意味も含めて、レベニューシェアのよくある質問集を紹介しよう。

Q1.レベニューシェアのやり方は?

一般的なレベニューシェア型契約は、以下のような流れで履行される。

- 双方が合意できる内容で契約を結ぶ

- 受注側が無償で開発や製造を進める

- システムやソフトウェア開発の場合は、保守作業まで請け負う

- 製品によって売上が生じると、依頼者から報酬が支払われる

無償で開発・製造を進めると、受注側は大きなリスクを抱えることになるため、売上に関わらず安価の報酬が支払われるケースもある。

Q2.レベニューシェアの具体例や成功例は?

レベニューシェア型契約は、アプリ開発やWebサイト制作、システム開発などのIT分野で多く活用されている。

近年の成功例としては、配信プラットフォームの切り抜き動画が挙げられる。例えば、有名なYouTube配信者の中には、他ユーザーによる動画の切り抜き行為やアップロードを公認し、切り抜き動画による収益を分配するような契約を結んでいる。

Q3.レベニューシェアのメリットとは?

レベニューシェア型契約のメリットは、契約を結ぶ立場によって異なる。

<発注側のメリット>

・初期費用の負担を軽減できる

・ビジネスチャンスを獲得しやすい

・事業失敗のリスクを抑えられる

<受注側のメリット>

・成約率が高い

・事業が成功すれば、安定的かつ長期的な収益を得られる

・高いモチベーションを維持しやすい

活用できる業種や業態は限られるが、いずれの立場でもビジネスチャンスにつなげやすい特徴がある。

Q4.レベニューシェアのデメリットとは?

レベニューシェア型契約のデメリットは、以下の通りである。

<発注側のデメリット>

・売上が増えるほどコストも増える

・コストの予測が難しい

・単独で意思決定を下せなくなる

<受注側のデメリット>

・コストを回収するまでの期間が長い

・初期費用を負担する必要がある

・期待した収益を得られないことも

発注側・受注側のいずれも「コスト」が障害となるため、将来的に回収できるかを慎重に判断する必要がある。

Q5.レベニューシェアの注意点は?

レベニューシェア型契約は、業務内容や責任の所在、契約期間などが曖昧になりやすい。双方に不満が生じない契約を結ぶには、契約書に以下の点を明記する必要がある。

・業務内容

・責任の所在

・報酬の割合

・発生するコストと負担割合

・契約期間

特にコストや分配する収益の範囲はトラブルになりやすいため、契約前に細かい部分まで話し合っておこう。

Q6.レベニューシェアの支払いは?

レベニューシェア型契約では、製作物によって収益が生じた場合に、その一部が発注者から受注者に支払われる。例えば、製作したECサイトで商品を売り上げた場合は、その売上を発注者・受注者で分配する形となる。

分配割合に関するルールは特に存在しないため、契約書の段階で明記しておくことが重要だ。

Q7.レベニューシェア金融とは?

レベニューシェア(revenue share)とは、製作物による収益を受注者・発注者で分配する成功報酬型の契約である。国内では「レベニューシェア型契約」と呼ばれており、「レベニューシェア金融」という用語はない。

主にIT分野で多く活用されており、例としてはアプリ開発やECサイト制作などが挙げられる。

Q8.レベニューシェアの類義語や言い換えは?

レベニューシェアの類義語としては、「アフィリエイト」が挙げられる。アフィリエイトは、個人ブログやウェブサイトなどに掲載する成功報酬型の広告であり、広告を通して商品・サービスが購入された場合に、その収益の一部が掲載者に支払われる。

なお、広告以外の方法(ECサイトや動画配信など)で収益が発生する契約は、アフィリエイトではなく「レベニューシェア型契約」と呼ばれる。